1.

Rivoluzione:

che cosa è il web?

Non siamo schiavi del web, bensì della nostra pigrizia, o più precisamente della nostra ignavia, che ci impedisce di pensare che nel confronto tra gli umani e il web sono gli umani ad avere necessariamente la meglio, purché lo vogliano, perché abbiamo la prova di millenni in cui gli umani sono vissuti senza web, e il fondato sebbene poco frequentato sospetto che il web, senza gli umani, non andrebbe da nessuna parte, perché ha bisogno di noi, della nostra vita, della nostra curiosità, della nostra fretta, dei nostri consumi. Abbiamo il coltello dalla parte del manico e non lo sappiamo. Come è possibile? Per continuare con la metafora tecnologica, il difetto sta nel manico. Forse non abbiamo ancora capito che cosa è il web. Da decenni, per catturare un’essenza che probabilmente rimane impensata, «il web», si susseguono nomi sempre diversi, parziali, esoterici: virtuale, intelligenza collettiva, internet, big data, intelligenza artificiale... Insomma, stiamo apprestando un poema collettivo fatto di libri, saggi, articoli, dibattiti, post che canta i mille nomi di Visnù, la cui essenza rimane sconosciuta. Quello dei mille nomi di Visnù non è solo un problema teorico. È ovvio che, di fronte a qualcosa di cui si ignora l’essenza, le risposte non possono che risultare inadeguate. L’espressione «fare a pugni con la nebbia» è probabilmente quella che meglio si attaglia alle molteplici reazioni di fronte al dio nascosto. Mentre le interpretazioni confliggono, Visnù, come è giusto che sia, prosegue il suo corso nel mondo. Dunque, che cosa è il web, in poche parole?

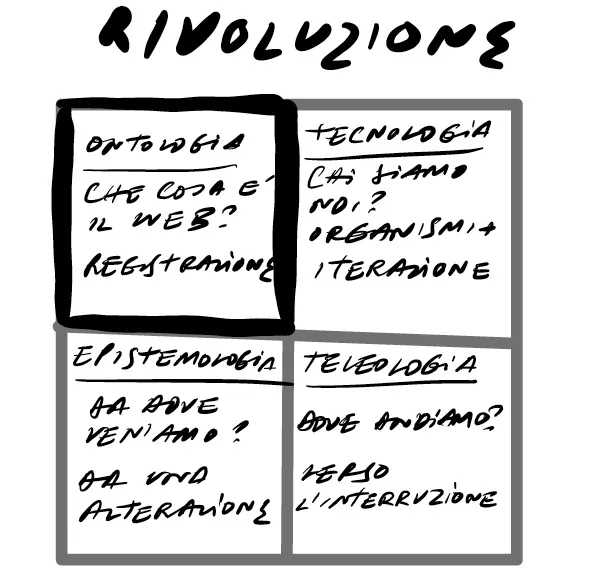

Partiamo dall’unico punto su cui tutte le interpretazioni convergono, ossia che ci troviamo di fronte a una rivoluzione. Questo accordo è però di breve durata, giacché vien meno subito dopo, quando si tratta di definire la natura della rivoluzione. Tutti sono d’accordo nel vederci una rivoluzione non solo tecnologica, ma politica, economica e sociale1; e una larga e quasi miracolosa convergenza vuole che questa rivoluzione sia la quarta. Il punto è però che non c’è accordo su quali siano le tre che la precedono, e questo ovviamente non è un problema da poco. Per taluni, è la quarta rivoluzione industriale2. Per altri, è una rivoluzione ben altrimenti radicale, che riguarda anzitutto il modo di pensare e di vedere il mondo, ed è paragonabile a quelle promosse da Copernico, Darwin, e Freud3, e consisterebbe in una ferita narcisistica: Copernico aveva tolto la terra dal centro dell’universo, Darwin aveva dimostrato la nostra discendenza dalle scimmie, Freud aveva rivelato che la coscienza non è che la punta emersa di un continente inconscio, e Turing ci ha mostrato che delle macchine possono pensare molto meglio di noi4.

Per me, invece, la rivoluzione dipende da una crescita esponenziale della registrazione5 che motiva il concetto di «documanità». Sebbene più di un essere umano su due non possieda ancora un cellulare, è significativo osservare che il numero di dispositivi connessi è pari a 23 miliardi: più di tre volte la popolazione mondiale. Questa connessione, ogni giorno, produce un numero di documenti maggiore di quanto non ne producano tutte le fabbriche del mondo, e che insieme ne orienta l’automazione e la produzione: una mole immane di atti, contatti, transazioni e tracce codificati in 2,5 quintilioni di byte. Di qui la risposta alla domanda: cosa è il web? Il web è il più grande apparato di registrazione che l’umanità abbia sinora sviluppato6, e questo spiega l’importanza dei cambiamenti che ha prodotto.

Ma perché la registrazione è così importante? E, soprattutto, perché proprio adesso ce ne sarebbe tanta? Come spesso avviene, la rivoluzione ha un’origine modesta e accidentale, una differenza tra analogico e digitale che può passare inosservata. Nell’analogico prima si ha il messaggio e poi, semmai, la registrazione, che il più delle volte non ha luogo – si pensi ai miliardi di ore di radio e televisione di cui non è rimasta traccia se non nella labile memoria degli utenti7, per tacere dei fantastiliardi di parole al vento che si sono susseguiti nella storia e nella preistoria. Nel digitale la registrazione precede la comunicazione8, e più in generale ogni interazione con la rete lascia una traccia di sé, contribuendo a una crescita enorme di documenti, e in particolare di quei documenti che chiamiamo «big data» e che in effetti sono metadati o metadocumenti, tracce della nostra attività che non lasciamo intenzionalmente che registrano il luogo e la data di composizione del documento, chi ha visto il documento, le reazioni che ha avuto. Realizzando un sogno alla Jules Verne9, tutto può diventare documento10. Inoltre, la digitalizzazione ha fatto sì che lo statuto di segni manipolabili non si riducesse ai numeri e alle lettere, ma investisse suoni, immagini, comportamenti, completando l’omologia funzionale tra la parte meccanica della mente e l’intelligenza artificiale. Che tutto sia documentabile, e che questa documentabilità sia una, ossia possieda uno standard unificato, cambia il mondo con la forza di una guerra in tempo di pace.

1 M. Bunz, Die stille Revolution: Wie Algorithmen Wissen, Arbeit, Öffentlichkeit und Politik verändern, ohne dabei viel Lärm zu machen, Suhrkamp, Berlin 2012; J. Lanier, Who Owns the Future?, Simon & Schuster, New York 2013.

2 M. Zuazua, The Fourth Industrial Revolution Will Change Production forever. Here’s how, in «World Economic Forum», 18 gennaio 2019. In questo quadro la prima rivoluzione sarebbe basata sull’acqua, la seconda sull’elettricità, la terza sulla tecnologia dell’informazione e l’elettronica, e l’attuale su una fusione di tecnologie che fa saltare la differenza tra fisico, digitale e biologico. Il problema, però, è che questa analisi presenta un doppio limite. Il primo consiste nel considerare la trasformazione in atto come una variante della rivoluzione industriale, mentre ne scuote le fondamenta, e in particolare i rapporti tra produzione e consumo. Il secondo è che circoscrive l’evento con cui abbiamo a che fare a una cronologia esigua, mentre ha potenzialmente la stessa portata del passaggio dell’umanità dallo stato di cacciatori e raccoglitori a quello di allevatori e agricoltori.

3 L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo (2014), trad. it., Raffaello Cortina, Milano 2017.

4 Questa genealogia mi sembra fabbricata da un araldico confuso e ambizioso, per due motivi. Primo, deriva da una affermazione, quella sì narcisistica, di Freud, che non solo aveva considerato l’inconscio una scoperta, e per di più sua, il che è ovviamente falso; soprattutto, l’aveva presentata come una ferita narcisistica, laddove, come ognuno ha potuto constatare, si è trattato esattamente del contrario: un narcisismo in libera uscita, un egotismo senza limiti, raccontare i propri sogni a destra e a manca, considerare rilevanti e piene di significato le proprie gaffes, lapsus, azioni e omissioni. Questo però è un problema di Freud e della sua pretesa rivoluzione. Il fatto è invece che, quanto alla quarta rivoluzione, quella di Turing, è semplicemente falso che si sia dovuto aspettare così tanti millenni per capire che le macchine possono pensare meglio degli umani. Il nostro remoto antenato che aveva iniziato a intagliare un osso tenendo traccia delle fasi lunari aveva compreso, ben prima di Turing, che la mente umana ha prestazioni molto più deboli e inaffidabili di una memoria esterna. Ed è a queste medesime considerazioni che erano giunti coloro che – con un processo collettivo difficile da situare e con datazioni e ubicazioni differenti – hanno dato vita alla scrittura, ai dispositivi di calcolo, ai calendari. L’abaco non è certo uno strumento sofisticato, eppure permette calcoli aritmetici molto superiori alla portata di una normale mente umana. E lo stesso si può dire di carta e penna: Eulero soleva dire che tutta la sua matematica si concentrava nella matita con cui calcolava. A chi poi obiettasse che se si dà una matita a una scimmia questa non ne cava granché, sarebbe facile rispondere che lo stesso avverrebbe se alla scimmia si desse una macchina di Turing. Inoltre, se la rivoluzione fosse consistita davvero nel fatto che abbiamo scoperto – e poco alla volta accettato – di essere animali sociali e dotati di linguaggio sarebbe un guaio, perché non si tratterebbe di una rivoluzione. «Nel presente, stiamo lentamente accettando l’idea che non siamo enti isolati e unici, quanto piuttosto organismi, il cui sostrato è informazionale (inforgs), reciprocamente connessi e parte di un ambiente costituito da informazioni (infosfera), che condividiamo con agenti naturali o artificiali simili a noi sotto più profili. Turing ha cambiato la nostra antropologia filosofica tanto quanto Cartesio, Darwin o Freud» (L. Floridi, Pensare l’infosfera. La filosofia come design concettuale [2019], trad. it., Raffaello Cortina, Milano 2020, p. 130). Bisognava aspettare Turing? A me pare che già Aristotele, insieme a una pletora di altri, filosofi e non filosofi, lo avesse detto, per giunta richiamandosi a Omero: «L’uomo è l’animale politico per natura [...] colui che è senza città per via della <sua> natura e non per qualche accidente è un meschino oppure è superiore all’uomo; egli è come colui che è stato ingiuriato da Omero <con le seguenti parole>: ‘senza famiglia, senza legge, senza focolare’. Chi è di tal natura è immediatamente desideroso di guerra, essendo privo di legame alla maniera di <un pezzo isolato> nel gioco della petteia. Pertanto l’uomo è un animale politico ben altrimenti che ogni ape e ogni animale gregario» (Aristotele, Politica, 1253a, 2-8). Direi che, semmai, il presente conferma, con una evidenza senza precedenti – il che indubbiamente è un vantaggio –, ciò che sapevamo da tempo, un po’ come un medico viennese ha ritrovato nei comportamenti di certi suoi compassati pazienti fenomeni tragici e deplorevoli già ben noti ai Greci antichi. Quel che vale per Edipo, vale per il web: i filosofi, antichi e moderni, insegnano che l’uomo è un animale dotato di linguaggio e che è un animale sociale, e i telefonini e i social lo dimostrano come meglio non si potrebbe.

5 M. Ferraris, L’esplosione della registrazione, in Filosofia del digitale, a cura di L. Taddio e G. Giacomini, Mimesis, Milano-Udine 2020.

6 Qualcosa di cui non è possibile prendere le misure, il che fa riflettere. L’operazione risultava impossibile già alla fine del secolo scorso: R. Albert, H. Jeong, A.L. Barabási, Diameter of the World-Wide Web, in «Nature», 401, 6749, 1999, pp. 130-131.

7 Si consideri che fino agli anni Settanta gli archivi delle televisioni venivano ripuliti – la BBC lo ha fatto sistematicamente fino al 1978, e ancora adesso non ha nel suo statuto l’obbligo di tenere le registrazioni, a quanto dice http://en.wikipedia.org/wiki/Wiping. ...