Rhetorische Deeskalation

Deeskalatives Einsatzmanagement – Stress- und Konfliktmanagement im Polizeieinsatz

Fritz Hücker

- 168 pages

- German

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

Rhetorische Deeskalation

Deeskalatives Einsatzmanagement – Stress- und Konfliktmanagement im Polizeieinsatz

Fritz Hücker

About This Book

In jeder Situation richtig reagierenDas Buch bietet eine Handlungsorientierung zur rhetorischen Deeskalation für Einsatzkräfte in Ausbildung und Praxis. Es vermittelt Kenntnisse über die verschiedenen Konfliktfelder, zum Verhalten von Menschen in unterschiedlichen Situationen, zum Entstehen von Eskalation und zur Wirkung von Stress. Darüber hinaus zeigt der Autor auf, welche Kompetenzen die Polizeibeamten zur Bewältigung der Konfliktsituationen benötigen: Einfühlungsvermögen, Kontrolle der Emotionen und Flexibilität im Verhalten, Toleranz, Kritikfähigkeit, Kompromissbereitschaft, Teamfähigkeit und Kooperationsfähigkeit.In der Neuauflage sind insbesondere grundlegende Ausführungen (wie Erklärungsansätze zum Verhalten) gestrafft und Handlungskonzepte zur deeskalativen Gesprächsführung neu bearbeitet worden.Theorie, Rollenspiel und praktische AnwendungZu den behandelten Themen zählen u.a.: – Erklärungsansätze für menschliches Verhalten– Konflikte – Eskalation – Eskalationspotenzial im Einsatz– Grundbefähigungen für Einsatzkräfte zum Umgang mit Menschen– Deeskalative Teambefähigung– Mentale Vorbereitung auf Einsätze– Deeskalation im Polizeieinsatz – Konzepte für Einsatzkräfte– Konzeptionelles Handeln – Handlungs- und Gesprächsführungskonzepte– Ausbildung – Exemplarische TrainingsRollenspiele und Toleranz-Trainings runden das Buch ab. So geschult, gelingt es – professionell, insbesondere mit fachlich-praktischer, kommunikativer, rhetorischer und sozialer Einsatzkompetenz – polizeiliche Alltagsprobleme zu lösen.Konfliktsituationen im PolizeidienstDie Kompetenzen und Konzepte zur rhetorischen Deeskalation müssen sich an den praxisbezogenen Konfliktfeldern des Polizeiberufes orientieren. Zu diesen zählen beispielsweise das Durchsetzen von Maßnahmen bei Widerstandshandlungen sowie verschiedene Konfliktkonstellationen, u.a. mit Betrunkenen, Randalierern, Skinheads, ausgelassenen jungen Menschen oder Schaulustigen.

Frequently asked questions

Information

[16|17] 1. Erklärungsansätze für menschliches Verhalten

1.1 Erklärung mit Menschenkenntnis und wissenschaftlichen Theorien

Menschenkenntnis:

Wissenschaftliche Theorien:

- Kriminologische Theorien:

Diese können abweichendes Verhalten (Kriminalität) erklärbar machen. Diese Erkenntnisse sind insbesondere für die Ermittlungsarbeit und die Prävention von Bedeutung. - Tiefenpsychologie und Motivationstheorie:

Zur grundlegenden Erklärung menschlichen Verhaltens können insbesondere tiefenpsychologische Theorien und die Motivationstheorie beitragen. - Tiefenpsychologische Theorien: Wichtige Erkenntnisse über den Aufbau der Person, Triebe, Gefühle, Verstand, beruhen auf Theorien von Plato [18|19]und Aristoteles. Von S. Freud wurde die Theorie der Drei-Teilung der Psyche in ES = Triebe, ICH = Antriebe, Bedürfnisse und Über-ICH = Normen entwickelt. Mit der Metapher „Eisberg-Theorie“ ist dazu das Verborgene verbildlicht worden.

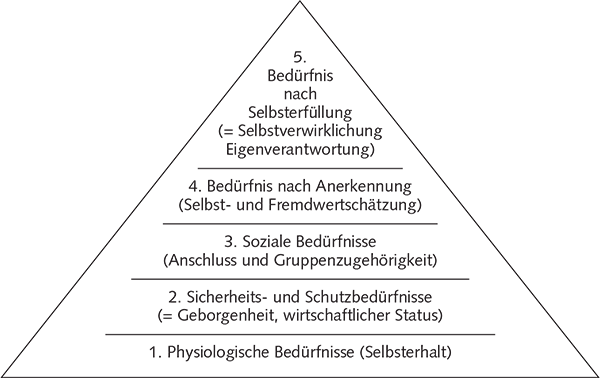

- Motivationstheorie: Ein Motiv zu haben, heißt einen Beweggrund zum Handeln zu haben. Nach der Motivationstheorie von Maslow1 gibt es – aufbauend – fünf Stufen von Grundbedürfnissen (Bedürfnispyramide – vereinfacht dargestellt):

[19|20]Entwicklungspsychologie – Sozialisations- und Wertedefizite:

- Sozialisationsdefizite:

Konkreter und für die Praxis relevanter ist die Betrachtung entwicklungsspezifischer Stadien eines Menschen. Beim jugendlichen Straftäter können entwicklungs- und erziehungspsychologische Kenntnisse bezüglich der Stadien Kind, Jugendlicher, Heranwachsender altersbedingte Defizite hinsichtlich seiner Einsichtsfähigkeit erklärbar machen. Reife und Verantwortung können ggf. noch nicht ausgeprägt sein.

So sieht auch das Strafrecht eine differenzierte Verantwortung gemäß der Einsichtsfähigkeit von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden vor. Im Zivilrecht wird das mit entsprechenden Regelungen zur Geschäfts- und Deliktsfähigkeit ebenfalls berücksichtigt. - Wertedefizite:

Defizite hinsichtlich eines ethischen Menschenbildes und zur Toleranz lassen sich auf Erziehungs- und Wertedefizite, auf einfaches Denken sowie auf ein verqueres Weltbild zurückführen. Häufig gehen damit eine unsoziale und unethische Moral einher. Die typischen Erscheinungsformen sind unsoziale Egoismen und Vorurteile gegenüber sozial Schwachen, anderen Kulturen, Religionen, Ethnien, ggf. in populistischer, extremistischer oder antisemitischer Ausprägung.