eBook - ePub

Einführung in die Vergleichende Politikwissenschaft

Institutionen - Akteure - Policies

Uwe Wagschal, Sebastian Jäckle, Georg Wenzelburger, Uwe Wagschal, Sebastian Jäckle, Georg Wenzelburger

This is a test

- 321 pages

- German

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

eBook - ePub

Einführung in die Vergleichende Politikwissenschaft

Institutionen - Akteure - Policies

Uwe Wagschal, Sebastian Jäckle, Georg Wenzelburger, Uwe Wagschal, Sebastian Jäckle, Georg Wenzelburger

Book details

Book preview

Table of contents

Citations

About This Book

Diese Einführung in die Vergleichende Politikwissenschaft integriert verschiedene Perspektiven: Ausgehend von zentralen Begriffen der Politikwissenschaft (z.B. Demokratie, Parlament, Wahlen) werden Arbeitsfelder, Methoden und Politikfelder dargestellt und so miteinander verzahnt, dass eine einheitliche, leicht verständliche und überblicksartige Einführung entsteht.Diese Einführung über den Bereich der Vergleichenden Politikwissenschaft eignet sich für Erstsemester in Vorlesungen und Seminaren, aber auch für Examenskandidaten zur Prüfungsvorbereitung.

Frequently asked questions

How do I cancel my subscription?

Can/how do I download books?

At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.

What is the difference between the pricing plans?

Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.

What is Perlego?

We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.

Do you support text-to-speech?

Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.

Is Einführung in die Vergleichende Politikwissenschaft an online PDF/ePUB?

Yes, you can access Einführung in die Vergleichende Politikwissenschaft by Uwe Wagschal, Sebastian Jäckle, Georg Wenzelburger, Uwe Wagschal, Sebastian Jäckle, Georg Wenzelburger in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Politica e relazioni internazionali & Politica comparata. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

1 Demokratie: Theorie – Messung – Wirkung

Sebastian Jäckle

Einleitung

Der Begriff der Demokratie war nicht seit jeher positiv konnotiert, wie weiter unten am Beispiel des aristotelischen Demokratieverständnisses noch zu zeigen sein wird. Heute aber gilt es geradezu als Prädikat für einen Staat, als gut funktionierende, vollständig etablierte Demokratie bezeichnet zu werden, Gleichzeitig gilt es als Abwertung, wenn dem Staat demokratische Qualität abgesprochen oder er als Nicht-Demokratie tituliert wird. Die weitverbreitete Wertschätzung des Demokratiebegriffs zeigt sich auch darin, dass insbesondere Staaten, die gemeinhin nicht als Demokratien gelten, in ihre offiziellen Ländernamen die Begriffe »Demokratie« oder »demokratisch« aufnehmen, um so nach innen wie nach außen zumindest den Anschein einer Demokratie zu erwecken: Beispiele sind die Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea), die Demokratische Bundesrepublik Äthiopien oder die Demokratische Republik Kongo, die allesamt von Freedom House als »nicht frei« eingestuft werden. Da die Selbstbezeichnung eines Landes offensichtlich kein guter Indikator dafür ist, ob es sich beim jeweiligen Staat wirklich um eine Demokratie handelt, sollen in den folgenden Abschnitten unter Rückgriff auf Manfred G. Schmidts umfangreiche Einführung in die Demokratietheorien (2008) zunächst unterschiedliche theoretische Konzepte dessen aufgezeigt werden, was historisch unter Demokratie verstanden wurde und aktuell in der Politikwissenschaft verstanden wird, um darauf aufbauend die Operationalisierung und Messung von Demokratie in den Blick zu rücken. Hierbei liegt das Augenmerk zunächst auf der Abgrenzung zwischen Demokratien und Autokratien, an die eine Betrachtung der feineren Unterschiede in der demokratischen Qualität zwischen den als grundlegend demokratisch identifizierten Staaten anschließt. Eine Diskussion von drei weiteren empirischen Anwendungsbereichen der Demokratieforschung – erstens der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Demokratie und Entwicklung, zweitens der Transitionsforschung und drittens der Frage, ob Demokratien friedfertiger sind als Nicht-Demokratien – erfolgt im Anschluss. Den Abschluss des Kapitels bildet eine Diskussion weiterer Typologisierungen demokratischer Systeme.

Ein kurzer Abriss klassischer und moderner Demokratietheorien

Der Begriff Demokratie stammt aus dem Griechischen. Er ist zusammengesetzt aus den Wörtern demos (Volk) und kratein (herrschen) und bezeichnet damit die Herrschaft des Volkes. Die konkrete Bestimmung dessen, was unter Demokratie genau zu verstehen ist, unterlag jedoch einem steten Wandel. Aristoteles (384–322 v. Chr.) begriff darunter eine Herrschaftsform, in der die freien und waffenfähigen Vollbürger der Polis (des griechischen Stadtstaates), welche größtenteils arme Bauern, Handwerker und Tagelöhner waren, sämtliche politische Entscheidungen selbst und mit gleichem Stimmrecht in der Volksversammlung zu ihrem eigenen Vorteil treffen. Damit war ein Großteil der Bevölkerung jedoch von der politischen Teilhabe ausgeschlossen: Neben Kindern und Frauen betraf dies insbesondere Sklaven sowie Metöken, die als »Ausländer mit Niederlassungsbewilligung« (Höffe 2001: 6), was im Übrigen auch für Aristoteles selbst galt, sich zwar wirtschaftlich in der Polis engagieren durften, politisch jedoch ausgeschlossen blieben. Die Vollbürger hingegen genossen alle dieselben Freiheiten und Rechte, sie wirkten durch direktdemokratische Abstimmungen an der Gesetzgebung mit und bekamen hierfür sogar Diäten ausgezahlt, wodurch es auch armen Bürgern ermöglicht wurde, an der Volksversammlung teilzunehmen. Zudem konnten alle Bürger durch Losentscheid oder – bei besonders wichtigen Ämtern, wie dem des Strategen – auch durch Wahlentscheid in politische, judikative und militärische Ämter gelangen, die nach dem Rotationsprinzip immer wieder mit anderen Bürgern besetzt wurden, wodurch einer Verfestigung der Macht einzelner Personen entgegengewirkt werden sollte (Schmidt 2008: 29).

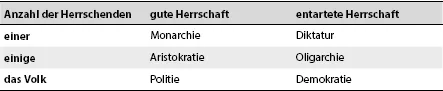

Die Demokratie ist für Aristoteles eine von sechs möglichen Herrschaftsformen. Die von ihm entworfene Typologie basiert auf zwei Merkmalen: der Anzahl der Herrschenden sowie der Güte der Herrschaft, die er daran festmacht, ob jene dem Gemeinwohl oder nur dem Eigenwohl der Herrschenden dient und somit als gut oder als entartet zu bezeichnen sei. Tabelle 1.1 zeigt die auf diese Weise entstehende Matrix der sechs Staatsformen. Die Demokratie bezeichnet Aristoteles als entartete Herrschaft, insbesondere wenn sie einer ungezügelten, nicht durch Gesetze gebundenen Herrschaft der Armen gleich komme. Sobald sie jedoch durch allgemeine Regeln begrenzt und mit oligarchischen Elementen gemischt wird, wandelt sie sich Aristoteles nach zur guten Herrschaftsform der Politie. Hierin zeigt sich, dass Aristoteles nicht die Demokratie per se ablehnt, wie dies bei Platon noch der Fall war, sondern nur, dann, wenn die »Volksherrschaft zur Radikaldemokratie neigt« (Schmidt 2008: 40). Abwenden lässt sich dies Aristoteles zufolge, indem die Strukturmängel der Demokratie mittels institutioneller Arrangements so begrenzt werden, dass trotzdem eine gute, an das Gesetz gebundene Herrschaft entsteht.

Tab. 1.1: Typologie der Staatsformen nach Aristoteles

Politische Denker des Mittelalters und der frühen Neuzeit bis hin zu Thomas Hobbes (1588–1679) lehnten die Demokratie zugunsten monistischer Herrschaftsvorstellungen rundheraus ab – letzterer mit der Begründung, dass diese der Demagogie Vorschub leisten, die politische Willensbildung destabilisieren und die in seinen Augen notwendige Souveränität des Herrschers (Leviathan) unterminieren würde (Schmidt 2008: 52–54). John Locke (1632–1704) wandte sich schließlich gegen die von Hobbes präferierte absolute Monarchie. In seinem Werk finden sich zwar weiterhin autoritäre Ideen, wie ein nur schwacher Minderheitenschutz, eine nur selektiv geltende religiöse Toleranz und eine Begrenzung der Vollbürgerschaft auf die Steuerzahlenden. Daneben stellt Locke aber auch deutliche liberale sowie einige demokratische Aspekte heraus, die für spätere Demokratietheorien wie auch Verfassungsentwürfe (z. B. USA) prägend wurden. Hierzu zählen insbesondere seine Forderungen, dass die Staatsgewalten allesamt an Recht und Gesetz gebunden und voneinander getrennt sein müssen1 und dass jeder Bürger ein Recht auf Widerstand gegen schweren Rechtsmissbrauch seitens der Exekutive hat. Außerdem geht er davon aus, dass die Menschen von Natur aus frei und gleich sind und ein natürliches Recht auf Eigentum haben, welches für Locke sehr breit definiert neben materiellen Gütern auch das Leben und die Freiheit des Menschen umfasst (Schmidt 2008: 59). Sinn und Zweck des von Locke anvisierten Gemeinwesens ist der Schutz eben dieses dreifach bestimmten Eigentums. Das »urdemokratische Element in Lockes Theorie« (Schmidt 2008: 61) ist darin zu sehen, dass die Ausgestaltung des Gemeinwesens dem Volk obliegt. Dieses kann die Macht entweder selbst ausüben (Demokratie), sie einigen wenigen anvertrauen (Oligarchie) oder sie in die Hände eines einzigen legen (Monarchie). Locke kann damit als Vordenker der Volkssouveränität gelten. Er selbst präferierte eine konstitutionell eingehegte Monarchie mit einem starken Parlament.

Überwiegen bei Locke noch die liberalen Abwehrrechte, nimmt die demokratische Selbstbestimmung der Bürger bei Jean Jacques Rousseau (1712–1778) den zentralen Stellenwert ein. Dem Bürger der damaligen Stadtrepublik Genf ging es weniger um den Schutz des Privateigentums, dessen Einführung er ganz im Gegenteil als eines der Grundübel menschlichen Zusammenlebens betrachtete, als vielmehr um die Erhaltung der Freiheit des Menschen. Denn obgleich der Mensch von Natur aus frei geboren sei, läge er doch aufgrund der durch die Zivilisation entstandenen Ungleichheiten überall »in Ketten« (Rousseau 1986: 5). Rousseaus Lösung sieht vor, dass die Menschen im Naturzustand sich völlig entäußern, all ihre Rechte an das Gemeinwesen abgeben und hierdurch nicht nur gesicherte bürgerliche Freiheiten gewinnen, sondern sich gleichsam selbst als Souverän konstituieren (Rousseau 1986: 16–20). Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sie sich jedoch auch, sich dem Gemeinwillen (volonté générale) unterzuordnen, welcher auf das Wohl der gesamten Gemeinschaft ausgerichtet ist. Die volonté générale ist für Rousseau dabei mehr als die bloße Summe der einzelnen Partikularinteressen der Bürger (volonté de tous), sie stellt vielmehr den allgemeinen, unfehlbaren Willen des gesamten politischen Gemeinwesens dar. Die Souveränität des Volkes äußert sich bei Rousseau darin, gemeinsam selbstbestimmt entsprechend des Gemeinwillens zu handeln und ihm – und damit den sich selbst gegebenen Regeln – unbedingten Gehorsam zu leisten. Obwohl dieser Gemeinwille immer und sozusagen objektiv besteht, kann er Rousseau zufolge doch in den Hintergrund treten, wenn die Bürger von ihren Partikularinteressen geblendet werden. In diesem Zusammenhang ist die besondere Konzentration Rousseaus auf die erzieherische Funktion des Staates zu verstehen. Dieser habe staatsbürgerliche Tugenden zu fördern (sogar in Form einer Art Zivilreligion) und so statt eigeninteressierter bourgeois gemeinwohlorientierte citoyen hervorzubringen. Am ehesten offenbare sich die volonté générale in einer basisdemokratisch organisierten, direkten Demokratie, in der alle Bürger gemeinsam an Volksversammlungen teilnehmen und abstimmen. Jegliche Form der Repräsentation lehnt Rousseau kategorisch ab, da hierdurch die an sich unteilbare Souveränität geteilt und der Bürger sich unter den Willen eines anderen stellen würde (Rousseau 1986: 103). Im Idealfall äußert sich der Gemeinwille in einstimmigen Abstimmungen. Oftmals müsse jedoch aus praktischen Gründen auf Mehrheitsbeschlüsse zurückgegriffen werden, bei denen immer die Gefahr bestünde, dass einzelne Partikularinteressen überwiegen, was insbesondere dann zu befürchten wäre, wenn sich Parteiungen bildeten (Rousseau 1986: 31) oder der Willensbildungsprozess von ausufernden politischen Debatten geprägt sei. Rousseau selbst räumt jedoch ein, dass das von ihm entworfene Idealbild einer ausschließlich direkten Demokratie, wie er sie in der römischen Republik und im antiken Sparta verwirklicht zu sehen meinte, selbst in so kleinen Gemeinwesen wie seiner Heimatstadt Genf praktisch so gut wie nicht umzusetzen sei. Er formuliert deshalb: »Wenn es ein Volk von Göttern gäbe, würde es sich demokratisch regieren. Eine so vollkommene Regierung passt für Menschen nicht« (Rousseau 1986: 74).

In deutlichem Gegensatz zu dem sehr anspruchsvollen Demokratieverständnis Rousseaus, bei dem die Demokratie substantiell darüber definiert wird, den Gemeinwillen zu finden und umzusetzen, steht das nun folgende, sehr viel minimalistischere Demokratieverständnis. Joseph Schumpeter (1883–1950) und im Anschluss an ihn Anthony Downs (* 1930) begreifen Demokratie in Analogie zur Ökonomie als einen Markt um Wählerstimmen. Auf diesem Markt konkurrieren Parteien bzw. politisches Führungspersonal letztlich um politische Macht in Form von Ämtern. Entsprechend konzipierte Schumpeter Demokratie stark prozedural als eine Methode und nicht als Ziel oder als Wert an sich (Schmidt 2008: 184). Seinen eigenen Demokratiebegriff grenzt er von einem von ihm als klassisch bezeichneten Demokratieverständnis ab: »Hauptzweck der demokratischer Ordnung [ist nicht] […], der Wählerschaft die Macht des politischen Entscheides zu verleihen« (Schumpeter 1950: 427) und dadurch ein durch das Volk auf rationale Weise zu erkennendes Allgemeinwohl umzusetzen, sondern ausschließlich die Wahl der Repräsentanten selbst, welche dann die weiteren politischen Entscheidungen treffen. Seine Definition von Demokratie lautet demzufolge:

»die demokratische Methode ist diejenige Ordnung der Institutionen zur Erreichung politischer Entscheidungen, bei welcher einzelne die Entscheidungsbefugnis vermittels eines Konkurrenzkampfs um die Stimmen des Volkes erwerben« (Schumpeter 1950: 428).

Eine mittlere Position im zuvor aufgespannten Spektrum an demokratietheoretischen Konzeptionen stammt von Robert Dahl (1915–2014). Denn dieser betrachtet grundsätzlich die prozeduralen Aspekte der Demokratie als nicht von den substantiellen trennbar – er begreift den demokratischen Prozess selbst als ein reichhaltiges Bündel substantieller demokratischer Güter (Dahl 1989: 175). Da die real existierenden Staaten dieses Bündel jedoch nicht vollständig anbieten, stellt di...

Table of contents

Citation styles for Einführung in die Vergleichende Politikwissenschaft

APA 6 Citation

[author missing]. (2015). Einführung in die Vergleichende Politikwissenschaft (1st ed.). Kohlhammer. Retrieved from https://www.perlego.com/book/1073698/einfhrung-in-die-vergleichende-politikwissenschaft-institutionen-akteure-policies-pdf (Original work published 2015)

Chicago Citation

[author missing]. (2015) 2015. Einführung in Die Vergleichende Politikwissenschaft. 1st ed. Kohlhammer. https://www.perlego.com/book/1073698/einfhrung-in-die-vergleichende-politikwissenschaft-institutionen-akteure-policies-pdf.

Harvard Citation

[author missing] (2015) Einführung in die Vergleichende Politikwissenschaft. 1st edn. Kohlhammer. Available at: https://www.perlego.com/book/1073698/einfhrung-in-die-vergleichende-politikwissenschaft-institutionen-akteure-policies-pdf (Accessed: 14 October 2022).

MLA 7 Citation

[author missing]. Einführung in Die Vergleichende Politikwissenschaft. 1st ed. Kohlhammer, 2015. Web. 14 Oct. 2022.