![]()

Die Täter • Morden für das Vaterland

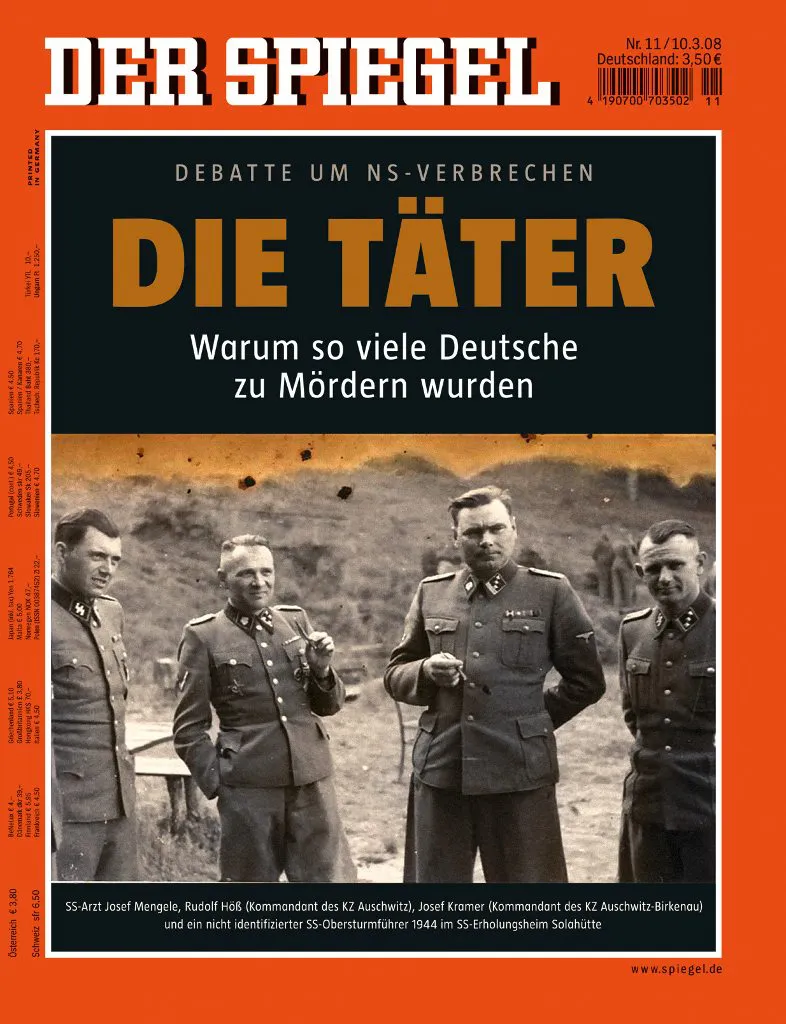

SPIEGEL-Titelbild 11/2008

Morden für das Vaterland

Die Vernichtung der europäischen Juden war das Werk von rund 200 000 Deutschen und ihren Helfern. Eine Nahaufnahme der Täter, wie sie jetzt auch der Erfolgsautor Jonathan Littell versucht, ergibt ein beklemmendes Bild: Die meisten NS-Verbrecher waren weder Sadisten noch Psychopathen, sondern ganz normale Männer. Von Georg Bönisch, Romain Leick und Klaus Wiegrefe

An Augenzeugen fehlte es nicht, kaum ein Gemetzel ist besser dokumentiert. Das Massaker von Babi Jar begann am Montag, dem 29. September 1941, am Morgen von Jom Kippur, dem jüdischen Versöhnungstag.

Es ist auch ein Tag in den Erinnerungen des SS-Offiziers Max Aue, Jahrgang 1913, die Jonathan Littell in seinem monumentalen, viele meinen monströsen Roman „Die Wohlgesinnten“ ausbreitet. Einen Max Aue gab es nicht. Aber das, was er sieht und anderen Menschen antut, hat stattgefunden.

29. September 1941. Zehn Tage zuvor waren die Deutschen in Kiew einmarschiert.

Es war kalt, der Herbst schon weit vorgerückt. In langen Kolonnen marschierten die von den Besatzern getriebenen Juden stadtauswärts nach Westen; sie wirkten ärmlich, einige kamen mit Karren, die von abgemagerten Kleppern gezogen wurden. Littells SS-Mann Aue hatte den Eindruck, dass es vor allem Alte und Kinder waren.

Die Menge schien friedlich, ein wenig beunruhigt gewiss, aber doch gefügig. Die Deutschen hatten Gerüchte verbreiten lassen, um eine Panik zu vermeiden: Die Juden würden nach Palästina geschickt, kämen ins Ghetto oder nach Deutschland, um zu arbeiten. Und Max Aue dachte: „Außerdem konnten wir auf ihre Erinnerungen an die deutsche Besetzung von 1918 setzen, auf ihr Vertrauen in Deutschland und auch auf ihre Hoffnung, die vergebliche Hoffnung.“

Wenn der schneidende Wind auflebte, konnte man aus der Ferne schwaches Geknatter hören, aber die meisten Juden achteten seltsamerweise kaum darauf. Viele von ihnen sangen religiöse Lieder, nur wenige versuchten zu fliehen.

Dann sah Aue die Schlucht vor sich liegen: Etwa 50 Meter breit, vielleicht 30 Meter tief, zog sie sich mehrere Kilometer weit hin, an ihrem Grund rieselte ein kleiner Bach. Babi Jar, die Großmutter- oder Altweiberschlucht.

Die bis dahin so stillen Juden schrien plötzlich vor Entsetzen. Die ukrainischen SS-Helfer trieben sie in Häufchen hinunter und zwangen sie, sich über oder neben die schon daliegenden Leichen zu strecken. Daraufhin traten die Männer des Erschießungskommandos vor, schritten langsam die Reihen entlang und schossen jedem eine Kugel ins Genick.

Binnen 36 Stunden töteten die Deutschen 33 771 Juden. „Ich weiß nur eines“, schrieb die Ukrainerin Irina Choroschunowa damals in ihr Tagebuch, „da geht etwas Schreckliches, etwas Entsetzliches vor sich, etwas Unfassbares, das man nicht verstehen, begreifen oder erklären kann.“

Ist das der Stoff für einen großen Roman, eine Art „Krieg und Frieden“ des 20. Jahrhunderts? Oder hat Jonathan Littell, 40, Jude, Amerikaner und Franzose, Geschichtspornografie verfasst? Seine Geschichte des Täters Max Aue, in Ich-Form kalt und emotionslos erzählt, ist in Frankreich, Italien und Spanien ein sensationeller Erfolg geworden. In Deutschland schoss das 1388-Seiten-Werk auf Anhieb in der SPIEGEL-Bestsellerliste nach oben, auch wenn die meisten Literaturkritiker schroff ablehnend reagierten.

Die Opfer seien oft genug zu Wort gekommen, begründet Littell sein Vorhaben, ihn habe die Sicht der Henker interessiert, er wolle die Täter sprechen lassen. Doch bei aller Genauigkeit des bürokratischen Berichts - der Historiker Saul Friedländer bescheinigt Littell beeindruckende Detailtreue in der Schilderung des Massakers von Babi Jar - bleibt Littells Sprache wie schockgefroren. Das Grauen wird eher gebannt als erfasst, das Töten ist am Ende nur noch ein Achselzucken. „Krieg ist Krieg und Schnaps ist Schnaps“, sagt Aue dazu. Es ist eine seiner provozierenden Banalitäten.

Verstehen, begreifen, erklären. Woran die Zeitzeugin Irina Choroschunowa scheitern und verzweifeln musste, es scheint auch Littell nicht zu gelingen.

Die tiefsten Motive der Schergen bleiben ein ungelöstes Geheimnis in den „Wohlgesinnten“. Littell wolle erkunden, „wie sich Täterschaft von innen anfühlt“, urteilte die „Zeit“, doch allzu sehr sei der Roman „dem Landser-Kitsch, dem Doku-Thriller und dem Edelporno“ verhaftet.

„Ein Horrorbuch, grauenhaft, kitschig, brutal, pervers und obszön“, schrieb der Kritiker der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, kam am Ende aber zu dem Schluss: „Littell ist es gelungen, dass einem die Vergangenheit die Zähne ins Fleisch schlägt.“ Die „taz“ wiederum befand: „Was nicht funktioniert, ist die Charakterstudie.“

Wie es sich denn anfühle, wenn man Massenhinrichtungen so detailliert schildere, wenn man am Schreibtisch im Blut der Opfer wate, wollte der deutsch-französische Intellektuelle und Politiker Daniel Cohn-Bendit bei Littells einzigem öffentlichen Auftritt vorletzte Woche in Berlin wissen. Der Autor antwortete ungerührt, dass die Leiche im Moment des Schreibens eine „grammatikalische Form“ sei - so wie für den Täter das Opfer im Moment der Tat zu einer bloßen Sache werde.

Die Frage, warum Menschen töten, warum selbst Massenmörder zugleich ganz menschlich und gewöhnlich bleiben können, wird von Littell mit einer Wucht aufgeworfen, für die es in der Literatur kaum Beispiele gibt. Die Abwesenheit der Emotionen ist für ihn der Schlüssel, auf die Psyche der Mörder komme es gar nicht an. So ist die Figur Aue ein reines Konstrukt, das es in Wirklichkeit nie auch nur annähernd gegeben hat. Mit Aues Worten: „Es würde sich ohnehin niemand um das scheren, was ich denken mochte. Unser System, unser Staat machte sich nicht das Geringste aus dem, was seine Diener dachten. Es war ihm gleichgültig, ob man die Juden tötete, weil man sie hasste oder weil man Karriere machen wollte oder weil es einem, in gewissen Grenzen, sogar Spaß machte.“

Aue ist kein Sadist, noch nicht einmal ein Antisemit, er hasst die Juden gar nicht. Damit widerspricht Littell diametral der These von Daniel J. Goldhagen, wonach die Deutschen eingefleischte Judenhasser gewesen seien. Littell ordnet den Holocaust in einen universellen Zusammenhang ein, der alle Menschen angeht.

Wenn grausames Verhalten nicht nur möglich wird, sondern alltäglich, weil staatlich gebilligt und organisiert, dann wird auch jede Grausamkeit begangen. Aue weiß das: „Die wirkliche Gefahr - vor allem in unsicheren Zeiten - sind die gewöhnlichen Menschen, aus denen der Staat besteht. Die wirkliche Gefahr für den Menschen bin ich, seid ihr.“

Das ist das Paradoxe und vor allem das Anstößige an diesem Wälzer: Trotz aller psychopathischen Züge, Inzest und Muttermord, die Littell seinem Max Aue andichtet, beansprucht dieser unwahrscheinliche Held für sich die Normalität eines Jedermanns. Der Holocaust ist bei Littell letztlich nichts mehr als ein - wenn auch herausragendes - Beispiel menschlicher Grausamkeitsmöglichkeit. Der Vorrat an potentiellen Schlächtern ist unerschöpflich. Auf die Krankhaften kommt es nicht an, um das Perverse auszuführen.

Warum aber ist das so? Was treibt die Täter an? Welche inneren Schalter werden umgelegt, wenn ein freundlicher Familienmensch, der abends gern Klavier spielt, morgens Juden ins Gas schickt? Seit 1945 haben Wissenschaftler und Politiker sich mit diesen Fragen gequält. Und im Lauf der Jahrzehnte haben sich die Perspektiven mehrfach verschoben.

Manche Antworten dienten mehr der Entlastung der deutschen Gesellschaft als der Aufklärung.

Einige wenige Hauptkriegsverbrecher um Adolf Hitler, die den Holocaust befohlen hatten, ausgeführt von Exzesstätern aus Gestapo und SS - so lautete in den fünfziger Jahren der Befund. Er enthielt die beruhigende Nachricht, dass die Mörder nicht aus der Mitte der Gesellschaft zu stammen schienen.

Nach dem Prozess gegen Adolf Eichmann 1961 verschwanden die Täter zeitweise sogar ganz vom Schirm der öffentlichen Wahrnehmung. Eichmann hatte den Transport von Juden aus West- und Mitteleuropa in die Vernichtungslager organisiert und präsentierte sich vor Gericht als willenloser Bürokrat, der nur Befehle befolgt hatte. Der Holocaust erschien nun als industriell durchgeführter Massenmord, angetrieben von abstrakten, gesichtslosen Strukturen.

Dazu passte, dass gerade einmal 6500 Täter in Deutschland verurteilt wurden.

Doch Anfang der neunziger Jahre trat eine neue Historikergeneration an, die nach Kriegsende geboren war. Mit frischem Blick und Zugang zu den Archiven in Osteuropa, die bis dahin hinter dem Eisernen Vorgang unzugänglich geblieben waren, machten sie sich auf die Suche nach den Tätern.

Dass 1996 Goldhagen mit seinen holzschnittartigen Thesen weltweit Aufmerksamkeit erregte, beflügelte die Wissenschaftler. Unzählige Bücher, Aufsätze, Sammelbände sind inzwischen erschienen.

Noch ist ein Ende nicht absehbar, aber bereits jetzt stehen so ziemlich alle alten Gewissheiten in Frage:

‣ Die Täter ein Haufen von Sadisten? Experten schätzen den Anteil der pathologischen Fälle auf allenfalls zehn Prozent. Das ist nicht überdurchschnittlich viel.

‣ Der Holocaust ein industriell durchgeführter Massenmord? Ja, aber ungefähr die Hälfte der annähernd sechs Millionen ermordeten Juden fand abseits der Vernichtungslager von Auschwitz, Treblinka, Sobibór, Majdanek, Chelmno und Belzec den Tod - erschlagen, erschossen, verhungert oder Opfer von Krankheiten, die aus den Lebensumständen in den Ghettos resultierten. Allein die Zahl der im Freien, auf den osteuropäischen Killing Fields erschossenen Menschen betrug über eine Million.

‣ Handelten die Täter aus Befehlsnotstand? Bis heute ist kein Fall bekannt, bei dem ein Befehlsverweigerer Schaden an Leib oder gar Leben genommen hat. Erwiesen ist hingegen, dass deutsche Bürokraten Hitler „entgegenarbeiten“ wollten und überall in Osteuropa auf die Ermordung der Juden drängten.

‣ Mord aus Antisemitismus? Ohne den Judenhass hätte es den Holocaust nicht gegeben. Doch zahlreiche Täter nutzten die Staatsdoktrin des „Dritten Reiches“ als Vorwand, um sich im Wilden Osten zu bereichern.

Von den über 100 Polizei-Bataillonen ist erst bei einem Teil die Geschichte aufgearbeitet, die meisten Wehrmacht-Divisionen sind unerforscht. Eines lässt sich allerdings jetzt schon absehen: Jedes Forschungsprojekt fördert neue Täter ans Licht. Feingeistige Planer, brutale Kommandeure, ängstliche Mitläufer, gedankenlose Gelegenheitsverbrecher. Das Böse war nicht einfach nur böse, es war auch nicht immerzu banal, es zeigte sich in so vielen Gestalten wie der Teufel im Alten Testament.

Auf mindestens 200 000 Deutsche und Österreicher schätzt Dieter Pohl vom Institut für Zeitgeschichte die Zahl derjenigen, die „Mordaktionen vorbereiteten, durchführten und unterstützten“: KZ-Personal, SS-Leute, Polizisten, Wehrmachtssoldaten, Bürokraten, die den Juden im Osten die Existenzgrundlage entzogen.

Männer wie der einfach gestrickte Volksdeutsche Alfons Götzfrid zählen dazu, der Anfang November 1943 abkommandiert wurde und an einem Tag im Raum Majdanek 500 Juden erschoss.

Oder der aus „Schindlers Liste“ bekannte KZ-Kommandant von Plaszów bei Krakau, Amon Göth, der von der Veranda seiner Villa wahllos auf Häftlinge zielte. Oder Major Wilhelm Trapp, Kommandeur des Reserve-Polizeibataillons 101, der in Tränen ausbrach, nachdem er seinen Männern den Befehl erteilt hatte, jüdische Frauen, Kinder und alte Leute in Józefóws bei Warschau zu ermorden.

Miteinander gemein haben diese Männer so wenig wie mit den anderen Tätern, und das zählt zu den beunruhigenden Befunden der Forscher. Sie sind auf Nazis und auf Nicht-Nazis gestoßen, auf Männer wie auf Frauen, auf Polizisten, die im „Dritten Reich“ sozialisiert wurden, ebenso wie auf Beamte, die im Kaiserreich aufwuchsen, auf Proletarier und auf Akademiker.

Nicht einmal auf Deutsche (und Österreicher) beschränkt sich der Täterkreis. Nach Pohls Schätzungen ist die Zahl der Ausländer ungefähr ebenso groß. SS und Polizei zogen immer wieder ukrainische, lettische oder andere einheimische Polizisten und Hilfskräfte für das blutige Handwerk heran. Wie jene 120 sowjetischen Kriegsgefangenen, die in Treblinka gemeinsam mit einigen Dutzend SS-Männern ungefähr 850 000 Juden ermordeten.

Eine Relativierung deutscher Schuld lässt sich mit solchen Erkenntnissen freilich schlecht begründen. Die Arbeitsteiligkeit unterstreicht nur, dass Deutschland den Judenmord als Staatsziel betrieb - und dabei überall Unterstützung fand. „Keine Alterskohorte, kein soziales und ethnisches Herkunftsmilieu, keine Konfession, keine Bildungsschicht erwies sich gegenüber der terroristischen Versuchung als resistent“, resümiert Gerhard Paul, einer der führenden Täterforscher.

Und so gibt es auch nicht den einen Grund dafür, dass zwischen Riga und Odessa ganz normale Männer ihre Opfer auf Lastwagen knüppelten und sie zu Hinrichtungsstätten karrten, dort Frauen und Kindern ins Genick schossen oder Zyklon B in die Gaskammern füllten.

„Es sind die Umstände, die jemanden dazu bringen“, sagt Kurt Schrimm, Staatsanwalt und Leiter der „Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen“ in Ludwigsburg, die seit 1958 die Strafverfolgung von NS-Tätern koordiniert. Selbst fanatische Antisemiten brauchten danach ein Umfeld, wie es das „Dritte Reich“ schuf, bevor sie ihren Judenhass auslebten.

Das würde erklären, warum Abertausende das Morden mit dem Untergang des „Dritten Reiches“ von einem Tag auf den anderen beendeten - und nie wieder rückfällig wurden. Ein Großteil führte fortan ein Leben, als wäre nichts geschehen. Unbehelligt von Staatsanwälten packten sie an beim Wiederaufbau des Landes und gründeten Familien.

Vielfach ist daraus der Schluss gezogen worden, dass ehemalige SS-Leute, Poliz...