![]()

RÜCKKEHR IN DIE ERSTE REIHE • Herzog Doppelzunge

Herzog Doppelzunge

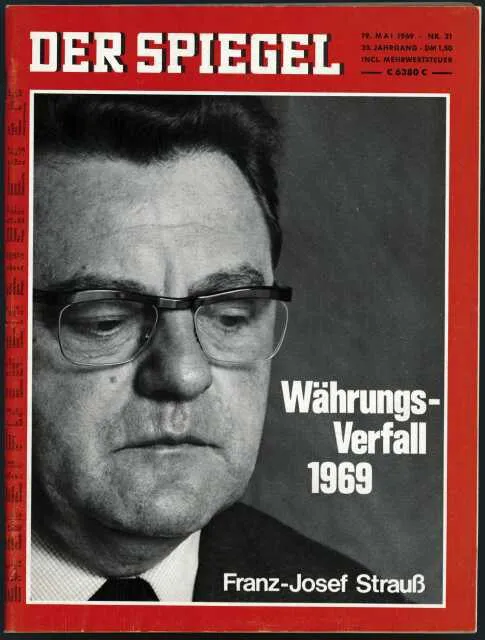

Zweimal hat die Bundesrepublik unter spektakulärer Anteilnahme der gesamten Industriewelt nicht aufgewertet: im November 1968 und im Mai 1969, beide Male unter Ewigkeits- und Kanzlerschaftsbeteuerungen; beide Male fand sie keinen Glauben bei ihren Partnern, weil die ökonomischen Zahlen die getroffene Entscheidung zu deutlich desavouierten.

Beide Male schien der Eckstein der Entscheidungen nicht Bundeskanzler Kiesinger und nicht der Wirtschaftsminister Karl Schiller, sondern der Vorsitzende der kleinsten Bundestagspartei, Franz-Josef Strauß. Er galt als „Deutsche mark defender“, so das „New York Times Magazine“; hatte „den Mittelpunkt der Bühne in der Währungskrise eingenommen“, so die „Times“ in London; hatte „ein sonderbar verstandenes nationalistisches Element Straußscher Prägung“ hineingebracht („Neue Zürcher Zeitung“).

Getreu ihrer Tradition, den starken Mann bei sich zu Hause fortzujagen, bei den Deutschen aber herbeizuschaudern, sahen speziell die Angelsachsen im Bundesfinanzminister schon wieder den konkurrenzlosen Spielführer, meist ohne sonderliche Kenntnisse der deutschen Szenerie. Der „Sunday Telegraph“ in London nannte Strauß nach dem Abgang de Gaulles „the most formidable statesman left in Europe now“, den furchterregendsten Staatsmann Europas, ja den nächsten deutschen Kanzler, wie schon der „Observer“ 1961 über den damaligen Verteidigungsminister geschrieben hatte: „He has no real rival“, er hat keinen wirklichen Gegner.

In der „Welt“ stand der formidable Strauß übersetzt als der „bei weitem hervorstechendste Staatsmann in Europa“. Webster übersetzt „formidable“ mit „fähig, den Lauf der Dinge ernstlich zu behindern, indem man Schwierigkeiten, Mühsale und Obstruktionen aufhäuft“*. Tatsächlich wenn es um das Aufhäufen von Schwierigkeiten, Mühsalen und Obstruktionen ging, konnte Franz-Josef Strauß immer als der prominenteste Nacheiferer de Gaulles auf deutschem Boden gelten.

(* „formidable“ laut Muret-Sanders: 1. schrecklich, furchtbar, fürchterlich: 2. ungeheuer stark, ungeheuer mächtig, äußerst schwierig, sehr groll, gewaltig)

Dem Kanzler Ludwig Erhard hat er das Leben schwergemacht, indem er ihm „härtesten Kampf“ androhte, falls Erhard

‣ diplomatische Beziehungen zu einem kommunistischen Land Osteuropas, hier Rumänien, aufnähme (1966),

und Konsequenzen angedroht, falls Erhard

‣ das Zweierbündnis mit Frankreich nicht institutionell vertiefen und forcieren würde.

Beides waren Forderungen, von deren Unhaltbarkeit der ungeheuer intelligente Strauß selbst gewußt haben muß. An Kanzler Kiesingers Kräften zehrte er, indem er ihm noch im Dezember 1968 Konsequenzen androhte für den Fall, daß Kiesingers Kabinett

‣ die Verjährung für Nazi-Verbrechen aufheben,

‣ den Atomwaffensperrvertrag unterschreiben würde.

Strauß so gut wie jeder Verantwortliche wußte, daß die Bundesregierung nicht umhinkommen würde, beides zu beschließen: die Aufhebung der Verjährung wie den Beitritt zum Sperrvertrag. Das eine wurde im Kabinett beschlossen, ohne irgendwelche Konsequenzen von seiten der CSU-Minister, und das zweite wird eines nicht zu fernen Tages beschlossen werden, wieder ohne Konsequenzen seitens der CSU-Minister. Denn, wie die „Stuttgarter Zeitung“ richtig erkannte: daß Strauß „wirklich bis zum äußersten geht, ist keineswegs ausgemacht“.

Aber der Zweck wird erreicht. Durch Nein-Sagen und Sich-Querlegen ist einerseits der Faktor Strauß dargetan, werden andererseits Prestige und Selbstvertrauen des gerade amtierenden Kanzlers gedrückt. Der „Süddeutschen Zeitung“ wurde schon wegen der von Strauß erreichten Sperrvertrags-Nicht-Entscheidung „zur Gewißheit, daß Kiesinger nicht nur zu schwach ist, sondern sich auch selbst für zu schwach hält, um wenigstens einmal für seine eigenen Einsichten und Erkenntnisse zu kämpfen“.

Wenig Zweifel sind erlaubt, daß Strauß auch in der Aufwertungsfrage vor zehn Tagen gegen seine sachliche Einsicht entschieden hat, wenngleich nicht allein und wenngleich mit Stoßrichtung gegen Schillers SPD. Um sich querzulegen, schonte er im vorigen Herbst auch seinen auf 195 Pfund zusammengeschrumpften Leib nicht. Während der differenzierungswillige Schiller damals noch „Jein“ sagte (so Strauß), versprach Strauß den Aufwertungswilligen (die es damals im Kabinett nicht gab), sie würden „nur über meine Leiche“ zum Ziel kommen.

Das war falsch, aber wirksam. Daß auch Strauß die Entscheidung vom November für suspekt hält, erhellt aus der Tatsache, daß er den damaligen Bemühungen seines Kollegen Schiller heute einen möglichst großen Anteil gutbringt. Sein Mai-Triumph wird ihm als „lamentabel“ angekreidet („Neue Zürcher“), als Fehlen gesunden Menschenverstands („Financial Times“), als Wahlmanöver („Basler Nachrichten“). Aber erreicht Strauß den Wahltermin mit Müh und Not ohne Aufwertung, wird ihn am Tag nach der Wahl niemand fragen, was denn im Mai 1969 schiefgelaufen sei.

Auch seinen korrektesten Bewunderern, etwa dem Bonner „Times“-Korrespondenten David Hotham, ist ganz selbstverständlich, daß Strauß in politicis nur für sich und kaum je für eine Sache kalkuliert. Loyalität, in den Ursprungsländern der Demokratie wenigstens noch als Leitbild vorhanden, wird von Strauß nicht verlangt. So schrieb Hotham im März 1969: „Strauß und Adenauer arbeiteten eng zusammen, um Erhard und Schröder zu torpedieren, aber sie hatten verschiedene Motive. Adenauer wollte ein katholisches, konservatives Europa und die Bindung mit Frankreich; Strauß kalkulierte, daß er, wenn er Erhard und Schröder aus der Macht entfernte, den Weg für sich selbst frei machen konnte.“

In keinem anderen Land tönte das Lied vom braven Europäer Strauß so breit wie in Großbritannien. Aber die lobenden Worte fielen allesamt erst, als Strauß sich, anders als Kiesinger, oratorisch für Englands EWG-Beitritt eingesetzt hatte. Zwar, er blieb „eine autoritäre Persönlichkeit mit sehr gefühlsbestimmten Reaktionen“, so Anthony Sampson im „Observer“. Er nähert sich Bonn in Gestalt einer „Dampfwalze“ (Antony Terry in der „Sunday Times“). Aber damit müssen offenbar die Deutschen allein fertig werden. Für England ist er „wahrscheinlich einer der nützlichsten Verbündeten bei dem Versuch, enger an den Kontinent heranzurücken“ (Anthony Sampson).

Was ein Mann wie David Hotham einem englischen Politiker ankreiden würde, ist gut genug für die Deutschen, deren viele, nun allerdings im Gegensatz zu den Angelsachsen, ihre eigenen Politiker als rücksichtslose Supermänner agieren sehen wollen. So schrieb es W. M. (Winfried Martini) in einem Begrüßungsartikel zum Amtsantritt des Bundesfinanzministers 1966 in der „Welt“: Strauß habe Erhards Kanzlerschaft gewollt, weil er „von Erhard schlechthin gar nichts hielt“ und ihn „ohne Hosen herumlaufen“ sehen wollte.

Zwar, räumt Martini ein, habe Strauß das nicht ausdrücklich gesagt, aber: „Seine hohe Intelligenz schließt jede andere Deutung, die überdies beleidigend wäre, aus.“ So sei denn, meinte Martini, „heute die Frage erlaubt, warum er wohl Kurt Georg Kiesinger als Nachfolger Erhards empfohlen hat“. Martini suggeriert uns die Antwort: Weil er auch Kiesinger ohne Hosen herumlaufen sehen will. Jede andere Deutung wäre - überdies beleidigend?

Der Duz-Freund, dem Kiesinger sich konfrontiert sieht, ist nicht mehr derselbe, der 1962 gegen den SPIEGEL eine, laut Martini, „so merkwürdig wenig durchdachte“ Aktion gestartet hat. „Zwar steht der Elefant noch im Porzellanladen, aber er achtet auf das Geschirr“, so ein New Yorker Blatt.

Kanzler zu werden, sagt Strauß heute, sei ihm „ein Gegenstand inneren Horrors“. Lieber wolle er sonntags rausfahren, jagen gehen und bergsteigen, seine Interessen seien „viel menschlicher“ geworden: „Ich bin nicht der hechelnde Hund vor dem Palais Schaumburg.“ Mag sein. Aber er behauptet heute auch, er habe sich 1956 „nur zögernd“ von seinem wichtigen Atom-Ministerium getrennt, sei „nur zögernd“ Verteidigungsminister geworden, habe Adenauer „sogar gebeten, von der Ernennung abzusehen“. Vorgänger Theo Blank hat das wohl anders in Erinnerung.

Jedenfalls schaut Kanzler Kiesinger mittlerweile scheel auf jede Ananas. Er kann noch so gewinnend im Fernsehen versichern, er und niemand sonst habe eine Sache entschieden, in der ausländischen Presse liest er es anders. Der CSU-Chef inseriert schon in der „Süddeutschen Zeitung“, er habe „in der deutschen Regierung die schwerste Aufgabe“ übernommen. Wie Theo Blank, wie Ludwig Erhard ist auch Kurt Georg Kiesinger nicht so schlecht, wie er durch den zermürbenden Kampf mit dem CSU-Chef gerät.

Natürlich fragt auch er sich: Wenn Strauß es gar nicht auf den Kanzlerstuhl abgesehen hat, warum baut er dann Schwierigkeits-Türken auf, die sich bei näherem Daraufzugehen als von Potemkin errichtet herausstellen? Kann er nicht anders, oder will er die CSU teurer machen, oder was will er sonst? „Wenn er heute mit dem Dolch im Gewande gegen Kurt Kiesinger auftreten würde, dann wäre er für die CDU morgen tot“, das hat Georg Schröder in der „Welt“ richtig erkannt. Aber unterm Gewand trägt Strauß ständig einen Gegenstand, der einem Dolch gleichsieht, manchmal läßt er ihn blitzen, zeigt ihn wohl auch herum. Auf Loyalität dieses Ministers aus der eigenen Fraktion kann Kiesinger, außer in Wahlzeiten, sowenig zählen wie seinerzeit Ludwig Erhard auf die Loyalität des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Strauß.

Der sensible Schwabe spürt bereits den Zugriff des robusten Bayern. Im Kreise seiner Gefolgsleute klagt er ganz ungescheut und bittet um Unterstützung gegen seinen Minister.

Kiesinger vor dem Bundesvorstand der CDU Mitte Januar, auf der ersten Sitzung der Unionsvormänner im Wahljahr 1969, über seinen Duz-Feind: „Landauf, landab läßt sich der Strauß als starker Mann verkaufen. Überall wird der Eindruck erweckt, der jetzige Bundeskanzler sei entscheidungsschwach und müsse nur noch die Wahl gewinnen, aber dann werde man sehen, ob nicht der starke Mann Strauß kommen müßte. Und Strauß tut nichts dagegen, um das zu unterbinden.“

Ungerührt von des Kanzlers Klage, spottete Strauß im Kreis der CSU-Vorstandsherren über Kiesinger: „Ein schwankendes Rohr im Winde.“ Wie er denn auch den zweiten Rivalen Barzel nicht schont („Gewäsch“). Die „Gesichtspunkte eines Deutschen“, Barzels Neckermann-Katalog über politische Fragen, nennt er „Sommersprossen des Herrn Barzel“.

Selbst der Spott über die Tribunen-Allüren des unheimlichen Ministers gerät Kiesinger nur noch gequält; die Furcht schlägt durch. Der Bundeskanzler, als ihm in Berlin zu Beginn der Bundesversammlung die gerade noch rechtzeitige Ankunft von Franz-Josef Strauß gemeldet wurde: „Der schwebt ein wie ein Adler.“

Alpen-Adler Strauß macht seine Beute durch Schreckmanöver mürbe. Strauß: „Erhard war schon schlecht als Kanzler, doch Erhard war apolitisch, und von ihm war nichts anderes zu erwarten. Daß aber Kiesinger, ein Mann mit politischem Fingerspitzengefühl, so versagt, ist eine Katastrophe.“ Schon längst beschränkt sich die Probe zwischen Kanzler und Kanzlerschreck nicht mehr auf christliche Fraktions-Ohren.

Am ovalen Ratstisch des Kabinetts ging der CSU-Boß SPD-Minister mit der Frage an: „Hat einer der Herren zwei Nägel und einen Hammer dabei?“ Und ins erstaunte Schweigen hinein grinste er in Breitwand: „Ich hab' nämlich heute meine Hängematte mitgebracht.“

Strauß weiß, daß er mit seiner Kritik an Kiesingers feuilletonistischem Kabinettsstil die Zustimmung von Unionspolitikern und Sozialdemokraten gleichermaßen findet (Brandt: „Die Zügigkeit der Regierungsarbeit läßt manches zu wünschen übrig; manches bleibt zu lange liegen“). Aber auch Erhard war ursprünglich nicht so schlecht, wie er unter dem Streß, von den beiden ungleichen Zwillingen Adenauer und Strauß gejagt zu werden, gedieh: auf Null.

Wie Strauß dem Kollegen Schiller in der Aufwertungsfrage erst eine Aufgabe gestellt, dann die von Schiller gedanklich bewerkstelligte Lösung selbst mit Hilfe des Bundeskanzlers zunichte gemacht hat, so stellt er auch Kiesinger ständig auf die Probe.

Auf sachliche Zusammenarbeit ist dieser von seinem Naturell her wie kein anderer angewiesen. Als christlicher Kanzler kann er den Eklat mit einem christlichen Parteivorsitzenden schlechter riskieren als der Finanzminister. So gelingt es Strauß mit Hilfe des Sperrvertrages, den Kanzler noch unentschlossener erscheinen zu lassen, als der ohnehin schon Ist. Ob Strauß selbst den Vertrag unterzeichnen würde, wenn er als Kanzler die Richtlinien der Politik zu bestimmen hätte, kann er getrost unerörtert lassen; er ist es ja noch nicht.

Der Einmarsch der Sowjets in Prag brachte die Gelegenheit, Kiesinger ein weiteres Stück abzuwetzen. Strauß will damals, am 21. August, so erzählt er, im Kabinett provokativ erklärt haben: „Ich schlage vor, wir unterschreiben jetzt den Atomsperrvertrag. Wer ist heute eigentlich dafür?“ Strauß zum SPIEGEL: „Man wirft mir vor, ich denke undifferenziert. Der 21. August war doch dann eigentlich ein günstiger Zeitpunkt. Nach dem Prager Desaster hatte die Kremlführer das große Wehklagen gepackt. Sie hatten keine Freunde mehr. Da hätte Bonn unterschreiben müssen, und Herr Kossygin hätte einen kleinen Lichtpunkt am Horizont gesehen: Wenigstens die Deutschen lassen uns nicht im Stich.“

„Klobige Undifferenziertheit“ hatte Fritz Sänger von der SPD dem Kollegen Strauß vorgeworfen. Die Kehrseite differenzierten Denkens bekamen die Vorstandsherren der CSU in Bad Reichenhall zu sehen. Kiesinger, als Gast geladen, sagte arglos, man könne den Russen nahezu dankbar sein für ihren Prager Einmarsch, denn „auf diese Weise haben sie uns die Entscheidung über den Atomsperrvertrag vorläufig abgenommen“. Es war eine mildere Fassung jener Genugtuung, die manche Christen angesichts der blutigen Intervention in Ungarn 1956 erfaßt hatte.

Kiesinger sprach damit aus, was alle CDU-Führer von Barzel bis Schröder dachten, was im übrigen aber auch nur auf der Hand lag. Strauß aber tat so, als habe der Kanzler ein Sakrileg begangen: Scheinbar wütend wiederholte er in Reichenhall nach Kiesingers Abreise immer wieder den Kanzlersatz.

Strauß hatte die ideale Kombination gefunden: Kiesingers Trachten, unbequeme Entscheidungen aufzuschieben, exemplifiziert am Atomsperrvertrag. Er las aus Kiesingers Worten heraus, daß die deutsche Unterschrift unter diesem „Schanddiktat“ (Strauß) aufgeschoben, aber nicht aufgehoben war.

In scheinbar blindem Zorn entwickelte Strauß am Abend des 16. September 1968 in Bad Reichenhall vor den CSU-Vormännern einen Drei-Punkte-Plan, bis zur offenen Kampfansage an Kiesingers CDU. Falls Bonn dem Sperrvertrag beitrete, drohte Strauß

‣ Rückzug der CSU-Minister aus dem Bundeskabinett,

‣ die Auflösung der Fraktionsgemeinschaft von CSU und CDU in Bonn und

‣ eine Gründung der CSU auf Bundesebene an.

Es war, wie 1963/64 unter Erhard, eine Schein-Kontroverse: Der Sperrvertrag, wie früher die deutsch-französische Spezial-Union, sollte den Kanzler und den Außenminister als Marionetten der Angelsachsen in Erscheinung treten lassen.

Erstmals seit seinem Sturz im Jahre 1962 übernahm Strauß wieder die Rolle des einzigen Wahrers nationaler deutscher Interessen. Gestärkt fühlte er sich durch Ergebenheitsadressen von CDU-Organisationen, die ihm eine bundesweite CSU nahelegten. Natürlich weiß Strauß, daß ein Überschreiten der bayrischen Grenzen aus vielerlei Gründen nicht ratsam ist. Unter anderem könnte ein Konkurrent der CDU jeden Gedanken an die Kanzlerschaft eines CSU-Mannes fahren lassen. Aber es geht hier nicht um ein ernsthaftes Projekt, sondern um die Beunruhigung des Kanzlers. In den Köpfen der Biertrinker Bad Reichenhalls gedieh der Gedanke schon bis zu der Erwägung, ob es der CSU finanziell möglich wäre, einen Wahlkampf auf Bundesebene zu führen. Die Ausgaben wurden mit rund 60 Millionen Mark veranschlagt. Strauß versicherte, daran sollte das Vorhaben nicht scheitern: „Das ist kein Problem, Geld spielt keine Rolle.“

Strauß jetzt, da der Wahlkampf begonnen hat: Reichenhall sei „heute gegenstandslos“. Man habe sich für den Fall besprechen müssen, daß die CDU ihre politischen Überzeugungen ändere, nicht nur in Sachen Sperrvertrag, sondern auch in der Mitbestimmungsfrage.

Die Große Koalition war zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz zwei Jahre alt. Genau 21 Monate zuvor war die CSU es gewesen, die Kiesinger auf den Bonner Kanzlei-stuhl setzte. Die Entscheidung der Bayern für den damaligen Regierungschef von Baden-Württemberg hatte den Ausschlag gegeben, hatte die anderen Kanzleramts-Anwärter, Gerstenma...