eBook - ePub

Die DDR - Leben im sozialistischen Deutschland

Ein SPIEGEL E-Book Geschichte

- 200 pages

- English

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

eBook - ePub

About this book

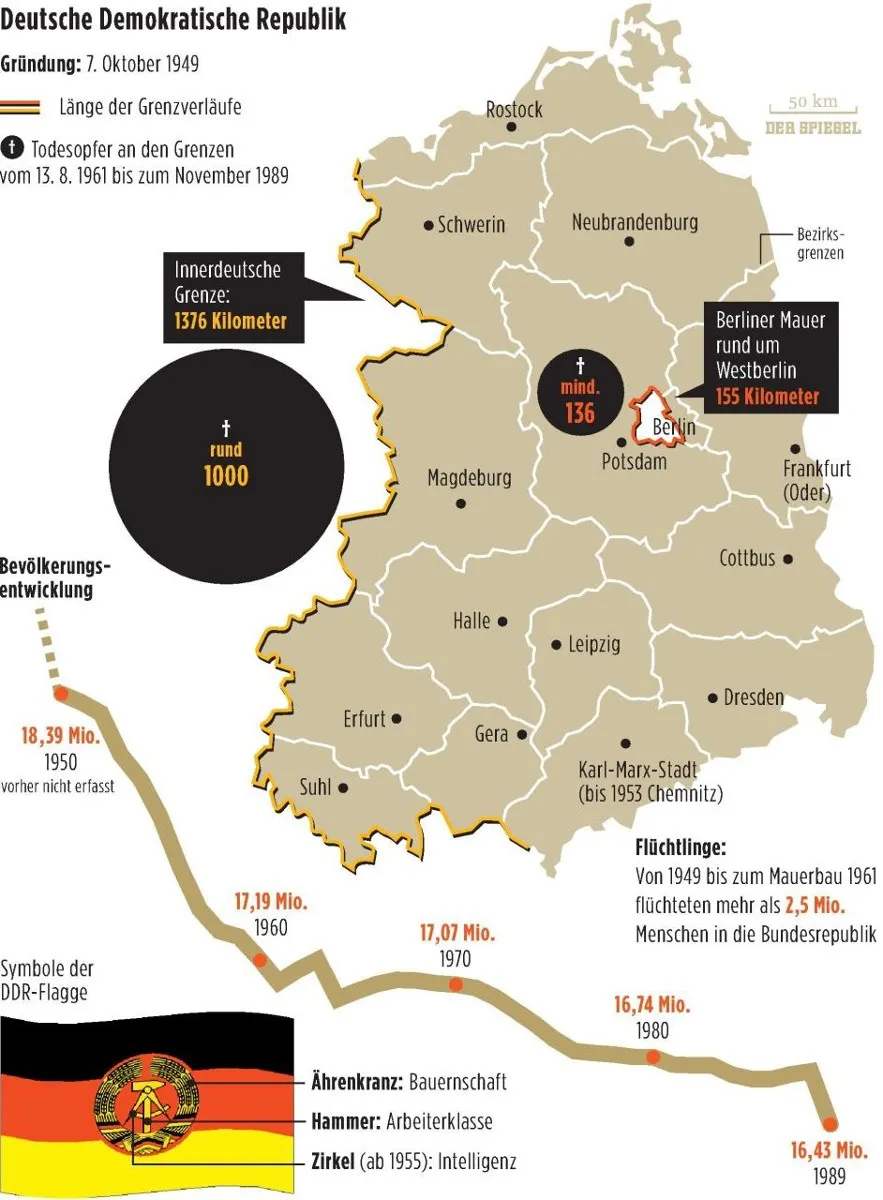

Die DDR war ein Kind des Kalten Krieges und hatte schlechtere Startbedingungen als die Bundesrepublik. Trotzdem sah es eine Weile so aus, als könnte es ihr gelingen, einen eigenen Weg zu gehen. Sie wurde als Uno-Mitglied anerkannt, feierte Triumphe im Sport, und sogar die Weltbank führte sie auf Platz zehn der stärksten Industrienationen. Die Menschen in Ostdeutschland hatten ihre Helden, ihre Träume und Erfolge, aber sie wollten mehr: mehr Freiheit und einen höheren Lebensstandard. Und schließlich wählten sie 1990 die schnelle Vereinigung mit dem Westen. Dieses E-Book handelt von den Jahrzehnten davor, von den Leistungen und Lügen des DDR-Systems, vom Alltag im sozialistischen Deutschland.

Frequently asked questions

Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.

No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.

Perlego offers two plans: Essential and Complete

- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.

- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.

We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.

Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.

Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Yes, you can access Die DDR - Leben im sozialistischen Deutschland by Uwe Klußmann in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in History & German History. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Kapitel I • Auferstanden aus Ruinen

Hungern, hamstern, hoffen

Während die Menschen in der Sowjetischen Besatzungszone mit den Härten ihres Alltags rangen, organisierte eine kleine Gruppe von Kommunisten die Machtübernahme. So entstand die DDR. Von Nils Klawitter

Es ist Ende April 1945, als der Frühling nach Vorpommern kommt. Und die Angst. Der Krieg ist verloren, die Wehrmacht ist nach Westen geflohen und hat die Brücken hinter sich gesprengt. Auch die über die Peene.

Jenseits des Flusses bei Demmin ist die Rote Armee zum Stehen gekommen. Je lauter das Dröhnen der Panzer wird, desto mehr schleicht sich die Furcht nach Demmin. Die Panik. Durch die Sprengungen sind die Menschen der Stadt quasi auf einer Halbinsel eingeschlossen. Viele sehen keinen Ausweg mehr und beschließen, diese Welt zu verlassen. „Kind, versprich mir, dass du dich erschießt“ heißt das Buch über den Massenselbstmord in Demmin, das der Historiker Florian Huber gerade veröffentlicht hat. Es schildert die Tage vom 30. April bis zum 3. Mai 1945, als in Demmin eine Selbstmordepidemie grassiert. Als viele Demminer in Scharen ins Wasser gehen, sich erschießen oder Zyankali-Kapseln schlucken. Als sie erst ihren Kindern und dann sich selbst das Hanfseil um den Hals legen.

Zwischen 700 und 2000 Menschen kommen so ums Leben, in einer Stadt von 15 000 Einwohnern.

Die Angst der Deutschen vor den Besatzern nimmt zwar selten solche dramatischen Formen an wie im politisch braunen Demmin. Gerade in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) jedoch ist sie allgegenwärtig. Sie bestimmt den Alltag wie der Wettlauf um Unterkunft, Nahrungsmittel und Kleidung.

Wie wenig Nachsicht von den neuen Herren zu erwarten ist, wird schnell klar: Bereits im Januar 1945 hat Stalins Marschall Georgij Schukow, der wenig später Chef der sowjetischen Militäradministration SMAD wird, den Deutschen gedroht: „Wehe dem Land der Mörder. Wir werden uns grausam rächen für alles.“

Als seine Soldaten dann merken, dass es vielen Deutschen – den Nutznießern der Ausplünderungspolitik der Nazis – trotz der Niederlage besser geht als ihnen selbst, fallen oft alle Hemmungen. Ihre Beutezüge richten sich auch gegen Menschen: Allein von den etwa 1,4 Millionen Frauen, die im Frühjahr 1945 in Berlin leben, werden etwa 100 000 Opfer von Vergewaltigungen.

Günter Benser, damals 14 Jahre alt und später Historiker in der DDR, erlebt das Kriegsende im sächsischen Heidenau. Für ihn ist es eine Mischung aus Bangen und Hoffen – und auch ein Abenteuer.

Der 8. Mai ist ein sonniger Tag, gegen Mittag rückt die Rote Armee ein. „Über Nacht waren schon die Panzer der Stoßtruppen durch die Stadt Richtung Prag gerollt, wo sich noch SS-Einheiten verschanzten. Wenn die Panzer der Russen zum Stehen kamen, zitterten alle“, erzählt der heute 84-Jährige.

Ihm wären zwar „die Amis lieber gewesen“, doch die Scheu vor den Soldaten weicht bei ihm relativ rasch. Als Rotarmisten die Läden leer räumen, hängen sich viele Einwohner des Ortes einfach hintendran. Benser erbeutet eine Kiste Sunlight-Seife, ein Paket Salz und einen Sack Zucker. Vor allem das Salz ist Gold wert. Er kann es bei Bauern, die darin ihre illegal geschlachteten Schweine konservieren, gegen Lebensmittel tauschen.

Bei vielen Menschen herrscht Versorgungspanik: Zehntausende Waisen und Soldatenwitwen hat der Krieg in der SBZ hinterlassen. Verschleppte Zwangsarbeiter und Flüchtlinge aus den ehemals deutschen Ostgebieten irren durchs Land. Der tägliche Existenzkampf schwächt die Menschen und begünstigt den Ausbruch von Infektionskrankheiten: 63 neue Typhus-Fälle und 151 Menschen mit Diphtherie registrieren die Leipziger Gesundheitsbehörden 1945 pro Woche. Oft sterben Menschen, weil sie ungenießbares Pferdefleisch essen.

Auch Hans Watzek, damals 12 Jahre alt, zieht im Juli 1945 durch die Ruinenlandschaften. Mit der Familie hat er sein böhmisches Dorf verlassen müssen, nun bugsiert er auf einem Handwagen Kleidung, Brot und Konserven durch die zerstörten Städte. Die knapp 30 Kilometer von Zittau nach Löbau ins Zwischenlager müssen sie zu Fuß gehen. In Löbau schlafen sie in Baracken ehemaliger Zwangsarbeiter. „Da machten sich die Läuse über uns her“, erzählt Watzek, der es später zum DDR-Landwirtschaftsminister brachte.

Die Odyssee der Familie endet in Könnern an der Saale. Dort wird ein enteignetes Landgut aufgeteilt. Die Eigentümer sind in den Westen geflohen. In dieser Zeit stürmen Agitatoren und mit Dreschflegeln bewaffnete Landarbeiter viele der ostelbischen Herrenhäuser und verjagen deren Besitzer.

Watzeks Vater wird einer von über 210 000 sogenannten Neubauern. Die von den Sowjets verfügte Bodenreform im September 1945 findet breite Zustimmung, sogar unter Bürgerlichen. „Eine Kommission teilte das Land in Parzellen auf“, erinnert sich Watzek. „Wir bekamen fünf Hektar Land, zwei Kühe, eine Färse, zwei Schweine und ein Pferd.“ Die erste Wohnung der Watzeks ist der Salon der Gutsbesitzer im Parterre des Herrenhauses – etwa 40 Quadratmeter für fünf Personen. Mehr, als viele andere haben.

Die ökonomischen Folgen des Klassenkampfs auf dem Dorf sind jedoch desaströs. Die Kleinparzellen der Neubauern mit einer Durchschnittsgröße von acht Hektar erweisen sich als kaum überlebensfähig. Maschinen fehlen, viele Landwirte erreichen kaum ihr Abgabesoll. Bis 1952 geben rund 60 000 Neusiedler wieder auf. Das Ziel, Erträge wie in der Vorkriegszeit zu erwirtschaften, erreicht die SBZ nicht annährend.

In Berlin kümmert sich seit Kriegsende eine aus Moskau entsandte Gruppe von zehn handverlesenen Berufsrevolutionären darum, die Deutschen für den Sozialismus zu gewinnen. Ein Tischler aus Leipzig führt die Gruppe an: Walter Ulbricht. Der 51-Jährige betritt nach zwölf Jahren Emigration wieder deutschen Boden. In Moskau gehörte er zur „Selbstreinigungskommission“ der deutschen Kommunisten, die politische Genossen gnadenlos denunzierte und Stalins Verfolgern preisgab. Auch Susanne Leonhard gerät in deren Fänge, eine Kommunistin, die vor den Nazis nach Moskau geflohen ist. Als ihr 24-jähriger Sohn Wolfgang am 30. April mit der „Gruppe Ulbricht“ nach Deutschland kommt, sitzt sie in einem Lager in Sibirien.

Wolfgang Leonhard, der später schreiben wird, er sei in diesen Tagen „froh wie nie zuvor“ gewesen, scheint ideologisch gefestigt. Wenige Jahre später jedoch bricht er mit dem System, setzt sich in den Westen ab und schreibt seinen Erlebnisbericht: „Die Revolution entlässt ihre Kinder“. Für Ulbricht dagegen ist die Unterwerfung unter Stalins Terror der Weg zur Macht. „Ganz Deutschland“, fordert der Moskauer Diktator, „muss unser werden, das heißt sowjetisch, kommunistisch.“ Offen gesagt werden soll das natürlich nicht. Der Kreml-Chef fordert von den Deutschen, sich zu „maskieren“ und im „Zickzack“ vorzugehen. Ulbricht hat verstanden: „Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.“

Seine Partei, die KPD, bekennt sich mit Stalins Segen zunächst zu einer „parlamentarisch-demokratischen Republik mit allen demokratischen Freiheiten und Rechten für das Volk“. Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen sei „falsch“. Den Sozialdemokraten und sogar den Bürgerlichen reicht man die Hand. Es soll nach Pluralismus aussehen.

Volksentscheide und damals noch halbwegs demokratische Wahlen liefern die Legitimation für den Umbau der Gesellschaft: Schlüsselindustrien werden verstaatlicht, Großgrundbesitzer enteignet – damals auch in den Westzonen verbreitete Forderungen. Viele begrüßen den sozialen Wandel. Forciert wird er von der im April 1946 durch Verschmelzung von SPD und KPD gegründeten Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED).

Dem Abstieg des Großbürgertums steht die Erfahrung massenhaften Aufstiegs gegenüber: Neben den Neubauern lösen Zehntausende Neulehrer und Neurichter die alte, von NSDAP-Mitgliedern dominierte Beamtengarde ab. Als gesellschaftlicher Kitt dient ein bekenntnishafter Antifaschismus, „eine Art Ersatzpatriotismus“, wie es der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk formuliert.

In Berlin pendelt die Gruppe Ulbricht zwischen Siegern und Besiegten. Ein Funktionär überredet den Chirurgen Ferdinand Sauerbruch, die Gesundheitsbehörde zu leiten. Ulbricht gewinnt sogar Heinz Rühmann zeitweilig zur Mitarbeit – und entdeckt eine im „Dritten Reich“ völlig verborgene Seite des Schauspielers: Rühmann, so Ulbricht, sei „sowjetfreundlich gesinnt“.

Trotz der Kriegsverwüstungen kehrt in die Stadt mit zweieinhalb Millionen Einwohnern erstaunlich schnell Normalität ein: Schon Mitte Mai 1945 sendet der Rundfunk wieder, erste U- und Straßenbahnen nehmen den Betrieb auf. Lebensmittelkarten werden gedruckt, Essen wird verteilt.

Dennoch bleibt die Versorgung das größte Problem. Nur 44 Prozent der Vorkriegsernten fahren die SBZ-Bauern ein. Mindestens 2000 Kalorien sind laut Ernährungswissenschaftlern täglich nötig, um Hungererscheinungen zu vermeiden. Die Rationen in der SBZ liegen weit darunter: Der Sollwert für Arbeiter beträgt 1743 Kalorien, „Sonstigen“ – das sind Alte, Kranke, Hausfrauen und Flüchtlinge – stehen nicht mal 1200 Kalorien zu. In den mageren Sommermonaten des Jahres 1946, schreibt Rainer Gries in seinem Buch „Die Rationen-Gesellschaft“, liegen die Werte sogar „gefährlich“ unter der Marke, teils nur bei 738 Kalorien.

Es hapert auch an der Qualität der Produkte, die es für die Lebensmittelkarten gibt. Der Kreis Osthavelland lässt im August 1947 eine größere Zahl von Broten untersuchen: 73 Prozent sind ungenießbar oder mangelhaft. Teils ist das Brotmehl mit Futtergetreide oder Eichelmehl gestreckt, viel zu viel Wasser wird zugesetzt.

Wegen Kartoffelengpässen bieten Leipziger Händler in Salz und Essig eingelegtes Gemüse an – zu überteuerten Preisen. In der „Leipziger Volkszeitung“, dem örtlichen SED-Blatt, beklagt sich ein Arbeiter, er habe für zehn Pfund eingelegtes Gemüse 10,30 Reichsmark zahlen sollen, obwohl sein Wochenlohn gerade mal 40 Reichsmark betrage.

Der Wettlauf um die politische Gunst der Deutschen trägt stellenweise zur Linderung der Not bei: So kommen bereits im Herbst 1946 etwa 70 000 Leipziger Kinder in den Genuss der Schulspeisung. Die Versorgung der Kinder gilt in den Besatzungszonen als Prestigefrage. Dauernd wägen die Menschen ab: Welche Zone, welche Stadt wird besser versorgt? Warum bekommt der Nachbar eine höhere Essenszulage? Es herrscht eine vom Versorgungsdruck geprägte Neid- und Vergleichsmentalität, so der Historiker Gries.

Die Menschen hamstern, kompensieren, tauschen – und stoppeln.

Günter Benser führt damals Tagebuch. Am 4. Oktober 1948 nimmt der 17-jährige Lehrling Urlaub – zum „Kartoffelstoppeln“, der Ernte nach der Ernte: „Endlose Kolonnen ziehen von Feld zu Feld. Wenn es so weit ist, dass ein Feld für die kaum noch zurückzuhaltenden Massen freigegeben wird, dann stürmen sie los. Da hackt die Großmutter neben dem Enkel, der Lehrer neben dem Schüler, der Arbeiter neben der Hausfrau. – Warum? Um nicht noch einmal das Gespenst Hunger in dem Ausmaße über sich ergehen lassen zu müssen, wie das im letzten Frühjahr der Fall war.“

Fritz Selbmann, aus dem KZ entkommener Kommunist und erster Industrieminister der DDR, erinnerte sich später an den städtischen Drang aufs Dorf: „Die letzten Ersparnisse wurden aufgegessen, noch vorhandene Textilien, Bettwäsche und Teppiche vor allem, wurden aufs Dorf gebracht und gegen Lebensmittel eingetauscht, die im Rucksack in die Stadt geschleppt wurden. Überhaupt beherrschte der Schwarzhandel weite Teile des Wirtschaftslebens.“

In der Mangelwirtschaft haben Millionen zudem das Gefühl, als ziehe ihnen jemand den Boden unter den Füßen weg: Ein Drittel des industriellen Inventars Ostdeutschlands wird vor ihren Augen abtransportiert, darunter das BMW-Werk in Thüringen. Die Volkswirtschaft der SBZ wird zum Torso.

12 000 Kilometer Schienen und viele Lokomotiven landen in der UdSSR, Strecken werden für Jahrzehnte eingleisig. Am Grenzbahnhof Brest stauen sich Züge mit demontierten Anlagen zeitweilig auf hundert Kilometer Länge.

Rund ein Viertel aller produzierten Güter geht bis Anfang der Fünfzigerjahre als Reparation in die UdSSR. Hinzu kommen „intellektuelle Reparationen“, wie Dietrich Staritz in seinem Buch „Die Gründung der DDR“ beschreibt: Zwischen 1945 und 1948 werden 2500 bis 5000 Wissenschaftler und Facharbeiter von den Besatzern zwangsverpflichtet. Sie werden in deren Verwaltung oder in sowjetischen Aktiengesellschaften eingesetzt. Auf 16,8 Milliarden DDR-Mark summiert sich bis 1953 allein der Unterhalt der sowjetischen Truppen. Während die Leistungen an die Besatzer im Jahr 1946 fast 50 Prozent des SBZ-Bruttosozialprodukts ausmachen, beträgt diese Bürde in den Westzonen gerade mal 14,6 Prozent. Derart ungünstige Startbedingungen sind nicht aufzuholen.

Vielen Ostdeutsche schlägt auch die hohe Zahl der Festnahmen auf das Gemüt. Die Furcht der Besatzer vor Nazigruppen im Untergrund („Werwölfe“) ist so stark, dass Tausende sowjetische Geheimpolizisten zur „Säuberung des Hinterlandes“ abgestellt werden. Zwischen 1945 und 1950 verschwinden knapp 160 000 Deutsche in sowjetischen Straflagern, die meisten ohne Verurteilung. Über 40 000 sterben.

Im Dezember 1947 schickt der SED-Vorsitzende Wilhelm Pieck als „loyaler Genosse“ einen Brief an das Zentralkomitee der KPdSU. Er beklagt, dass viele der angeblichen Werwölfe unschuldige junge Leute seien, manche sogar Söhne und Töchter von SED-Mitgliedern, die nach haltlosen Denunziationen verschwunden seien. Fast flehend fragt Pieck: „Wann wird man in einem ordentlichen Verfahren unter diesen Jungen die Unschuldigen ermitteln und ihnen Gelegenheit geben, sich mit ihren Angehörigen in Verbindung zu setzen und in ihre Heimat zurückzukehren?“

Hilfe von der SED scheinen viele Ostdeutsche nicht mehr zu erwarten; sie gilt als „Russenpartei“. Deklamatorisch widmet sie sich dem „Kampf um die Einheit Deutschlands“. Eine „Volkskongressbewegung“ soll die Menschen für den nationalen Zusammenschluss mobilisieren. Die SED-Chefs Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl agitieren neben Ulbricht dafür auch in den Westzonen. „Deutsche an einen Tisch“ heißt das Motto noch Anfang der Fünfzigerjahre. Praktisch flankiert die gesamtdeutsche Propaganda nur die Gründung eines ostdeutschen Staates am 7. Oktober 1949 unter dem Namen Deutsche Demokratische Republik, knapp fünf Monate nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Westen.

Noch Mitte der Fünfzigerjahre fährt Günter Benser, damals für die Freie Deutsche Jugend (FDJ), mit Kommilitonen in die Bundesrepublik, um für die gesamtdeutsche Sache zu werben. „Doch davor hatten die meisten drüben schon Angst“, so Benser. Dem damaligen Geschichtsstudenten kommt der Aufzug seiner Jugendtruppe schon bald übertrieben vor: „Blauhemden, Fackel- und Fanfarenzüge, so was wollten wir ja gerade hinter uns lassen. Aber wir wurden dann quasi zur Kampfreserve der Partei.“

Ein glaubwürdiger Anwalt für die Einheit ist die SED in den Augen vieler schon seit 1946 nicht mehr. Es ist das Jahr der Wahlen, der Lackmustest für die junge Partei. Fünf Landesparlamente und die Stadtverordneten für Groß-Berlin werden gewählt. In den fünf Ländern der Sowjetzone wird die SED im Oktober zwar die stärkste Partei, das bürgerliche Lager aus CDU und Liberal-Demokratischer Partei (LDP) erweist sich abe...

Table of contents

- Die DDR - Leben im sozialistischen Deutschland

- Die DDR - Leben im sozialistischen Deutschland

- Kapitel I

- Kapitel II

- Kapitel III

- Kapitel IV

- Anhang