eBook - ePub

Weltliteratur im SPIEGEL - Band 1: Schriftstellerporträts der Nachkriegsjahre

Ein SPIEGEL E-Book

- 490 pages

- English

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

eBook - ePub

Weltliteratur im SPIEGEL - Band 1: Schriftstellerporträts der Nachkriegsjahre

Ein SPIEGEL E-Book

About this book

Weltliteratur im SPIEGELBand I: Schriftstellerporträts aus dem SPIEGEL der Jahre 1949 bis 1959, ausgewählt und eingeleitet von Martin Doerry. Mit Beiträgen über Ernest Hemingway, Ernst Jünger, Bertolt Brecht, Erich Maria Remarque, Arthur Koestler, Max Frisch, William Faulkner, Ingeborg Bachmann, Thomas Mann, Carl Zuckmayer, Rainer Maria Rilke, Agatha Christie, Jean-Paul Sartre, Ezra Pound, Hermann Hesse, Boris Pasternak, Arno Schmidt und Friedrich Dürrenmatt.

Frequently asked questions

Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.

No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.

Perlego offers two plans: Essential and Complete

- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.

- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.

We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.

Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.

Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Yes, you can access Weltliteratur im SPIEGEL - Band 1: Schriftstellerporträts der Nachkriegsjahre by Martin Doerry in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Literature & Literary Biographies. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Vorwort

Weltliteratur im SPIEGEL

Von Bertolt Brecht bis Thomas Mann: Schriftstellerporträts der Nachkriegsjahre

Der SPIEGEL der 40er und 50er Jahre war ein Magazin der Köpfe: Woche für Woche landete das Foto einer prominenten Person auf dem Cover, meist waren es Politiker, aber schon bald mischten sich auch Künstler und vor allem Schriftsteller unter die Titelhelden. SPIEGEL-Herausgeber Rudolf Augstein (1923 - 2002) hatte selber literarische Ambitionen, er schrieb nicht nur Kommentare und Titelgeschichten, sondern Gedichte und ein Theaterstück - das allerdings 1947 mit nur mäßigem Erfolg aufgeführt wurde. Seiner Begeisterung für die Literatur tat das keinen Abbruch. Im Gegenteil: Mindestens zwei oder drei namhafte Autoren schmückten Jahr für Jahr den SPIEGEL. Und wer die hier versammelte Auswahl von Schriftsteller-Porträts betrachtet, wird einräumen müssen, dass der Autodidakt Augstein - er hatte nie studiert - ziemlich treffsicher jene Dichter auf den Titel hob, deren Bedeutung bis in die Gegenwart hinein unumstritten ist. Ob es Geschichten waren über Ernest Hemingway, Ernst Jünger oder Agatha Christie: Sie alle waren schon damals moderne Klassiker - und sind es noch heute.

Ein SPIEGEL-Heft kostete 1954, vor 60 Jahren, genau eine Mark. Und dafür wurde eine Menge geboten: nicht nur Politik und Wirtschaft, sondern auch das Neueste aus dem Feuilleton. Augsteins junge Mannschaft - Redakteurinnen spielten damals noch keine Rolle - verfolgte dabei einen durchaus enzyklopädischen Anspruch. Eine Titelgeschichte über Friedrich Dürrenmatt oder Erich Maria Remarque füllte gerne mal zehn dichtbedruckte Seiten. Selbst Literaturwissenschaftler dürften hier noch manches gelernt haben. Der Stil im übrigen war eher sachlich, manchmal sogar wissenschaftlich, also nicht so kalauernd und frotzelnd wie manch andere SPIEGEL-Geschichte. Die SPIEGEL-Dramaturgie wurde freilich stets befolgt: ein möglichst szenischer Einstieg, dann These und Rückblende, und schließlich die gründliche Ausarbeitung bis in die Gegenwart hinein. Die verantwortlichen Redakteure blieben stets anonym, der SPIEGEL selbst war der Absender, seine ganze Autorität sollte hier wirken. Man spürt Augsteins Bemühen, den großen Autoren auf Augenhöhe zu begegnen. Und man liest diese Geschichten noch heute gern, sie klingen erstaunlich frisch und lebendig wie am Tag ihres Erscheinens.

Die SPIEGEL-Leserschaft war allerdings deutlich kleiner als heute. Erst 1959 erreichte der SPIEGEL eine Verkaufsauflage von über 300 000 Exemplaren (heute sind es etwa 900 000), man produzierte ein Magazin für eine eher intellektuelle Kundschaft. Und die durfte nicht enttäuscht werden.

Dieses Milieu war innovativer als die übrige deutsche Gesellschaft der 50er Jahre, man wollte Modernität und Fortschritt. Und viele Autoren entsprachen mit ihren literarischen Werken genau diesem Anspruch: Die Texte von Max Frisch etwa oder die Sprachschöpfungen des genialen Arno Schmidt zeugten von dem verbreiteten Wunsch, die bestehenden Autoritäten in Frage zu stellen.

Die Dichter-Titel waren entsprechend politisch angelegt. Hermann Hesse etwa wurde wegen seiner Weltflucht mit sanftem Spott bedacht, Thomas Mann hingegen, der große Intellektuelle und - zumindest in der zweiten Hälfte seines Lebens - politische Kopf erfuhr großen Respekt. Die SPIEGEL-Redakteure analysierten Bertolt Brechts Rolle in der frühen DDR ebenso wie Arthur Koestlers Auseinandersetzung mit dem Stalinismus.

Wie im politischen Teil des Heftes so wurde auch im Feuilleton der Kommunismus als Gegenwelt des amerikanischen Imperiums zum zentralen Thema der Berichterstattung. 1958, nach der Verleihung des Nobelpreises an den in Moskau in Ungnade gefallenen Schriftsteller Boris Pasternak, würdigte das Magazin ausführlich die „demonstrative Geste des Stockholmer Komitees gegen totalitäre Staaten“, mit scharfer Kritik an den Hardlinern in der Sowjetunion. Und doch verzichteten die Autoren der Pasternak-Titelgeschichte klug auf jeden blinden Antikommunismus; sie erinnerten ihre deutschen Leser vielmehr daran, dass es kaum 20 Jahre her sei, dass das Nobelpreiskomitee auch einen deutschen Oppositionellen, den Kritiker des NS-Regimes Carl von Ossietzky, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet hatte.

Mit ihren literarischen Titelgeschichten waren die SPIEGEL-Redakteure auf der Höhe der Zeit, ihr kritisches Urteil hat noch heute, mehr als ein halbes Jahrhundert später, Bestand.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Martin Doerry

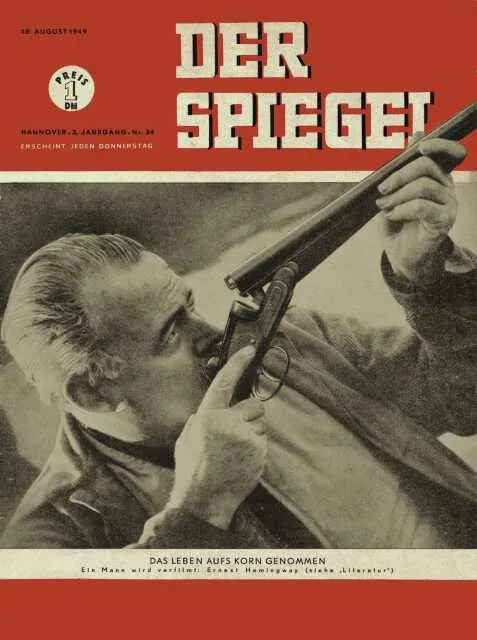

SPIEGEL 34/1949

ERNEST HEMINGWAY

Dichter im weißen Wachtturm

Zuerst leben, dann schreiben

Ein lebendiger Mensch wird verfilmt. Ein Mann, mit sehr muskulösen Beinen auf der Erde wandelnd, wird Hauptgestalt eines Spielfilms, sein Leben zum Drehbuch. Der Mann ist Ernest Hemingway, Amerikas Schriftsteller, über den in der Welt nicht viel weniger geschrieben wird, als er selbst geschrieben hat.

Charles Bickford, der Pfarrer Peyramale im Film „Das Lied von Bernadette“, ist dabei, Hemingways Lebensgeschichte ins Drehbuch zu schreiben. In dem Film will Mr. Bickford selbst Ernest Hemingway spielen.

Filmleute stellen Ansprüche an ihre Themen. Hemingways Leben bietet einiges, um sie zufriedenzustellen.

Es begann 1898, am 21. Juli, in Oak Park, Illinois, in der Nähe von Chicago. Clarence Edmond Hemingway, der Vater, war Arzt. Grace Hall Hemingway, die Mutter, war Sängerin gewesen. Die Eltern hatten entsprechende Pläne mit dem Sohn.

Die Mutter wollte einen Musiker aus ihm machen. Ernie mußte Cello lernen und vorspielen, wenn bei Hemingways im großen Musikzimmer Hauskonzert war. In einer solchen Situation entschloß er sich, aus dem mit Stuckornamenten verzierten Elternhause wegzulaufen, und tat es. Er lief noch einige Male weg, zuletzt, als er 15 war.

Der Vater hätte aus dem Sohn, dem zweitältesten seiner sechs Kinder, gern einen Arzt gemacht, den Nachfolger in seiner guten Praxis. Er nahm Ernest Miller - Hemingway gab den Mittelnamen erst 1930 auf - zu Krankenbesuchen mit. Doch Ernie hatte auch zur Medizin keine Lust.

Der Vater hatte mehr Glück, als er den Sohn mit seinen Liebhabereien vertraut machte. Clarence E. Hemingway war ein enragierter Jäger und Angler.

Mit drei Jahren bekam Ernest die erste Angelausrüstung, mit zehn die erste Jagdflinte, und die Leidenschaft fürs Angeln und Jagen hat ihn nie losgelassen. Als er es literarisch und auch finanziell zu etwas gebracht hatte, griff er zur Erholung vom Schreiben immer wieder und manchmal für lange Zeit zu Angel und Gewehr. Er brachte es zu Ansehen auch als Angler und - in Afrika - als Großwildjäger.

Fischart à la Hemingway. Mit seiner Jacht „Pilar“ kreuzte er in den westindischen Gewässern, und die Fische hatten keine leichte Zeit. Er hat, Rekorde brechend, zentnerschwere Marlinge und Thunfische gelandet, nach stundenlangem Kampf mit den Schwergewichtern. Er ist stolz, daß eine Fischart nach ihm benannt ist, und darauf, daß Museen ihm Dankesbriefe schrieben für die seltenen Fische, die er ihnen von seinen karibischen Fahrten schickte.

1935 gewann er in Bimini das Fischfangturnier, was die Einheimischen nicht ohne Mißgunst sahen. Hemingway arrangierte zum Ausgleich Boxkämpfe mit Prämien: er versprach 200 Dollar dem, der es vier Runden lang im Ring mit ihm aushielt. Keiner schaffte es.

Denn Hemingway, 1,83 groß, mit einem Bizeps von 40 cm Umfang, auch sonst mit Muskeln bepackt und mit einer Brust, von der ein Reporter anerkennend schrieb, ihr Anblick lasse die Augen jedes Pelzhändlers übergehen - Hemingway ist auch ein mächtiger Boxer, ein Allround-Sportsmann überhaupt. Als weitere Liebhabereien nennt er selbst noch Schneeschuhlaufen und Trinken.

Hemingway hatte schon während der Schulzeit eine Neigung zur Publizistik: er gab die Schülerzeitung heraus und widmete seine Feder besonders der „News and Gossip“-Rubrik, der Spalte „Neuigkeiten und Klatsch“. Als er die Schule hinter sich gebracht hatte, kam er zu einem Job als Reporter am „Star“ in Kansas City. Er war es nicht lange, da begann der erste Weltkrieg.

Hemingway wollte dabei sein. Aber die Armee nahm ihn nicht. Mit einem seiner Augen war etwas nicht in Ordnung, eine Folge des Boxens. Hemingway meldete sich als Fahrer bei einer vom amerikanischen Roten Kreuz gestifteten Ambulanz und kam an die italienische Front.

Hemingway wollte richtig dabei sein. Er ging im Juli 1918 mit Italienern nach vorn auf Horchposten.

Die Österreicher donnerten schwere Mörsergranaten herüber, ein Volltreffer schlug ein. Hemingway hatte die Beine voller Splitter, und als er einen Kameraden zurückschleppte, fuhren ihm noch Steckschüsse in das Knie und das Fußgelenk.

Das war bei Fossalta di Piave. Hemingway bekam eine künstliche Kniescheibe aus Platin, seinen Abschied und hohe italienische Auszeichnungen. Darunter war die zweithöchste des Hauses Savoyen, mit einer lebenslänglichen Rente.

Zu Hause mußte Hemingway sich erst nach einer Beschäftigung umsehen. Er fand sie in Chicago, als Redakteur bei einer Zeitschrift für das Genossenschaftswesen. In dieser Zeit lernte er Hadley Richardson kennen. Sie wurde 1921 die erste von den nach und nach vier Mistresses Hemingway, die es mittlerweile gibt oder gegeben hat.

Ein Koffer wurde gestohlen. Hemingway wandte sich nach Kanada, wurde Reporter am „Toronto-Star“. Er hatte Erfolge mit seinen Berichten, und so durfte er als Sonderkorrespondent nach dem Nahen Osten, um über den griechischtürkischen Konflikt, und dann nach Lausanne, um über die Schlichtung des Konflikts zu berichten.

Dem Schriftsteller Hemingway widerfuhr damals ein Mißgeschick: seiner Frau wurde der Koffer gestohlen, der Ernests Manuskripte enthielt, seinen ersten Roman, Kurzgeschichten, Gedichte. Möglicherweise war der Dieb enttäuscht, Hemingway jedenfalls mußte literarisch von vorn anfangen.

In den Jahren, die Hemingway dann in Paris lebte, gehörte er zu der Expatriate Group, der amerikanischen Literatenkolonie um die Schriftstellerin Gertrude Stein, die seit 1904 in Paris lebte und 1946 dort gestorben ist. Sie und auch der mit autoritärer Gewalt über die Worte herrschende Lyriker Ezra Pound gaben ihm bedeutende Anregungen.

Er hatte ein kleines Zimmer am Montparnasse, nicht viel mehr als Tisch, Bett und Stuhl darin und nicht immer so viel Geld, um regelmäßig zu essen. Er hätte es besser haben können, Verleger machten ihm freundliche Angebote, aber er wollte unabhängig bleiben.

Mit seinen Erzählungen „In Our Time“ (In unserer Zeit) und dem Roman „The Torrents of Spring“ bereicherte er die literarischen Gespräche so wenig wie sich selbst. Aber dann kam „Fiesta“ heraus, im Original „The Sun Also Rises“ genannt.

Verlorene Generation. Ein paar hundert Leute hatten 1924 „In Our Time“ gekauft, von „The Sun Also Rises“ waren in anderthalb Jahren 25000 Exemplare abgesetzt. Mit diesem Buch, dessen Hauptpersonen vier junge Amerikaner und die Engländerin Brett, dessen Schauplätze Paris und eine Fiesta, eine spanische Stierkampfwoche, sind, wurde Hemingway zum „Sprecher der verlorenen Generation“.

Der Ausdruck „verlorene Generation“ stammte aus dem Kreise um Gertrude Stein. Er meinte die „hervorragenden, jungen und traurigen Männer“, die aus dem Krieg mit zerstörten Illusionen zurückgekommen waren in eine Welt, die stehengeblieben zu sein schien. Diese Generation um 1918 sah in Hemingway ihren Wortführer, und er wurde es noch mehr mit „A Farewell to Arms“*)

Dieser Roman von der italienischen Front 1917, die Hemingway so schmerzhaft genau kennengelernt hat, die Geschichte der Liebe Henrys, des Amerikaners beim Roten Kreuz, und Cathrines, der Krankenschwester aus Schottland, machte Hemingway berühmt. Es wurde auch ein permanenter finanzieller Erfolg.

Das Buch wurde in viele Sprachen übersetzt, wird heute noch überall immer wieder neu gedruckt, wurde verfilmt, von Carl Zuckmayer deutsch dramatisiert und von Max Reinhardt gespielt, mit Käthe Dorsch und Hans Albers.

„Ausdrücke wie geheiligt, glorreich, Opfer und das Wort vergebens haben mich immer in Verlegenheit gebracht“, heißt es in „A Farewell to Arms“. Und: „Abstrakte Ausdrücke wie Ruhm, Ehre, Tapferkeit, heilig, klangen unanständig neben den Namen der Dörfer, den Nummern der Landstraßen, den Flußnamen.“

Es war ein Buch ohne Pathos, ohne sentimentale oder tragische Töne, ohne die optimistischen Farben verschwommener Illusionen. Die Art, Charaktere und Situationen ungeschminkt, Gewalt und Rücksichtslosigkeit, Brutalität und Chaos literarisch unfiltriert und ohne ideologische Schönfärberei darzustellen, hat es mit sich gebracht, daß Hemingway ein Zyniker, ein Sadist, ein Exhibitionist genannt wurde.

Man geht immer in die Falle. Zweifellos ist ein Mann ein Pessimist, von dem leitmotivische Sätze stammen wie: „Man geht immer in die Falle“ oder: „Wenn zwei Menscher sich lieben, kann das niemals gut ausgehen“. Und in dessen Büchern es entsprechend zugeht.

Aber Hemingways Gestalten erschöpfen sich bei allem Pessimismus nicht in Exzessen irgendwelcher Art. Sie suchen den verlorenen Lebenssinn durch ein um so zuchtvolleres Verhalten in einer ganz aussichtslosen konkreten Situation wiederzugewinnen.

Es erweist sich bei Hemingway allerdings immer als ein unmögliches, zum Scheitern verurteiltes Unternehmen. „Dramen jammervollen Strebens und stoischer Ausdauer“ hat man seine Romane genannt.

Der typische Held Hemingways ist der Mensch, der, dem Zufall hilf- und hoffnungslos überantwortet, vor dem Nichts steht und das Risiko dieses Nichts, durch alle Mißerfolge ungebeugt, auf sich nimmt, entschlossen und ohne Augenzwinkern. Er ist Einzelgänger, der stark genug ist, ohne Illusionen zu leben.

In dieser Hinsicht steht Hemingway außerhalb der geistigen Hauptströmungen der Zeit, außerhalb ihrer sozialen und wirtschaftlichen Problematik. Diese Problematik ist für ihn nur Oberfläche, hinter der sich die eigentliche Lebensnot des heutigen, vom Nichts, von der Sinnlosigkeit des Daseins besessenen Menschen verbirgt.

Nicht wie ein Baby. Aber, sagt einer von denen, die Hemingway lieben, der Franzose Edouard Lavergne: Hemingway „jammert nicht wie ein Baby, das sein Bett naß gemacht hat, oder wie ein Philosoph, der unsicher am Rand des Nihilismus schwankt: er lebt.“

„Jeder seiner Romane ist gleichzeitig eine Reportage mit erstaunlich flüssigem und lebendigem Dialog. Hemingway ist eine Naturkraft. Er kann geistreich und erschütternd sein ...“

„Er besitzt die Bewegtheit des Lebens und zugleich göttliche Einfachheit. Seine Kunst ist gleichbedeutend mit seinem Leben, ein Spiegelbild seines Lebens ... Er gehört zu denen, die zuerst leben, dann schreiben.“

Das ist eine europäische Stimme, eine amerikanische ist anders, die Max Eastmans. Allerdings die Stimme eines Mannes, mit dem Hemingway jene erbitterte Feindschaft verbindet, die sich bisweilen einstellt, wenn es mit der Freundschaft vorher nicht geklappt hat.

Eastman nennt Hemingways Hang zur Darstellung kraftvollen, kaltblütigen Mannestums „einen Haufen innerlicher Aufgeblasenheit, die eine große Leere übertönen soll“. Der Romancier-Kollege Sinclair Lewis spricht von „adoleszenter Bewunderung des Abschlachtens“, in die Hemingway immer wieder verfalle. Aber er fügt schnell hinzu: „Wo er mit Themen ringt, die ihm wirklich am Herzen liegen, erreicht er wirkliche Größe.“

„Fast sechzig Prozent aller Kritiker und Literatur-Professoren zählen die Bücher von Ernest zu den besten unserer Zeit“, sagte Grace Hemingway, Ernests Mutter, kürzlich. Sie selbst allerdings hält, wie sie hinzufügte, die Aufsätze, die ihr Ernest als Schüler schrieb, für besser.

Die zweite Mrs. Hemingway. Hemingway schrieb „A Farewell to Arms“ zu Ende, als er 1927 nach Amerika zurückgekehrt war. Er hatte sich von seiner ersten Frau scheiden lassen und Pauline Pfeiffer geheiratet. Er hatte sie in Paris kennengelernt, wo sie Mitarbeiterin der Frauenzeitschrift „Vogue“ war.

Hemingway hatte sein Haus in Key West, Florida, sein erster Sohn wurde geboren, sein Buch von Spanien und Stierkämpfen (Hemingway liebt das eine wie die anderen) erschien: „Death in the Afternoon“ (Tod am Nachmittag), und danach kamen ein Band Kurzgeschichten, ein Buch des Großwildjägers Hemingway (Green Hills of Africa) und der gesellschaftskritische Roman „To Have and Have Not“ heraus.

Dann war wieder vernehmliches Waffengeklirr in der Welt: Bürgerkrieg in Spanien. Hemingway stellte für 40000 Dollar Wechsel aus, kaufte Sanitätswagen für die Republikaner und ging als Korrespondent für die Nort American Newspaper Alliance nach Madrid. Er stand sich mit den militärischen Führern der Republikaner bald gut genug, um sich allenthalben an der Front bewegen zu dürfen.

Die dritte Mrs. Hemingway. Die Ergebnisse waren: Das dreiaktige Schauspiel The Fifth Column (Fünfte Kolonne). Die Bekanntschaft mit der Korrespondent...

Table of contents

- Weltliteratur im SPIEGEL

- Weltliteratur im SPIEGEL