- English

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

eBook - ePub

Figure della leggerezza. Anoressia - Bulimia - Psicanalisi

About this book

L'elaborazione di una teoria e di una clinica psicanalitica dell'anoressia e della bulimia si articola, in questo volume, con un'indagine sulla struttura discorsiva e funzionale della medicina, della psicoterapia e della psicanalisi. Le lacune dell'identità, la trama della psicopatologia, la posizione soggettiva ed etica di chi cura sono punti nodali della ricerca. L'analisi di alcune immagini pittoriche e di tre testi letterari arricchisce il lavoro suggerendo prospettive originali. Il libro, completamente rivisto dall'Autrice, contiene una breve quanto importante "Postilla" scritta appositamente per questa edizione digitale, 23 anni dopo la prima pubblicazione a stampa.

Frequently asked questions

Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.

No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.

Perlego offers two plans: Essential and Complete

- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.

- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.

We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.

Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.

Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Yes, you can access Figure della leggerezza. Anoressia - Bulimia - Psicanalisi by Gabriella Ripa di Meana in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Psychology & Psychoanalysis. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Dai 4 discorsi...

Chiunque può vivere per tre giorni senza pane, ma nessuno può vivere anche un solo giorno senza poesia – parola di Baudelaire. Eppure, nel nostro tempo, si aggira senza pane e senza poesia uno stuolo di anoressiche e bulimiche...

In cerca di chi? E di che cosa?

Questo libro ha a cuore la conservazione del mistero che anima e sottende la patologia di tali soggetti i quali, come dannati di un girone infernale, attraversano il mondo ostentando ora una magrezza livida di avidità, ora una garrula grazia strappata giorno dopo giorno alla cloaca. Avare e prodighe, anoressiche e bulimiche postmoderne sembrano schiacciate dal plumbeo peso dell’abbondanza e dalla dismisura in cui viene annientata ogni loro domanda.

Con questo studio, dunque, lasceremo inevitabilmente intatto il loro mistero, mentre investigheremo l’enigma del loro sintomo e del loro posto nel mondo della parola e del linguaggio. In tale distinzione tra mistero ed enigma risiede, per l’appunto, ciò che orienta l’itinerario logico e psicologico di questa ricerca, articolata all’interno del discorso analitico, del suo stile di indagine e delle sue peculiarità di strumento di cura. Solo a queste condizioni ci appare possibile far sopravvivere il nostro desiderio di conoscere la struttura psichica di anoressia e bulimia insieme ad un principio clinico ed etico fondamentale. Quello di astenerci dal falso movimento di profanarne anima e senso.

Mentre i corpi scheletrici dell’anoressia e il culto bulimico dell’immagine esibiscono, con la loro irruenza sintomatica, un sistema capillare di indizi, si annoda una volta di più l’eterno dilemma dell’Apparire e dell’Essere. Ciononostante, invulnerato il mistero che tale antica dicotomia sottende, resta da cercare la soluzione dell’enigma di una sofferenza psichica ormai endemica e diffusa al punto da sembrare quasi una sigla del nostro tempo.

Eppure l’esperienza incontrovertibile che ad ogni singolo soggetto, in preda ai rigori e alle coazioni di anoressia e bulimia, corrisponda una vicenda umana specifica e differente sta a dimostrare quanto arduo e complesso sia il banco di prova di ogni cura, le sue risorse diagnostiche, i suoi slanci e le sue illusioni terapeutiche.

Così la pratica e la teoria analitica, quando provano a evitare quelle soluzioni ermeneutiche e interventiste che finiscono per appesantire di significato e buon senso il quadro psicologico del soggetto, sembrano offrire ben poca cosa. Sfrondata, infatti, dalle sue tradizionali complicazioni interpretative – che mirano a tradurre e decodificare gli eventi psichici secondo griglie semantiche troppo spesso statiche e ridondanti – la psicanalisi non trova altro che l’ossatura di un discorso, un metodo e l’articolazione di una logica.

Questo apparente impoverimento dell’armamentario analitico è, secondo chi scrive, l’unico viraggio possibile verso una fondazione teorica della clinica che sostituisca, alle architetture metaforiche del mondo interno, delle vettorialità strutturali in grado di indicare le tendenze soggettive rispettando le velature del reale.

In questo quadro, diventano utili strumenti di conoscenza quei 4 discorsi di Jacques Lacan che dal 1969, anno della loro prima elaborazione, ad oggi non hanno varcato la linea d’ombra della psicanalisi lacaniana e dei suoi famigerati preziosismi.

Si tratta, viceversa, di un’invenzione tutt’altro che esoterica, ma semplicemente logica. Un tentativo di ricostruzione algebrica posta al servizio di una elementare messa a punto del legame di parola: dei suoi nessi e delle sue correlazioni, nonché impossibilità e sbarramenti.

Così oggi, fra le procedure possibili, queste 4 appaiono agili, capienti e arcane come si conviene a uno strumento di conoscenza capace di approfondimento e di individuazione. L’oggi interroga psicanalisi e anoressia e ne è interrogato. Perciò l’uso di uno strumento di indagine che, alla leggerezza dell’impianto, aggiunge la semplificazione delle variabili in gioco, ci consente di segnalare e organizzare sia le evidenze che gli enigmi, ottenendo simultaneamente effetti di trasparenza e di oscurità.

Idealizzata e screditata la psicanalisi si aggira negli studi professionali per lo più sotto le spoglie della psicoterapia. Parola catartica questa, attraverso cui ci si monda dalla colpa del desiderio di sapere attraverso l’ammissione e la pratica del desiderio di curare.

«Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo» cita Freud in esergo all’Interpretazione dei sogni (S. Freud, 1899). Definizione piena di tempestosa sacralità e di immaginazione mitologica. Sublime difesa, forse, dal disprezzo materialista della scienza. Certo si è che oggi di acherontico la psicanalisi non ha che il tabù che le è stato tessuto intorno, per cui è denigrata, venerata e temuta come terra di aristocratici sortilegi o luogo di fumisterie antiscientifiche.

Ma noi, cui non interessa fare mitologia né peraltro ideologia, useremo questa strumentazione algebrica con la passione per la neutralità che muove logica e matematica verso le formalizzazioni più ardue e complesse di ciò che è esprimibile e di ciò che non lo è. Lungo questa strada ci proporremo di evitare l’uso di distinzioni gerarchiche che – iscrivendo la posizione dell’analista in un quadro di caratteristiche ottimali, piuttosto che in una sua specifica struttura di funzionamento – reintroduca surrettiziamente i manierismi ideologici paventati.

Viceversa siamo spinti da una necessità di individuazione – che si fa vieppiù pressante per la psicanalisi, fraintesa e confusa in una sorta di disidentità d’eccezione. A una tale disidentità è analogamente condannata l’anoressia, oggetto noto e ignoto dell’epistemofilia moderna e contemporanea.

Presentazione dei 4 discorsi

I 4 DISCORSI

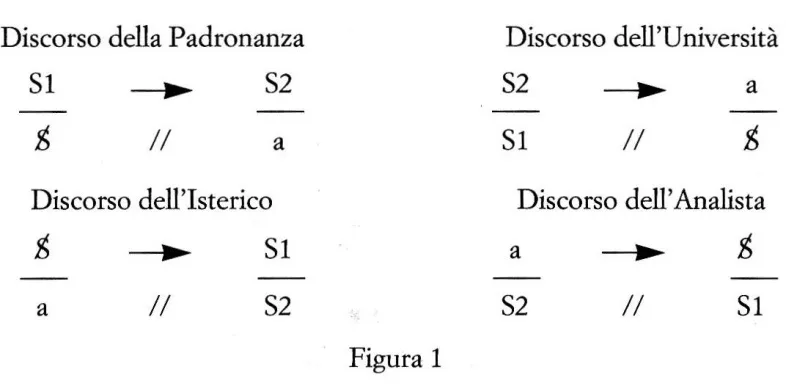

Questo è lo schema generale dei 4 discorsi (Fig. 1).

Discorsi della Padronanza, dell’Università, dell’Isterico e dell’Analista (J. Lacan, 1969-70 e 1970). Nessuno di loro va inteso come un discorso ideale, un modello. Nessuno potrebbe esistere senza gli altri tre. Non c’è discorso effettivamente pronunciato che sia completamente identificabile con uno dei 4.

Del resto l’interesse della loro analisi risiede piuttosto nella possibilità di designare i poli di attrazione verso i quali ogni discorso tende. Non sono modelli a cui qualche discorso esistente possa essere identificato, quanto piuttosto punti di riferimento per l’analisi di questo o di quel discorso. La loro scrittura serve a valorizzare dei posti che intervengono sincronicamente in ogni procedura di parola, in base all’assunto che, quando si prende la parola, si prende posto.

Nelle Ricerche Filosofiche del 1953 Ludwig Wittgenstein, partendo dal presupposto che l’intero mondo dell’uomo sia costituito dalla sua esperienza linguistica, suggerisce l’ipotesi che tutta la filosofia non sia che critica del linguaggio. Wittgenstein pensava che chiedersi “il perché” dell’uso di una particolare parola o espressione fosse una questione filosofica cruciale.

Nella direzione della sua teoria e della sua ricerca si è mossa la filosofia analitica inglese, concentrando la propria indagine non sulle cose e le idee, ma sulle parole, nonché perseguendo una vera e propria battaglia contro la fascinazione e la soggezione della nostra intelligenza nei confronti del significato.

In particolare J. L. Austin (1962) postulava l’intersoggettività quale presupposto per la realizzazione di un atto linguistico che, in quanto tale, si configura come ciò che pone in essere un risultato. Dunque, secondo la scuola di Oxford, il soggetto di un atto linguistico si ricostruisce a ritroso a partire dagli effetti dell’atto stesso.

Riconosciuta l’area di ispirazione teorica della tesi che stiamo presentando, cercheremo di mostrare come la complessità delle istanze soggettive indagate dalla psicanalisi sia regolata da particolari tensioni il cui reciproco legame e specifico conflitto si organizzano all’interno delle variabili elementari messe in gioco dalla struttura discorsiva.

I posti

Partendo, quindi, dalla premessa che parlare è agire sull’altro possiamo dedurne che, per questo semplice fatto, il discorso fondi un potere. L’autore dell’atto di parola, infatti, tende al suo interlocutore per determinare un cambiamento, lasciare un’orma. Qualcosa funziona e qualcosa fallisce: tra l’agente e l’altro la comunicazione avviene iscritta in un necessario fra-intendimento.

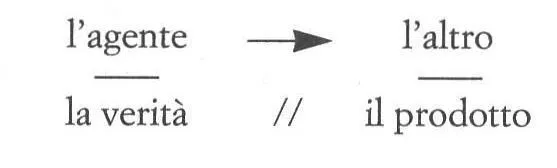

La formalizzazione minimale dell’apparato discorsivo, dunque, mette in gioco il posto da cui la parola è emessa e il posto verso cui viene indirizzata:

l’agente → l’altro.

Da questo passaggio deriva una conseguenza logica: un posto dove collocare gli esiti dell’atto di parola. Non c’è discorso che non produca degli effetti, dei risultati imprevedibili, delle scorie di godimento. La sequenza assume, allora, questa ulteriore articolazione:

l’agente → l’altro → il prodotto.

La psicanalisi, a tal punto, propone un viraggio, indispensabile alla sua logica dell’inconscio. Quello di scrivere il posto della verità. Esiste una verità di ciò che si dice, diversa dal detto.

È tale verità a muovere il discorso, ne è il motore, il propellente. Nella sequenza è un precursore:

la verità → l’agente → l’altro → il prodotto.

Chi parla è agente di una verità che ignora. Chi parla occupa il posto del sembiante della verità: ovvero ciò che dice ha l’aspetto, le fattezze della verità che lo ispira. La verità è indicibile, non la si afferra, eppure è necessario nominarla, designarla, formalizzarla: infatti nella struttura del discorso essa insiste e lo esige.

«Che cos’è l’amore della verità?», scrive Lacan nel Seminario del 1969-70, L’envers de la psychanalyse (J. Lacan, 1969-70): «È qualcosa che se ne infischia della mancanza ad essere della verità. Potremmo chiamare questa mancanza ad essere in un altro modo – una mancanza di oblio, che si rievoca nelle formazioni dell’inconscio. Non è nulla che appartenga all’ordine dell’essere, di un essere pieno in qualche misura. Che cos’è questo desiderio indistruttibile di cui parla Freud per concludere le ultime righe della Traumdeutung? Che cos’è il desiderio che nulla può cambiare o piegare, mentre tutto cambia? La mancanza di oblio è la mancanza ad essere, poiché essere non è altro che dimenticare. L’amore della verità è l’amore di questa debolezza di cui abbiamo sollevato il velo, è l’amore di ciò che la verità nasconde... ».

E così si rende necessaria un’altra disposizione dello schema che ne avvicini le istanze e, al contempo, le collochi su due piani differenti. Tale nuova disposizione ci permette di sottolineare la coesistenza di due diverse disgiunzioni: tra l’agente e l’altro e tra il posto della verità e il posto del prodotto (Fig. 2).

POSTI DEL DISCORSO

Figura 2

Osserviamo nella nuova disposizione formale come, tra la verità e il suo prodotto – luogo del discorso, quest’ultimo, in cui si produce perdita e, con la perdita, un godimento in più – il tragitto sia spezzato. Con questo segno (//) si intende che non c’è ponte possibile tra quanto dà il via al discorso, ai suoi moventi inconsci o velati e i suoi esiti imprevedibili. Mentre con la freccia è segnalata, insieme, la dimensione di potere del discorso e il suo scacco ( → ): non c’è riuscita infatti su questo registro che non sia immaginaria.

Citiamo le parole stesse di Lacan che sottolineano in questi termini il contrasto tra la prima e la seconda linea: «La prima linea comporta una relazione che è indicata da una freccia e che viene sempre definita impossibile. Nel discorso del Maître (o della Padronanza), per esempio, è effettivamente impossibile che ci sia un maître che faccia marciare il suo mondo. Far lavorare la gente è ancora più stancante che lavorare in prima persona, se lo si dovesse fare davvero. Il maître non lo f...

Table of contents

- Indice

- Presentazione

- Frontespizio

- Colophon

- Nota alla presente edizione

- Ringraziamenti

- Dai 4 discorsi...

- ...a un discorso in più

- Postilla a Figure della leggerezza

- Riferimenti Bibliografici