![]()

1 Industrie 4.0 – Arbeitswelt 4.0: Konsequenzen für Arbeitsprozesse und Qualifizierung in der industriellen Produktion

Günther Bergmann

Dieser Beitrag befasst sich ausschließlich mit den Auswirkungen von Industrie 4.0 auf die industrielle Produktion, nicht mit dem Internet of Things. Um Konsequenzen für die Arbeitswelt 4.0 ableiten zu können, wird eine Systematisierung unterschiedlicher technologischer Strategien in der Umsetzung von Industrie 4.0 vorgeschlagen. Die sich hieraus ergebenden Konsequenzen unterscheiden sich fundamental. Unter anderem wird begründet, dass keineswegs alles digitalisiert wird, was digitalisiert werden kann. Systemgeleitete manuelle Montageprozesse sind ebenso eine Tendenz unter Industrie 4.0 wie Vollautomatisierung. Die Ausführungen werden durch zahlreiche Beispiele veranschaulicht, damit die unterschiedlichen Konsequenzen für Arbeitsprozesse nachvollziehbar werden. Hinsichtlich der Qualifizierung wird gezeigt, dass aus künftigen Arbeitsprozessen keineswegs das Postulat einer unbestimmten Qualifizierung im Bereich Digitalisierung für alle folgt. Es wird gezeigt, dass das Thema Qualifizierung hochspezifisch anzugehen ist. Aus Sicht der betrieblichen Personalentwicklung in produzierenden Unternehmen wird für zielgruppenspezifische Maßnahmen argumentiert, die zur Vorbereitung auf und zur Umsetzung von Industrie 4.0-Verfahrensweisen notwendig sind. Im Fokus sind ausschließlich Mitarbeiter in der unmittelbaren Produktion, es geht nicht um die Mitarbeiter in Projektgruppen o. Ä., die die neuen Produktionsprozesse konzipieren; ebenso geht es nicht um Führungskräfte. Die hier zusammen getragenen Informationen sind z. T. hochaktuell, d. h. dass sich Schlussfolgerungen in einem volatilen Umfeld schnell ändern können. Außerdem werden hier keine Annahmen zu Veränderungen in der konjunkturellen Entwicklung getroffen.

1.1 Industrie 4.0 – Digitalisierung – Automatisierung

Von Industrie 4.0 (Smart Factory) spricht man aufgrund der weithin geteilten Einschätzung, dass es sich bei den gegenwärtig beginnenden Veränderungen in den industriellen Produktionsprozessen um eine 4. Industrielle

Revolution handelt (vgl. Bauernhansl, 2017; Plattform Industrie 4.0, 2019; Andelfinger/Hänisch, 2017). Das bedeutet, dass von disruptiven Entwicklungen auszugehen ist, die sich wesentlich von den schrittweisen und kontinuierlichen Veränderungsprozessen der jüngeren Vergangenheit in den letzten 20 Jahren unterscheiden. Der »Kontinuierliche Veränderungsprozess« (KVP) und ähnliche Verfahrensweisen in Produktion und Qualitätsmanagement stehen für diese nicht-disruptiven Entwicklungen in den vorangegangenen Jahren. Disruptiv bedeutet, dass sich großflächig Arbeitsprozesse in der industriellen Produktion fundamental verändern (

Kap. 1.5). Dies hat massive Konsequenzen für die Beschäftigungs- und Qualifikationsstruktur in den Betrieben.

Disruptiv bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass sich gleichzeitig nahezu alle Arbeitsprozesse in der Produktion verändern. Es sind unter Industrie 4.0 auch Produktionssegmente zu fassen, die in sich vernetzt und hochautomatisiert ablaufen. Dies ist insbesondere in der mittelständischen Industrie zu beobachten, bei der häufig nur einzelne Produktionssegmente vollständig automatisiert werden (vgl. Bauernhansl, 2016). Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene bedeutet eine disruptive Entwicklung nicht, dass nahezu gleichzeitig in allen Unternehmen und Branchen fundamentale Veränderungen stattfinden. Dieser Prozess wird sich – soweit dies heute absehbar ist – auf die nächsten 10 bis 15 Jahre erstrecken, in Summe wird er jedoch zu erheblichen negativen Beschäftigungseffekten und zu Umschichtungen in der Beschäftigungsstruktur führen. Außerdem ist seit Jahren zu beobachten, dass die Innovationsgeschwindigkeit kontinuierlich zunimmt. Das offensichtlichste Beispiel ist der Siegeszug des Smartphones, welches in nur sieben Jahren viele neue Geschäftsmodelle ermöglicht hat.

Von IIoT (Industrial Internet of Things) spricht man, wenn die digitale Vernetzung den industriellen Wertschöpfungsprozess umfasst, also die Steuerung und Überwachung von Produktionsprozessen vor allem mittels einer umfassenden und intelligenten Sensorik und der entsprechenden Verarbeitung aller Daten über Betriebszustände und Werkzeuge. Idealer Weise umfasst IIoT den gesamten Wertschöpfungsprozess vom Kunden über die Produktion bis zur Auslieferung und mehr. Dies ist heute noch Zukunftsmusik, denn es unterstellt einen umfassend vernetzten Produktionsprozess, über den die meisten Unternehmen in naher Zukunft nicht verfügen werden.

Kernstück des Begriffs Industrie 4.0 ist die umfassende und echtzeitnahe digitale Vernetzung der Strukturen und Prozesse mit der physischen Welt der Werkzeuge und Produkte, also ein cyber-physisches System (CPS) (vgl. Fraunhofer IPA, 2014). Daher ist der allgemein gebräuchliche Begriff der »Digitalisierung« streng genommen unzutreffend. Denn Digitalisierung kennzeichnete bereits die 3. Industrielle Revolution, als über Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) teilautomatisierte Montageprozesse in der Linienfertigung (CIM) implementiert wurden (vgl. Schallow/Hengstebeck/Deuse, 2018). Interessant ist, dass diese 3. Industrielle Revolution in den 1980er Jahren ohne wesentliche öffentliche Resonanz ablief. Es kam seiner Zeit kaum zu Beschäftigungsverlusten, da der Produktivitätsgewinn von einer Ausweitung des Produktionsumfangs begleitet war. »Digitalisierung« in großflächigem Einsatz in der Produktion kennen wir also bereits seit den 1980er Jahren. Digitalisierung, wie wir sie heute kennen, bedeutet Konnektivität der Produktionssysteme, und digitale Steuerung bedeutet Datenaustausch. Plakativ formuliert: Digitalisierung benötigt keine Roboter, sondern Daten!

Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff der Automatisierung. Auch dies ist kein neues Phänomen, z. B. sind programmierbare Schweißroboter in der Automobilindustrie seit mehr als 25 Jahren im Einsatz. Vor allem sollte man sich von der Vorstellung trennen, dass Automatisierung unter Industrie 4.0 gleichbedeutend mit dem Bild der »menschenleeren Fabrik« wäre (vgl. Gerdenitsch/Korunka, 2019). Gleichwohl gibt es die Fabrik ohne menschliche Arbeitskraft – annähernd – bereits heute. Auch Systeme der manuellen Montage in Montageinseln sind über Montage-Assistenzsysteme umfassend vernetzt (mit oder ohne Roboter,

Kap. 1.3.3) und damit eine Anwendung von Industrie 4.0.

Es ist nicht die Frage, ob »wir« die Entwicklung hin zu einer Industrie 4.0 wollen oder nicht. Industrie 4.0 ist längst in der Realität der produzierenden Unternehmen angekommen, auch wenn die Auswirkungen in der Breite der Produktion (noch) kaum wahrnehmbar sind. Daher müssen sich alle betrieblichen Funktionen wie auch das Human Resources Management auf die Linien der Veränderung einstellen. Dies ist keine Frage von Prognosen, denn die technischen Möglichkeiten sind einsatzreif und auf Automatisierungsmessen und entsprechenden Tagungen in Augenschein zu nehmen. Die Entwicklung ist unumkehrbar – es kommt darauf an, die Chancen zu nutzen (vgl. Bauernhansl, 2017; Kagermann, 2017).

Gleichwohl sind die gesellschaftlichen Auswirkungen der 4. Industriellen Revolution kritisch zu hinterfragen. Ein Wegfall von Arbeitstätigkeiten ist per se keineswegs negativ. Dies könnte neue Freiheiten für die Menschen ermöglichen (vgl. z. B. Precht, 2018). Negativ ist der Verlust von Arbeitstätigkeiten allerdings unter der Prämisse, dass dies gleichbedeutend mit Arbeitslosigkeit der Betroffenen sei. So wirft Industrie 4.0 grundlegende gesellschaftspolitische Fragestellungen auf. In diesem Beitrag werden jedoch ausschließlich die betrieblichen Perspektiven analysiert.

1.2 Studien zu Beschäftigungseffekten von Industrie 4.0 und Digitalisierung

»Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert« (Carly Fiorina, bis 2005 CEO von Hewlett-Packard). Diese plakative und häufig zitierte Aussage bildet eine Basisannahme für zahlreiche Studien zu negativen Beschäftigungseffekten von Industrie 4.0. Trotzdem ist diese Aussage nur teilweise zutreffend und ist zu ergänzen um den Aspekt, »was betriebswirtschaftlich sinnvoll digitalisiert werden kann.« Die Investitionskosten und vor allem ihre Rentabilität sind für großflächige Industrie 4.0 Anwendungen oft nur schwer zu berechnen. Andererseits sind z. B. stationäre, programmierbare Industrieroboter in den letzten Jahren immer preiswerter geworden, sodass das erforderliche Investitionsvolumen in bestimmten Segmenten in den kommenden Jahren rückläufig sein dürfte. Daher ist die plakative Aussage von Fiorina in der Tendenz durchaus nicht falsch.

In den meisten Studien wird untersucht, welche Arbeitstätigkeiten in einzelnen Berufsgruppen überwiegend in einfachen, repetitiven Prozessen bestehen. Diese können aus manuellen Routinetätigkeiten oder auch geistigen Tätigkeiten bestehen (z. B. können einfache Programmieraufgaben von Maschinen übernommen werden). Diese Tätigkeiten werden als durch Digitalisierung substituierbar angesehen.

Starke öffentliche Reaktionen löste die erste Studie zu Beschäftigungseffekten in Folge von Digitalisierung aus, die Studie von Frey & Osborne (2013) für die USA und die Übertragung der Ergebnisse auf Deutschland durch ING Diba Economic Research (Brzeski et al., 2015; vgl. Bonin et al., 2015). Das kurz gefasstes Resultat: 18,3 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland seien in den nächsten zehn bis 20 Jahren durch »Robotisierung« gefährdet. Ähnlich skeptisch hinsichtlich einer negativen Beschäftigungsentwicklung in der nahen Zukunft fällt die Studie des World Economic Forum (WEF, Davos, 2016) aus. Im Unterschied hierzu geht Müller (KfW Research, 2019) mit Blick auf die Wirtschaftsentwicklung der Vergangenheit nicht von einer disruptiven Entwicklung durch Digitalisierung aus: »Der Strukturwandel hat sich verlangsamt« (Müller, 2019, S. 4). Nur, der Strukturwandel durch Digitalisierung hat heute in der Fläche der Unternehmen in Deutschland noch gar nicht stattgefunden, wie sollte man ihn anhand makroökonomischer Daten messen können?

Der Prognose einer negativen Beschäftigungsentwicklung entgegengesetzte Resultate berichtet die ZEW-Studie 2018 (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim; Arntz et al., 2018). Nach dieser Studie sind Beschäftigungsverluste vor allem bei Berufen mit Routinetätigkeiten zu erwarten, jedoch deutliche Zuwächse bei analytischen und interaktiven Berufen (u. a. im Gesundheitsbereich). Methodisch-kritisch ist anzumerken, dass die zugrundeliegenden Interviewdaten aus dem Jahr 2016 stammen. Außerdem wurde die Beschäftigungsentwicklung aufgrund von Technologieinvestitionen von 2011-2016 mit einem Plus von 0,2 % p.a. berechnet und auf einen Zuwachs von 0,4 % p.a. für 2016-2021 hochgerechnet. So resümiert die Studie, dass der digitale Wandel mehr Arbeitsplätze schaffe als er zerstört, jedoch die Beschäftigungsstruktur stark verändert. Nota: Diese Prognose bezieht sich auf die Zeit bis 2021. In dieser Zeit benötigen viele Unternehmen zusätzliches Personal, um neue Angebote und Prozesse in der digitalen Welt aufzubauen.

Ein interessantes Nebenergebnis besteht darin, dass Investitionen in digitale Technologien eine soziale Ungleichheit mitverursachen. In erster Linie profitierten Hochlohn-Berufe in Form höherer Beschäftigungs- und Lohnzugewinne von neuen Technologien, während durchschnittlich und niedrig entlohnte Berufe und Sektoren zurückfielen (Arntz et al., 2018). Dies stützt die Polarisierungshypothese (

Kap. 1.7).

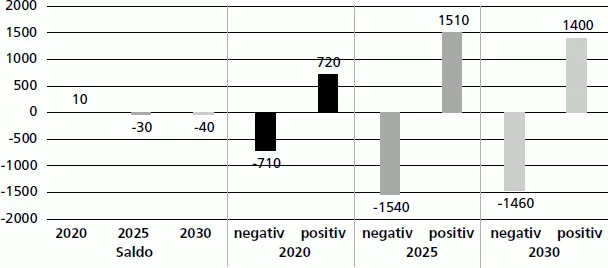

Die methodisch anspruchsvollsten Studien zur Beschäftigungsentwicklung unter »Wirtschaft 4.0« stammen vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BBIB) und dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) (BBIB-IAB-Studien, Wolter et al., 2015, 2016, 2019). Bemerkenswert ist die differenzierte Betrachtung der Effekte in 50 Berufsfeldern und in 63 Wirtschaftszweigen. Zutreffender Weise sprechen diese Studien von »Substituierbarkeit« von Arbeitstätigkeiten und nicht vom Wegfallen von Jobs (vgl. Dengler et al., 2015, 2018). Ob eine Tätigkeit (ein Arbeitsplatz) tatsächlich durch digitale Technologien ersetzt wird, ist eine betriebswirtschaftliche Entscheidung der Unternehmen und eine Entscheidung, die sich auf unterschiedliche technologische Strategien unter Industrie 4.0 bezieht (

Kap. 1.3). Die folgende Grafik beruht auf einer Basisprojektion unter Berücksichtigung zahlreicher Annahmen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (

Abb. 1).

Im Fazit prognostizieren die Studien moderate Beschäftigungsverluste von nur 60.000 Arbeitstätigkeiten bis 2030. In einer neuen Studie von 2019 (Wolter et al., 2019) gehen die Autoren jedoch von einem Plus von 200.000 Arbeitsplätzen bis 2030 aus. Die Autoren veränderten die Projektion unter der Annahme, dass die Umsetzung von Wirtschaft 4.0 deutlich längere Zeit in Anspruch nehmen wird, als bisher zugrunde gelegt. Erst bis zum Jahr 2035 sehen sie einen negativen Saldo, einen Verlust von rund 600.000 Arbeitsplätzen. Eine durchaus erhebliche und gesellschaftlich relevante Größenordnung! Weiterhin wurden die Beschäftigungseffekte im Jahr 2018 mit dem Jahr 2030 verglichen. »In der digitalisierten Welt wird es im Jahr 2030 einerseits 2.542.000 Arbeitsplätze, die 2018 noch vorhanden sind, nicht mehr geben. Andererseits werden im Wirtschaft-4.0-Szenario ebenfalls 2.768.000 Arbeitsplätze entstanden sein, die 2018 noch nicht existieren.« (Wolter et al., 2019, S. 8).

Abb. 1: BIBB/IAB-Studie zu Wirtschaft 4.0: Moderate Beschäftigungsverluste im Saldo. Erwerbstätige im Durchschnitt pro Jahr in 1000, Prognose der Beschäftigungseffekte im Vergleich zur Basisprojektion (Quelle: Wolter et al., 2016, S. 61)

Gesamtgesellschaftlich gesehen bleibt das große Fragezeichen, wie die 2,5 Millionen Jobs, die bis 2030 entfallen könnten, in ebensolchem Ausmaß in Tätigkeiten konvertiert werden können, in denen ein entsprechend hoher Bedarf besteht. Können wir realistischer Weise davon ausgehen, dass Produktionsmitarbeiter oder administrative Sachbearbeiter in dieser Quantität zu Kranken- und Altenpflegern, zu Ärzten oder zu IT-Spezialisten umgeschult werden können? Bezogen auf die industrielle Produktion geht die IAB-Studie (2016) von einem Substituierbarkeitspotenzial von 73 % der Arbeitsplätze in der Fertigung aus.

In der Öffentlichkeit werden die BBIB-IAB-Studien häufig als Entwarnung gesehen, so schlimm werde es nicht kommen. Nach diesen Daten besteht jedoch keinerlei Grund für eine Entwarnung. Mehr noch: Den Studien liegen Annahmen zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklun...