![]()

CAPÍTULO 24

VALORES Y VIRTUDES

Si bien buscar la paz mundial a través de transformaciones internas

en los individuos es difícil, es la única manera. El amor,

la compasión y la bondad son las bases fundamentales para la paz.

Una vez que esas cualidades se desarrollan en el corazón

de un individuo, él puede crear una atmósfera de paz y armonía.

Esa atmósfera puede entonces extenderse desde el individuo a su familia,

de la familia a la comunidad y, finalmente, al mundo entero.

Dalai Lama

Cuando las costumbres son suficientes,

las leyes son innecesarias. Cuando las costumbres

son insuficientes, las leyes son imposibles de imponer.

Emile Durkheim

Herramientas y usuarios

LAS TEORÍAS Y HERRAMIENTAS que hemos presentado tienen gran poder: poder para construir y poder para destruir. Ellas pueden ayudarnos a aumentar la efectividad en la tarea, mejorar las relaciones interpersonales y alcanzar un mayor nivel de bienestar. También pueden convertirse en excusas para aumentar el conflicto, distanciar a la gente y vivir en el resentimiento. Así como pueden alentar la creatividad, la dignidad y el respeto mutuo, los conocimientos y las técnicas expuestos son capaces de fomentar la defensividad, la agresión encubierta y el abuso.

Los instrumentos son tan buenos como la conciencia de quien los aplica. Su bondad (o maldad) se apoya en las intenciones y en los valores del usuario. Si se utilizan con humildad, respeto y cuidado por el otro, promoverán comprensión y confianza. Si se utilizan con arrogancia, prejuicios y crueldad, promoverán enfrentamientos y desconfianza. La pregunta clave es: ¿Está uno buscando el aprendizaje y la efectividad colectiva, o está tratando de manipular a los demás para obtener ventajas?

La palabra “manipulación”, en nuestra cultura, tiene una carga negativa. Más que convencer al otro, manipularlo implica utilizar técnicas solapadas que, de hacerse públicas, llenarían de vergüenza al manipulador y enojarían al manipulado. Pedirle a alguien que haga algo no es una manipulación, ya que el pedido es abierto. Pasarle a esa persona determinada información en forma sesgada, con el ánimo de hacerlo comportar de la manera que uno desea, es una manipulación. Exponer de manera convincente la posición de uno o hacer un pedido, es totalmente compatible con el valor mutuo. Presentar los datos en forma parcial, seleccionando de manera estratégica aquellos que justifican la posición propia y atacan la ajena, no lo es.

Las herramientas del aprendizaje transformacional plantean una paradoja: son simples y efectivas, pero su aplicación consistente es sumamente difícil. Son simples, pero no fáciles. Para aplicarlas de manera consciente, uno debe examinar sus formas automáticas de pensar y sentir. En la inconciencia, las herramientas se convierten en armas que hieren al interlocutor, impiden la efectividad en la tarea y terminan generando una pérdida de dignidad y bienestar en la vida de quien las usa. Esas herramientas plantean, a quien quiera emplearlas en forma apropiada, el desafío de madurar como ser humano.

Producto, proceso e infraestructura

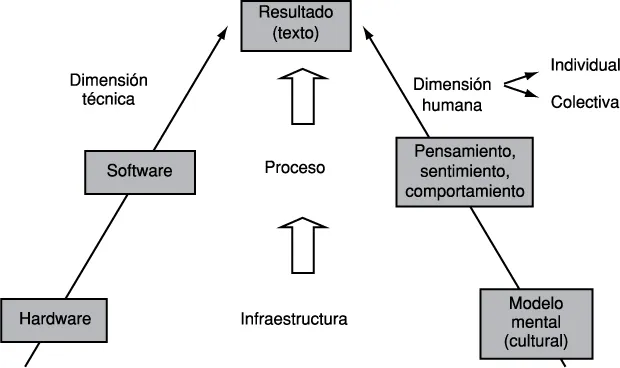

Para producir un resultado es necesario cumplir con un cierto proceso, y ese proceso está condicionado por la infraestructura que lo subyace. Producto, proceso e infraestructura, interactúan tanto en la dimensión técnica como en la humana. Por ejemplo, este libro es producto de un proceso donde un programa procesador de textos (software de aplicación) toma las digitaciones del autor y las transforma en un archivo, de acuerdo con instrucciones predeterminadas. El programa, a su vez, requiere para operar de cierta infraestructura (sistema operativo y hardware). La plataforma de mi ordenador Sony equipada con Windows ’98 soporta al programa Word que produce el texto final. Esa es la dimensión técnica.

Figura 1. Producto, proceso e infraestructura

En la dimensión humana, la interacción de infraestructura, proceso y producto es análoga. El texto es el resultado de mi proceso de pensamiento y comportamiento, que a su vez está condicionado por mis modelos mentales, mis habilidades, opiniones, creencias, información previa, objetivos y valores. Para producir este escrito es necesaria la convergencia de ambas dimensiones. Se puede considerar al modelo mental como análogo al sistema operativo de un ordenador, y a las herramientas cognoscitivas y conversacionales del Tomo 2 y las emocionales del Tomo 3 como análogas a los programas de aplicación. Si se cargan programas nuevos (por ejemplo, Word para Windows) sobre un sistema operativo obsoleto (como el DOS), el resultado será poco feliz: probablemente los programas no funcionen o funcionen mal. De la misma manera, si se cargan nuevas instrucciones de pensamiento y comportamiento sobre el viejo modelo mental, los resultados serán negativos o, peor aún, contraproducentes.

Todo modelo mental se estructura en torno a creencias y valores particulares. Dichas creencias y valores generan patrones de pensamiento que pueden ser calificados como correctos (juicios fundados en observaciones y razonamientos lógicamente válidos) o distorsionados (como ejemplificamos en el final del Capítulo 21, “Emociones”). Dichas creencias y valores generan también una serie de comportamientos que pueden ser calificados como virtudes o vicios. Las prácticas virtuosas apuntan a la realización de los valores esenciales del ser humano, las viciosas la impiden. Por ejemplo, la disciplina ayuda a perseguir objetivos de largo plazo, permitiendo a quien la tiene trascender pasiones momentáneas posiblemente dañinas. Quien es capaz de postergar la gratificación inmediata puede vencer tentaciones viciosas (adicción, gula, codicia, lujuria, holgazanería, pereza, etc.) y actuar en aras de realizar su potencial como ser humano.

La dimensión humana puede sub-dividirse en individual y colectiva. A nivel individual, cada persona tiene su modelo mental, específicamente formado por sus experiencias de vida. Este modelo mental condiciona su pensamiento y comportamiento. Y estos a su vez condicionan los resultados que esta persona producirá. A nivel colectivo, cada grupo (familia, pueblo, raza, nación, etc.) desarrolla −y es desarrollada por− una cultura. Como se expone en el Capítulo 5 (Tomo 1), “Modelos mentales”, la cultura es el modelo mental colectivo que contiene las creencias, valores y normas compartidas por los integrantes del grupo (O, más bien, el modelo mental que, mediante su adopción, define a alguien como miembro del grupo). Esta cultura condiciona los comportamientos −individuales y colectivos− de los miembros.

Al igual que las creencias individuales, las culturas también pueden ser calificadas como virtuosas o viciosas. Una cultura que alienta al desarrollo saludable de sus miembros, permitiéndoles perseguir exitosamente sus aspiraciones más altas, es una bendición. Por ejemplo, sistemas basados en el respeto por uno mismo y por el otro, suelen incentivar la autoestima y el afán por el crecimiento del individuo en armonía con su comunidad. En cambio, una cultura que incentiva el estancamiento y la involución de sus miembros, alentándolos a perseguir sus pasiones más bajas, es una maldición. Por ejemplo, sistemas basados en la sensación de ser víctima, suelen incentivar el resentimiento y la resignación impotente.

El modelo mental tradicional −con la cultura correspondiente− está fundado en creencias y valores que hacen imposible la efectividad, la buena relación interpersonal y el desarrollo del individuo. Por ejemplo, la adicción a “tener razón” y “salirse con la suya” a toda costa, la arrogancia de creerse dueño del “deber ser”, el empeño para vencer al otro y el foco unidimensional en los resultados, generan necesariamente conductas viciosas que, a su vez, resultan en sufrimiento personal y colectivo. Por otro lado, el compromiso de escuchar e integrar las múltiples razones y puntos de vista de los interlocutores, la humildad de reconocer la incidencia de las diferencias culturales y personales en los parámetros, el empeño para vencer con el otro y el foco multidimensional que contempla tanto los procesos como los resultados, generan conductas virtuosas que a su vez, resultan en bienestar personal y colectivo.

Valores

¿Cuáles son los valores fundamentales de las personas? La lista es corta: felicidad, plenitud, libertad, paz y amor. Estos valores se derivan directamente de la condición humana y son universales. La estructura profunda de nuestra psiquis trasciende las diferencias superficiales que existen entre distintas culturas. Así como la inmensa mayoría de las personas tienen dos ojos, una nariz, una boca y diez dedos, también la inmensa mayoría aspiran a vivir felices, en plenitud, libres, en un marco de paz y amor. En vez de ofrecer un análisis intelectual, podemos aproximarnos a esta conclusión mediante un ejercicio similar al presentado en el Capítulo 13, Tomo 2, “Resolución de conflictos”.

Imagine algo que usted quisiera tener, cualquier cosa: un coche nuevo, tiempo libre, una oficina con luz natural, un aumento de sueldo... Hágase a continuación la siguiente pregunta: “¿Qué obtendría yo si pudiera conseguir eso (el coche nuevo, el tiempo libre, la oficina con luz natural o el aumento de sueldo), que es para mí aún más valioso que eso en sí mismo?”. Por ejemplo, yo tengo el deseo de escribir un libro. La pregunta que me haría sería: “¿Qué obtendría si pudiera escribir un libro, que es para mí aún más valioso que escribir el libro en sí mismo?”. Una respuesta que me viene a la mente es: “Una forma de comunicar mis ideas a gente con la que no tengo interacción directa” (Ciertamente hay otras razones, pero para el ejercicio basta con una).

A continuación, tome esa respuesta, y hágase nuevamente la misma pregunta: “¿Qué obtendría si pudiera conseguir eso (comunicar mis ideas...), que es aún más valioso para mí que eso en sí mismo?”. Por ejemplo, mi segunda respuesta podría ser: “Contribuir al crecimiento de gente que ni siquiera conozco”. Tome luego esta respuesta y hágase nuevamente la misma pregunta y repita el procedimiento, hasta que no pueda imaginarse una razón ulterior para querer lo que quiere (En mi caso, una secuencia posible es: “sentirme útil, sentirme valioso, sentir que mi vida es importante, satisfacción, felicidad). Con toda seguridad su deseo (valor) fundamental, será algo equivalente a la plenitud de su existencia, libertad, felicidad, paz o amor.

La comprobación de la naturaleza fundamental de estos valores puede hacerse a contrario sensu. En cuanto uno se pregunta: “¿Qué obtendría si pudiera sentirme plenamente feliz, libre, en paz y con amor, que es aún más valioso para mí que sentirme plenamente feliz, libre, en paz y con amor?”, uno se da cuenta de que no hay nada más valioso que eso. No buscamos felicidad, plenitud, libertad, paz o amor como medios para un fin ulterior; la felicidad, plenitud, libertad, paz y amor son, en sí mismos, el fin de la búsqueda.

Un valor que se destaca por su ausencia es el éxito, definido como la obtención de un resultado deseado. Esto es llamativo, dado que el éxito es una aspiración universal de los seres humanos. Podríamos decir que el éxito es la aspiración paradigmática (ejemplar): tratar de obtener el éxito es equivalente a tratar de obtener todo lo que uno quiere. Sin negar su importancia, el éxito, al igual que todo resultado externo, es un valor transicional, una meta intermedia en el camino hacia un objetivo superior como, por ejemplo, la felicidad. Para comprobarlo, basta con hacerse la pregunta: “¿Qué obtendría por medio del éxito, que es para mí aún más importante que el éxito en sí mismo?”.

Se pueden estudiar los valores desde dos puntos de vista: el externo (cuando están relacionados con factores fuera del control directo de la persona) y el interno (cuando la persona puede determinar unilateralmente los factores relevantes). Estos dos niveles corresponden a las dimensiones de producto y proceso, obtener y hacer, resultado y esfuerzo. Aplicaremos este enfoque dual a cada uno de los valores. Hay una tercera dimensión de análisis, una dimensión trascendente e incondicional, una dimensión que no depende de factores externos ni internos: la de infraestructura, del ser, del alma, de la esencia última del ser humano y su espíritu. Trataremos esta dimensión como un conjunto al final de esta sección.

Felicidad. A nivel externo o de resultados, la felicidad deviene cuando uno tiene éxito, cuando obtiene lo que quiere ya sea que la situación ocurra influida por acciones propias (por ejemplo, recibir una buena evaluación por el desempeño), o simplemente por “suerte” (por ejemplo, ganar la lotería). Uno se siente feliz porque aquello que quería se hizo realidad. Esa felicidad, dependiente de sucesos externos, es la que aparece en el inicio de la conciencia del ser humano, aquella que los bebés sienten cuando se hallan en el seno materno y que pierden al salir de él. Esa felicidad es valiosa, no obstante tiene las dificultades propias de cualquier experiencia proveniente del mundo exterior. Como explicamos en “Inteligencia emocional” (Capítulo 22), tales experiencias están fuera del control de la persona y requieren de la confluencia de factores que se hallan bajo el control de otros, tal vez no tan interesados en el resultado al que uno aspira. Además, aun cuando uno obtiene lo que quiere, el logro es siempre transitorio, frágil y menos satisfactorio de lo imaginado.

Un ejemplo repetido en innumerables oficinas los lunes a la mañana puede servir para entender esta noción de felicidad contingente. Supongamos que alguien es aficionado al equipo X de fútbol, lo cual le hace desear que X gane. Si X gana, es feliz; si pierde, es infeliz. Además, si X gana, el simpatizante se siente orgulloso; si pierde, avergonzado. El entorno social convalida estas experiencias: cuando gana X, el seguidor se ufana frente a los demás; cuando pierde, debe soportar sus pullas. Lo más interesante es que la persona no tiene nada que ver con la determinación del resultado. Que X gane o pierda está totalmente fuera de su control. Esto no puede sino generar una sensación de ansiedad: su felicidad depende de factores inmanejables, que están más allá de su más mínima influencia.

Peor todavía: aun si X gana este domingo, nada asegura que vuelva a ganar el próximo. Cada semana es una oportunidad para “perder” la felicidad conquistada la semana anterior. Así como uno “recibe” la felicidad como un regalo del destino, debe “devolverla” cuando el destino lo dispone. Como sabemos que así es la dinámica del asunto, incluso en el momento inicial de felicidad, la sentimos empeñada por el conocimiento de su fragilidad.

El mundo es siempre cambiante. Su característica esencial es la impermanencia. Todo aparece, permanece durante un tiempo y desaparece. Desde una partícula sub-atómica que “dura” millonésimas de segundo, hasta una estrella que “dura” billones de años, todos los objetos, personas y situaciones son limitados en su existencia. Sin embargo, el deseo es siempre un deseo de permanencia, de apego a lo deseado. Cuando uno quiere algo, quiere también que lo querido dure. De lo contrario, uno pierde no sólo lo querido, sino también la sensación de felicidad que derivaba de aquello. Por eso es que la felicidad externa siempre se ve empañada por el miedo a la pérdida. A nivel externo, uno nunca es feliz; sólo puede estar transitoriamente feliz.

A nivel interno o de proceso, la felicidad aparece cuando perseguimos nuestros sueños, cuando obramos en armonía con nuestros deseos más profundos. Independientemente de conseguir o no el resultado, estamos felices cuando nuestro comportamiento se orienta hacia la búsqueda de nuestros ideales. Por supuesto que uno quiere alcanzar lo que busca, pero reconoce que el resultado final depende de factores que van más allá de uno. Se da cuenta de que darles a esos factores permiso para determinar su felicidad es vivir en la ansiedad y el afán por controlar lo inc...