![]()

CAPÍTULO 15

COMPROMISOS CONVERSACIONALES

La confianza es el lubricante que hace posible el funcionamiento de las organizaciones. Es difícil imaginar una organización sin algún aspecto de confianza operando de alguna forma en algún lugar.

Una organizacion sin confianza es más que una anomalía: es una aberración, una oscura criatura de la imaginación kafkiana.

La confianza implica responsabilidad, predictibilidad, confiabilidad. Es lo que vende productos y mantiene a las organizaciones en marcha.

La confianza es el adhesivo que mantiene la integridad organizacional.

Bennis y Nanus,

Líderes

La vida económica depende de los lazos morales de confianza social.

Este es el lazo no verbal y no escrito entre las personas que facilita las transacciones, promueve la creatividad individual, y justifica la acción colectiva. En la lucha global por el predominio económico (…) el capital social representado por la confianza será tan importante como el capital físico.

Francis Fukuyama

EL SER HUMANO ESTÁ SIEMPRE proyectándose hacia el futuro, analizando cómo hacerse cargo de sus necesidades e intereses por medio de sus acciones. Cuando prevé que sus acciones individuales no alcanzarán para satisfacer sus necesidades, puede apelar a la ayuda de otros. Como analizamos en el capítulo anterior, la forma principal de solicitar esa ayuda es haciendo un pedido. Con el pedido se inicia la danza de coordinación de acciones que llamamos “compromisos conversacionales”.

Los compromisos conversacionales afectan tres niveles: la tarea, las relaciones y la identidad. A nivel de la tarea, el objetivo es coordinar acciones para obtener los resultados que se persiguen. A nivel de las relaciones, el objetivo es generar vínculos de confianza que permitan la coordinación efectiva de las acciones futuras. Ser reconocido como “buen socio” es condición necesaria para poder participar eficaz y activamente en proyectos colectivos. A nivel de la identidad, el objetivo es actuar con integridad y dignidad. Comportarse en forma honorable es la clave para estar en paz con uno mismo y tener la fuerza interior que permita enfrentar los desafíos del entorno.

El objetivo de una conversación en la que se negocian compromisos, es mantener una claridad impecable acerca de “quién se compromete a hacer qué, para cuándo, con qué propósito y a satisfacción de quién”. Para coordinar acciones, es necesario que los actores puedan sincronizar sus expectativas sobre el futuro. Como explicamos en el Capítulo 1, “Aprendizaje, saber y poder”, la acción es siempre un puente entre un presente (relativamente) insatisfactorio y la visión de un futuro (relativamente) más satisfactorio. Si trasladamos el eje temporal hacia adelante, también podemos ver que un plan de acción es un puente entre un futuro cercano (relativamente) insatisfactorio, y un futuro más lejano (relativamente) más satisfactorio. Para planificar una acción, entonces, es necesario considerar un cierto futuro en el que incidirán las acciones que realizan los demás. Sin poder pronosticar el comportamiento de los otros, sería imposible planear el comportamiento propio.

En el mundo de los negocios, la coordinación de acciones adquiere una escala tan monumental, que resulta inconmensurable para cualquier ser humano. El sistema económico tiene tal complejidad, que es imposible administrarlo en forma centralizada. Como los economistas clásicos, desde Adam Smith hasta Ludwig Von Mises, han postulado y las economías socialistas han penosamente comprobado, la única manera viable de organizar tal complejidad es descentralizar la toma de decisiones. Gracias a la información del sistema de precios, los agentes económicos individuales pueden hacer sus cálculos y tomar sus decisiones, sin preocuparse por comprender el sistema global. La guía de la “mano invisible” de Adam Smith hace que la maximización de la utilidad (o rentabilidad) individual, genere la optimización del sistema global, salvando las imperfecciones institucionales y políticas (El ensayo “Yo, el lápiz”, al final de este capítulo, es una conmovedora demostración de este punto).

Pero como argumentó el premio Nobel de economía Friedrich Hayek, es absolutamente imprescindible que el mercado cuente con una infraestructura legal adecuada. Para funcionar, el sistema económico debe basarse en un sistema político y jurídico que asegure la integridad de los compromisos. Mediante la protección de la propiedad privada y los contratos, el sistema jurídico permite que los agentes se comprometan con credibilidad y que esos compromisos no puedan ser rotos sin consecuencias. Si falta esta infraestructura (como por ejemplo en Rusia o Somalía), el capitalismo degenera en un sistema de mafias donde la violencia física es la única forma de organizar la sociedad. Para obtener los beneficios de la libertad, es necesario operar en un marco jurídico de integridad y confianza.

Integridad y confianza

Integridad y confianza no son dominios de observación, sino que son dominios de evaluación. Integridad no es un objeto que se “tiene”, como se puede tener una nariz, o un brazo. Integridad es una característica del comportamiento que, en opinión de alguien, uno demuestra. Igualmente, confianza no es un “activo físico” sino un intangible que deriva de la opinión de quienes evalúan las acciones que uno realiza. Ciertamente hay observaciones que fundamentan las evaluaciones de integridad o confianza, pero para producir un juicio, esas observaciones deben ser comparadas con parámetros. La mayoría de la gente opera con parámetros implícitos, lo cual suele causar graves malentendidos. Por eso, queremos ofrecer una serie de criterios para evaluar el comportamiento de una persona con respecto a su integridad y la confianza que merece.

La integridad es función de la comparación entre los compromisos de una persona, sus intenciones y sus acciones. Es imposible evaluar la integridad sin conocer los estados mentales de la persona (sentimientos, creencias, intenciones, etc.). Como nadie puede leer la mente de otro, sólo uno mismo puede saber con certeza si está actuando con integridad. Cualquier tercero que intente formarse una opinión al respecto necesitará hacer inferencias.

Los parámetros para evaluar la integridad son sinceridad y la honorabilidad.

Sinceridad. La persona íntegra no se compromete sin tener la intención de cumplir. Esto implica:

a) tener la disposición y voluntad necesarias para hacer lo que uno se compromete a hacer;

b) evaluar que uno tiene la capacidad necesaria para hacer lo que se compromete a hacer;

c) evaluar que uno cuenta con los recursos necesarios para hacer lo que se compromete a hacer;

d) empeñar la voluntad, la capacidad y los recursos en el cumplimiento del compromiso.

Honorabilidad. La persona íntegra honra incondicionalmente sus compromisos. Esto implica:

a) cumplirlos, siempre que sea posible y sensato hacerlo;

b) si en algun momento la persona cree que el compromiso corre el “riesgo de incumplimiento”, a raíz de un cambio en la posibilidad o la sensatez de cumplirlo, debe

• comunicar en forma inmediata la novedad al “acreedor” de la promesa,

• pedir disculpas y explicar las razones existentes que alteraron la situación,

• buscar formas de minimizar los prejuicios causados y renegociar el compromiso,

• utilizar la dificultad como fuente de aprendizaje, para mejorar la confiabilidad en sus compromisos futuros, tal como detallamos en el capítulo siguiente, “Recompromisos conversacionales”.

Es importante resaltar que honrar los compromisos no implica necesariamente cumplirlos. Cumplir es condición suficiente para honrarlos, pero no es necesaria. Es posible honrar los compromisos aun cuando sea posible o no deseable cumplirlos. A veces puede ser físicamente posible cumplir un compromiso, pero resulta inconveniente para todas las partes. Un ejemplo puede ser una reunión que pospone un jefe porque recibe una llamada urgente para atender un problema muy serio. El jefe no pierde su integridad por cancelar la reunión (al no cumplir el compromiso asumido con su equipo), siempre y cuando honre dicho compromiso explicando la situación y minimizando el perjuicio causado por el cambio. Esta definición de integridad diferencia la dimensión condicional del cumplimiento de los compromisos (realizar la tarea prometida), de la dimensión incondicional (honrar los intereses del otro y la seriedad de la palabra empeñada).

Rupturas y costes

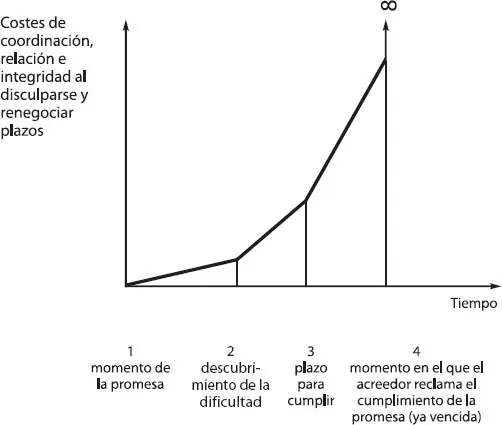

La ruptura moral del compromiso (integridad) ocurre siempre antes de su ruptura efectiva (coordinación de tareas, relación). El momento del quiebre es aquel en el cual quien se ha comprometido descubre que su promesa está en riesgo y decide mantener silencio. La gravedad del quiebre y sus costes a todo nivel pueden describirse mediante el siguiente gráfico:

Figura 1. Costes de la ruptura de compromisos

A partir del momento de la promesa, los costes de disculpa y renegociación empiezan a aumentar. El acreedor espera el cumplimiento en tiempo y forma, por lo que cualquier cambio de planes posiblemente le imponga perjuicio. Cuanto más se acerque el plazo de cumplimiento, menor será la capacidad de maniobra del acreedor frente a un imprevisto. Por eso, lo mejor es avisar cuanto antes. “Cuanto antes” significa en el momento mismo de descubrir que el compromiso se halla en riesgo. Sea por un error de cálculo de recursos o capacidades, sea por algún evento sorpresivo, en el preciso instante en que uno se da cuenta de que posiblemente no pueda llegar a cumplir en tiempo y forma, debe dar la alarma. Aun así, habrá costes incurridos, pero serán mínimos. En la Figura 1, esto esta indicado por la primera porción de la función de costes, entre los puntos 1 y 2.

Como veremos en el capítulo siguiente, “Recompromisos conversacionales”, anunciar el riesgo no es suficiente. Una modificación de la promesa requiere una disculpa y el esfuerzo cabal para minimizar las consecuencias negativas que este cambio produce en todos los damnificados. La incomprensión de este tema puede generar serios problemas, como lo ilustra una situación ocurrida en uno de mis cursos multiconferencias. En el primer encuentro, trabajamos intensamente sobre la importancia de los compromisos. Todo el mundo estuvo de acuerdo con implementar la metodología aquí descrita para su actividad laboral cotidiana. Durante el intervalo entre conferencias, recibí por e-mail excelentes informes sobre el funcionamiento del nuevo sistema. Finalmente, llegó el momento del segundo taller. Cuál no fue mi sorpresa al encontrarme allí con sólo el 25% de los participantes. Tres cuartos de los miembros del grupo estaban ausentes.

Le pregunté al encargado de logística del seminario si sabía qué había sucedido. Su respuesta me dejó helado: en los dos días anteriores, prácticamente todos los ausentes le habían mandado e-mails o voice-mails “disculpándose” por no poder asistir al comienzo del seminario por tener “conflictos de agenda”. Más aún, según el informe del encargado del curso, la mayoría de los “disculpantes” alardeó en sus mensajes de estar usando de manera efectiva lo aprendido sobre modificación de compromisos en la primera conferencia. De más está decir que eso era absolutamente incorrecto.

Al día siguiente, ya con el 90% de los asistentes en la sala, tuvimos una larga conversación sobre las disculpas. Una disculpa efectiva implica mucho más que dejar un mensaje. Para honrar la palabra empeñada es necesario comunicar a todo el mundo que uno no asistirá a la reunión, explicar a todo el mundo por qué uno “decidió” no ir (hablar de “compromisos ineludibles” es una falta de responsabilidad, como explicamos en el Capítulo 2, “Responsabilidad incondicional”), ofrecer una disculpa y preguntar si hay algo que uno pueda hacer para minimizar el perjuicio causado. Si todos los participantes hubieran hecho esto (y con más de dos días de anticipación), probablemente yo habría sugerido posponer un día el inicio del taller. Así hubiéramos solucionado fácilmente una situación que generó fricciones entre los que decidieron ir y los que decidieron no ir ese primer día.

Para enfatizar la diferencia entre comprensión conceptual y aplicación activa de esos principios, conviene extender la historia un poco más. En el seminario, todo el mundo acordó que había habido un error en la explicación y se comprometió a operar más conscientemente con sus compromisos. A la semana siguiente, de acuerdo con lo que me contó un manager, cinco de los participantes tenían una reunión con un facilitador que venía del exterior para ...