![]()

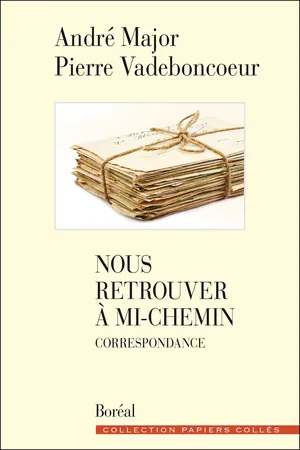

Correspondance

1972-2005

Le 30 avril 1972

Mon cher André,

J’ai lu, ce soir, la majorité des textes qui composent le numéro de La Barre du jour sur Parti pris. C’est le tien que j’ai trouvé le plus intéressant, peut-être parce que c’est de loin le plus attachant. D’autres, qui ne manquent pas d’esprit, sont terriblement maniérés – par le style, voire par les idées, voire par l’orthographe ! – et si loin du simple discours humain. D’ailleurs, je suis très proche de ta façon de sentir, de penser et de vivre. Je conseillerais à d’autres de se laver la cervelle de tous les détritus, épaves et autres sédiments qu’y ont laissés les diverses crues idéologiques et culturelles de notre temps. Je leur conseillerais aussi de lire La Révolution culturelle de Mao, de Moravia, exemple d’une pensée sensible et d’un style qui l’est aussi, une pensée sensible, simple, humaine, hésitante, timide, vraie.

J’ai bien aimé aussi le texte de Brochu.

Bizarre tout de même que ce soit de deux littéraires que je me sente le plus proche.

Mais Brochu est encore beaucoup trop inquiet, beaucoup trop sollicité et préoccupé par les courants les plus nouveaux et qui ne sont pas le sien. Il faut sans aucun doute se dégager d’emblée de hantises pareilles. Elles me font penser au tourment stérile de la petite fille qui n’arrive pas à ressembler à la copine dont elle envie ce qu’elle prend pour la beauté… J’aime mieux – infiniment mieux, c’est la seule voie possible en effet – ton choix de la liberté, que ton texte explique ainsi que l’exergue qui le coiffe.

Pierre Vadeboncoeur

-

Montréal, le 2 mai 1972

Mon cher Pierre,

Vous m’excuserez de vous vouvoyer un peu trop facilement. On m’a appris à conserver les distances, même si elles ne s’imposaient pas. Enfin, je me risque et je vous tutoie à compter de cette dernière phrase qui sera, j’espère, la première d’une conversation tout à fait libre que tu as toi-même engagée le 30 avril.

D’abord, ta lettre est la première réaction à mon texte, la seconde ayant été celle de Jean-Marc [Piotte], qui au téléphone m’a paru un peu troublé. Mais nous nous voyons demain et nous essaierons de nous retrouver, aussi disponibles peut-être que nous avons pu l’être il y a presque quinze ans.

Ta lettre m’a réconforté. M’a apporté cette joie qu’il y a à sentir quelqu’un communier à sa propre expérience. La solitude s’en trouve réduite. Et ma difficulté à me confier, à parler, n’a jamais facilité les choses. C’est pourquoi j’écris : dans l’espoir d’arriver à rencontrer mes semblables en quelque lieu commun.

Le texte de Brochu, que j’avais lu chez lui, en décembre dernier, m’avait plu, réserve faite pour ce que vous signalez – ce besoin, presque coupable, de rejoindre le courant critique actuel. Mais je sais qu’il a, lui aussi, passé un très mauvais moment, durant son séjour en France, doutant de lui au point d’en être frappé d’impuissance. Au point de renoncer à tout projet d’envergure. Il me semble remis, et prêt à recommencer.

Maheu et Chamberland, eux, sont rendus trop loin pour moi. Il entre beaucoup de confusion dans leur recherche qu’on pourrait peut-être qualifier de « cosmique ». Je ne sais trop. En un mot, ce numéro fait le point. Un bilan peut-être – sans doute – discutable, néanmoins intéressant parce qu’il révèle ce que deviennent les politisés trop prématurément enfermés dans un système de réflexion.

Il y a autre chose que je tenais à dire, c’est qu’après avoir passé à Toulouse une année de doute (crainte de devenir indifférent, sentiment de culpabilité), je me suis plongé dans tes essais. Et j’ai relu dans L’Autorité du peuple des pages lumineuses sur le scepticisme qui, avec certaines pages de Tchékhov, m’ont ramené à mon vieux fonds, à cette confiance en l’homme, que je croyais perdue à jamais. C’est une dette énorme. Et l’idée de l’entrevue pour Maclean est née de cette relecture.

Si j’avais su que tu m’aurais volontiers répondu, je t’aurais écrit au cours de mon séjour toulousain. Si loin, et alors si obsédé par le silence, j’étais mûr pour les dialogues les plus compromettants. Mais j’en suis revenu quand même un peu changé, convaincu qu’il était parfois nécessaire de courir le risque de parler, même en se trompant, car comme tu l’as dit, mieux vaut se tromper que démissionner – c’est dans L’Autorité du peuple, ton livre le plus riche spirituellement, le plus nourrissant, à mon avis.

Il y a beaucoup d’orgueil dans ce qu’on appelle la pudeur. De l’amour-propre tout au moins. Je lutte contre ça autant que possible, sachant que les forces égocentriques sont plutôt inspirées par la solitude que par l’essai de communication. Mais parler pour parler ne veut rien dire. Si nous ouvrons la bouche, que ce soit en nous ouvrant le cœur, sinon à quoi bon ? comme dirait mon cher ami Bernanos.

C’est tout de même étrange qu’incroyant depuis plus de dix ans, je n’aie pas cessé – jamais – de relire des gens comme Péguy et Bernanos. Ce sont eux qui m’ont d’ailleurs préservé des voies étroites ; qui m’en ont rendu l’usage impraticable, en tout cas.

Je suis proche parent du prince Mychkine, cet Idiot de Dostoïevski ; je veux dire qu’il y a certaines choses qu’on doit m’expliquer, et d’autres que je comprends tout de suite, comme des évidences. Façon de te prévenir qu’il m’arrive d’insister lourdement sur quelque chose qui me tracasse alors qu’une autre chose s’explique d’emblée, en elle-même, si je puis dire. Je comprends, par exemple, l’erreur, la faute, la faiblesse, et je la pardonne facilement, je parle de celle qui me touche personnellement ; mais ce qui demeure pour moi un mystère, c’est l’esprit sûr de lui, l’esprit jamais en déroute, l’esprit qui respire la bonne foi et la confiance absolue en lui-même. C’est peut-être ce qui me rend Dostoïevski si familier : dès qu’il essaie de présenter un personnage, il lui rend cette justice fondamentale de le montrer dans sa dualité, sa contradiction profonde, sa multiplicité. Pas un « méchant » qui n’ait sa face lumineuse, et pas un « bon » dont les coulisses de l’âme ne soient la scène de conflits où le Mal joue son rôle. Mais je ne sais plus où je voulais en venir. Peu importe pui...