![]()

Achtunddreißig bayerische Sagen als Wegweiser zu verschollenen Schätzen

Die bronzezeitliche Stadt von Bernstorf wurde aufgrund einer örtlichen Sage wiederentdeckt, und auch der Goldschatz des Ritters von Weichs geriet dank einer sagenhaften Überlieferung über viele Generationen hinweg nicht in Vergessenheit. Doch auch anderswo weisen Lokalsagen manchmal auf verborgene Schätze hin, und gut drei Dutzend solcher Sagentexte werden wir nun kennenlernen.

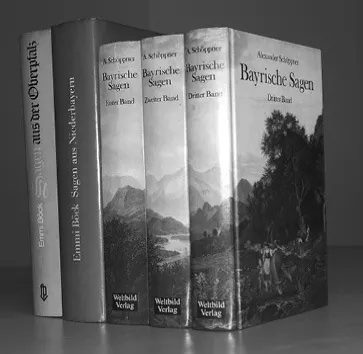

Alle diese geheimnisvollen Volksüberlieferungen wurden in seriösen Sagensammlungen veröffentlicht. Entweder in der dreibändigen Sammlung „Sagenbuch der Bayerischen Lande“ von Alexander Schöppner aus dem 19. Jahrhundert, wobei vom Autor aber eine moderne Ausgabe benutzt wurde, die 1990 unter dem Titel „Bayrische Sagen“ im Weltbild Verlag erschien – oder in den Sammlungen „Sagen aus Niederbayern“ und „Sagen aus der Oberpfalz“ von Emmi Böck, die 1977 beziehungsweise 1986 im Pustet Verlag publiziert wurden.

Die Sagentexte wurden der neuen Rechtschreibung angeglichen und um des besseren Verständnisses willen gelegentlich sprachlich behutsam bearbeitet. Manche Sagen wurden auch gekürzt. Veraltete Ortsnamen erscheinen in der heutigen Schreibweise.

Hier nun die einzelnen Sagen und ihre Interpretationen, die nach bayerischen Regionen geordnet wurden.

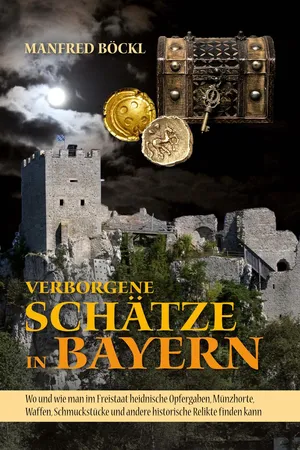

Sagensammlungen können wertvolle Wegweiser zu schatzträchtigen Orten sein. (Foto: Battenberg-Gietl Verlag)

![]()

Schatzsagen aus Niederbayern

Der Schatz im Schlossberg

(Winzer, Landkreis Deggendorf)

Als noch das Schloss Hochwinzer stand, lebte in Winzer ein Hafnergeselle, der einen Erdspiegel besaß. Mit diesem konnte er alle Schätze finden, die unter der Erde verborgen waren. Eines Tages zeigte der Erdspiegel an, dass im Schlossberg Geld vergraben liege. Der Mann ging nachts um zwölf Uhr mit einem Nachbarn zu der betreffenden Stelle und grub und grub. Endlich stieß er auf eine Eisenkiste, die ganz mit Gold und Silber gefüllt war. Als die beiden Männer die Kiste mit großer Mühe ans Tageslicht gebracht hatten, kam der Pfleger über die Schlossbrücke gegangen. „Der Pfleger kommt!“, rief einer der Schatzgräber. Da war der Schatz verschwunden. (Böck)

***

Am Fuß des Burgberges von Winzer wurden römische Relikte gefunden: eine Münze sowie Teile von Keramikgeschirr. Der Ort an der Donau scheint also bereits in der Römerzeit besiedelt gewesen zu sein. Im elften Jahrhundert wurde die Burg Hochwinzer erbaut; 1744, während des Österreichischen Erbfolgekrieges, wurde die Festung durch eine gewaltige Sprengung zerstört. Später wurde die Ruine von den Leuten der Umgebung als Steinbruch genutzt, und heutzutage sind nur noch Ruinenreste erhalten.

Im Zuge der brutalen Niederlegung der Feste mit Hilfe von Schwarzpulver könnten durchaus wertvolle Gegenstände in den Boden geraten sein. Es ist auch nicht auszuschließen, dass unterirdische Gewölbe verschüttet wurden, und ein solcher Gewölberaum, vielleicht in einem Turmfundament, könnte vor der Zerstörung der Burg als Münztresor gedient haben. Womöglich bezieht sich die Sage darauf und bewahrt damit eine Erinnerung an verlorenes Gold und Silber, das noch immer im Untergrund der Ruine ruht – und die Schatzgräber könnten ihr Glück kurz nach der Sprengung von Hochwinzer versucht haben, was auch das Auftauchen des Burgpflegers erklären würde, den es zu jener Zeit ja gegeben haben muss.

In der Tiefe des Burgberges könnten aber noch ganz andere Dinge als frühneuzeitliche Schätze zu finden sein. Ein Bewohner des Marktes Winzer erzählte dem Autor nämlich folgende Geschichte: 1945, bei Kriegsende, hätten deutsche Wehrmachtssoldaten zahlreiche Waffen und viele Munitionskisten in einen unterirdischen Gang gebracht, der vom Ruinenareal zu einem Bauernhof in der Nähe geführt hätte. Später hätten amerikanische Soldaten das Waffenarsenal entdeckt und den Stollen daraufhin mit Sprengstoff zum Einsturz gebracht, um den Deutschen einen Zugriff auf das Waffenlager unmöglich zu machen. Und das heißt: Unter dem Schutt des zusammengestürzten Ganges müsste bis heute viel Kriegsgerät aus dem Zweiten Weltkrieg liegen.

Der Pichelstein

(Grattersdorf, Landkreis Deggendorf)

Der Pichelstein bei Grattersdorf war vor mehr als tausend Jahren ein stattliches Felsenschloss. Darinnen wohnte ein schönes Fräulein mit einem ungeheuren Schatz von Silber und Gold. Weil nun ihr ganzes Herz an dem Schatz hing, so gab sie auch der Liebe kein Gehör und verschmähte die Anträge ihrer Freier. Unter diesen war ein Zauberer namens Elso, der schwor dem stolzen Fräulein Rache und verwünschte ihr Schloss in Stein. Augenblicklich wurde die stattliche Burg in einen Felsen verwandelt, in dem nun die reiche Maid eingeschlossen war.

Doch war ihr vergönnt worden, an einem bestimmten Tag des Jahres wieder ans Tageslicht zu kommen und ihr Geld zu zählen. Jedes Jahr am hohen Fronleichnamsfest, wenn es zur Wandlung läutet, öffnet sich eine verborgene Tür im Felsen, und das stolze Fräulein wandelt ans Tageslicht. Schon manche haben sie dann auf dem Schatz sitzen und ihre Haare kämmen sehen. Zwölf Sekunden währt die Erscheinung; danach ist keine Spur mehr von ihr zu sehen. (Schöppner)

***

Wenn in bayerischen Sagen eine oder mehrere schöne Frauen auftauchen, die einen Schatz hüten, so wird dadurch meistens eine Erinnerung an die vorchristliche keltische Religion ausgedrückt. Denn im Mittelpunkt der keltischen Spiritualität steht die Große Göttin, die sich als einzelne Frau, als Frauenpaar oder als Frauentrinität zeigen kann und die den Schatz des Wissens um die Wiedergeburt hütet. Oft wird sie in den Sagen irgendwohin verbannt, was den Sieg des Christentums über das Heidentum symbolisiert. Doch zu bestimmten Jahreszeiten, die stets auf heidnische Sakralzeiten zurückgehen, kann die Göttin den Menschen wieder erscheinen.

Im Fall der schönen Frauengestalt auf dem Pichelstein fällt die Zeit ihres jährlichen Erscheinens mit dem katholischen Fronleichnamsfest zusammen. Dieses Fest wird immer kurz nach Pfingsten begangen und liegt damit stets nahe am 21. Juni: nahe der Sommersonnenwende. Anlässlich dieses Sommer-Solstitiums wurde aber in keltischer Zeit ein wichtiges Jahreskreisfest gefeiert, in dessen Verlauf für die Lebens- und Wiedergeburtskraft der Göttin und ihres Partners, des Sonnengottes, gedankt wurde.

Während dieses Sakralfestes fanden sicher auch Opferungen statt, und so kann es einst durchaus auch auf dem Pichelstein gewesen sein. Es scheint ganz so, als wäre der Felsgipfel dieses Berges bei Grattersdorf ein keltischer Sakralort gewesen, wo Opfergaben niedergelegt wurden – und womöglich verbergen sich dort bis heute wertvolle Kleinodien aus der Keltenzeit.

Der Zanklberg

(Landau/Isar, Landkreis Dingolfing-Landau)

Auf dem Zanklberg am Hochgestade der Isar sollen vor undenklichen Zeiten drei Frauen gehaust haben. (…) Als einst ein Bauer am Zanklberg ackerte, fand er eine Kiste mit einem Schlüssel. Als er die Kiste öffnen wollte, gingen die Pferde durch. Er eilte ihnen nach. Als er wieder zurückkam, hatte er zwar den Schlüssel, aber die Kiste war verschwunden. Der Schlüssel war längere Zeit in Landau verwahrt. (Böck)

***

Der Zanklberg (eigentlich ein Hügel) liegt westlich der Landauer Altstadt. Auf seinem auffällig flachen Plateau erhob sich einst eine mittelalterliche Burg, die allerdings völlig abgegangen ist. Geblieben sind nur das deutlich planierte Hügelplateau und ein hohlwegartiger ehemaliger Burggraben. Eigentümer der Burganlage waren die Grafen von Zulling-Ellenbrechtskirchen, deren Geschlecht im frühen 13. Jahrhundert ausstarb. Damit kam die Burg an das Herzogshaus der Wittelsbacher; nahe der Festung wurde etwa zur gleichen Zeit die Stadt Landau gegründet. Irgendwann in den darauffolgenden Jahrhunderten verfiel die Burg zur Ruine; deren Steine wurden sodann vermutlich von Landauer Bauherren nach und nach abgetragen, und zuletzt existierte nur noch der heutige Burgstall.

In der Sage wiederum wird zunächst einmal mehr auf die Göttin aus keltischer Zeit Bezug genommen, die hier als Trinität auftritt.

Danach wendet sich der Sagentext dem Mittelalter und der Volkserinnerung an die ehemalige Grafenfeste zu – und spricht außerdem von einer im Zanklberg verborgenen Kiste, mit der man unwillkürlich ein Behältnis mit wertvollem Inhalt assoziiert. Besonders interessant ist dabei die Erwähnung des Kistenschlüssels, der noch lange in Landau aufbewahrt worden sein soll.

Dies ist ein auffallend konkretes Informationselement – und gerade das deutet darauf hin, dass es sich bei der Kiste, welche der Bauer fand und dann wieder verlor, ebenfalls um einen ganz konkreten Gegenstand gehandelt haben muss: möglicherweise um eine kleine Truhe oder eine große Schatulle, die beim Ackern auf dem Hügelplateau ans Licht kam; die gleich danach aber, weil die Pferde durchgingen und die Erde deshalb bebte, wieder im Erdboden verschwand.

So etwas wäre durchaus möglich gewesen, sofern sich unter dem Behältnis ein Hohlraum befunden hätte: ein Spalt oder ein Loch im Ruinenuntergrund der einstigen Burg. Auf dem Plateau finden sich jedenfalls bis heute Stein- und Ziegeltrümmer der verschwundenen Festung, und angesichts dessen wird es bestimmt auch tiefer im Burghügel noch bauliche Überreste der Feste und vielleicht sogar erhaltene Teile von Kellergewölben geben, die nicht unbedingt fundleer sein müssten.

Die Erscheinung bei der Ruine

(Dießenstein, Landkreis Freyung-Grafenau)

Ein Handwerker aus der Donaugegend hatte einmal um Preying, unweit der Saldenburg, zu tun und machte sich noch am Abend desselben Tages auf den Heimweg. Nachdem er einige Stunden einsam dahingewandert war (…), merkte er, dass er sich verirrt hatte. Um Mitternacht endlich sah er ein Licht. Er dachte, eine menschliche Wohnung zu finden. Aber er erschrak sehr, als er zu dem Licht kam. Vor ihm erhob sich die Schlossmauer von Dießenstein, und auf ihr saß eine Jungfrau. Die stieg lächelnd von ihrem Sitz herab und klopfte mit ihrem Stab auf die Erde. Der Boden tat sich auf, und ein Schatz von Gold und Edelsteinen wurde sichtbar.

Die Jungfrau stieg einige Stufen in die Gruft hinab, die sich geöffnet hatte, und bedeutete dem Mann, ihr zu folgen. Dieser aber blieb wie gebannt auf seinem Platz stehen. Nachdem er sich einigermaßen von seinem Schreck erholt hatte, floh er. Traurig schaute ihm die Jungfrau nach und winkte ihm hinterdrein. Plötzlich entstand ein unterirdisches Rollen. Dann herrschte wieder geheimnisvolle Stille. Spuk, Schatz und Jungfrau waren verschwunden. (Böck)

***

Die kleine, im Spätmittelalter erbaute Burg Dießenstein, die auf einem Felsstock über der Ilz emporragte, wurde Anno 1742 im Verlauf des Österreichischen Erbfolgekrieges auf spektakuläre Weise zerstört. Zunächst wurde sie von einer Militäreinheit des österreichischen Barons Franz von der Trenck belagert und eingenommen; dann, als die überlebenden Verteidiger gefangengesetzt waren, inspizierte Trenck die Festung. Er untersuchte, mit einer Fackel in der Hand, auch die Kellergeschosse des Burgturmes. Dort aber befand sich das Pulvermagazin von Dießenstein, was Trenck nicht wusste, weshalb er unvorsichtig mit seinem Feuerbrand umging. Die Folge war eine fürchterliche Explosion, welche den Turm und weitere Burgteile einstürzen ließ. Trenck wurde schwer verwundet; nur mit knapper Not überlebte er – und als er wieder handlungsfähig war, ließ er die gesamte Burganlage schleifen.

Auch in dieser Sage taucht eine göttliche Frau auf, was damit zu tun hat, dass der Burgfels von Dießenstein in vorchristlicher Zeit ein paganes Heiligtum war. Darauf weist der Ortsname hin: Die Disen waren eine segenbringende Gruppe germanischer Göttinnen. Die Erwähnung der Jungfrau (einer Dise) erinnert also an die heidnische Bedeutung des Burgplatzes.

Diese Frau handelt nun recht realistisch, denn sie öffnet eine Gruft im Ruinenareal und steigt ganz irdisch über eine Treppe zu einem Schatzhort hinab. Dann fordert sie den Handwerker auf, ihr zu dem Schatz zu folgen, doch der Mann flieht verängstigt und ist deshalb außerstande, den Gold- und Juwelenschatz an sich zu bringen.

Wenn wir nun wieder ins Jahr 1742 zurückkehren, werden die Aussagen über die Treppe und die Gruft hochbrisant. Denn unter dem Burgturm gab es nach örtlichen Überlieferungen eine tiefe Felsspalte, die begehbar war. Sie wurde durch den einstürzenden Turm verschüttet, und es könnte gut sein, dass bei dieser Katastrophe wertvolle oder auch historisch bedeutsame Gegenstände, die sich in der Gesteinskluft befanden, unter dem Turmschutt begraben wurden, wo sie ihrer Wiederentdeckung harren.

Und es gibt noch ein geheimnisvolles Element in der Dießensteiner Ruine. Dort wo das Mauerwerk noch am besten erhalten ist und einen mehr oder weniger umschlossenen, nach oben offenen Raum bildet, liegt eine zentnerschwere rechteckige Steinplatte im Boden. In einer ihrer Ecken befinden sich zwei runde Löcher – und es ist nicht auszuschließen, dass diese Platte den Zugang, möglicherweise Treppenstufen, zu einem unterirdischen Gewölbe verbirgt.

Hadrians Grab

(Eining, Landkreis Kelheim)

Das Volk behauptet, dass Kaiser Hadrian seinen Nebensitz einige Jahre am Limes gehabt hätte. Und heute noch heißen einige Häuser, die nahe bei der Donau in den Hienheimer Forst hineingebaut sind, „Haderfleck“.

Durch ein Unglück soll Hadrian an dieser Stelle ums Leben gekommen sein. Und es heißt, dass er in einen goldenen und in einen silbernen Sarg gelegt wurde, und dass ihn seine Leibwächter dann donauaufwärts gebracht haben und er gegenüber von Abusina (Eining; Anmerkung des Autors) nahe bei einem Eichenbaum begraben worden sei. Und wirklich steht da allein in weiter Flur eine Eiche. Aber der Schatz ist bis heute noch nicht gefunden (…). (Böck)

***

In Eining lag das recht bedeutende Römerkastell Abusina, das vom ersten bis zum fünften Jahrhundert als Grenzgarnison an der Donau diente und von dem sich bis heute umfangreiche Grundmauern erhalten haben. Und der römische Kaiser Hadrian (76 bis 138) kann sich zeitweise durchaus in diesem Kastell aufgehalten haben, denn er kümmerte sich höchstpersönlich intensiv um die Verstärkung der Grenzbefestigungen des Imperium Romanum, weshalb er nachweislich auch den Donau-Limes inspizierte. Die Anwesenheit Hadrians an dieser nassen Nordgrenze des Reiches ist für ...