![]()

Apuntes de Ituzaingó #1

La estación de trenes. Una bencinera destartalada. Un carrusel en medio de la plaza. Monumentos de héroes que desconozco. El calor sobre el asfalto. Doblando hacia la izquierda desde la vías del ferrocarril se repiten casas que parecen como sacadas de un melodrama de Douglas Sirk: grandes, blancas, con garajes anchos para acoger automóviles inmensos como los que fabricaban en los 50. Decido explorar el otro lado de la línea y llego al centro. Entonces me encuentro frente a frente con una galería comercial que se cae a pedazos. Desde mi infancia en Valparaíso, disfruto de estos pasajes techados que sobreviven en las sombras del retail y acogen la resistencia de la producción local, las tristes tiendas de manualidades y también las reservadas para adolescentes metaleros. En una de ellas compro un parche de Motorhead, sabiendo que nunca lo voy a usar. La verdad es que no había pensado en Motorhead probablemente desde el año 1991, cuando era un fan ferviente de la banda, pero la noticia de la muerte de Lemmy Kilmister me llevó a recuperar el entusiasmo perdido.

En eso, digamos, en mi patológica obsesión por los muertos, reflexionaré después en un café adornado con animales de plástico. Se llama Zoo y parece un zoológico de juguetes. Ante la mirada hambrienta de un cocodrilo repasaré mentalmente mi fijación por la fatalidad. Pensaré en tipos como Jean Eustache, Malcolm Lowry, Richard Brautigan, Jeffrey Lee Pierce, Jean Vigo. Analizaré que mi fascinación por este último está influenciada por la seguidilla de infortunios médicos en la que se transformó su vida, coronados por una prematura muerte a los 30 años que, ciertamente, condimentan la apreciación. O le dan esa mística de la tragedia que, más allá del morbo, cierra cada historia con la evidencia de que la vida es un juego en el que siempre se pierde. El cocodrilo parecerá estar de acuerdo.

Todos ellos tuvieron, sin embargo, una suerte de segunda vida. Vida sin vida, por supuesto. Como una fiesta en nuestro honor a la que no podemos asistir. Siempre me interesaron los personajes que aspiran a ese reconocimiento final y se atreven a resaltar una seguidilla de triunfos que pueden conducirlos a la trascendencia. Como si los logros, reales o imaginarios, fuesen paliativos del destino que nos espera.

Llevo años tratando de sacar adelante una película que trata justamente de eso: de un músico olvidado que, enfrentado a la posibilidad de su propia muerte, intenta reformular su historia a través de un libro autobiográfico que exagera sus logros. Más que su desaparición física, lo que le inquieta es no dejar algo después de su partida.

¿Cuándo se gestó esta cultura de la celebridad? En 1916 el inglés Max Beerbohm escribió el cuento Enoch Soames, centrado en un escritor que firma un pacto con el diablo. Le pide que lo lleve hasta el futuro para poder entrar a una biblioteca y revisar el legado que dejó en las letras. Si Van Gogh o Ed Wood hubiesen hecho el mismo trato, se habrían enfrentado a una paradoja aún más dolorosa que no figurar en las enciclopedias: un reconocimiento –uno como un lunático talentoso, el otro como un perdedor entrañable– que choca dolorosamente con las miserias, especialmente financieras, que experimentaron en vida. También están los otros, esos que sufrieron en este mundo y se fueron con las manos vacías, aquellos muertos que han quedado reducidos a silencio y, en el mejor de los casos, a menciones anecdóticas en algún sitio de internet.

Más allá del juego de vanidades, podemos decir que toda obra es inmortal porque combate la desaparición inexorable. Para Raúl Ruiz –quien adaptó Enoch Soames y le salió la sarcástica Nadie dijo nada–, las películas están destinadas a convertirse en fantasmas, porque sus responsables están condenados a morir.

A comienzos del siglo XX no existían en Buenos Aires tratamientos para las enfermedades respiratorias. Se pensaba que el único remedio consistía en buscar aire puro en las alturas. Las familias pudientes se mudaban a Córdoba. Los que no podían hacerlo optaban por Ituzaingó, que está por sobre otras localidades del Gran Buenos Aires en relación al nivel del mar. La ciudad, famosa por sus amplios jardines, acogió así a muchas personas afectadas por el asma, la bronquitis y la tuberculosis.

Ituzaingó –que lleva el nombre de una sangrienta batalla– fue escondite esporádico de Camila O’Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez, amantes trágicos que pasaron por aquí mientras escapaban de la ley. Terminaron en la ciudad de Goya, donde en 1848 fueron apresados, juzgados y fusilados por mantener una relación prohibida. La tragedia inspiró una película (Camila) y, mucho antes, una cinta muda dirigida por Mario Gallo.

El 24 de marzo de 1978, los presos políticos Claudio Tamburrini, Daniel Rusomano, Guillermo Fernández y Carlos García Muñoz lograron fugarse de la Mansión Seré, centro clandestino de detención de Ituzaingó. Los hechos fueron llevados a la pantalla por Adrián Caetano en la película Crónica de una fuga.

El miércoles 22 de enero del año 2012, precisamente a las 8.33 a.m., un tren que pasó por Ituzaingó no pudo frenar en la Estación de Once y terminó con 52 muertos y más de 700 heridos. Buenos Aires fue golpeada por el horror en una mañana calurosa, parecida al infierno, que nos hizo pensar en humo, chatarras y cuerpos quemados.

Si evoco esas intensas historias de amor, dolor y muerte, consigo una imagen de Ituzaingó que ciertamente choca con la que he cultivado mentalmente por más de 20 años. Ituzaingó fue siempre para mí un lugar donde jóvenes desempleados pueden sentarse durante toda la tarde bajo un árbol o en el interior de un automóvil y mantener conversaciones sobre la nada. Una tierra de gente honrada, pobrezas templadas y vidas sin mayores sobresaltos. Ituzaingó es, en definitiva, lo que me ha mostrado Raúl Perrone a través de sus películas.

En sus primeras obras, Perrone trasplantaba el imaginario de ciertas películas independientes de los 90 a una ciudad en la que se potenciaba el aburrimiento, los tiempos muertos y las conversaciones serpenteantes. Sin grandes acentuaciones dramáticas, ese cronista de los suburbios nos invitaba a recorrer un limbo terrenal donde no había más que asfalto y soledad. En Labios de churrasco, un videoclub funcionaba como puerta de escape, como una bodega repleta de historias asombrosas. Perrone ofrecía el mejor homenaje posible al cine contraponiendo la ficción fílmica al fastidio aletargado de la cotidianidad. Esa película fue el inicio de una trilogía que continuó con Graciadió y 5 pal’ peso.

Si hablamos de la Roma de Fellini, el París de Truffaut o la Nueva York de Scorsese, también podemos referirnos al Ituzaingó de Perrone. La diferencia es que la de Fellini es solamente una de las tantas Romas que ha retratado el cine –una muy distinta a la de, digamos, Rossellini o Antonioni– mientras que Ituzaingó no cuenta con otra mirada. Ituzaingó es Perrone.

En este punto, más de alguno dirá que es absurdo y risible comparar a Fellini con el argentino, sin embargo, el contraste algo dice sobre el cine como registro de la realidad. Si el italiano buscaba homenajear la majestuosidad de una ciudad como parte de una gran fantasía que abarca también los sueños, las primeras películas de Perrone están construidas sobre la simpleza de una cámara de video enfrentada a un paisaje, sin artificios ni glorificaciones. La imagen desaliñada se parece a esas grabaciones que realizamos en vacaciones para inmortalizar el momento y mostrarles a nuestros amigos dónde estuvimos. Y algo parecido es lo que el cineasta ha hecho a través de un montón de películas de bajo presupuesto: contarnos dónde habita y mostrarnos quiénes son sus vecinos. Por eso es fácil reconocer el lugar al visitarlo. El cine no ha mentido.

La hipótesis pareciera desarmarse si tomamos en cuenta las obras abstractas y espectrales que el director ha hecho después del 2013, aunque son solo variaciones de una misma matriz. Es necesario haber conocido al muerto para entender su fantasma y, de alguna manera, Perrone mató a Ituzaingó para volverla inmortal.

Parezco un especialista en su obra, pero soy un farsante. Solamente he visto 10 películas de las casi 70 que ha realizado. La gracia es que probablemente ni él mismo ha visto su filmografía completa. Durante muchos años me obsesioné con buscarlas. Hoy he perdido esa ansiedad y me conformo con leer algunos títulos e imaginar el resultado. El punto es que sé que sus películas me van a gustar, aunque en verdad no me gusten. Lo que me interesa realmente es su espíritu, el hecho de que fueron realizadas sin dinero, lejos de burocracias, reglamentos y requisitos limitantes.

Digamos que, a pesar del conocimiento parcial de su obra, podría desenvolverme bien en un simposio sobre Raúl Perrone, si es que un evento así fuese posible. Discutiríamos –en un pulcro auditorio– sobre la ética y estética de su cine con ceños fruncidos y un puñado de teorías por lanzar. Hablaríamos de ideas que no necesitan de una comprobación fílmica concreta, porque están inmersas en una nube platónica que trasciende la materialidad. Una película de Perrone será siempre una película de Perrone, aunque él decida tomar caminos distintos. Digamos que si se fuera a Hollywood y se encargara de la dirección de Duro de matar 9, seguiría siendo Perrone, un cineasta poco ortodoxo que se ha conseguido un método y un universo propios.

Pienso en Bruce Willis caminando por Ituzaingó en blanco y negro. Un loop visual y sonoro amenaza con quebrar las imágenes.

La idea del simposio me lleva a googlear en busca de alguna tesis académica. Encuentro lo siguiente: “La dissociatio entre la parole et l’image et l’usage des intertitres dans le cinéma de Raúl Perrone”. Auter: Agustina Guiraud. Université Paris Nanteree.

![]()

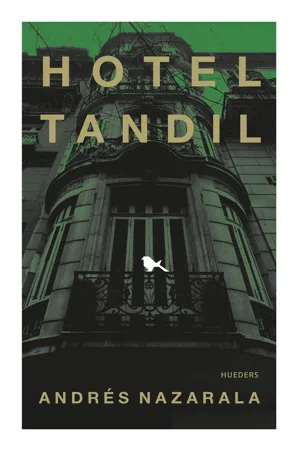

Los críticos son peores que la ceguera

Sobre la cama del Tandil veo 10 minutos de La mirada de los otros, esa película en la que Woody Allen interpreta a un director de cine que se está quedando ciego. Automáticamente pienso en Melik Saracoglu, cineasta turco al que conocí en el Festival de Cine de Moscú, donde estrené Los años salvajes. Su historia me cautivó: él viajó de Estambul a Lyon con el fin de estudiar cine, su gran pasión desde que era niño. Cuando volvió a Turquía realizó su primer largometraje, un drama familiar llamado Orada. Dos años después peregrinó a Suecia para hacer un documental sobre Ingmar Bergman (Viaggio in Bergmania). Acababa de cumplir 30 años y ya contaba con dos largometrajes que supo instalar en el circuito internacional de festivales. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ir cuesta abajo. Su vista comenzó a empeorar y, entre consultas médicas y tratamientos, fue asumiendo la triste posibilidad de que perdería la vista. Como si aprovechara urgentemente un último instante de luminosidad, registró todo el proceso en un documental que da cuenta de su tragedia: Eye AM, un filme que circula entre la desesperanza y el humor negro.

Él mismo me contó su desventura mientras bebíamos vodka en una fiesta a orillas del Río Moscova. Alzando su voz para competir con los bits de un dj hiperventilado, me confesó que hacer cine era para él algo tan vital como respirar. En un momento de la conversación trató de tomar la botella, sin éxito. Tuve que acercársela.

Lo dramático de su situación era la cuenta regresiva, saber que el tiempo se acaba y que pronto estaría privado de hacer lo que amaba. Para mí, en cambio, el futuro fue siempre un césped inmenso que ahora muestra su verdadera longitud, como una ilusión óptica.

Lo interesante de Eye AM es que la ceguera de Melik está abordada con cierto humor. La escena más graciosa lo tiene a él, retorciéndose en la cama de un hospital, mientras es juzgado por críticos de cine ...