- 278 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

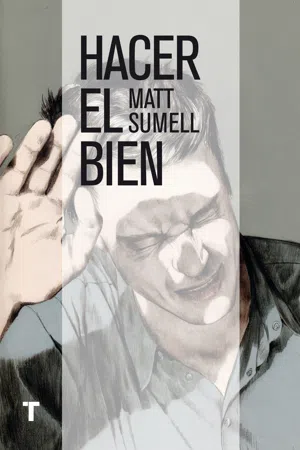

Hacer el bien

Descripción del libro

Alby, el narrador de este libro, está a punto de pegar a su hermana. Y eso sería romper la promesa hecha a su madre. Su madre in articulo mortis. Matt Sumell, el autor de este libro, no es Alby. Pero cómo se le parece. Y aquí, al igual que en la vida misma, el aburrimiento, la violencia, la humillación y el cariño tienden a confundirse.

Matt Sumell ha publicado unos cuantos relatos en The Paris Review, Electric Literature y otras revistas de alcurnia o más novedoso prestigio. Este es su primer libro. Un libro que trasciende la primera persona de moda para interpelar al lector con una difícil cuestión, ésa que trae de cabeza a los narradores de familia pobre: ¿y sobre esta vida de porquería, qué queréis que os diga?

Desde luego, una consideración así solo anuncia lo mucho que el narrador va a decir. "He visto a la gente quedarse calva, quedarse majareta, quedarse sin carné de conducir. Mi padre se quedó sin vesícula biliar por hacer la dieta del Nutrisystem. ¿Qué podía hacer yo?" Claramente, escribir un relato a golpes: Hacer el bien.

Preguntas frecuentes

Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.

Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.

Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado

- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.

- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.

Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.

Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.

Sí, puedes acceder a Hacer el bien de Matt Sumell, Ismael Attrache en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Literatura general. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Vale

Aquí es donde cuento cómo viajé de California a Ohio gracias a la American Express para ver a Piernas Gordas después de que ésta llegara al mundo de cabeza y dejara la vagina de Tara destrozada para siempre (eso al menos es lo que dice mi hermano, y yo me fío de él porque se la ha visto), y la llamo Piernas Gordas porque tenía las piernas gordas y porque muy inteligente no soy. Cuando él me la puso en los brazos por primera vez no pude evitar que me sorprendiese lo pequeña que era, y cómo chillaba, y luego me dio mucho asco que mi hermano me contara los detalles del parto mientras le daba sorbitos a una botella de Budweiser y yo recordaba una frase inteligente que había dicho una persona inteligente sobre los partos: «Nacemos entre mierda y pis»…, ¡pero en latín! «Mola», me dije para mis adentros. Luego «¡guay!», mientras le daba pellizcos en sus piernas gordas, le acariciaba la barriga y le tocaba la nariz; a continuación se la volví a dar a mi hermano y me pillé una cerveza, la primera de muchas en ese viaje, porque había que celebrar la llegada de Piernas Gordas y porque después de esa visita hice otra (que es de lo que esto trata en realidad), una visita de inspección y de cuatro días de duración al número 3 de la avenida Woodland, en Long Island, para ver hasta qué punto era mala la situación de mi padre.

Era malísima.

Me quedé mirando sorprendido sobre todo la tostadora, desenchufada, con manchas de dedos y volcada en la encimera cubierta de correo atrasado y migas, con las dos ranuras tapadas con cinta adhesiva por algún motivo o motivos que no alcanzaba a comprender. Renuncié a entender nada relativo al microondas, cuyo panel de control, antes blanco, ahora estaba marrón por culpa de la mugre que había dejado un dedo índice, con el asa varios tonos más oscura, y con una percha de alambre colgando de ella en la que había media docena de gomas elásticas y una corbata de los Looney Tunes. Era la que mi padre se ponía en Navidad, en ella aparecía Bugs Bunny saliendo de una caja de regalo y sosteniendo una zanahoria pintada como un bastón de caramelo, y poniendo esa cara que pone antes de preguntar la cosa esa que pregunta, y mentalmente volví a responder que no tenía ni idea de qué había de nuevo, porque no la tenía. Estábamos a treinta y pico grados y había bastante humedad, habían pasado algo más de siete meses desde el mes de diciembre del año anterior, cuando nos reunimos todos en casa de mi hermana y comimos galletas de marihuana y pasamos tres veces por el túnel de lavado hasta que a mi padre le pareció que le estaba dando un ataque al corazón. Nos dirigimos al hospital pero al final acabamos comiendo unas hamburguesas.

Dejé las bolsas para rascarme el picor de los tobillos, de los que salieron pulgas en todas direcciones, como pelotas de pingpong, mientras yo miraba con mala leche tres cestas de correos que había debajo de la mesa, en el suelo asqueroso, la primera llena de periódicos y de cuadernos de crucigramas, otra de cables eléctricos y pilas usadas, la tercera de botellas vacías de cocacola light y de zumo de arándano. Me empezó a preocupar la uretra de mi padre mientras me quedaba hipnotizado al fijarme en la neveracongelador, el único objeto limpio de aquel lugar, y en el que ya no había ni imanes ni dibujos. Supuse que él intentaba olvidarnos, y supuse que yo me había presentado allí para recordarle nuestra existencia.

Pero todavía le quedaba como una hora para salir del trabajo, así que subí las escaleras con paso militar y entré en el baño, donde me encontré a Steve subido a la cisterna del inodoro, flaco y quieto y mirando fijamente algo que había en una esquina y que solo él veía, con un amarillento collar antiparásitos en su fino cuello. Era una mascota nueva, en teoría de mantenimiento barato, que mi hermano había recogido en un refugio para que le hiciera compañía a mi padre y lo animara. Lo llamé como se llama a los gatos, en plan «minino, hola, gatito, Steve», y luego extendí el brazo para acariciarlo pero él se erizó y soltó un bufido y le dio un zarpazo al aire, cerca de mi mano, como si fuera gilipollas, así que le dije que era un gilipollas y un mamarracho e intenté acariciarlo de nuevo, porque ahora la cosa se había convertido en algo personal entre nosotros, una competición de caricias gatunas. «Mira, colega, te voy a acariciar, me cago en todo», le dije. Pero en esta ocasión dio un salto y de la cisterna fue a parar a la bañera, donde siguió en sus trece, lanzándome soniditos agudos y dándole puñetazos al aire cuando me acercaba demasiado. «Como quieras, pedazo de imbécil», le dije. Luego abrí el grifo de la ducha.

¿Me creerá alguien si digo que no sirvió de nada, que no se movió? Porque eso es lo que estoy diciendo: que no sirvió de nada y que no se movió. Solo se encogió un poco y parpadeó mucho cuando le cayó el agua, tan molesta, y a mí me asustó el bicho aquel que me miraba todo enloquecido y empapado. Nunca había visto que un gato hiciera nada semejante, e intenté imaginar qué es lo que le tiene que pasar a un gato para que reaccione así. No lo sé, y me decepciona la incapacidad de mi cerebro para llegar a cualquier respuesta que no sea el recuerdo de mi padre yendo a gatas por la casa con ropa interior morada la noche en que murió mi madre, sin la pierna ortopédica y borracho como una cuba, avanzando por el suelo de forma lenta y penosa hacia el baño.

Lo que mi cerebro sí pudo hacer fue advertir lo delgado que estaba Steve ahora que se había empapado, delgadísimo, y le di unos toques con el cepillo de la escobilla de baño para llevarlo a un extremo de la bañera, luego me quité la ropa y me metí con él, al otro lado, para refrescarme y pensar, y lo primero que pensé fue lo mucho que detestaba la segunda cortina de ducha.

El motivo por el que había dos: hacía varios años, unos doce, empezó a salir agua por el techo del pasillo de abajo. Mi padre puso una segunda cortina pegada a la pared y por delante de la ventana en plan parche temporal, dijo, hasta que consiguiera cambiar el alféizar de madera podrida y volver a sellar la bañera. Pero nunca llegó a hacerlo. Hubo muchas discusiones internas al respecto hasta que accedió a llamar a un profesional, pero también esto lo fue retrasando porque nunca estaba en casa cuando ese profesional venía.

Al tipo ese al final se le presentó una oportunidad un domingo, cuando acudió sin previo aviso a nuestra casa después del servicio religioso de las diez en la iglesia St. John’s the Episcopal, acompañado por toda su familia. Mi padre me dijo que había mirado por la ventana y había visto a tres mexicanas y a un tío sin identificar comiendo maíz mientras cuatro niños se dedicaban, uno por uno, a tirarse de un salto desde el porche y a lanzarle piñas a un quinto niño. Me alegró enterarme de que lo iban a arreglar, pero en mi siguiente visita al hogar vi que no había sido así. Mi padre no le pagó a aquel tipo para que cambiara el alféizar ni para que volviera a sellar la bañera, sino para que pusiera un falso techo por debajo del que estaba estropeado en el pasillo, uno de esos de placas de espuma que se encajan en una cuadrícula metálica, como los que se ven en las oficinas de los dentistas y en las tiendas y locales.

−Así cuando se filtre agua cambio las placas y listo −nos soltó.

La segunda cortina de ducha me recordaba todo aquello y, por extensión, el resto de las reparaciones domésticas que le habían salido como el culo o que había saboteado: el extremo de una mesa apoyado en una pelota de tenis sobre una botella de zumo Snapple, los alicates que hacían las veces de mando del agua caliente en el fregadero, las barcas que permitía que se llenaran de hojas y que dejaba expuestas al largo invierno. Y fue ese detalle, el de las barcas que no había protegido para el invierno, dos de las cuales se llenaron de hielo y se hundieron y otra cuyo bloque del motor se partió, lo que más me dolió de todo. Mis años más felices eran los que había pasado en aquellas barcas, haciendo el tonto por el río con los amigos o cruzando a toda pastilla la bahía lisa y cristalina a las cinco de la madrugada para navegar por el banco de arena que hay delante del Bosque Sumergido antes de que llegara el viento, y después cogiendo almejas a pie para comer. Unas excursiones de pesca y acampadas y recorridos por el río, de noche, por el puro placer de hacerlos, cuando todos éramos jóvenes, estábamos morenos y en forma y hablábamos de la vida mientras nos tomábamos unas cervezas que habíamos robado de los garajes y de los cajones más fríos de las neveras de nuestros padres. Lo teníamos todo por delante.

Y allí, de pie en medio del baño, desnudo, lleno de picaduras de pulga y sin madre, en la ducha sucia de una casa sucia mientras un gato desquiciado me lanzaba miradas asesinas, le eché la culpa de la situación a mi padre. O al menos se la eché en parte. Algo de lo que pasaba, estaba convencido, era culpa suya.

Al fin y al cabo, la casa era suya, y hacía con ella lo que le apetecía. Aunque ahí estaba la cuestión: aquello no era lo que le apetecía. Aquello era una rendición. Tras la muerte de mi madre había renunciado prácticamente a todo. De todas formas, mía no era, así que ¿qué derecho tenía a enfadarme?

Pero estaba enfadado, y fue la segunda cortina de ducha lo que me lo recordó, y fue la segunda cortina de ducha lo que me recordó que por lo poco que consiguiera en aquel lugar iba a tener que pagar un elevado precio personal. Me recordó que aquello iba a ser pero que muy difícil.

Dejé de pensar en eso para revisar los champús del alféizar podrido, cogí un bote de mejunje anticaspa y eché un chorro en la cabeza de Steve, que cuando lo hice maulló pero nada más, luego me enjaboné un poco con lo mismo y poco a poco fui quitando el agua caliente hasta que la polla se me encogió y el gato empezó a temblar. Salí refrescado, me puse los pantalones cortos temblando y decidí secarme lejos de las pulgas, al aire libre; encontré una silla de exterior que no estaba rota, la llevé al garaje y me senté en el centro, rodeado de cajas y bicis y piezas de barca, aquel motor fueraborda cuya tapa del depósito era una telaraña, y me quedé escuchando cómo los aspersores del vecino lanzaban entre chasquidos los semicírculos de todas las tardes mientras esperaba a que mi padre volviera del trabajo, para lo que faltaban cuarenta minutos. Su coche, un Toyota híbrido y nuevo, ya tenía una calavera y unas tibias cruzadas pintadas con rotulador en el parachoques delantero y una brida que sujetaba algo. Bajó del vehículo, gruñó mientras se enderezaba, más menudo y frágil que nunca (llevaba una camisa vaquera dos tallas más grande y se sujetaba los pantalones con un cinturón y unos tirantes), y con un aspecto más ridículo gracias al nuevo peluquín, amarillo y gris, que le coronaba la frente. Le di un abrazo y le dije que tenía un aspecto estupendo, y él me contestó que yo parecía de mal humor y marica y me preguntó qué hacía en el garaje.

−Tienes pulgas, amigo. Ha de venir un técnico en plagas −expliqué mientras señalaba la casa con el pulgar.

Tuvimos una pequeña discusión al respecto que terminó cuando él dijo que volvería a cargárselas a todas.

−¿Con qué? −pregunté.

−Pues con un espray antipulgas.

Intenté explicarle que esos productos, evidentemente, no sirven de nada y que si los utilizaba tendríamos que pasar unas cinco horas fuera de la casa. Él no tenía ni idea de qué le hablaba.

−Porque llevan veneno, tío −aclaré−. No puedes respirar lo que suelta el bote. −Lo miré haciendo zigzag con los ojos mientras esperaba una respuesta que no llegó a producirse, y finalmente detuve la mirada en una mancha de salsa que llevaba en la camisa. Entonces lo entendí−. Ya lo has hecho. Has estado respirando el producto…

−No pasa nada −aseguró−. En el bote dice que no pasa nada. −Entonces puso cara de resignación y se dirigió a la casa, con paso más inestable de lo que yo recordaba; en mitad del patio se paró y se dio la vuelta−. No quiero que entre nadie…

−¿Y eso por qué? −pregunté.

−Porque tengo que hacer limpieza.

−Ya la hago yo −propuse−. Problema resuelto.

−¡Que no quiero que entre nadie! −chilló.

Enseguida se encaminó a la puerta de atrás mientras me pedía a gritos que no le diera la lata y le dejara morirse ya, una táctica que conozco bien desde los primeros años de instituto, cuando mi hermano y yo salíamos a cenar con él, los miércoles por la noche, a restaurantes de comida rápida y se pasaba el rato dándonos el coñazo, diciendo que nuestra madre era un coñazo. Pero su vida parecía ahora tan deprimente que empecé a creer que quería morirse de verdad, porque en su lugar seguramente a mí me habría pasado eso, y lo seguí a la cocina y le pregunté si seguía tomando los antidepresivos. Me dijo que no, porque lo dejaban muy cansado.

−Ya sabes que estar muerto es como estar supercansado para siempre, ¿no?

−Estar muerto es conseguir que dejen de darte la lata para siempre −contestó.

−Bueno, vale. Pero soy tu hijo y te quiero y no voy a dejar de darte la lata, joder, y si no llamas a un técnico en plagas pienso tenerte una década con respiración artificial e invitar a gente a venir todos los días. Amigos, enemigos, el cartero de los cojones… Voy a poner un cartel en el 7-Eleven que diga eh, todos vosotros, venid. Y cuando todos ellos vengan, ¿sabes qué verán? Verán una casa muy limpia y otro cartel en el que se leerá la palabra «gilipollas», con una flecha que apunte a tu puta cara, y al lado voy a colgar una foto de tu culo, que podré hacerte sin ningún problema cuando estés en coma, y luego todos jugaremos al juego de las diferencias pero no ganará nadie porque nadie verá ninguna diferencia, tonto del culo.

−¡No quiero que vengan desconocidos!

−Ya me he dado cuenta −dije.

Luego observé cómo se hurgaba en los bolsillos y echaba centavos en un recipiente de margarina lleno de monedas y llaves viejas, unas llaves viejas que me molestaron hasta tal punto que me cuesta expresarlo. No fue entonces, sino unas semanas después, cuando se lo comenté a mi hermana mientras me preguntaba en voz alta si sería posible diseñar unas cerraduras a partir de las llaves, empezando el proceso por el final, y Jackie me contestó que no lo sabía pero que el arte puede ser algo parecido: el laborioso proceso de construir mecanismos de gran complejidad en los que poder encajar llaves, por lo demás inútiles, de nuestro pasado.

−Oye −le dije a mi padre−, lo siento. No he estado muy simpático. Estoy haciendo todo lo posible por ser bueno y ayudarte, y estoy esforzándome aún más por no volarte la cabeza de un puñetazo, pero me cuesta porque estoy convencido de que en realidad las dos cosas son lo mismo, pedazo de imbécil.

−Ya lo sé, ya lo sé −respondió él; ése era el arranque de su monólogo victimista−. Todo lo hago mal, todo es por mi culpa…

−¡Sí! ¡Lo es! Este desastre es tuyo. Está así por ti. Y ahora eres abuelo. ¿Tú crees que A. J. te va a traer aquí a Piernas Gordas de visita? Porque no lo va a hacer. Porque es un sitio asqueroso y está lleno de pulgas porque le has puesto a Steve un collar antipulgas, coño, que es algo que nadie usa desde 1987, así que estoy seguro de que ahora se ha vuelto mongolo. Se le ha ido la pinza, como a ti. Le tienes que comprar un líquido antiparásitos, tipo Frontline o Advantage.

Él sacó el dedo corazón, me lo acercó a la cara, lo dejó ahí y preguntó:

−¿Y eso dónde se compra?

Yo saqué el dedo corazón, se lo acerqué a la cara, lo dejé ahí y contesté:

−En una tienda de animales.

−Vale. Pues vamos a una tienda de animales.

−Muy bien. Vamos a una tienda de animales.

−Muy bien.

−Muy bien.

Entonces retiramos los dedos y fuimos a una tienda de animales pero la cosa no fue muy bien, nos tiramos todo el trayecto de ida y el de vuelta discutiendo la idea de si la música country es para blancos con problemas de patriotismo, solo nos detuvimos una vez, y poco tiempo, para contemplar un curioso resto de animal atropellado en medio de la autopista Montauk. El cuerpo del pájaro (supongo que era un cuervo) había desaparecido, seguramente estaría pegado a la rejilla delantera de un coche aparcado frente a la casa de alguien, o se lo habría llevado un mapache o una comadreja o cualquier otro carroñero urbano, pero, en cualquier caso, ya no estaba. Lo único que quedaba era un ala, que el impacto había arrancado del pájaro y había hecho rodar por el cemento, donde se había quedado adherida al suelo por una parte del tejido blanco amarillento. Cada coche que avanzaba hacia el este la levantaba, los que iban hacia el oeste la bajaban (subía, bajaba, subía, bajaba), y cuando estiré el cuello para ver ese movimiento me pareció que de algún modo estaba viva, como si estuviera intentando alzar el vuelo. Que su cometido era ése, o bien saludar como una foca amaestrada.

Mi padre tenía diecinueve años cuando perdió la pierna en un accidente de moto en Charleston, Carolina del Sur. Ésa era la palabra que utilizaba, «perder», como si fuera algo que pudiera encontrarse y recuperarse. En mi infancia y adolescencia solía imaginar que su pierna desmembrada estaba en una playa, veía unos dedos del pie morenos y moviéndose entre la espuma y la arena. Incluso llegué a escribirle alguna carta, lo típico, noticias de la familia y logros de la niñez: que había conseguido puntuación doble en un juego, que le había dado un puñetazo en la cara a Brian Kalinski entre clase y clase y me habían expulsado, que le había hecho una paja a Marisa Muller entre los arbustos de Bay Road; metía cada carta en un sobre en el que ponía la siguiente dirección: PIERNA, CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR, con los sellos correspondientes pero sin remitente. Habían pasado alrededor de quince años, tal vez más, pero en ese momento, en el coche, se me pasó por la cabeza volver a escribirle para saludarla.

Ya en casa estuve buscando a Steve pero lo único que encontré fueron otros desastres. Fui a preguntarle a mi padre si lo había visto pero al final mi consulta tuvo que ver con una tulipa rota que estaba encima de un ventilador de techo sin aspas que estaba encima de un rompecabezas a medias que estaba encima de una silla rota del comedor. «¡Que no me des la lata!», chilló, y luego se paseó por la cocina abriendo y cerrando puertas de armarios muy bruscamente, como si quisiera comprobar si las había sellado con pegamento o no. Finalmente encontró lo que buscaba, un espray antipulgas, que empezó a disparar y cuyo chorro dirigió contra mí como si fuera una metralleta. «¡Capullo!», le grité, y salí tosiendo a la calle para llamar por teléfono y pedir refuerzos; fue Tara quien contestó e hizo todo lo posible por tranquilizarme, aunque n...

Índice

- Cubierta

- Portadilla

- Créditos

- Dedicatoria

- Índice

- Puñetazos a Jackie

- Cositas

- Si P, entonces Q

- La violación en el reino animal

- Todo es muy importante

- Cómete la leche

- Una vuelta a la manzana, después otra

- El guerrero americano 2

- Hacer el bien

- Supermercados

- Cada uno, su turno

- Área de servicio

- Preguntas y respuestas

- Tostada

- Todo lateral

- Soy el hombre que buscáis

- Herencia

- El frío trayecto de vuelta a casa

- Vale

- Bichos

- Agradecimientos