![]()

1. Los paradigmas

Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo.

Mahatma Gandhi

¡Empecemos sin más dilación por nosotros!

Entender los paradigmas

«Paradigmas» es uno de los conceptos más socorridos en la actualidad y nutre el catálogo de términos que pudiéramos llamar «de moda». Los conceptos son necesarios cuando se utilizan con apoyoen su contenido, pero resultan inútiles, nocivos y hasta peligrosos si se emplean superficial o frívolamente.

Tengo la creencia de que los vocablos de moda corren la misma suerte que algunos discos o best sellers que nos atrapan, que nos enganchan de inmediato por obra de la seducción publicitaria.

Y, sin embargo, por lo regular oímos un par de pistas o revisamos uno o dos temas o capítulos para luego arrumbarlos en un cajón.

En ese instante, el sentimiento de tenerlos y poseerlos sobrepasa con mucho la necesidad de explorarlos a fondo, de cuestionarlos y de aprender.

Así, el término «paradigma», adquirido por un gran número de individuos, acaba por ofrecer tantos significados como imaginación posean sus dueños. Algo muy recurrente y muy significativo se presenta en mi trabajo docente con grupos de desarrollo: Cuando pregunto si comprenden lo que es un paradigma, el grupo por lo regular asiente, a continuación pido que, de manera individual y por escrito, definan el concepto. La discrepancia resulta tan notoria, que incluso provoca la hilaridad del grupo.

Sin embargo, en ningún caso se me ofrece una definición que carezca de sentido; si la noción de paradigma nos inunda es por la sencilla razón de que hoy en día es un instrumento imprescindible de análisis, una herramienta que durante mucho tiempo echamos de menos: Con ella podremos observar, ordenar y cobrar conciencia de las diferencias y deficiencias en materia de cambios. Frente a tal panorama, una tarea urgente es la de esclarecer, individual y colectivamente, el concepto y transformarlo en una herramienta amigable y accesible.

Para tal efecto podríamos citar una decena de teóricos, pero si lo que pretendemos y necesitamos es convertirlo en una herramienta utilizable, hagámoslo sencillo. Una definición útil para este fin es: Un paradigma es un esquema de pensamiento creado para resolver un problema y tomar una decisión acertada; dicho esquema de pensamiento genera un modelo de acción consecuente. Un paradigma tiene normas y reglamentos internos que lo diferencian, y una delimitación que nos revela su dimensión. Sin pretensiones de que se trate de una ley puede decirse que cuando el 51% de una colectividad acepta un esquema dado, este se establece como un paradigma para tal comunidad.

En los años cincuenta del siglo XX y como resultado de la insatisfacción y el malestar existencial del periodo de la posguerra, muchos grupos jóvenes de todo el mundo progresivamente comenzaron a invalidar la idea bélica como un valor patrio. Surgió entonces un nuevo esquema de pensamiento que día a día iba ganando aceptación masiva, así aparece el paradigma del «hippismo». Su contenido nació de la necesidad de contrarrestar el vacío existencial ya mencionado; sus normas y reglamentos asomaban en frases y conceptos que con gran celeridad rechazaban y trascendían las pautas hasta entonces socialmente establecidas o válidas: «Haz el amor y no la guerra», por citar la más conocida. Desde luego que también puede advertirse en él la presencia de otros muchos reglamentos y normas internas, tales como la libertad de elegir, la licitud de la unión libre, el cuestionamiento a los mandatos del Estado, la música sin formatos comerciales, el arte contestatario y con proposito, la alimentación natural, el orientalismo místico, el regreso a la naturaleza, la libre experiencia de la conciencia e incluso la búsqueda de estados alterados de esta mediante drogas psicotrópicas. Todo este cúmulo de enunciados nos ofrece la morfología del paradigma, aquello que lo diferencia de otros esquemas de pensamiento que brotan en un intento de resolver el problema existencial de la época. La gran cantidad de individuos que lo siguieron de manera directa y personal y también la de aquellos que indirectamente fueron influidos por él en todo el mundo nos hace notar la magnitud del paradigma, en este caso llamado «hippismo».

Por enumerar algunos más, otros paradigmas son: la liberación femenina y su correlato, el feminismo; el capitalismo y el socialismo; el catolicismo y el budismo; el nudismo y el vegetarianismo.

Todos son paradigmas, esquemas de pensamiento y de acción que han servido para cambiar las condiciones previas del hombre social; todos ellos son invaluables esfuerzos, a veces deliberados y a veces casuales, que han hecho que avancemos hacia el equilibrio. Por tanto, y desde mi punto de vista, los paradigmas no se pueden clasificar como «buenos» o «malos», tan solo son peldaños en la escala de la evolución, social, psicológica y espiritual.

El único peligro de los paradigmas es lo que yo llamo la «habituación», es decir, la pertinaz idea de que «si un paradigma me fue útil en el pasado, me seguirá siendo útil siempre». Y esta postura se ve agravada por un factor de posesividad extrema: «es mi paradigma y, como la mayoría de lo que es mío, prefiero guardarlo antes que desecharlo».

Como un ejercicio de conciencia pensemos por un momento en los paradigmas obsoletos, que a menudo criticamos y que nos rodean prácticamente en todos los ámbitos: políticos, religiosos, académicos, artísticos y de salud. Ahora visualicemos en cuántos de ellos estamos inmersos, cooperando directa o indirectamente para su conservación; por último, escojamos el más importante para nosotros y pensemos: ¿Qué tendría yo que hacer para que este paradigma cambiara radicalmente? ¿Cómo sería el escenario resultante y cuál sería mi condición personal?

Nombre del paradigma:......................................................................

¿Por qué es inoperante?: ...................................................................

...........................................................................................................

¿Qué haría o dejaría de hacer para cambiarlo? ................................

...........................................................................................................

El conocido juego psicológico de los nueve puntos equidistantes nos aclara, a través de la vivencia, los peligros de un paradigma.

Veamos:

Problema 1: Se pide unir los nueve puntos equidistantes con cinco líneas rectas del mismo tamaño sin levantar el lápiz de la hoja.

Buscamos en los archivos de nuestra memoria el paradigma llamado nueve puntos equidistantes y, al no encontrarlo, buscamos algún otro similar que pueda ayudarnos a resolver el desafío. El paradigma que nos permite hacer esto es el paradigma llamado cuadrado (la imagen en el párrafo siguiente realmente evoca un cuadrado).

Desplegamos automáticamente sus normas y reglamentos internos y nos damos cuenta de que este esquema sí nos permite concretar la tarea, veamos.

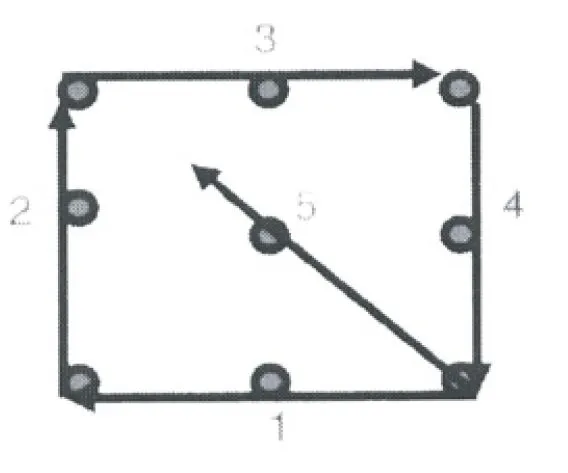

Normas y reglamentos del paradigma llamado «cuadrado»

- Un cuadrado tiene 4 ángulos de 90 grados.

- Un cuadrado tiene 4 lados iguales.

- Un cuadrado tiene una superficie.

- Un cuadrado tiene un perímetro.

Estas 4 normas permiten perfectamente resolver el primer problema de la siguiente manera:nos pide resolver un segundo problema?

Veamos:

Mentalmente clasificamos el problema como resuelto (OK) y registramos en la memoria el paradigma cuadrado como «propio» y «exitoso». Es decir, que las 4 normas que lo diferencian no se contraindican con la resolución del problema. Pero ¿qué pasa cuando, después de esto, se nos pide resolver un segundo problema?

Veamos:

Problema 2: Se pide unir los nueve puntos equidistantes –que ya en un principio calificamos como cuadrado–. Ahora con solo 4 líneas rectas del mismo tamaño sin levantar el lápiz.

Lo que está a punto de acontecer es que el paradigma llamado cuadrado –que en circunstancias y tiempo previos nos sirvió para resolver un problema similar– será transportado a este directamente.

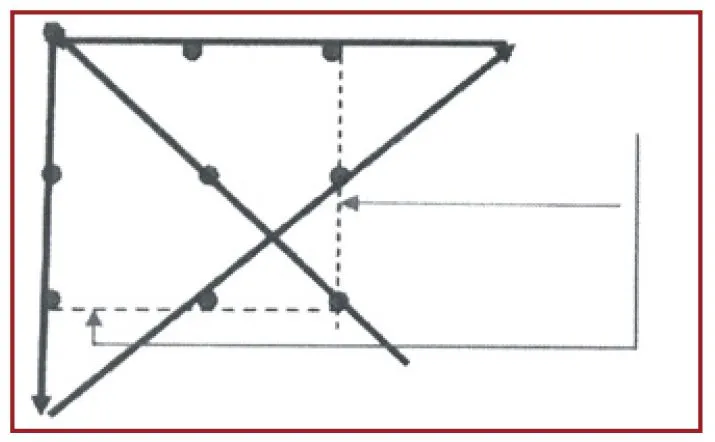

Y lo consideraremos como la solución al nuevo problema, sin percatarnos de que particularmente uno de los reglamentos que lo componen «estorbará» para la resolución: «un cuadrado tiene un perímetro». De este modo intentaremos en vano, una y otra vez, resolver el esquema dentro de los lineamientos de este paradigma llamado por nosotros cuadrado. Aunque su nombre correcto es nueve puntos equidistantes, se le renombró como «cuadrado» para ahorrarnos tiempo al evaluar el nuevo paradigma y para ver –o incluso crear o nombrar–sus nuevas normas y reglamentos. Asociar un paradigma nuevo a otro ya conocido nos ha servido en infinidad de circunstancias, sobre todo al ahorrarnos gasto de tiempo y esfuerzo; sin embargo, nos ha limitado en otras. En el caso que nos ocupa, la única solución es la de retar al paradigma y buscar las reglas y reglamentos de un paradigma llamado «nueve puntos equidistantes», o bien definir nuevos reglamentos. La forma de retarlo sería la de romper la norma limitante del perímetro y salirse del área del supuesto cuadrado, veamos:

Solamente saliéndose de los supuestos perímetros se puede solucionar el segundo problema.

En el ejemplo se cumplió el objetivo, se crearon y siguieron las normas y reglamentos de un nuevo paradigma; la limitación de la norma «perímetro» fue desafiada y suprimida y las cuatro líneas unificaron los nueve puntos equidistantes. Se creó una solución válida a un problema que era irresoluble con las anteriores normas paradigmáticas.

Así pues, la próxima vez que utilicemos un paradigma para resolver algún problema, no olvidemos examinar el paquete en el que lo adquirimos; seguramente ostentará una etiqueta que nos recuerde: «Soy un paradigma, en consecuencia y por definición, tengo caducidad; revísame de vez en vez y de cuando en cuando. En su momento, no dudes en actualizarme». Aparecen paradigmas en todos los ámbitos y todos los días, desde la era de las cavernas hasta la de las futuras habitaciones espaciales.

Para los fines del análisis que nos ocupa, habremos de explorar algunos paradigmas obsoletos y sus propuestas de actualización, sobre todo en el área de la salud y en el ámbito psico-espiritual.

Qué difícil está siendo para nosotros, los seres de este luminoso planeta, el fin de ciclo; aceptar que somos voluntad divina, que fuimos creados para navegar amablemente siguiendo los flujos de un supracontexto centrado en el orden y el amor; qué penoso es darse cuenta de que somos los seres con mayor rezago evolutivo en este mundo terreno, comparados con otros de los que hipotéticamente tendríamos que «enseñorearnos»; qué complicado está siendo el retorno a casa, qué larga nuestra contradependencia; cuánta bruma para redescubrir nuestra verdadera identidad.

El primero de los paradigmas que emerge:

Quiénes somos en realidad y cuál es nuestro diseño fuente

Diseños cósmicos

Diseños cósmicos es uno de los temas fuente del modelo biomagnética.

Describirlos es sencillo, descubrirlos en uno mismo es complejo; aceptarlos, respetarlos y optar por que sean respetados, como cualquier paradigma nuevo, se torna mucho más arduo.

«Diseño» se define como el proceso previo de configuración mental, «pre-figuración», en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Un diseño individual es un escenario futuro en potencia; lo podríamos entender como una preconfiguración de formas y contenidos –recursos–que no cobran significado hasta que algo no tangible, una chispa de arranque, les da sentido y coherencia solo en el lugar adecuado.

Un automóvil de carreras es diseñado primero en papel, después es creado como prototipo y queda listo; sin embargo, no cobra sentido hasta que es puesto en el ambiente adecuado, en este caso, una pista, y hasta que quien lo comanda accione la ignición y lo eche a andar. Naturalmente, el diseño y el proceso serán diferentes para un automóvil de carreras que para una camioneta planeada para transportar trabajadores en zonas montañosas. Pretender usar un automóvil de carreras en la jungla o una camioneta de doble tracción y media tonelada de peso en una pista de Fórmula 1 sería un claro desacato a un contexto mayor, el que de alguna manera lo creó; sería, pues, un evento contra natura, sin coherencia, lo que le haría perder su funcionalidad.

En ejemplos mecánicos lineales esta historia resulta clarísima y la mayoría de nosotros, casi sin excepciones, sabremos discernir el sitio preciso en el cual un diseño, prototipo, será útil. Por lo regular, para que esto suceda de la mejor manera, no será necesario forzar el diseño original, si acaso en los primeros ensayos será necesario modular y adaptar los detalles para que a la postre el prototipo opere de manera óptima, adaptado adecuadamente a su entorno específico.

En este tipo de diseños, los creadores parten de una visión futura que los alienta a crear el diseño; el escenario de arranque tendrá que aparearse a la creación final. De este modo, cada diseño en lo particular, y los dos ejemplos de diseños exitosos que presentamos, funcionarán óptimamente en sus respectivos ambientes y los unos servirán de manera equilibrada a los otros. Emergerá entonces una tercera fuerza, no planeada, que se entiende como sinergia, energías adaptativas que cooperan para un mismo fin; engranajes, unos más grandes, otros más pequeños, pero que, una vez ubicados en su sitio, cobran el mismo valor.

El ejemplo es nítido, visto desde fuera en un ambiente tangible, lineal y con trayectoria definida. Si nosotros fuéramos robots, nuestros creadores humanos y el ambiente causal, la vida consistiría en una serie de normas sencillas y lógicas que deberían seguirse sin importar el diseño previo. El problema con los seres humanos y sus complejas relaciones, hacia dentro y hacia fuera, es que no fuimos creados por humanos, que no habitamos en un ambiente siempre previsible y que nuestro futuro es indeterminado, sujeto a normas superiores que, por el momento, no alcanzamos a comprender. Siendo así las cosas, nos ha tocado crear a partir de un indicio –una realidad parcial– completado con normas y protocolos muy humanos, más seguros para nosotros, más lineales y predecibles, pero en último término no apegados a las normas del supracontexto que nos «parió». Tal supracontexto no necesita interpretaciones, en realidad es perfecto, lo llamamos COSMOS y solo necesita ser decodificado y acatado c’est tout! En realidad, el problema surgió en algún punto de nuestro trayecto, cuando le perdimos la confianza a esta información que emana del supracontexto madre y nuestra reacción entonces fue crear una especie de normatividad compensat...