![]()

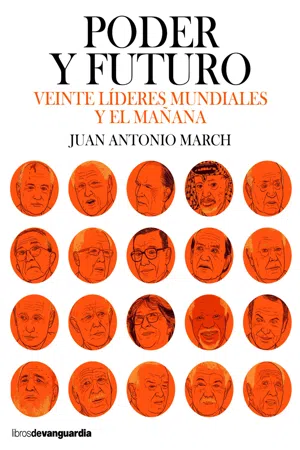

Primera parte

Las miradas del poder

![]()

Capítulo 1

Mijaíl Gorbachov

Dicen que en hebreo, Mijaíl significa “lo más parecido a Dios”. Su mirada estaba cargada de respeto por el hombre. Es el rasgo que más me impresionó de sus ojos en nuestro primer encuentro. Luego, al conocerle con mayor profundidad, siempre he pensado que Mijaíl Gorbachov es quizás el estadista más grande que nos ha dado el siglo XX. El hombre que logró cerrar un siglo de profundas tragedias –escenario de dos guerras mundiales con bombas atómicas incluidas– con una operación de cosido pacífico de la mayor falla ideológica de la historia de la humanidad, sin muertos ni irreparables tragedias. Al no oponerse a la evolución de la historia, puso fin a la guerra fría, a la división de Europa y a los múltiples escenarios de conflicto entre comunismo y capitalismo a escala planetaria.

Me impresionó, en las varias ocasiones en las que nos encontramos en Moscú, su mirada de bonhomía anclada en una honda profundidad. Desde el principio me inspiró enorme respeto y creo que él se sintió como en familia. Una anécdota lo recoge de forma más gráfica. Los rusos tienen normalmente una concepción del tiempo muy particular para las invitaciones. Cuando no saben muy bien a que atenerse llegan un poco más tarde de la hora pero dentro de parámetros razonables. Cuando no les importa mucho la persona pero se sienten obligados, pueden venir a un almuerzo directamente al café sin aviso previo. Cuando quieren mostrar cercanía y complicidad… ¡llegan antes de la hora! En mi segundo almuerzo a solas con Mijaíl Gorbachov se produjo la anécdota curiosa –y algo embarazosa– pues llegó con media hora de adelanto. El intérprete aún no había llegado y el ama de llaves de la residencia, Alma, una mujer fina y elegante que había sido de joven bailarina, era la única que dominaba a la perfección el ruso y el español. Su desmayo fue casi real cuando le dije que tenía que ejercer de intérprete, durante unos minutos, entre quien había sido su presidente y yo. Pero la verdad es que lo hizo muy bien, y Gorbachov, al acabar, posó con ella para que tuviera un recuerdo inolvidable. Para ella fue quizás el día más especial e importante de los veinte años que trabajó en la residencia.

La mirada de Gorbachov era como la de un hombre que hubiera ido a bucear en el alma humana y se hubiera quedado perdido en el fondo de su mar. Sin naufragar... pero sin capacidad de volver a la superficie. Se dice que los astronautas que fueron a poner sus huellas en la luna quedaron todos hipnotizados por su cielo negro. Es una negrura densa y constante, un negro pesado que penetra en la conciencia humana, dicen. Gorbachov de forma inversa, había bajado a las profundidades de los mares de la historia y su mirada había quedo atrapada en la inmensidad del océano. Hay momentos y circunstancias en la vida de los hombres que cambian su existencia y los trasladan a un mundo paralelo. Mijaíl Gorbachov, después de todo lo vivido, parecía pertenecer ya a esta clase de personas. Su mirada era de esas que revelan a alguien que ha conocido las claves profundas del alma humana y aprendido que es un alma abocada a la lucha y la tragedia. Que lo máximo que se puede obtener es detener los infiernos, pero resulta imposible construir la armonía. Él, como un Prometeo moderno, le robó a la historia no el fuego pero sí una nueva tragedia, un posible choque final violento (¿nuclear y sangriento?) entre Este y Oeste, y el destino le pagó con el olvido y el no reconocimiento de su épica; le inventaron la leyenda de la debilidad cuando su motor fue la grandeza.

Almorzando la primera vez a solas en mi residencia de Moscú, me impresionó su relato de uno de los momentos claves de su vida y de la historia. Lo hacía sin nostalgia, sin lamentar su decisión, pero en tensión, recordando el calado del dilema vivido. Me decía que en pocas horas tuvo que tomar la decisión trascendental de ordenar o una sangrienta y amplia represión en Alemania Oriental que hubiera costado al menos 30.000 muertos, o dejar que los acontecimientos se precipitasen, escapando a todo control y situándolo, como líder de una superpotencia, en lo desconocido. Lo primero conllevaba prolongar la vida de la Unión Soviética pero hundiéndola en un ostracismo absoluto, desencadenando un recrudecimiento de los postulados de la guerra fría, ahondando en una Europa dividida por bastantes más años. Implicaba inevitablemente una deriva militarista del régimen y el fin por varias décadas de toda iniciativa del tipo perestroika que a su entender era la única salida posible para un modelo político en irreversible decadencia. Lo segundo entrañaba abrir las compuertas a un tsunami social que acabaría barriendo la estructura de la Unión Soviética y su propio poder.

La historia estaba disparada hacia la libertad, pero quien tenía el poder, él en aquel momento, podía aún accionar el mecanismo de la represión y retrasar por décadas el derrumbe de un edificio cada vez más viejo y obsoleto, pero que, como todos los que amenazan ruina, podía demorarse aún mucho en caer. Frente a toda el ala dura que se estaba entonces haciendo fuerte en el Kremlin, él dio directamente la orden de no disparar y permitir que la ola de libertad barriera por completo el telón de acero. Gorbachov sabía que pilotaba un avión desvencijado y que tenía que lograr hacerlo aterrizar antes de que se desplomase en pleno vuelo. Sabía que el puente de aterrizaje estaba roto, los motores perdiendo impulso, los aparatos de control obsoletos y el carburante limitado. El aterrizaje era inevitable pero el pasaje volaba aún engañado, sin conciencia de lo extrema que era la situación. La cuestión era cómo aterrizar sin que el avión se incendiase en el choque con tierra o se fuera de la pista y hubiera muertos a derecha e izquierda. El aterrizaje no sería fácil, y mientras volaban, el pasaje tenía la impresión de que todo continuaba bajo un cierto orden. Sólo él como piloto sabía la cruda realidad. Gorbachov consiguió hacer aterrizar la nave del antiguo comunismo con un fuerte impacto, que dañó por completo el fuselaje y sometió al avión a profundos vaivenes, pero salvó el pasaje y permitió que ya en tierra comenzara una nueva dinámica más cargada de libertad y prosperidad. Ignorantes de la dificultad de la operación, muchos criticaron al piloto por haber acabado el vuelo de forma tan brusca, dejando de todo inservible el aparato (el régimen) y perdiendo toda posibilidad de alzar de nuevo el vuelo (del espejismo de superpotencia a país a reconstruir de verdad). Pero la realidad era que una nave que se podía haber estrellado e incendiado, pudo tomar tierra sin grandes tragedias. Gorbachov fue ese piloto que tuvo el coraje de sacrificar un mundo de mentiras que sin embargo daba a sus nacionales el espejismo de ser superpotencia (aunque fuera sólo por razones militares). Un mundo que envolvía de gris la vida de millones, lejos de la creatividad que asomaba con la cercanía del nuevo siglo. Frente a la decadencia, el temor a la delación y la igualación por la miseria, él fue el punto de arranque de la renovación real de su país… y de muchas otras partes del mundo. En ese proceso, su mirada se había quedado rehén de las profundidades.

Me impresionó de su relato cuánto tuvo que decidir e improvisar sobre la marcha en otoño de 1991 según llegaban las noticias de Berlín. No había ni plan B ni C ni D, y la historia parecía escribirse más rápido que la voluntad de los hombres. Mi impresión se tornó en certitud cuando al preguntarle su opinión sobre la llamada primavera árabe, que en aquel año 2011 estaba aflorando en Egipto, me dijo sin pasión, “¿Sabe, embajador? El futuro no lo conoce nadie y avanza más rápido que cualquier previsión. Cuando en 1989 visité Alemania y di la conferencia de prensa con el canciller Kohl, me preguntaron mi opinión sobre una eventual reunificación de Alemania. Contesté diciendo que creía que se produciría, pero no antes de dos generaciones. Casi sin dejar que concluyera la frase, Helmut Kohl me interrumpió y dijo enfadado: ‘El señor Gorbachov conoce bien Alemania y es hombre que muestra siempre respecto por nuestro país, pero yo no querría que lo que acaba de decir desoriente a nuestra nación. Yo también creo en que la historia un día nos traerá la reunificación, pero ello nunca antes de tres o cuatro generaciones’”. Tres meses después de estas declaraciones, caía el muro de Berlín, y llegaba de forma meteórica la reunificación de Alemania.

En el 2011 celebramos por primera vez un año dual España-Rusia, y Gorbachov y yo nos reunimos muchas veces para identificar actividades que dieran profundidad histórica a nuestras relaciones. Para él la relación estrecha con el rey Juan Carlos y con el presidente del Gobierno Felipe González había sido importante en momentos de gran aislamiento. Cuando recordaba anécdotas del pasado con ellos, se le iluminaba el rostro con una mueca de satisfacción. No podía olvidar cómo Felipe González le había ayudado junto con François Mitterrand y Helmut Kohl en los días en que el nuevo presidente Ruso, Borís Yeltsin, le quitó todo cuanto por ley correspondía a un expresidente, dejándolo con una misérrima pensión equivalente a doscientos euros mensuales. Yeltsin, con su valentía, había aplastado la incipiente revuelta de los generales más duros que querían ocupar el poder tras la caída de Gorbachov, pero en los agitados días de su victoria cargó injustamente contra su antecesor. Conocedores de ello, los tres decidieron ayudarle a crear una fundación y presionaron a Yeltsin para que le dejara ocuparse de la misma. Enviaron entonces los fondos necesarios, pero Gorbachov fiel a su sentimiento nacional, los depositó en bancos rusos, y al llegar en 1996 la crisis bancaria, éstos desaparecerían en el agujero negro del cierre de las entidades bancarias. El destino no le había tratado bien. A ello seguiría la muerte de Rania, su mujer, y decidiría en adelante renunciar a todo perfil público.

Su humildad era remarcable y no guardaba ni tristeza ni rencor. Pero él guardaba vivos los mayores secretos de la decadencia del sistema marxista y la profunda tensión vivida entre los diferentes sectores que luchaban bien por abrir las compuertas de la historia, bien por preservar, aunque fuera a precio de ingentes represiones, la fortaleza soviética. Cuanto más la perspectiva de la historia nos ayuda a poder valorar mejor los actores, más uno tiene la impresión de que Gorbachov fue la persona irreemplazable que permitió el fin del conflicto Este-Oeste. Por parte americana, uno percibe que el liderazgo fue importante pero el sistema era quien pilotaba la operación. Si Reagan hubiera desaparecido la operación hubiera continuado con el mismo rumbo. En cambio, en la Unión Soviética, todo recayó en la determinación de Gorbachov. Sin su arrojo hoy tendríamos otro mundo y millones de personas vivirían mucho peor.

Lo logrado por Gorbachov fue tanto, y tan positivo, para la humanidad, que lo podemos definir como el estadista del siglo XX con mayor inteligencia humana, frente a la llamada inteligencia emocional o la técnica. No queriendo frenar el curso de la historia de forma cruda y temporal, contribuyó como nadie a que una de las grandes tempestades de nuestro tiempo, el conflicto Este-Oeste, no acabara en inundaciones devastadoras y en cambio pudiese canalizarse con sabiduría. Esa profundidad humana marcaba su mirada y hacía pensar en la profunda ingratitud que caracteriza este mundo que paga con desdén y menosprecio a los que hacen grandes cosas. Como gran hombre de paz merecería que en todas las ciudades de Europa, tanto del Este como del Oeste, tuviera una gran plaza que llevara su nombre.

![]()

Capítulo 2

Bill Clinton

La mirada de Billy Clinton en directo desprende un magnetismo integrador insuperable. Uno se cree inmediatamente amigo. Estás en las antípodas de recibir una mirada que da órdenes o rezuma superioridad. Al contrario, es un ejemplo excepcional de alguien que quiere sentirse ordinario pero que no lo es. Es lo inverso de lo que sucede normalmente; muchos son ordinarios y quieren aparentar ser extraordinarios. ¡Él siendo extraordinario se presenta como ordinario! ¡Nunca pudo tener Estados Unidos un mejor presidente en la época del triunfo del hombre normal! James Joyce construyó su obra maestra, Ulises, sobre las veinticuatro horas de un hombre cotidiano, para asentar la visión de que el héroe de nuestro tiempo, el Ulises contemporáneo, es el hombre común. Bill Clinton encarnó quizás este principio en la cumbre del poder mundial, la presidencia de los Estados Unidos, encarnando quizás la mayor transformación de la sustancia del poder que marca la diferencia en el siglo XXI.

Tuve la ocasión de experimentarlo cuando acompañé al presidente Felipe González, durante uno de sus viajes a México, a la conferencia sobre la globalización en que actuaban ambos de ponentes. Su trato era cercano y magnético al igual que su mirada. Quizás en esta característica reside buena parte de la gran obra de Bill Clinton como presidente de Estados Unidos. Sin parecer que sabía de economía logró para su país los ocho años más sostenidos de crecimiento de la historia. Sin pretender una América dominadora, logró una América respetada en el mundo donde el slogan de antaño, “Yankees go home¨, se convirtió en anacronismo. Sin pretender aparecer como el amo del mundo, logró que los mercados estuvieran más abiertos que nunca para la economía americana. Encarnó el éxito del soft power, el logro de los objetivos sin coacciones, fruto más de la persuasión que de la fuerza.

Bill Clinton ha sido en política para Occidente –sin querer banalizar– como el triunfo de la cocina italiana en el mundo. Ésta no pretende que la aclamen pero no hay país que no acepte la llegada a su ciudad de una osteria, ni cultura que no coma con gusto la pasta en algún momento. Es la única cocina nacional que uno encuentra en todas las otras naciones del mundo. Se ha convertido en global y lo ha logrado con una naturalidad inigualable. Es quizás la única que gusta por igual a noruegos, indios, australianos, senegaleses, chinos, rusos, británicos o americanos. Y sin embargo no se vanagloria de ello. Simplemente lo ha conseguido y cada año lo consigue más. Clinton logró en sus años de presidente lo mismo para Estados Unidos. Logró que su país, siendo la gran superpotencia, no se presentara como enemigo de nadie y que año tras año fuera mejor acogido.

Logró que se firmaran los acuerdos de Oslo, poniendo por primera vez una cierta paz entre las partes directamente implicadas en el conflicto de Oriente Medio, israelíes y palestinos, y abriendo el camino a un futuro Estado palestino en la región. Apoyó la apertura y transformación de China facilitando que se alzase como nueva gran potencia pero también como el gran mercado emergente, fuente de gran crecimiento para el mundo. Aceptó que Europa llegase a crear una moneda, el euro, en pie de igualdad con el dólar, apostando por hacer fuerte a Occidente. Sin estridencias llevó la nave de Estados Unidos a avanzar en todos los terrenos, sumando aliados y no generando enemigos, excepto claro está los internos, que ansiosos del poder no repararon en utilizar temas personales para restarle fuerza. Su mirada era el triunfo de la integración, de quien piensa que éste es un mundo de todos. Siendo en el fondo un triunfador y un hombre con carácter, transmitía siempre una cercanía y una simplicidad apabullante, lo cual al estar a su lado era aún más palpable.

Su personalidad ayudó a evitar muchas escaladas de tensión. Evidentemente el mundo no fue tampoco en aquellos años un remanso de paz, y las tragedias de África en Burundi y Ruanda y de Yugoslavia, con la locura de Miloseviv por crear la gran serbia y las terribles matanzas de Srebrenica, son buen testimonio de ello, pero evitó al menos que se enquistaran. Lo malo que pasa con estos períodos positivos es que pronto se olvida el poder de la destrucción y abren desgraciadamente la puerta a posteriores aventuras destructivas de amplia dimensión y negra memoria. De ahí que a su sucesor, George Bush hijo, le fuera fácil hacer aprobar una nueva aventura militar exterior incierta, basada además en una mentira –lo que la haría aún más infame para unos Estados Unidos que bajo Bill Clinton se habían labrado una reputación de honestidad y sinceridad–, algo que tras la triste experiencia de Vietnam parecía descartado. Cabe así recordar, con la distancia del tiempo, cómo describe Marcel Proust en su gran libro A la búsqueda del tiempo perdido la ilusión de los jóvenes franceses en 1914 para ir al frente, apresurándose a alistarse, pues lo juzgaban como una experiencia que no se podían perder. No sólo era patriotismo era también voluntad de experimentar algo –la guerra– que no se había conocido en los últimos cincuenta años. Un año más tarde, aquellos jóvenes eran una masa de lisiados atrapados meses y meses en el barro de Verdún, implorando por el fin del conflicto y enloquecidos por la lluvia de gas sarín con que la aviación enemiga les rociaba en unas noches de infierno. El entusiasmo del sucesor de Clinton y la candidez de la sociedad norteamericana en dejarse embaucar, adentrándose en un enjambre endemoniado, guardan notable paralelismo con la descripción que hace Proust. Muestra además cómo la velocidad a la que discurre ahora la historia había sepultado la guerra de Vietnam en el universo de la nuevas generaciones, de forma que fueron muchos los que no dudaron en respaldar una nueva aventura militar.

La era positiva de Clinton hizo quizás olvidar a la sociedad americana los terribles costes humanos y materiales de las aventuras exteriores. Bastó la irrupción de un pretexto con tirón –los atentados de las Torres Gemelas– para que su sucesor, George Bush hijo, pudiera embarcar al país entero en la triste aventura de Irak. Miles de muertos, más de un millón de lisiados, un ejército atrapado en el tiempo y en la destrucción y todo sustentado en una burda mentira. Sin haber gozado del periodo de la dulce América que propició Clinton, quizás el mal se habría abierto camino con mayor dificultad. ¡Es terrible la naturaleza diabólica de nuestra evolución, en la que los contrastes juegan un papel tan fundamental!

![]()

Capítulo 3

F...