![]()

Cuando las instituciones no funcionan

Si la miseria del pobre es causada,

no por las leyes de la naturaleza, sino por las instituciones,

grande es nuestro pecado.

Charles Darwin

Una democracia requiere instituciones para funcionar. El gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo necesita ciertas reglas que orienten el modo de proceder, pues de otra forma se produciría una situación de anarquía. De esta manera, los sistemas políticos establecen protocolos para debatir y tomar decisiones, normas para establecer las mayorías y regulaciones para controlar el poder.

Piense usted en las reglas que regulan una asamblea legislativa cualquiera. Si esta asamblea de más de un centenar de congresistas debatiera cada uno de los proyectos de ley incluyendo sus miles de artículos, se transformaría en un espacio simplemente ingobernable. Para racionalizar el tiempo y permitir que todas las expresiones políticas se manifiesten, el Congreso establece un procedimiento —una regla— para decidir sobre cada proyecto. Se definen comisiones permanentes encargadas de analizar los proyectos en particular, se establecen mecanismos de integración de esas comisiones para velar por la adecuada representación de las fuerzas políticas, se determinan procedimientos de votación, se regula incluso el modo en que se llevará a cabo cada debate en la sala de sesiones. Un reglamento establece quién dará la palabra, cómo un congresista se dirigirá a la sala, cuántos minutos podrá hablar, cuántas veces podrá hablar por cada proyecto. La norma explica el lugar desde donde el congresista puede hablar del proyecto en la sala. Incluso se regula la forma en que cada parlamentario debe terminar su intervención: con un “he dicho”.

La democracia, entonces, regula una infinidad de temas que ordenan la vida republicana para permitir que en el gobierno de los muchos sea factible tomar decisiones. La complicación de todo esto es que las reglas no son neutras. Cada una de ellas afecta relaciones de poder, favorece a ciertos grupos sobre otros. Y, por lo mismo, cualquier regla tiene efectos —positivos y negativos— en el funcionamiento del sistema democrático.

El argumento que pretendo desarrollar en este libro es simple: uno de los factores que explican los problemas que experimenta hoy el sistema político chileno —la llamada crisis de representación— se debe a las regulaciones establecidas una vez restaurada la democracia.

¿Los demócratas erosionando al propio sistema democrático?

Así es.

Analicemos el argumento por partes. Primero, no sostengo que las reformas institucionales promovidas desde el retorno de la democracia determinen todos y cada uno de los problemas del sistema político chileno actual. De hecho, múltiples estudios han detectado una serie de factores que explican el debilitamiento del sistema de representación tradicional: élites desconectadas de la ciudadanía, abusos de poder y corrupción, ausencia de proyectos programáticos coherentes, congelamiento de los liderazgos en los partidos tradicionales, exceso de expectativas de las nuevas clases medias, falta de inclusión de los sectores postergados, y un extenso etcétera.

No pretendo rebatir aquellos argumentos que seguramente forman parte de la explicación para la crisis de representación que percibimos en Chile. Los problemas de la democracia chilena muy probablemente se explican por una multiplicidad de factores. Lo que intentaré hacer aquí será agregar un elemento que es endógeno, que forma parte del propio sistema democrático, y que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en nuestros días.

Una vez recuperada la democracia, los representantes de la voluntad popular comenzaron a modificar normas e instituciones y, al ir haciéndolo, fueron afectando al conjunto del sistema. Argumentaré que tales transformaciones en las reglas del juego han impactado en diferentes momentos y grados a la democracia en sí misma. La orientación de estas reformas institucionales ha ido erosionando la democracia.

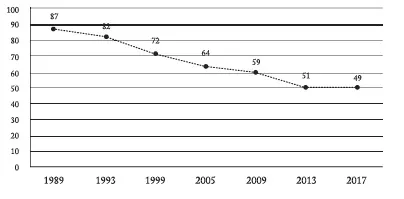

Segundo. Lo anterior implica asumir que existe una crisis de representación. Esta cuestión también ha sido debatida extensamente. La baja ostensible en los niveles de participación electoral, el descrédito de los partidos políticos, la muy baja credibilidad de las instituciones de representación, los constantes escándalos de corrupción han generado una fuerte brecha entre la ciudadanía y sus representantes. Señalaré que este debilitamiento se debe, en parte, al modo en que las reformas institucionales se han ido desplegando. Algunas reformas cruciales han provocado un efecto negativo en la convivencia democrática. Mostraré cómo varias de las reformas establecidas han provocado mayor distancia de la ciudadanía respecto de las instituciones de representación.

Tercero. El argumento tiene una temporalidad definida: las reformas posdictadura. Aquí me desprendo de aquellas interpretaciones que señalan que todos los males de la actual democracia son fruto exclusivo del modelo constitucional creado por la dictadura de Pinochet. Doy un paso más: sostengo que no son solo la constitución de Pinochet y los enclaves heredados de la dictadura los que han afectado la democracia, sino también las transformaciones ocurridas después que el general Pinochet le entregó la banda presidencial a Patricio Aylwin. La combinación de un diseño institucional heredado de la dictadura y reformas ocurridas luego del retorno a la democracia explican —en gran medida— los problemas de legitimidad democrática que enfrentamos hoy.

Cuarto. Todo lo anterior implica asumir que los cambios en las reglas del juego no son neutros. Ellos tienen impactos, que en algunos casos son muy significativos para la convivencia social. Tales impactos pueden ser positivos o negativos, pueden profundizar un sistema democrático o bien podrían debilitarlo. Intentaré demostrar que algunas reformas centrales ocurridas desde el retorno a la democracia en marzo de 1990 han contribuido a debilitar más que a fortalecer el sistema político democrático.

La crisis de representación

Expliquemos primero lo que no es una crisis de representación. Aquí no nos referimos a una crisis terminal del sistema democrático. En Chile existe división de poderes; los actores políticos reaccionan y establecen nuevas regulaciones cuando se enfrentan escándalos políticos, judiciales o empresariales; se realizan elecciones periódicamente, y las elecciones son libres. En términos generales, las instituciones funcionan. Tampoco una crisis de representación implica la pérdida de adhesión a los principios democráticos. La sociedad sigue prefiriendo la democracia a cualquier otro sistema de gobierno (Aninat y González, 2016).

El problema es otro. Cuando nos referimos a una “crisis de representación” aludimos a la distancia, a la fuerte insatisfacción de la ciudadanía (del pueblo) respecto de sus representantes. Se trata de una sensación subjetiva asociada a las percepciones, pero que tiene manifestaciones muy concretas en el comportamiento de la ciudadanía. Diversos estudios han demostrado una fuerte insatisfacción de los chilenos respecto del modo en que funciona el sistema democrático. Se percibe que las autoridades políticas gobiernan en beneficio de unos pocos y no de la totalidad de la población; se desconfía fuertemente de las instituciones representativas, como los partidos políticos y el Congreso Nacional; una gran mayoría de la población sostiene que los actores políticos prefieren gobernar para su propio beneficio y no para el conjunto del país. Arturo Valenzuela hace ya casi una década definía este estado de las cosas del siguiente modo: “El desencanto con la política en Chile tiene que ver con lo que puede entenderse como una crisis del sistema de representación. Esta surge cuando los vínculos entre la ciudadanía que es el soberano de la democracia y las instituciones del poder gubernamental se resquebrajan” (Figueroa y Ramírez, 2011; Valenzuela, 2011).

Agustín Squella distingue entre legitimidad y legitimación. Señala que, tal como las encuestas muestran, nadie dudaría en preferir la democracia a cualquier otro sistema de gobierno (legitimidad), pero otra cosa es la satisfacción con el modo en que se desenvuelve (legitimación): “hablando en general, podríamos decir que la democracia anda hoy bien de legitimidad, regular de legitimación y aceptablemente en cuanto a estabilidad. Sin embargo, no sabemos cuánto acabará afectando a la estabilidad de las actuales democracias la caída que ha venido experimentando en punto a su legitimación” (Squella, 2019).

Juan Pablo Luna, en tanto, señala que la crisis que vive el sistema político no tiene que ver con un alza exagerada de expectativas sociales, como lo han señalado algunos, o con escándalos de corrupción, como lo han sostenido otros. Según Luna, estas dos cuestiones son más bien catalizadores de un fenómeno de más larga data y que encuentra su raíz en un problema eminentemente político: “Durante los 90 y 2000 los partidos se desarraigaron de la sociedad chilena, generando, en primera instancia, una ‘crisis de baja intensidad’ (…). Al desarraigarse socialmente, la clase política (y especialmente la centroizquierda) perdió presencia organizacional en las bases, lo cual se evidencia con claridad en el desalineamiento progresivo de federaciones estudiantiles y otros movimientos relevantes, como el ya debilitado sindicalismo o las organizaciones mapuche” (Luna, 2017).

Las brechas de representación se han hecho evidentes una y otra vez en la última década: fuerte caída en la participación electoral, ausencia de los partidos tradicionales en los principales movimientos sociales y falta de presencia de la diversidad sociocultural en los espacios de representación a nivel nacional. Desde el punto de vista de las percepciones sociales, han aumentado los desafectados, es decir, aquellos que no se identifican ni con los partidos ni con el eje ideológico izquierda-derecha. Los índices de confianza social hacia las instituciones de representación se derrumbaron en la última década (Joignant, Morales y Fuentes, 2017).

Fuente: PNUD, 2017. Participación electoral en relación con el total de población en edad de votar. Primera vuelta electoral.

La élite en el Congreso, aquella que impulsó la democratización, se distanció de la representación social. Ella se comenzaba a parecer cada vez a sí misma al provenir con mayor regularidad de los mismos colegios, de idénticos barrios y similares profesiones. Un grupo compacto de hombres, educados, acomodados, con altos sueldos, no indígenas y vinculados a redes de poder se harían cargo del país.

Se han hecho reiteradas expresiones como “¿en qué planeta viven los políticos?”, “ellos viven en una burbuja”, “ellos no saben lo que es el Chile real”, “les falta calle”. Poco a poco se iba sedimentando una percepción subjetiva —pero no por ello real— de separación entre un “Chile real” que sufría los problemas cotidianos de endeudamiento, esfuerzo y precariedad, y un grupo de privilegiados que tomaba decisiones respecto del conjunto de la sociedad sin ser sensible a las preocupaciones sociales. La “clase política” se asocia con privilegios, granjerías e insensibilidad social.

No pretendo señalar que aquello sea verdadero, pues seguramente muchos y muchas representantes se sienten muy conectados con los intereses de la ciudadanía. Lo relevante aquí es que en la sociedad se fue instalando esta imagen de la política como un espacio desconectado, lejano, ausente de las preocupaciones de “la calle”. Una sociedad dividida entre privilegiados y excluidos.

En octubre de 2017, preocupados por comprender las percepciones de una ciudadanía alejada de los avatares políticos, decidimos con Sergio España de Subjetiva realizar una indagación exploratoria con aquellas personas que no habían votado en las últimas elecciones y que estaban decididas a no votar. Hicimos dos focus group con personas entre dieciocho y cincuenta años (hombres y mujeres) que no estaban interesadas en votar, de estrato socioeconómico medio (C3), habitantes de la región Metropolitana, dado que allí se concentra el mayor grupo de quienes rehúyen de las urnas. Horas de conversación nos permitieron visualizar un discurso basado en la desconfianza hacia todo aquello que se ubica fuera de la esfera hogareña, donde la participación ciudadana es valorada, pero siempre bajo la sospecha de que hay una cocina donde se toman las decisiones, desde las que atañen al colegio de sus hijos hasta las leyes que nos rigen.

En esa oportunidad explicamos algunos de los resultados de estas conversaciones. Decíamos que “el discurso del abstencionismo tiene un origen común, que solo algunos vivieron, y que los más jóvenes asumen como la causa también de la frustración de sus expectativas: ‘la alegría que no llegó’, la madre de todos los engaños posteriores. Esta percepción se da con particular fuerza en la clase media que se declara huérfana del apoyo del Estado (concentrado en las clases más bajas, las mismas de la cuales algunos provienen) y sin las redes de los sectores más acomodados. Todo logro es fruto del esfuerzo personal, algunas veces desmedidos y con altos costos, como el endeudamiento y la carencia de tiempo familiar”.

“La desconfianza vuelve todo a un juego de suma 100%, pero donde solo mi parte aporta a esa cifra. No hay espacio para la transacción ni la gradualidad: si la gratuidad en la educación superior llega al 60%, es una demostración más de la mentira y la letra chica. Esa misma desconfianza atenta contra cualquier posibilidad de representación política: nadie puede representarme porque nadie es igual a mí y no confío en otros. Se apela a una representación descriptiva, alguien que sea el espejo de ellos mismos”.

Aunque descubrimos que la participación es valorada, es tanta la desconfianza de esta otra mitad que no participa que siempre se sospecha que existirá una “cocina política” que decidirá todo de espaldas a la ciudadanía. La política pública que grafica de mejor modo esta cuestión es la implementación del Transantiago, un proyecto fracasado que no tomó en cuenta las rutinas, necesidades y carencias de la gente “de a pie” (España y Fuentes, 2017).

La crisis de representación, entonces, tiene dos caras que se potencian y retroalimentan: la primera, de una transición política que incentivó a los partidos políticos a desvincularse de la ciudadanía; y la segunda, de una ciudadanía que progresivamente va percibiendo que las relaciones sociales no se transformarían sustantivamente después de la dictadura. Este doble proceso —desde arriba y desde abajo— va provocando una desconfianza cada vez más radical hacia las instituciones de representación.

El Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas (PNUD) de 2004 exploró las percepciones sociales sobre el poder, y descubrió la existencia de un hilo conductor en las conversaciones de la gente sobre el poder: aunque las personas sentían la pulsión de promover sus proyectos personales, reconocían la existencia de barreras culturales, sociales e institucionales que se asociaban a la distribución y uso del poder:

Entre los excluidos eso significa imposibilidad y falta de sentido de los proyectos mismos; entre las clases medias, un agobio por articular la realización precaria del proyecto personal y la adaptación a las condiciones sociales requeridas para satisfacer los niveles mínimos de integración; y, para la clase alta, la tranquilidad de saber que esa contradicción no afecta mayormente sus proyectos personales, aunque dificulte la construcción de un proyecto-país.

Especialmente entre los excluidos y la clase media, este enunciado se vive con malestar, pues supone el abuso de quienes dominan el orden social. Este malestar larvado no conduce a la rebelión, pero se expresa como desquite y resentimiento, los cuales no hacen más que profundizar sus causas (PNUD, 2004).

Desde una perspectiva de largo plazo, la transición a la democracia en Chile parece representar un breve paréntesis de partidos políticos fuertemente imbricados con los movimientos sociales. El paréntesis, que seguramente se extiende desde principios de los ochenta hasta mediados de los noventa, comenzó a desvanecerse una vez recuperada la democracia. Los partidos políticos se preocuparon de la conquista del poder gubernamental, del desarrollo de políticas públicas y de la tecnocratización de los programas sociales. En el camino se fueron perdiendo las vinculaciones sociales, generándose una realidad paralela entre una élite política ensimismada y una sociedad que se vincula ocasionalmente con el mundo político, si es que llega a conectarse.

Esta sensación subjetiva de crisis de representación sin duda es relativa. Si observamos la realidad política chilena con cierta distancia, tal vez llegaremos a una conclusión muy distinta. Levitsky y Ziblatt (2018), por ejemplo, destacan como una virtud del modelo de Chile la capacidad de los líderes políticos de la transición de establecer mecanismos de diálogo y acuerdo social. Estos autores valoran la capacidad de cooperación de esta “democracia de los acuerdos”, que posibilitó convertirla en una “de las democracias más estables y sólidas de Latinoamérica durante las tres últimas décadas” (p. 257). Pero difícilmente la ciudadanía observará el devenir de su tiempo alzando la vista hacia otros contextos nacionales. En cambio, ella estará más atenta a las conversaciones cotidianas, a los noticiarios, a lo que se conversa en la familia y los comentarios en redes sociales (virtuales y no virtuales). Y en el caso de Chile se fue progresivamente demarcando esta distancia entre una élite política que tomaba decisiones en representación del pueblo y un pueblo que comenzó a observar abusos de poder, discrecionalidad, privilegios, nepotismo. Una ciudadanía invitada a celebrar las bondades del desarrollo, pero que manifestaba mucha insatisfacción por el modo en que se desplegaba esta fiesta.

Cuando las normas importan: la regla del casco

¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Es todo esto el mero producto de actores egoístas que han buscado satisfacer sus propios intereses y que no piensan en sus electores? ¿Tiene que ver acaso con una nueva clase media a la cual no le basta con tener acceso a ciertos beneficios sociales, sino que ahora exige educación, salud y pensiones de mejor calidad? ¿Tiene esto que ver con la oligarquización de la política? ¿Culpamos solo a las dirigencias de los partidos que se obnubilaron con el poder o existe algo más?

Como decíamos, una parte de esta desafección se debe parcialmente al modo en que las reglas del juego aprobadas en democracia se han desplegado. Lo anterior implica asumir que las reglas del juego generan un impacto, esto es, tienen un efecto en el modo en que políticos y ciudadanos se comportan. Sostendríamos que hay algo en la definición de una ley, de una norma, que afecta el devenir de nuestros comportamientos.

Pues bien, ¿de qué forma las reglas, las instituciones, impactan nuestras vidas?

Imagine por un momento que en una sociedad los gobernantes establecen una nueva regla: la obligación de llevar casco si se circula en bicicleta por la ciudad. Supongamos que, en los días o meses siguientes de implementada la medida, una gran mayoría de los ciclistas adopta la costumbre de usar el mencionado protector de la cabeza.

¿Por qué sucedió aquello? Muy probablemente algunos de los ciclistas se enteraron por los medios de comunicación de que la fuerza pública multaría a quienes no portaran casco. Así, el uso este artefacto por gran parte de los ciclistas podría deberse al temor de ser multado. El institucionalismo racional (Peters, 2012) ha descrito este comportamiento asumiendo que las personas reaccionan frente a ciertos incentivos o castigos. Las reglas, al establecer ciertas fronteras o límites para nuestro actuar, nos hace sensibles a tales demarcaciones. Como somos seres racionales, actuaremos entonces evaluando los costos y beneficios que tendrá cumplir con la norma.

Volviendo a nuestro ejemplo, la regla del casco será cumplida cada vez que sintamos que el costo de no llevarlo sea más alto que los beneficios de portarlo. Si, por ejemplo, temo que la policía esté sacando partes en el trayecto que pretendo recorrer y no quiero o no tengo los recursos para pagar la infracción, entonces usaré el casco. Podría evaluar tomar un trayecto alternativo para evitar a la policía o podría descargar una aplicación en mi celular para detectar a Carabineros y así asegurarme de que salir sin casco no tendrá un costo económico.

La evaluación de costos y beneficios podría involucrar no solo el temor a recibir una multa, sino también otras cuestiones, como la sanción social que podríamos recibir al salir sin casco, la evaluación que uno hace de la seguridad que brinda aquel artefacto o incluso temas asociados a la imagen o el gusto de portar uno.

Desde esta perspectiva, las personas son agentes racionales con capacidad de discernir costos y beneficios cada vez que toman una decisión. Las reglas son conceptualizadas como demarcaciones que establecen incentivos positivos o negativos que afectan el comportamiento humano. En este ejemplo la regla del casco establece una limitación y yo actuaría evaluando a cada momento las ventajas o desventajas de portarlo.

Existe otro modo de entender el impacto que generan las instituciones. Supongamos que la regla del casco continúa su implementación día tras día, mes tras mes, año tras año. Las personas quizás en un primer momento port...