![]()

Courtrai, 1 de noviembre de 1912

Mathilde observaba desde la ventana de la segunda planta de su casa de Courtrai cómo se deshacían los primeros copos de nieve que traía el otoño, sin llegar a cuajar en el suelo de la calle. A lo lejos, un viejo molino hidráulico movía, perezosamente, sus aspas, impulsado por la corriente que llevaba mansamente el Lys. Las aguas del río, procedentes de tierras francesas, recorrían la ciudad hasta abrazarse con las del Escalda en Gante. En los márgenes de su caudal, tilos, olmos y castaños le dibujaban a Mathilde en su retina una estampa propia de la estación en la que se desnudan los árboles.

Hacía pocos días que ella y su madre habían regresado de Berlín. El papeleo de la venta de la casa de Frida se había complicado y su estancia en la ciudad se había demorado casi treinta días más de lo previsto. Desde allí le había escrito la joven a José alertándolo de su retraso.

A ella le esperaba en su casa una carta sin abrir que José le enviaba desde Madrid, de vuelta ya de su viaje por Europa. Sobre su cama descansaba un sobre en cuyo interior casi palpitaba el corazón del remitente.

Al leerla, la noticia de que tenía decidido ampliar sus estudios en la Universidad de Lieja la llenó de esperanza. Ahora no le importaba quedarse a vivir en Courtrai por un tiempo. Tan solo ciento noventa kilómetros los separarían.

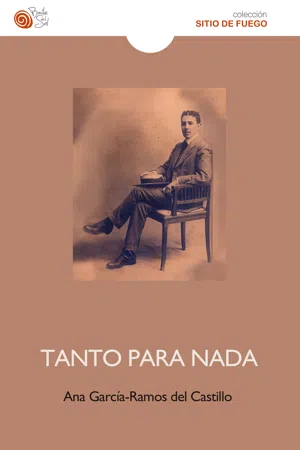

Mientras hacía estos cálculos había sacado el retrato del joven español que guardaba dentro del último regalo que le había hecho su tía. Entre dos grabados de Gustave Doré que ilustraban el libro El paraíso perdido de John Milton, escondía Mathilde su amor secreto.

El poema que el volumen contenía era todo un canto a la esperanza tras la pérdida de un supuesto paraíso, una descripción de cielos e infiernos relacionados más con los estados de ánimo que con espacios físicos. En aquellos momentos en los que terminó de leer las cuartillas, Mathilde devolvió el retrato a las páginas de la obra en las que se hablaba del cielo. En el mismo lugar en donde la carta de José había dejado su corazón.

Ese día se apresuró en contestarle:

Querido José:

¡Con qué retraso he podido leer tu carta! Como te decía en mi última postal, todo se complicó en los últimos momentos, impidiéndonos marcharnos de Berlín en las fechas previstas. Hemos pasado unos meses duros, pero ya de vuelta, me quiero tomar las cosas con resignación.

Como tú dices, ya encontraré un lugar en donde pueda tomar las clases de pintura que deseo. He dejado una ciudad vibrante y bulliciosa, donde las oportunidades son incontables, por otra pequeña que se desarrolla a otro ritmo. Aquí aún todo me es ajeno. El paisaje es similar, eso lo reconozco. Courtrai está en la provincia de Flandes occidental y es, por tanto, una ciudad flamenca. Igual que en Amberes, el flamenco es su idioma oficial, pero también se habla francés, alemán e inglés. Yo me desenvuelvo mejor hablando francés, porque desde pequeña es el que he escuchado en mi casa, pero entiendo perfectamente el flamenco.

Te envío una postal en la que aparece una vista del río Lys. Su cauce lo veo desde mi ventana. Lo que ves flotando en la superficie son fardos de lino que se sumergen en el agua cuando la temperatura de esta es suave. Se mantienen allí entre seis y doce días para extraer la fibra con la que se realiza el tejido. En Flandes es muy común ver cultivos de esta planta formando parte del paisaje. El hilado de las telas es una industria que aquí tiene mucha importancia.

Si el tiempo me lo permite –hoy hace bastante frío– pronto me dedicaré a visitar los lugares que aún me quedan por conocer. Me alegro de que hayas elegido Bélgica para completar tus estudios. Seguro que ya sabes que la Universidad a la que irás es una de las más importantes e Europa. A ella acuden estudiantes de todos los rincones del mundo.

Mientras terminaba de escribir su carta, su madre avivaba el fuego de la estufa en el piso inferior de la vivienda y su padre regresaba de su trabajo. Al día siguiente, su carta, llena de emociones a veces contenidas, viajaría hasta Madrid, donde José la esperaba, ansioso y preguntándose por qué se demoraba.

Casi a punto de tenerla en sus manos José entraba, el doce de noviembre, en la recepción de la Residencia de vuelta de sus clases. Un grupo de compañeros hacía corro mostrándose nerviosos por una noticia que hacía pocos minutos circulaba por todo Madrid. Al parecer, un anarquista había acabado con la vida del Presidente del Gobierno José Canalejas, mientras este contemplaba el escaparate de la librería San Martín, en La Puerta del Sol. Canalejas volvía de reunirse con Alfonso XIII e iba de camino del Ministerio de la Gobernación con el propósito de acudir al Consejo de Ministros. Llegó, eso sí, pero ya siendo cadáver, como consecuencia de los gravísimos daños que le habían ocasionado los disparos.

El asesino, viéndose acorralado, se descerrajó un tiro que le provocó la muerte horas más tarde, mientras era intervenido en la mesa de operaciones.

Se tuvo conocimiento también de que sus verdaderas intenciones eran acabar con la vida del Rey, pero presentándosele la oportunidad de matar al Presidente del Gobierno, le había dado lo mismo asesinar a uno que a otro.

El nombre de José Canalejas se uniría al de Antonio Cánovas del Castillo y al de Eduardo Dato como el tercero de los mandatarios del país que serían asesinados a manos de los anarquistas radicales. Su muerte supondría el fin del sistema surgido de la Restauración.

Sus funerales constituyeron la mayor expresión popular de duelo conocido hasta entonces en Madrid. Los integrantes de la Residencia fueron testigos del luctuoso acontecimiento apostados en las cercanías de la basílica de Atocha. Desde allí pudieron ver cómo parejas de seguridad de caballería hacían esfuerzos por contener a una muchedumbre que dificultaba el acceso del féretro al recinto. Una vez en el interior, el cadáver fue depositado en el Panteón de Hombres Ilustres.

Tras este último acto, la multitud, consternada, se fue disolviendo entre las calles aledañas. José, y los que venían con él, caminaban en silencio, sobrecogidos por la impresionante manifestación de duelo que habían presenciado.

El mismo día que don Álvaro de Figueroa y Torres –conde de Romanones–, asumía el cargo de jefe de gobierno del país, la Residencia tramitaba formalmente la solicitud para edificar nuevos pabellones al Ministerio de Instrucción Pública en una zona conocida como Los Altos del Hipódromo.

Tras los días de zozobra que vivió el país en general, la situación volvió a tomar tintes de normalidad. Los chicos retomaron sus estudios tras pasar el luto oficial decretado y la Residencia volvió a palpitar como siempre lo hacía.

Se reanudaron las charlas nocturnas en un saloncito de reuniones que, a todas luces, se estaba quedando pequeño. Igualmente, y hasta finales de mes, todos los sábados se organizaban visitas al cercano Museo de Ciencias Naturales, al de la Academia de San Fernando y al de Arte Moderno.

El día veinticinco de aquel mes se casaba su hermana María en la iglesia de Santa Catalina de Tacoronte. Era domingo y había quedado con Galo con el fin de ahuyentar sus nostalgias.

A la hora en la que su familia y amigos estaban celebrando el acontecimiento en los salones del Hotel Camacho, llegaban ambos al salón del Café Maison Dorée de la calle de Alcalá. A sus elegantes mesas comenzaba a acudir público femenino. Eran pocas las señoras que se aventuraban a pisar aquellos lugares sin que les importaran las críticas que recibirían por ello. Allí, Galo se encontró con muchos conocidos, la mayoría artistas y gentes relacionadas con el teatro, a los que presentó a José, refiriéndose a él como su pupilo de la Residencia de Estudiantes. Los amigos del gallego acogieron al joven, interesándose por su tierra, haciéndole todo tipo de preguntas, evidenciando con ellas el poco conocimiento que se tenía entonces sobre las islas.

El resto de la tarde del domingo la ocuparon dando un corto paseo por el Parque del Retiro. Acababa noviembre con un descenso importante de las temperaturas que impedía caminar cómodamente. Volvieron pronto a Fortuny. Con el frío que hacía en la calle era imposible resistirse a la llamada cálida de la chimenea del saloncito de la Residencia.

![]()

La Caridad, 24 de noviembre de 1912

La casa del camino de El Trazo se estremecía de impaciencia. La hora de la ceremonia religiosa se acercaba. Petra, Hortensia y Carmen ayudaban a vestirse a María, quien no podía disimular su nerviosismo.

Desde muy temprano le habían arreglado el pelo, haciendo con su corta melena un discreto recogido. Unas horquillas con adornos perlados ayudaban a que el arreglo se mantuviera en su sitio.

El vestido nupcial descansaba recién planchado sobre la cama de la futura esposa, esperando el momento en que se lo pusiera. En su confección habían participado todas las hermanas, guiadas por un modelo parisino que habían encontrado en un número de El Hogar y la Moda. Tras largas horas de dedicación, la pieza estaba lista desde hacía algunos días, pendiente solo de los retoques de última hora. La hermosa tela, con encajes de chantilly bordados, se la habían encargado a sus tíos de El Globo con el tiempo suficiente para que con ella pudieran coser el vestido. De Madrid llegaron los metros necesarios para formar parte del sencillo traje. La recompensa de aquel primoroso trabajo se vio cuando, por fin, la joven se enfundó la prenda.

Realmente estaba muy guapa. Su figura, ya de por sí estilizada, se elevó un poco cuando se calzó los zapatos de tafilete blanco que hacían juego con el vestido. Todas se complacieron de lo elegante que resultaba.

Tras abrocharle toda la hilera de pequeños botones perlados de la espalda, le colocaron, cuidadosamente, la delicada mantilla de encaje belga, regalo que le hacía la que, en el futuro, sería su suegra. Los padres de Carlos habían querido hacerle a María un obsequio muy especial. Aquella mantilla antigua, bordada por las hábiles manos de una bordadora belga, la había llevado puesta el día de su boda la abuela de su hijo, con lo cual, el complemento tenía un enorme valor sentimental para ellos. Su colocación fue la culminación de un ritual, tras el que todas coincidieron en que María estaba preciosa.

Petra, quien haría de madrina de la novia, aún no se había aliviado del todo el luto, así que su vestido era gris, el más discreto que pudo comprar. Los de las hermanas eran idénticos sencillos trajes en azul pastel con algunos bordados ingleses en cuellos y mangas, anudados en la cintura con una lazada. Las dos tenían un aire infantil que contrastaba con la apariencia de mujer que tenía María.

Vestida y calzada, retocaron un poco más a la novia, aplicándole vaselina perfumada en los labios, unas gotas de la novedosa agua de colonia concentrada de Álvarez Gómez –enviada por su hermano José desde Madrid– en el cuello, y una nube de polvos de arroz en la cara que le dejarían el cutis blanco y suave como la porcelana.

El tío Lázaro las esperaba impaciente en el pescante de su coche de caballos. Estaba también muy elegante con su traje gris, su corbata de seda y sus flamantes botines negros.

Desde el coche daba voces a las chicas para que se apuraran. El asiento estaba reservado únicamente para la novia ya que, temían que, si iban más ocupantes el vestido no llegaría sin arrugas hasta la iglesia de Santa Catalina. Tras su vehículo estaba el de Petra, tiraría ella de las riendas y en él irían su cuñada, sus hijas y sus sobrinos pequeños. Solo faltaba uno, José. En él pensaron todas antes de cerrar la puerta de la casa y subirse a los coches.

La mañana estaba espléndida. Durante la noche había llovido débilmente, lo que hacía que la atmósfera estuviera completamente limpia y el camino lo suficientemente húmedo como para que, al paso de los carros, no se levantara polvo.

Por la calle de La Caridad hacia abajo se encarriló la comitiva, saludando a los vecinos que salían al encuentro, quienes ya sabían que ese día la hija mayor de José Fernández del Castillo se casaba.

Con paso ligero bajaron por la calle de El Adelantado, llegando hasta su cruce con la del Calvario. Pasaron por delante de la placita que daba nombre a la calle, en la que una gran hornacina acristalada, atesoraba las imágenes de la última escena del Vía Crucis, a la que le daban abrigo y sombra unos pinos canarios ya centenarios. Un trecho más adelante, las miradas de todos no se sustrajeron a dirigirse un instante hacia la derecha. La vista del cementerio trajo consigo el recuerdo del padre que yacía allí enterrado y que, por tanto, no podría ver casar a su hija. Disiparon pronto sus tristezas, no era día para ello. La robusta torre de Santa Catalina, iglesia matriz de la ciudad, despuntaba ante los ojos de todos.

El magnífico templo cuatricentenario, del que los tacoronteros estaban tan orgullosos, sería testigo del enlace. Ante la fachada principal dos modernos automóviles se encontraban aparcados, vacíos ya de ocupantes. Carlos, que ya sabía conducir, quería darle una sorpresa a su novia. Sus jefes le habían prestado un vehículo para desplazarse con él desde Santa Cruz a Tacoronte. Se trataba de un flamante biplaza rojo y sin capota de la marca francesa Panhard. El segundo vehículo, en el que habían viajado sus jefes y amigos alemanes, era un precioso Peugeot de cinco plazas con capota y asientos tapizados en capitoné de cuero, también rojo, cuyos cromados refulgían al sol de la mañana.

Cuando los chicos los vieron saltaron del coche de Petra corriendo como locos para poder admirar de cerca aquellas dos maravillas mecánicas. Sin atreverse a tocarlos, observaron desde cierta distancia sus guardalodos cromados, el volante de madera, los cuatro faros dorados y el misterioso motor que se adivinaba debajo de la carrocería.

Los adultos no prestaron tanta atención. Tras apearse de los carruajes, se ocuparon de recolocarle a la novia la mantilla y el vestido. Una vez preparada, María se cogió del brazo de quien iba a ser su padrino, su tío Inocencio, y juntos cruzaron uno de los arcos de medio punto de la fachada, que daba acceso al templo.

Mientras la familia se acomodaba en los primeros bancos, novia y padrino esperaban la señal del sacerdote que los haría caminar juntos hasta el altar. Tras unos pocos minutos, el sacerdote elevó el brazo invitándoles a que comenzaran su recorrido. A lo largo del pasillo, el grupo de parientes, amigos y vecinos, acomodados en los bancos, se volvían al ver pasar a la novia. En el altar la esperaba Carlos, vestido con el uniforme de oficial de las Milicias Canarias. Al muchacho se le iluminó la cara al ver a su novia tan guapa. A ella le ocurrió otro tanto: el uniforme le sentaba al novio de maravilla. Todos los presentes coincidían en pensar que ambos hacían una pareja perfecta.

La ceremonia se ofició ante el retablo barroco de la capilla mayor de la Iglesia. El templo estaba lleno de flores; al día siguiente se celebraba la festividad de Santa Catalina y ya estaba adornado para la ocasión. El altar resplandecía gracias a unos cirios extras encendidos, obra del generoso donativo que Petra había entregado al párroco unos días antes. El oficio fue corto y sencillo, por expreso deseo de los novios. A su término, todos felicitaron a la feliz pareja, los vecinos se despidieron y pusieron rumbo a sus casas.

La familia de María y de Carlos se dirigió al Hotel Camacho, donde tendría lugar el banquete para celebrar el enlace. Los primeros en llegar fueron los novios y los amigos alemanes. El resto se demoró un poco, pues el andar de los caballos y las mulas era mucho más lento que el de los modernos vehículos.

Cuando los invitados fueron llegando ya se les tenía todo preparado en el comedor de la planta baja. El mobiliario era una evocación de la artesanía de la isla de Madeira, desde donde el propietario del establecimiento había llegado hacía más de treinta años. Las coquetas sillas de mimbre, con respaldo envolvente y apoyabrazos, se disponían en torno a dos largas mesas vestidas con la mantelería bordada, también traída de la isla por don Luis. Unos ramitos de flores frescas destacaban entre la brillante cubertería, dando un toque de color al blanco impoluto de los primorosos tapetes. Las paredes de la estancia estaban bellamente decoradas con frescos pintados al óleo. El conjunto resultaba muy acogedor. Los que aún no habían estado en el Camacho se llevaron una grata sorpresa.

Unas veinticinco personas, entre familia y amigos, disfrutaron del buen servicio que ofrecía el hotel. Por expreso deseo de los novios, el menú que se sirvió fue una acertada combinación de platos canarios y germanos, magistralmente elaborados por unos cocineros adiestrados en la preparación de menús internacionales, ya que su clientela solía ser foránea.

El vino fue regalo de la casa. Don Luis Gómez Camacho quería tener una atención con la familia, cuyo desaparecido patriarca le había facilitado las cosas cuando había sido alcalde. Así se llenaron las copas de buenos caldos tacoronteros y de un Madeira que el propio hotelero insistió en que probasen y que nunca faltaba en la bodega de su negocio, porque sus huéspedes ingleses siempre se lo pedían, no obstante, habían sido los británicos los que en el siglo XVIII habían impulsado la producción del famoso vino en su isla natal.

Terminado el almuerzo, el café lo tenían servido en una dependencia contigua destinada a tal fin, y a la que acudían transeúntes de paso y algún que otro tacorontero con la idea de charlar un rato con quien allí se encontrara.

Los más jóvenes se fueron a visitar el jardín. Perdiendo el interés que el moderno albergue les había causado al principio, habían decidido salir de aquellas paredes y buscar el aire fresco en la rosaleda del hotel, lejos de las miradas vigilantes de los mayores.

Cuando acabó el festejo, los tíos y primos, venidos desde Santa Cruz, regresaron en tranvía. Los de Tacoronte partieron hasta La Caridad en sus carros; Petra y sus hermanos Lázaro, Juana y Clotilde, llevando cada uno a sus hijos, en los suyos. Al lleg...