![]()

IX

Hacía seis meses que había muerto Elena. Ubín en todo este tiempo había observado la profunda tristeza a que se entregó Eulalia desde que habitaban en Tabasco, y se determinan a volverse a la ruina. En efecto, comunicó a Eulalia su pensamiento, la que con semblante halagüeño manifestó el gran deseo que le animaba de volver a su primera casa, y muy breve se vieron de nuevo en las solitarias bóvedas de Cozumel. Entraba la doncella poseída de dulces, pero taciturnas ideas; abre la puerta interior, y ve hacia un lado una colosal figura que, parándose de improviso, pasa delante de ella, y desaparece momentáneamente. Eulalia, confusa, da un grito, llama a su nuevo padre, y después de haber abierto las puertas todas y registrado ambos con la mayor escrupulosidad, nada ven, nada oyen; acaso el espectro de los sepulcros anuncia ya una nueva sepultura.

La fresca brisa de Diana bañaba ya los vecinos montes, de cuando en cuando se escuchan los cantos de algunos pajarillos, y una luz débil y naciente rota el denso velo de la noche anunciando la serenidad del día. Ubín yace en el demolido portal, rezando su oficio divino, y encomendándose al Eterno, parece que este infatigable religioso es superior a los padecimientos humanos, y gobierna las agitaciones de la vida. A veces se excede, y a veces es un verdadero eclesiástico: tanta energía tiene para aterrorizar en un momento de superstición, como dulzura para conquistar las almas cuando se halla libre de la escrupulosidad. Los años no han mudado su carácter, y aunque su semblante demuestra decrepitud, sus trabajos y tareas continuadas presentan la energía que su santo celo le proporciona, y nunca se cansa de hacer beneficios. Concluyó sus oraciones, y dio providencia de reponer el abandonado huertecillo que cultivaba Teófilo.

Permanecía la doncella en su lecho. Abrumada de cansancio, disfrutaba el dulce reposo del sueño; pero le habla una voz, algo dormida todavía la escucha, no le atemoriza, es apacible para ella, ¿quién la proferirá? ¿Será otro nuevo desastre?

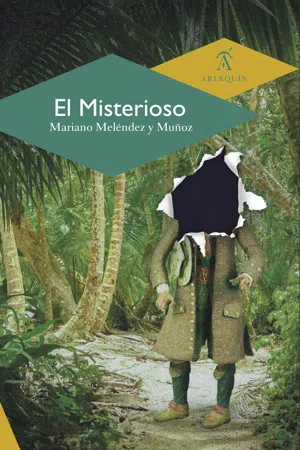

Ha abierto los ojos Eulalia, y ve delante de sí un príncipe, seductor cuanto amable, serio cuanto digno; le ve, se regocija, teme, se espanta, se alegra, era el Misterioso.

—¿Quién sois? —pregunta.

—Soy tu esposo. Héteme aquí de gala, Eulalia, está dispuesto nuestro himeneo.

—¿Por dónde habéis venido?

—Pocos imposibles hay que no pueda yo vencer. Velaba a tu lado, tú has sido mi ángel, y yo tu centinela.

—Y bien…

—Aguarda, vesme aquí quien soy. Ahora permíteme hablar con extensión de mi asunto.

—El padre Ubín puede venir.

Se arrodilla el Misterioso.

—Amada Eulalia, postrado ante ti, solo pido una gracia, una merced: yo te lo suplico, permíteme hablarte, permíteme…

—Vos de esa suerte… ¡ah!, levantaos; en vano quiero sofocar los vivos sentimientos que me animan, ¡os amo!, ¡os amo!, habladme.

—¡Me amas! Sí: escucha. Retirada tú de estas paredes que nombras cuna, luché en vano contra el torbellino de las pasiones que me agitan. Corrí a Tabasco, no me separé un momento de ti, y sabedor de que Ubín disponía volver a este lugar, quise esperar este tiempo. Él es llegado, tú has prometido ser mi esposa, yo quiero encender la tea nupcial de aquí a tres días. Una nueva habitación tengo en el bosque que ofrecerte: allí, exentos de las perspicaces miradas de un vulgo necio y preocupado, gozaremos la primitiva felicidad con que fue adornado el primer hombre. Allí conoceremos el verdadero valor de esas enormes riquezas acumuladas para ensoberbecer y hacer fatuo al que las posee, nada son, no nos hacen falta. Allí correré yo de un sitio al otro en busca de un pan de la naturaleza. Tú, a mi lado, vivirás ignorada del mundo, pero lejos de los abismos que él tiene preparados a sus amadores. No tendrás más caricias que las mías, y después… después las de nuestros tiernos pimpollitos, ¡oh, felicidad verdadera!, ¡oh, dicha completa!, tú serás el ángel del monte, a ti se humillará cuanto él tiene, y lejos yo y tú, y desconocidos del mundo, no podrá jamás la envidia despertar en nuestros corazones el odio ni las convulsiones sangrientas tocarán nuestro pacífico hogar. Allí únicamente residirá la paz, la virtud, la alegría, allí…

—¡Qué decís!, me transportáis a un lugar semejante al cielo. Si no quiero ser conocida del orbe, solo de vuestro corazón.

—¡Deidad que me vuelves a mi perdida felicidad!, ¡qué dices!, ya, ya bastante veo tu corazón, ¿me amas? Bien, sígueme.

—¿A dónde?

—Al bosque de los ciervos.

—No, aquí os obedezco ahora. Juremos ante el altar, y entonces en todas partes.

—Bien, esta tarde te espero sobre la tumba de Teófilo. ¡Oh, amada de mi corazón!, prométeme que irás, yo respetaré tu voluntad, yo veré mi ángel, y sin tocarle, solo podré admirarle… Eulalia, ¿lo prometes así?

—¿Puedo yo negaros nada que me sea posible?

—¡Oh, no… no… ya lo veo!, ¡virgen de Cozumel, yo te espero, nuestra unión debe ser muy breve! —dijo. Dio la vuelta y desapareció luego. Esta fue sin duda la visión que Eulalia había visto, pues un secreto subterráneo proporcionaba entonces lances al Misterioso.

La futura esposa se dejó conducir de su amante por la senda de la esperanza. Abandonada de su pasión, nada atiende, y una dulce memoria embriaga continuamente sus sentidos. Se ha quedado en su lecho transportada por un momento; párase de repente, su semblante es alegre, sus ojos vivos, y al salir de la bóveda se asemeja a Diana: en su esplendor, fragancia, alegría y hermosura, ocupada siempre de una idea, nada causa impresión en su alma, todo lo ve con ojos indiferentes. Resuélvese por fin a cumplir su comisión.

Y dirigiéndose a Ubín, le manifiesta los deseos que tiene de visitar aquella tarde el sepulcro de su padre adoptivo.

—Sí —le dice el misionero—, visitaremos el lugar donde reposa el justo. Allí aun la naturaleza se muestra serena, y el céfiro apacible mueve con suavidad las frescas flores que han brotado en torno de la loza.

—Allí descansaré yo algún día.

—Allí implorarás la piedad del cielo. Allí pedirás un esposo, y por testigo de tus súplica pondrás las cenizas de tu padre… Hija de los reyes de Europa, en aquel sitio respetable jurarás no descubrir a nadie el secreto que te ha confiado Teófilo, y el que solo debe saberse después de tu muerte, y si un esposo exige de ti tu nacimiento, jurarás desecharle de tu corazón y odiar al curioso que se atreva a conjurarte declares. La revelación de tu origen a un esposo causaría un movimiento en Europa, y más si el ambicioso pretendía vengar a tu padre. Cuida no dar lugar a que la sangre española se vierta por tu causa. Cuida…

—¡Ah!, padre Ubín —interrumpe Eulalia llena de entusiasmo—, nunca, nunca sea yo la causa de nuevos desastres en la patria de mis antecesores. Usúrpese la corona y manténgase en el trono de mi padre un espurio de mi abuelo, yo me consolaré con pedir al cielo un esposo oscuro y humilde, que siempre vea en mí a la huérfana de las ruinas, y nunca a la hija del príncipe de Austrias.

—¡Oh, dios! —prorrumpe el misionero levantando al cielo sus cansados ojos, y elevando sus manos en ademán de súplica—, he aquí la criatura obediente, humilde y generosa. Guía sus pasos, dios de la misericordia.

Dice, y bañadas sus mejillas de lágrimas, queda como fuera de sí.

Llegó, por fin, la hora terrible que el Misterioso había prefijado; no alumbraba el sol con claridad; la atmósfera estaba cubierta de nubes, y un viento impetuoso silbaba por los montes.

—La naturaleza ha mudado de aspecto —dice Ubín a la huérfana, siguiendo el camino que conducía al sepulcro de Teófilo.

—Sí, padre mío, todo cambia de aspecto.

—También la suerte del hombre; el que ayer se vio en el solio puede verse hoy en el desierto, prófugo...