![]()

Parte II

Los clubes en la arena pública

![]()

4. La vialidad y el turismo como problemas públicos (1919-1930)

En los capítulos precedentes hemos avanzado en la caracterización de los perfiles y estrategias institucionales que los clubes habían desarrollado desde su fundación. Nos interesa ahora concentrarnos en otra dimensión: la de las intervenciones públicas del ACA y el TCA en materia de vialidad. Este capítulo se ocupa de analizar tal aspecto en un período que consideramos clave, el de los años veinte, cuando cambios de orden político, económico, social y técnico impulsaron a las instituciones que estudiamos a una acción pública más definida y sistemática.

El ascenso del radicalismo modificó las formas de vinculación entre las elites nuevas y las tradicionales y el estado. Junto a otra serie de cambios, ligados al impacto de la Primera Guerra y a las transformaciones económicas y sociales en la Argentina, este nuevo escenario impulsó al TCA y al ACA a plantear el fomento de la vialidad, del automóvil y del turismo como problemas públicos. En torno a ese eje se organizó una creciente dimensión social de estos clubes, que implicó precisar estrategias de movilización de la opinión pública y reflexionar sobre los roles respectivos del estado y las asociaciones. Creemos que las contribuciones del TCA (y de forma secundaria, del ACA) durante este período tuvieron un peso importante en la configuración de los diagnósticos de estas cuestiones y del repertorio de soluciones “posibles”.

El Touring, que hasta 1918 se había dedicado a procurar caminos para el uso recreativo de los automóviles, fue el primero en plantear un programa articulado en el que la vialidad aparecía como la clave para el progreso del país y en demandar al estado la construcción de un sistema nacional de caminos. El cambio se relacionaba con la difusión del uso del automotor a partir de la guerra (véase el cuadro 1) y con las transformaciones técnicas que habían aumentado la autonomía, la velocidad y la versatilidad de los vehículos, así como acrecentado su importancia económica, pero que también estimulaban la demanda de más y mejores caminos. Los caminos lisos para los nuevos autos más veloces eran, además, más costosos y complejos, lo que hacía necesario el concurso técnico y financiero del estado en su construcción. Por otro lado, los dirigentes del TCA veían cada vez con mayor preocupación la dependencia del ferrocarril para la movilización de la producción.

Estas ideas adquirieron mayor precisión y se volvieron parte de un programa explícito de acción pública del TCA, en el marco de la democratización y del cambio de gobierno, procesos que dieron lugar a una mayor delimitación de espacios y funciones entre estado y sociedad civil y a nuevas formas de articulación entre ambas esferas. Por un lado, y como sostiene la mayor parte de la bibliografía sobre el gobierno radical, en el contexto de la llegada de Hipólito Yrigoyen al gobierno la pertenencia al círculo de los notables fue reemplazada por la militancia partidaria a la hora de designar a los funcionarios. Los sectores económicamente dominantes, alejados en buena parte del acceso directo a las políticas estatales y en ausencia de un partido electoralmente poderoso que los representara, crearon y fortalecieron sus organizaciones sectoriales con el fin de participar a partir de ellas en la toma de decisiones sobre las políticas públicas.

Por otro lado, la cuestión puede contemplarse de un modo más amplio; como ha sugerido Halperín Donghi, en la Argentina de los años veinte los cambios sociales y económicos dieron lugar a una sociedad más compleja y menos polarizada, con múltiples intereses sociales y económicos que el Congreso nacional y los partidos no podían canalizar en su totalidad. En ese marco, en muchos casos eran los intereses particulares los que tomaban la iniciativa y configuraban los problemas públicos que se imponían a la agenda estatal, con lo que se creaba o daba mayor impulso a asociaciones y clubes y se procuraba posicionarlos como legítimos interlocutores del estado en representación de un interés sectorial o de una causa pública.

A la vez, también desde el estado (especialmente durante el gobierno de Alvear) se desarrolló una actitud favorable al diálogo con las organizaciones que representaban intereses sociales y económicos, lo que fortaleció a estas asociaciones como instancias de acción pública. Lentamente fue emergiendo una nueva manera de concebir las relaciones entre el estado y la sociedad, según la cual esta última, a través de sus organizaciones, debía formar parte del proceso de toma de decisiones de la política estatal.

La vialidad: un problema público

La organización del I Congreso Nacional de Vialidad: el TCA como articulador de la acción privada

Como vimos, hasta la Primera Guerra Mundial la acción del TCA en favor de la vialidad tuvo una marcada dimensión práctica, posibilitada por la relación directa y estrecha con el gobierno de la provincia de Buenos Aires o la intendencia porteña. Posteriormente fue cobrando fuerza un nuevo tipo de intervención, orientado al estudio de la vialidad y del turismo, y a la articulación de consensos en torno al diagnóstico de estas cuestiones como problemas públicos y a la definición de sus soluciones posibles.

La guerra y el cambio de gobierno en la Argentina impactaron negativamente sobre la capacidad del TCA de obtener financiamiento para sus actividades. La situación comenzó a normalizarse hacia mediados de 1918 y se hizo evidente un cambio en la concepción de los dirigentes respecto del papel público de la institución. El club abandonó la intervención directa en la construcción de caminos y concentró su acción en la campaña en favor de la promulgación de una ley nacional, para contribuir a la concepción de la vialidad como un problema público, un asunto de la nación toda y no sólo de los automovilistas.

Esta nueva línea implicó una reflexión explícita sobre los roles respectivos del estado y de la iniciativa privada en materia de vialidad. Los dirigentes del club consideraban que los caminos eran la clave para el progreso material y moral de la nación, y que la solución del problema vial debía provenir necesariamente de una acción de gobierno centralizada y sistemática. Desde su óptica, la planificación y coordinación de la política vial era deber del estado, y el papel de la acción privada debía reducirse a la asesoría y la vigilancia en lo relativo a la situación de los caminos. Sin embargo, sostenían, la ausencia o insuficiencia de acción estatal imponía el deber patriótico de reemplazarla por formas de intervención pública realizadas desde la sociedad civil, intervenciones que serían más eficaces cuanto más amplio fuera el arco de intereses unidos en pos del mismo objetivo.

Así, la estrategia principal del club desde 1918 consistió en agrupar fuerzas que involucraran a todos los posibles interesados pero conservando para sí el control de las iniciativas. Ya en la década previa el TCA había funcionado sumando colaboraciones en dinero y materiales para sus proyectos viales bajo la planificación y dirección del club. Esto se reforzó en los años veinte pero adquirió además características distintivas.

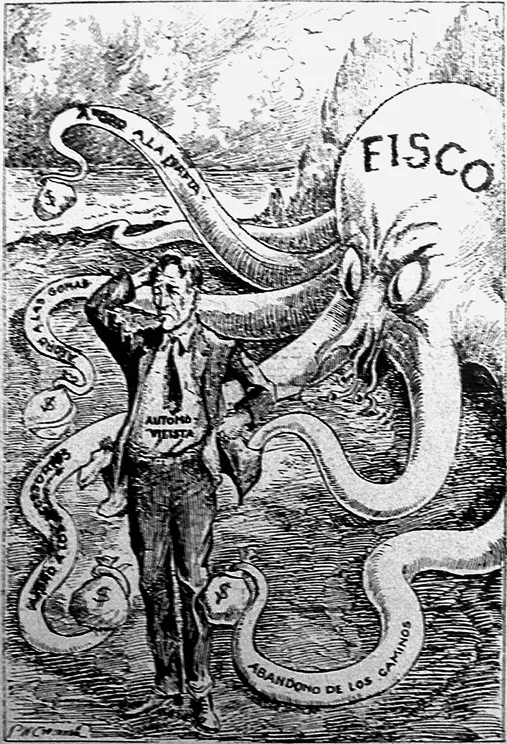

Viñeta ilustrativa de algunas de las preocupaciones del TCA. Fuente: RTCA, abril de 1923, p. 5051.

Su accionar público se situó más claramente en el campo de la sociedad civil y giró sobre todo en torno a la articulación de asociaciones civiles de diverso tipo, intereses sectoriales y, en algunos casos, gobiernos municipales, para presionar al estado central o provincial, pero también para llevar adelante algunas obras prácticas de mantenimiento y, en menor medida, de construcción de caminos vecinales. Así, por ejemplo, a fines de 1918 y por iniciativa del club, se constituyeron “comisiones de caminos” en Lobería y Tandil destinadas a cooperar con el arreglo y conservación de los caminos locales por medio de una suscripción de vecinos, y una experiencia similar tuvo lugar en Chubut al año siguiente. Poco después, esa experiencia se generalizó y se transformó en un programa explícito del TCA: se envió una circular a las delegaciones en la que se les ordenaba encabezar una suscripción de vecinos para el mejoramiento de los caminos de cada zona, y organizar y dirigir “verdaderas juntas populares de fomento”, con las que el club colaboró además económicamente con un monto equivalente al 27% de su capital social. La institución no presentaba estas acciones prácticas de la sociedad civil como la realización de un ideal de cooperación estado-acción privada, sino como un último recurso frente al incumplimiento, por parte del estado, de su misión dirigir, planear y realizar la obra vial.

En esta misma línea, a mediados de 1918 el club comenzó a organizar el Iº Congreso Nacional de Vialidad, que se realizó finalmente en mayo de 1922. Este se convirtió en una pieza clave en la estrategia de legitimación del club, y en un instrumento importante de propaganda vial y de presión en favor de una política nacional de vialidad. La idea de realizar una convención de este tipo se inspiraba posiblemente en los congresos internacionales de carreteras organizados en Europa a partir de 1908, a los que es posible que algunos de los dirigentes del TCA, viajeros asiduos, hayan asistido. Las ideas discutidas y las conclusiones a las que se arribaron, sin embargo, respondían más bien a un modelo de desarrollo vial que se difundía desde los Estados Unidos. La hegemonía estadounidense en materia de caminos, automotores e ingeniería vial era indiscutible en los años veinte y se transmitía, por ejemplo, a través de las revistas de ingeniería, de la publicidad de las compañías automotrices y de la diplomacia panamericanista.

El TCA presentó el evento como una instancia para consensuar un plan común de vialidad entre nación, provincias y municipios, contando con la asesoría de los otros asistentes al evento, “entidades de vialidad” y “comisiones de fomento”. Esperaban que la reunión tuviera un resultado concreto: la formulación de un proyecto de ley federal de caminos que pudiera ser prontamente discutido por los legisladores nacionales y la elaboración de un dossier de antecedentes para el estudio y debate de la ley. El TCA, que ya desde antes de la guerra recopilaba información técnica y datos sobre la experiencia internacional y el estado de los caminos locales, presentó su propio anteproyecto de ley, que el Congreso Nacional de Vialidad hizo suyo.

Automóvil del TCA en el mitin-desfile en pro de la Ley Nacional de Vialidad, el 25 de mayo de 1922. El cartel dice: “Infinitas son las rutas del porvenir, trazad las mejores rutas”; “La Nación Argentina está en marcha y nadie la detendrá en el sendero si el camino es recto y bueno” y “El porvenir es nuestro si marchamos por amplias y cómodas rutas de progreso”. Fuente: RTCA, junio de 1922, p. 1.

En la organización del cónclave estuvieron involucrados personalmente dirigentes del club, a la vez personajes influyentes en la política o la función pública: Alejandro Bunge, Isidor...