![]()

Arturo Úslar Pietri: ajuste de cuentas

La cuadrícula urbana caraqueña comenzó a ser desbordada hacia finales del siglo xix. Aquel trazado típico de la obra colonizadora española en América se desdibujó por el efecto de la urbanización de las haciendas de la periferia. Uno de los primeros trazados urbanísticos hacia el este de la ciudad fue el de la urbanización La Florida, hacia la tercera década de la presente centuria. Allí queda la casa de Arturo Úslar Pietri: una edificación característica del tiempo en que fue levantada, bajo las pautas de diseño arquitectónico de Carlos Raúl Villanueva.

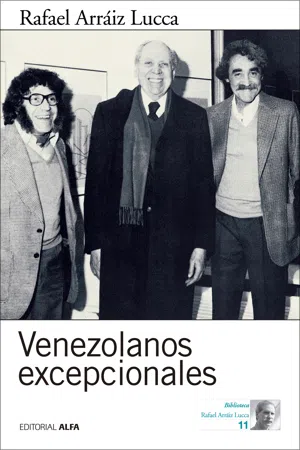

La mayor parte de su existencia ha transcurrido en esta residencia. El largo período de su vida matrimonial con Isabel Braun Kerdel y el nacimiento de sus dos hijos, Arturo y Federico, encuentran marco entre las paredes de este espacio austero. El centro del inmueble, quién lo duda, está en la biblioteca. Dos rectángulos tapizados por estantes de madera, que construyó el padre ebanista de su amigo el escultor Francisco Narváez, constituyen el epicentro de la vida de un hogar que se distingue por su sobriedad. Apenas tres imágenes saludan entre la vivacidad de los libros: una miniatura de Bolívar, pintada por Espinoza, que le regaló su primo hermano y amigo entrañable Alfredo Boulton, y dos fotografías de enorme poder simbólico en su vida: una con el presidente Isaías Medina Angarita, en el momento en que firma el acta como secretario de la Presidencia, y otra con Jorge Luis Borges, cuando el maestro argentino estuvo de visita en Caracas, en 1982. Úslar y dos personajes centrales de sus dos devociones: la política y la literatura.

Para llegar a la biblioteca se atraviesa el comedor. Allí, sobre una mesa, reposa el premio Príncipe de Asturias que el escritor recibiera de manos de don Felipe de Borbón en 1990. Una talla de madera oscura de Narváez dialoga, desde la pared, con la madera clara de los muebles escandinavos del comedor. Antes una suerte de recibo, columna vertebral que distribuye, nos espera una vez que hemos franqueado la puerta. Los mosaicos del piso, rojos y con pequeñas ilustraciones como medievales, me remiten al tiempo en que en Caracas se hacía este tipo de piezas. En el jardín un pastor alemán expresa su poder amenazante ladrando, una vez que un portón negro, encuadrado en una pared cubierta de hiedra, se ha abierto para nosotros. Desde hace casi veinte años vengo a conversar con el doctor Úslar con alguna frecuencia, pero solo ahora hemos decidido de mutuo acuerdo grabar unas cuantas horas de diálogo. El preludio de estos diálogos está en una entrevista que sostuvimos con motivo de sus 80 años, momento en el que el país entero se dispuso a celebrar su vida y su obra. Incluso sus adversarios históricos participaron entonces del homenaje. El escritor ha cumplido 94 años y se anima a hacer un recuento de sus avatares y a volver sobre sus obsesiones temáticas. Corren los meses finales del 2000: vamos del calor bochornoso de agosto al reconfortante fresco decembrino. El cielo se va despejando.

I) La estirpe familiar, los primeros años

El 16 de mayo de 1906 nace en Caracas el hijo de Arturo Úslar Santamaría y de Helena Pietri Paúl. El primer Úslar en llegar a Venezuela fue Johann von Uslar, nacido en Lockum (Hannover), en 1779. Servía en el ejército inglés y, por tal motivo, en 1819 se embarca hacia Venezuela a luchar contra los españoles. Aquí llega al frente de un contingente de 36 oficiales y cerca de 300 soldados que lo conducen hasta la cúspide de la victoria patriota: la batalla de Carabobo.

Una vez concluida la guerra se establece en Valencia, donde contrae matrimonio con María de los Dolores Hernández. De ambos desciende el también general Federico Úslar Hernández, a quien sabemos partidario de la causa liberal de Guzmán Blanco, de quien fue condiscípulo. Federico fue el padre de Arturo Úslar Santamaría, quien también abrazó la carrera de las armas y alcanzó el grado de coronel en el ejército gomecista.

Por la rama de los Pietri, los puntos de llegada a Venezuela, como se sabe, son Carúpano y Río Caribe: puertos por los que desembarcó la gran inmigración corsa de principios del siglo xix. Su abuelo fue el médico y general Juan Pietri, quien llegó a desempeñar altísimos cargos en el aparato del Estado de su tiempo. De sus antepasados, Úslar Pietri conserva un lejano recuerdo.

Por el lado paterno, Juan Úslar, que era un alemán, hannoveriano, que se había educado en Inglaterra, había ido con Wellington a España y, por unas razones difíciles de explicar, resolvió organizar una expedición en Alemania y se vino con dos barcos y con una cantidad de voluntarios a Margarita, a sumarse a la independencia de Venezuela.

***

–¿Es su bisabuelo?

–Sí, el primer Úslar en Venezuela.

–¿Conoció a sus abuelos?

–Conocí a algunos de ellos; a don Federico Úslar, mi abuelo paterno. Cuando él murió yo tendría cuatro años. Pero a mi abuelo materno, el doctor y general Juan Pietri, lo conocí más. El murió siendo del Consejo de Gobierno y fue una figura política y militar muy curiosa. Cuando murió, yo tendría seis años. Recuerdo que iba con mi madre a saludarlo con mucha frecuencia. Lo veo sentado en el corredor de la casa leyendo el periódico con un gorrito en la cabeza, un gorrito de esos bordados. Tenía una barba y al entrar yo siempre le decía: «Bendición, gran papá».

–Aquel 16 de mayo es esperado en una casa caraqueña que quedaba entre las esquinas de Romualda y Manduca.

–Hasta hace poco existía. Cuando fui director de El Nacional hice que la retrataran para guardarla. Por ahí tengo un juego de fotografías. No sé cómo está ahora; no sé si la tumbaron o no.

–Después de Manduca viene Ferrenquín.

–Eso de darle nombre a las esquinas es cosa de Caracas; en el interior no es así. Es una herencia colonial. Eso vino de un obispo que hubo aquí, muy religioso, que resolvió, para poder rendir mayor culto a los santos, dedicarle cada esquina a uno distinto.

En 1912 es inscrito en la Escuela Unitaria que dirige Alejandro Alvarado, en su ciudad natal, pero al año siguiente lo cambian para el colegio de los padres franceses, bajo la égida del padre Benjamín Honoré. En 1916 su padre es nombrado jefe civil de Cagua y la familia se traslada a vivir a Maracay. Allí culmina la escuela primaria en la escuela municipal Felipe Guevara Rojas. Luego es inscrito en el bachillerato en el Colegio Federal de Varones, en la misma ciudad.

–Hice lo mejor que pude y tuve suerte de conseguirme algunos maestros muy buenos en Maracay, entre ellos el bachiller Rodríguez López, que era un hombre muy valioso, quien me enseñó mucho sobre el conocimiento de la naturaleza.

–En ese entonces Maracay era un pueblo.

–Era un pueblo que tenía cuatro mil habitantes, pero tenía unas casas grandes, muy buenas, porque Maracay tradicionalmente ha sido una ciudad preferida por los caudillos. A Páez le gustaba mucho Maracay; y a Gómez, desde luego.

–Es que el sitio es muy bonito. Esos valles son preciosos.

–Es muy bonito. Pero ahí está La Victoria, que era más ciudad, y, sin embargo, la gente prefería Maracay.

–De su infancia en Maracay nos llega la anécdota de su primer encuentro con el general Gómez.

–Yo iba para la escuela a las dos de la tarde; iba con alguno de los compañeros repasando la lección, y cogí la acera de la casa del general Gómez y venía absorbido en mis cosas y de repente sentí que iba a tropezar con alguien y era el general Gómez, que venía caminando con un policía por toda guardia.

–¿Venía con uno de esos trajes raros que él usaba?

–Sí, él se vestía de un modo muy caprichoso. Usaba unas botas sueltas de cuero muy fino hasta las rodillas. No usaba, salvo en actos oficiales, gorra militar. Usaba generalmente un panamá y una guerrera que no era regular tampoco, porque no usaba correaje; lo que se ponía era la presilla de general en jefe y usaba unas blusas de tela de seda.

–Probablemente Tarazona iba con él ese día.

–No, Tarazona no salía con él como edecán; Tarazona le servía en la mesa. Fue su asistente desde la época de las campañas, un hombre de su absoluta confianza, claro.

–Era un indio, ¿no?

–Creo que era más negro que indio. En esa casa del general Gómez en Maracay él tenía cosas muy valiosas, pero todo eso desapareció. Recuerdo que tenía un cuadro, de no sé cuál pintor venezolano, en el que estaban los hombres de la Revolución Libertadora. Entre ellos estaba mi abuelo. También recuerdo que tenía una copa de oro grande, muy bonita, que se la regaló una compañía petrolera, sobre un escritorio en un rincón, desde donde despachaba.

A mí me contaba Rubén González, que fue su ministro del Interior, que un día en que fue a darle cuenta allí donde estaba el escritorio, en una mesita al lado vio un folletico que el propio González había publicado años antes. Se llamaba «El gañán de La Mulera». Entonces, cuando González entró y vio el folletico, Gómez le dijo: «Alguien que no es amigo suyo lo trajo, pero no se preocupe, doctor; eso lo escribió usted cuando no éramos amigos; ahora somos amigos y eso ya no importa».

–En aquella infancia maracayera nació su amistad con un hijo del general Gómez, Florencio, y la consecuente cercanía doméstica con el general, además de que su padre trabajaba a su servicio.

–Yo fui amigo desde niño de Florencio Gómez y el pobre negro Gómez murió un día en Caracas. Era una excelente persona. Tuvimos una amistad toda la vida y eso me permitió ver unos aspectos muy interesantes de lo que era la vida de Gómez. A veces este se iba de Maracay a El Trompillo, a Güigüe, cuando le compró esas haciendas a Pimentel. Y entonces Florencio se empeñaba en que me fuera con ellos y a veces lo hacía, de modo que pasé muchos días en la misma casa del general y me sentaba en la misma mesa.

–¿Era de buen comer el general Gómez?

–Cómo no, pero le gustaba la comida muy tradicional, hervidos y cosas de esas.

–Y ...