- 96 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

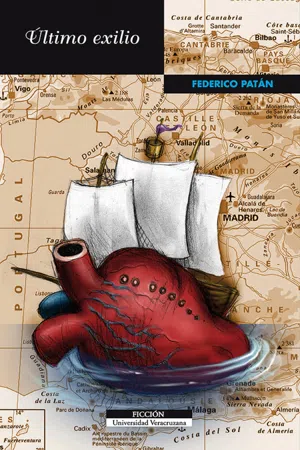

Último exilio

Descripción del libro

Un cuarto de hotel y un hombre solitario. A lo largo de la noche, las memorias acosan con filo duro a este ser derrotado, cuyo empeño de supervivencia está en darle un orden al pasado, para intentar comprenderlo. En un fluir constante de recuerdos, por su mente pasan cuadros de la infancia, el descubrimiento del amor físico, los encuentros, las separaciones, las mínimas tragedias del vivir cotidiano y la aceptación de una soledad íntima, compuesta de muchas amarguras y algunas alegrías

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Información

Finalmente, con un sonido de madera cansada, la puerta cerró el paso a sus espaldas. Silencio. Un silencio denso, oscuro, de lugar último. Luego, al margen casi de la atención, rumores. Vagos, sin esencia todavía, como palpitaciones apagadas de habitación ahíta de momentos ajenos. Había una cómoda de tres cajones, no del todo desvencijada. En ella puso la bolsa de estraza; allí, sobre la cubierta deslucida, con restos de un barniz opacado por el tiempo. La bolsa con sus dos botellas incompatibles. Miró impreciso los alrededores. Una cama.

Despierta. Era una voz lejana, sin nombre, sin ecos. No quiso seguirla. Prefirió echarse sobre la cama. Las manos, a los costados, se le apretaron en puños. Las dejó hacer. Gritos. Brumosos. Las uñas penetraban la carne casi insensible. Se fue apagando el mundo y volvió el silencio. La oscuridad de los párpados le placía, por benefactora. Escuchaba los pasos y los cuchicheos de los otros y, apretando los labios en contra de la risa, aguardaba. Allí estás, allí estás, ya te vi. Uno, dos, tres por… mentirosa, ah, cuán mentirosa. Siempre, siempre, siempre mentirosa. La risa encontró un resquicio y los otros abrieron la puerta. Temeroso, apretó los puños y un dolor voluntario vino desde las palmas. Abrió los ojos, levantó con lentitud los brazos, miró las manos extendidas, las cinco medias lunas (blanco sobre lo rosa) en cada una de ellas.

Quien tiene manos jamás muere de hambre. Lejana y sola, una gaviota clavaba en el mar gritos entrecortados. ¿Gritos? Un guijarro le vino a la mano. Espera. No hagas daño. Pregúntate siempre ¿para qué hacer daño? Cenaron juntos. Al lavarse, creyó sentir en la palma la sombra acusadora del guijarro. Tuvo miedo y fue a la cocina. ¿Hay hambre, eh? Pronto, pronto cenamos ya. El aceite combinaba su olor con el de las patatas. A ver esas manos. Las extendió al escrutinio. Recibió un tironcillo de pelo. Bien, hala, a la mesa. Sentado, el tenedor asido en el puño, miró de reojo la piel morena y enrojecida del padre, los nudillos groseros, la blanca cicatriz en el de en medio, el corazón. ¿Qué pasa, no hay apetito? Sí. Pero las manos, con sus cinco semilunas cada una, cauterizaban el tiempo, un tiempo triste, calmoso, diminuto, lento; mi tiempo, sólo mi tiempo, para yo decidirlo, para yo conquistarlo, para yo soslayarlo, para yo darle límites ciertos, para que nadie me lo arrebate. Ya no, nadie, nunca.

Salir así de la cueva, pensó, suspendido de la barriga de una oveja. El otro, ciego, pasaba la mano por las espaldas de los animales. Rió complacido por tanta astucia. Levantando la vista, miró a través de la ventana, esperanzado quizás en toparse con un mar azul, mediterráneo, donde las rutas fueran siempre leyendas, unas veces de manzanas de oro y otras de sirenas y cantos y cera en los oídos y hechiceras fragantes de ojos intemporales y mirada burlona. Ven, güerito, que te consuele de la lluvia. Te va a salir baratito. Si es mañana, pregunta por la Dolores. Esperanzado quizás. Pero la lluvia era un denso tapaojos en la ventana. Ni siquiera el mar gris cotidiano, el de los sábados cuando el verano y el de nunca en invierno; el del comercio marítimo y los muelles roñosos; el del agua aceitosa y las grúas enormes por encima de los buques ultramarinos, llenando, vaciando, incansables grúas dirigidas por hombrecitos de mono gris y alpargatas. El mar gris sin ventana o la ventana gris sin mar alguno, desconocida aún. Dos hojas con seis cristales cada una. Doce ojillos malévolos, inquisidores, impertinentes. Con bajar los párpados basta. Ya está. Una oscuridad benefactora, de madre a punto de parirnos a la luz imprevista, pero todavía uno con ella, crecido accidente a flote en un mar sin complicaciones. Ese mar de todas las memorias y de todas las visitas; cálido como aquel otro del futuro, el de las playas rubias al sol y el de los malecones blancos de gaviotas; el de los vendedores de cacahuates y de barquillos; y el café ardoroso bajo los soportales, cuando el pasar suculento de alguna mulatilla de mirada por igual burlona e invitadora. Y el aguijonazo de la memoria: allí aguardando, confiada y hacendosa y cubierta de hijos solapados y posiblemente bellos, pese a la oscuridad, que decía alguno. El café ardoroso y los gritos lejanos, como llamados inasibles pero insistentes.

Y el niño corriendo por entre la hierba, de pantalón corto y camisilla humilde, pero limpia al exceso. Descalzo el niño, corriendo por entre los guijarros, llena de sonrisa expectante la boca delgada y roja. Pequeñín el niño por la arena, corriendo hacia el repetido llamado, hacia los brazos, hacia la otra sonrisa, la de labios carnosos y encarnados. Y los gritos de nervioso júbilo cuando el abrazo. Gritos lejanos e insistentes, como memorias. Paxarín, paxarín. Y el vuelo por los aires, para volver a los brazos entre risotadas entrecortadas entre los dos. Paxarín, paxarín. Y la esposa gritaba ¡Que asustas al niño! y él lo posaba en tierra, mohíno. Y el niño solapado y posiblemente bello tendía los brazos, a upa, a upa; y luego miraba, triste, cómo el padre se alejaba por el pradillo hasta un árbol cualquiera, bajo el cual se tumbaba a leer el periódico dominical. Y ya está leyendo, siempre leyendo. Déjalo, decía la madre, así aprende. Y le sonreía al hijo con labios carnosos y tal vez encarnados.

Regordetes y colorados, cual cereza rota violentada por el verano. Y, como leería más, mucho más tarde, parecía una rapaza que reservara en el seno dos limas. Burlona e inconscientemente invitadora, pasaba con ardoroso garbo de cervatilla mal vestida, dejándolo pensativo tras la taza menuda de café suculento. Vínole a mientes que aquello había comenzado años atrás. ¡Que la miras demasiado!, se burlaban los amigos. Y él miraba, a escondidas miraba el quehacer extraño de aquellas dos personas; miraba a hurtadillas, el miedo clavado en la garganta, hecho casi grito.

Abrió los ojos, lentísimos en su desobediencia. Gritos. El foco, desnudo en la punta de un alambre muy sucio, parecía contemplarlo con sorna, ojo único de invisible gigante; de gigante malévolo y selvático, capaz de tomarlo en brazos y lanzarlo con violencia al aire o contra las rocas o contra el mar lejanísimo donde hasta las princesas lavaban ropa. Una ropa pulida, olorosa a hierba y a sol, suave para restregarse contra ella allí dentro, en el armario, en la oscuridad, mientras los otros recorrían la casa entre cuchicheos, seguros de sorprenderlo ensimismado en algún rincón, mirando abstraído alguna grieta de la pared. Éste ve cosas en las paredes, afirmaba burlona una voz a la vez cariñosa. Y el puño flojo, con aquel dedo corazón cicatrizado, caía sobre él juguetonamente. Deja al niño, que nada te hace con mirar a la pared. Y los otros reían, seguros ya de tenerlo en las manos. Y sin embargo no, nadie. Hundido el rostro en la ropa, apagaba allí la carcajada nerviosa.

De piedra, el muro se levantaba por encima de él como una mole inmensa, catedralicia. Tenía, aquí y allá, algunas roturas en la argamasa. Miró por la más cómoda de ellas, curioso ante la risa nerviosa venida del otro lado. Un rostro de mujer llenaba el hueco; un rostro cuyos ojos parecían clavados en aquella rendija; un rostro sofocado y quizás riente. Y los ojos, sin mirar, lo miraban. El jadeo masculino era un fondo de ansias y palabras de tierna hipocresía. Si nada te cuesta; al fin y al cabo, vamos a casarnos. Le vino a mientes allí, bajo la pupila desnuda del foco austero, una muletilla que, a partir de la boda, le sonaba irónica: y vivieron felices.

Felices. Los doce ojillos malévolos parecían reírse, tal vez de él. Prefirió la pared. Gris y llena de grietas, no cubría su desnudez sino con un cuadro. Árboles, un río, un cielo, un marco oscuro, de madera. Un paisaje capaz de ser todos los paisajes. Las grietas creaban posibilidades. Aquélla, por ejemplo, al bifurcarse era un valle prodigioso, quizás abrigo de un jardín no menos prodigioso, flanqueado por ríos y cargado de árboles frutales: albaricoques dulcísimos, peras jugosas y manzanas traicioneras. Siempre el gusano en la ternura, como burla siniestra a la inocencia excesiva. Tú eres el hijo de la Aurelia. Vamos, que no hay por qué bajar los ojos. Yo, a nadie me como, sabes. Por mucho que hable la gente... Quería mirarla, comprobar si aquellos iris eran azules. Si fueran azules. Quería, pero su timidez de niño vencía el intento. Sintió que una mano le acariciaba el mentón como obligándolo a levantar el rostro del pecho. Eres ya guapo; cuando crezcas...

Para la otra nunca creció. Anda, anda, qué bueno estás tú con tus ideas. Mira a los demás cómo trabajan. En cambio tú, siempre tonterías. Salir ayudaba. Salir al campo, donde había pinos elevados, y un riachuelo frío y un cielo azul en veces gris por lo general. Sentarse con el pobre cuaderno en las rodillas y el lápiz humilde en la mano, los ojos eligiendo ya un rincón de claroscuros. Gustaba de ellos, de esa mezcla imprecisable de luz y sombra, remedo acaso de la vida. Allí se encontraban los verdaderos misterios. Los arbustos en movimiento creaban imágenes, que el lápiz quería seguir con torpeza un tanto refinada por la práctica. En tender los misterios. Allí estaba el secreto. Quien vencía misterios ganaba vida. Tenderse hacia lo inesperado, consciente del peligro; ofrecer paso a la casualidad, por duras que fueran las consecuencias; iniciar un exilio exterior equivalente al interno; perderse en la selva y volverse nombre futuro. Como lo expresara aquella novela, el terror y el prodigio. Palabras mágicas, preñadas de posibilidades. Miró los pinos elevados, portentosos en su búsqueda de cielo. Miró el cuadernillo, donde los pinos eran burla de sí mismos, sombras ingratas de la realidad aplastante allí, a no más de veinte metros, existente. Arrancó la hoja. La vida seguía venciendo el empecinamiento del arte. Arrugada, la hoja voló llevada por un vientecillo fresco e inmaduro, apenas suficiente para aquel oficio. El riachuelo parsimonioso murmuraba cosas, incapaz de milagros. ¿Sirenas en él? Difícilmente. Alguna rana despistada, si acaso. El terror y el prodigio habitaban otras aguas y otros bosques. Oyó, lejana, una esquila tranquilizadora. Pronto sería tiempo de cena, pero había margen para un esquicio más. Y en éste apareció, como si por voluntad propia, una especie de figura humana: las manos parecían recoger una falda imprecisa, tratando de que no se mojara en el riachuelo. Con base en la memoria, procuró un mayor parecido: la falda fue entonces un camisón suelto, de escote generoso; el rostro de la mujer se inclinaba ligeramente, como mirando (¿como mirándose en?) el agua, gracia y dulzura en la frente combada, donde el amarillo se fundía dócil al castaño del pelo. Agua y mujer, el mayor de los prodigios cuando se combinaban. Incluso tratándose de la madre: arremangada, trajinaba con la ropa sucia, moviéndola con un palo en el enorme caldero puesto al fuego. ¿Hay hambre, eh? Pronto, pronto cenamos ya. Y sonreía desde el fondo de su cansancio.

De ese desproporcionado cansancio de hombre viejo que se sabe viejo. De hombre que ha recorrido demasiadas calles en busca de demasiadas cosas, el terror y el prodigio ya olvidados. Ni siquiera la dicha de una visita ansiada cumplida rigurosamente. Los caminos llevaron a otros puntos, quedando la Galería Nacional en mero sueño. En otro mero sueño. Grietas en la pared del tiempo, para crear en retrospectiva imágenes impertinentes. De mujeres sin misterio atrapadas en sus propias oscuridades, tan ajenas y lejanas pese a compartir comedor y dormitorio. Anda, anda, que bueno estás tú con tus ideas. Y los demás que aguanten ¿no? Y viva la Pepa. Así me las den todas. Recordó con ternura rencorosa aquellas palabras fatigantes. Mil años desde ellas. ¿A quién habré insultado que me dieron caminar tan largo y muerte tan alejada? El ojo opaco parecía reírse y reírse parecían los gritos llegados de la calle. Los doce ojillos malévolos observaban la grisura. La cervatilla había pasado con premura, con demasiada premura. Las cervatillas pasaban siempre con demasiada premura, dejando los bosques entristecidos y los ríos sin imágenes reflejadas. Tiene la tristeza fuentes excesivas y hasta el padre, el padre mismo terminaba por no escapar de ella. Patatas y bacalao, decía, ¿llegaremos a no verlos algún día? Otros ni eso comen, respondía la madre. Esta Aurelia, escuchó una vez en la calle, siempre se las arregla para estar optimista. El hijo debiera ya trabajarle, que edad tiene. Calla, que puede oírte.

Oír había oído. Y oiría después lo mismo, en otras voces (y en otros ámbitos, por no dejar a medias la expresión) menos dulces y más comprometidas. Mira a los demás cómo trabajan. Ni dos años en este país y ya se han colocado bien. Si no sé por qué. Yo tampoco. Fue un sueño soñado al revés, del cual nadie tuvo la ...

Índice

- Cubierta

- Créditos

- Último exilio

Preguntas frecuentes

Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción

No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión

Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete

- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».

- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta

¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación

Sí, puedes acceder a Último exilio de Federico Patán, Aída Pozos Villanueva en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Literatura general. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.