![]()

1

EN EL UMBRAL

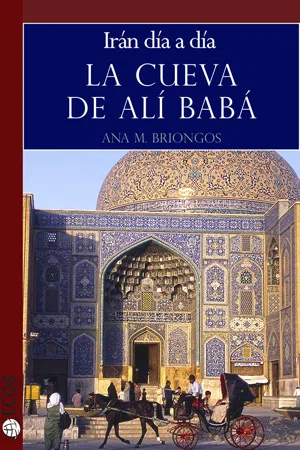

Sé que volveré a maravillarme y por eso voy. Me fascina la idea de meterme en los entresijos de una tienda de alfombras, poder compartir las horas del día con vendedores y clientes, ayudar a servir el té humeante y saborearlo entre alcatifas, kilims, sofrehs, yayims y namakdans; decenas, quizá cientos al cabo del día, que se van plegando y desplegando, y revelan todo un mundo de tejidos, bordados y anudados, fruto del trabajo de mujeres, niños y hombres de los pueblos y ciudades de Irán. Será como meterme en la cueva de Alí Babá, aquella cueva llena de tesoros que tanto nos hizo soñar cuando éramos pequeños. Y para colmo de suerte va a acogerme en su casa una familia de comerciantes del bazar de Isfahán. Isfahán es, junto con Samarcanda y Tombuctú, una ciudad mítica cuyo nombre evoca mundos de fantasía. Por sus callejuelas intrincadas y secretas discurrió la vida del sabio Avicena y en sus palacios organizó el shah Abbas, una corte esplendorosa, rodeado de artesanos y poetas. Cristianos llegados del norte construyeron al otro lado del río una catedral y la llenaron de ángeles, y viajeros procedentes de todos los rincones del mundo civilizado describieron su belleza. Desde esta ciudad de cúpulas turquesa y paredes cubiertas de azulejos con flores y arabescos, intentaré tomar el pulso de Irán a comienzos del tercer milenio.

Corren los primeros días de primavera de 2001, y preparo el equipaje con las prisas y la ilusión de alguien que se dispone a una aventura de amor. Dejo todo lo que puedo en casa para llegar con las alforjas del cuerpo y el alma ligeras y tener sitio para llenarlas de nuevo. Hago la maleta a última hora, como siempre, porque hay muy pocas cosas que me son imprescindibles, pero no olvido llevarme un guardapolvo y un pañuelo para cubrir la cabeza. Tendré a mano las dos piezas para colocármelas al entrar al avión de Iran Air en Fráncfort. Lo demás irá en una maleta bien grande que partirá casi vacía y regresará llena. Mejor llevar también algunas prendas un tanto elegantes, pienso mientras me organizo, pues voy a vivir con una familia en cuya casa podré estar sin pañuelo y sin guardapolvo, y seguramente, me invitará a su casa gente que no exige que las mujeres lleven puesto el velo islámico que llaman heyab. Si no fuera así y solamente visitara el país como turista, no necesitaría más que unos pantalones holgados y una camiseta bien fina con sus correspondientes recambios, pues nadie vería lo que llevo debajo del uniforme islámico obligatorio, y con el calor que hace en primavera lo más cómodo es ir bien fresco debajo del heyab. Pero mi viaje no va a ser una excursión turística, sino una experiencia más honda. Estoy emocionada y nerviosa, pues intuyo que ese cambio de vida tan radical será para mí como una cura espiritual, una manera de relajarme de la tensión que el ajetreo en una gran ciudad de Europa me depara. Pienso tomarme la vida en Isfahán siguiendo a rajatabla el refrán asiático que dice que la prisa es un invento del diablo.

Hace poco más de año y medio que he estado en Irán viajando por todo el país con mi marido. Anteriormente, en 1994, ya lo había visitado, interesada en saber cómo vivía Persia tras su revolución islámica. Conocía Irán desde 1968 cuando recalé allí por primera vez, muy joven, camino de oriente. Después llegaron la beca y el curso en la Universidad de Teherán, y posteriormente unos viajes de trabajo durante la década de los setenta, hasta que me casé y vinieron los hijos. Mientras yo hacía de madre en Barcelona, llegó Jomeiní a Irán y el país entero se lanzó con optimismo a la calle y a las azoteas para gritar Allah u Akbar, «Dios es grande». La revolución islámica estaba en marcha (1979). El clero chiita tomó el poder, se apartó brutalmente a los demócratas laicos del gobierno y el país empezó su andadura en solitario. Al poco tiempo llegó la terrible guerra con Irak que duró ocho años (1980-1988). Luego, y hasta hoy, más de una década de paz y silencio, un tiempo en que el pueblo tuvo muchas cosas que digerir y muchos muertos que recordar. Hoy, los iraníes ya hablan, con dificultad todavía, pero hablan, y ahí voy yo, dispuesta a escuchar, y enamorada desde siempre de ese pueblo.

El amor es ciego, dicen, y es que va más allá de lo que los ojos pueden ver a simple vista. Irán no es un país feo sino todo lo contrario; puede presumir de ser la cuna de una de las civilizaciones más antiguas del mundo y posee un patrimonio monumental importantísimo, pero ha tenido durante las últimas décadas una fea imagen. De Irán hay cosas que me gustan, y otras que me sacan de quicio, que me estremecen, y sin embargo voy y vuelvo a ir una y otra vez, fascinada quizá por su manera de jugar, y digo de jugar porque me parece una palabra adecuada para definir la manera como los iraníes se relacionan entre sí. Es el juego de la vida social, el gran juego, el gran teatro.

Llego a Isfahán un viernes por la tarde, día semanal de fiesta en los países musulmanes. Mehdí me recoge en el aeropuerto y me lleva directamente hasta su casa, que será mi nueva casa, donde me recibe su ilusionada familia con todo el cariño que los iraníes ofrecen a sus huéspedes. Mi marido y yo conocimos a esta familia por casualidad en el bazar donde el esposo, Mehdí, tiene un tenderete de telas. Un día, mientras paseábamos por las callejuelas cubiertas, nos detuvimos a admirar sorprendidos un brocado con las figuras de Leylí y Maynún, pareja de enamorados legendarios en Irán, que estaban unidos en un abrazo como debe ser entre personas que se quieren, pero que en el Irán posrevolucionario sorprende, ya que los sexos deben estar siempre separados en público. Comentamos con el vendedor la paradoja y vimos que era un hombre abierto y con sentido del humor. El viernes siguiente por la tarde el hombre acudió con su mujer, Mariam; y sus hijos, un muchacho de doce años, Yusef; una niña de diez, Nazanín; y un niño, Alí, de nueve, a la casa de té de la gran plaza de Isfahán donde estábamos también nosotros. Iniciamos una conversación como si fuéramos viejos conocidos, y la charla acabó con intercambio de direcciones y promesas de futuras cartas, como tantas veces. Pero en esta ocasión las cartas fueron y vinieron durante casi dos años. Me escribía el chico, también la niña y el más pequeño; el padre y la madre añadían siempre algunas palabras y periódicamente una invitación para que los visitara y me quedara en su casa. Por fin encontré el momento de aceptar y aquí estoy. Al escribirles hace solo dos meses comentándoles mi proyecto de pasar un tiempo en Isfahán para conocer la vida del lugar, no pensaba que su respuesta llegaría tan deprisa y sería tan precisa y escueta: La esperamos, janume Anná, o sea señora Ana, su llegada sería para nosotros una bendición.

![]()

2

EL MUNDO EN UNA ALFOMBRA

Hace ya unos días que vivo en Isfahán. La familia que me acoge me ha recibido encantada y me estoy acostumbrando a vivir con ellos. Al principio no sabía si lo resistiría, pues se me hacía difícil vivir con niños ahora que mis hijos ya son mayores. No se puede vivir en Irán si uno considera que la intimidad y el silencio son sus bienes más preciados, por lo que si decido quedarme con esta familia debo cambiar y considerar a partir de ahora que mis bienes más preciados serán la convivencia, las confidencias, la alegría y el barullo; solo así seré feliz.

El piso donde vivimos ocupa la primera planta de un edificio de dos con garaje a ras de calle. De arquitectura moderna, el ladrillo visto de la fachada tiene ese color amarillo claro típico que producen las ladrillerías de Qom. En el rellano, como acostumbra a ocurrir en las casas de Irán, queda noche y día la exposición de zapatos, zapatillas y pantuflas de la familia, por lo que uno, por el simple hecho de pasar por él, puede adivinar de qué familia se trata, cuántos son sus miembros, si adultos o niños, si deportistas o sedentarios paseantes de bazar. Porque en una casa tradicional iraní, siempre alfombrada, no se entra con los zapatos puestos. Aunque la puerta de la entrada al edificio, de hierro pintado y vidrio esmerilado, está cerrada siempre y necesita del interfono para ser abierta, el rellano y la escalera son un lugar común y, por tanto, es obligatorio el uso del chador. Cuando Mariam, la esposa, y la vecina de arriba salen al rellano a charlar, lo hacen siempre con el chador de florecitas puesto, el de estar por casa; para salir a la calle se ponen el de satén negro.

Todas las ventanas del piso son apaisadas y se abren en la parte más alta del muro, por lo que los de dentro solo vemos el cielo y los de las casas vecinas no ven lo que ocurre en el interior. Deduzco que se trata de una arquitectura pensada ex profeso para proteger la intimidad y esta es la razón por la cual, si me interesa ver qué pasa en la calle, tengo que subirme a una silla. Y a una silla me encaramé cuando, al día siguiente de llegar a Isfahán, extrañada por los sollozos que llegaban desde el exterior y que oía cuando estaba en la cocina, quise saber qué pasaba. En la casa de enfrente, al otro lado de la calle, detrás de una tapia profusamente engalanada con crespones negros adornados con versículos del Corán y en una habitación alfombrada rodeada de cojines y con la puerta abierta de par en par, un grupo de mujeres sentadas en el suelo cubiertas con chador negro lloraban. En medio de los sollozos una voz femenina recitaba. Mujeres llegaban a pie o en coche para unirse al llanto. En la puerta de la tapia un muchacho joven con vaqueros y deportivas las recibía sonriente y las hacía pasar a la habitación del otro lado del patio, la que yo veía desde la ventana. Así me encontraron Mariam y los niños cuando entraron en la cocina: de puntillas sobre la silla, agarrada a la repisa de la ventana, intentando sacar la cabeza lo más posible por ella. Todavía se ríen cuando recuerdan la escena. Como estamos en el mes de Moharram, me explicó Mariam, en la casa de enfrente celebran unas reuniones de duelo, solo de mujeres, que se prolongan durante semanas. A ellas acuden mujeres del barrio, conocidas o desconocidas, además de familiares y amistades. En el barrio se sabe cuando en una casa se organiza este tipo de reunión y la noticia corre de boca en boca.

El piso tiene una sala grande para recibir y una alfombra kashan de fondo rojo con medallón central la cubre por entero. El matrimonio decidió comprar una mesa y seis sillas el año pasado para que los niños se acostumbraran a comer en una mesa. En una casa decorada solo con alfombras y cojines, una mesa y seis sillas es algo que clama al cielo, un estorbo, como un grano en una piel lisa y fina, pero hay que comprender el sentido pedagógico de la compra, pues hay que acostumbrar a los chicos a comer en una mesa. En esta casa la educación de los hijos es primordial y a ellos dedican su tiempo y todo su esfuerzo tanto el padre, cuando sale del bazar, como la madre. El equipo de música está en este salón, pues cuando hay invitados muchas veces se acaba con música y bailando.

A un lado de la sala principal hay dos habitaciones, una que podría considerarse un anexo a la sala porque no tiene puerta que la separe de esta, que se usa como sala de estar familiar y es el lugar donde están el televisor, el vídeo y la consola-DVD. Este espacio alfombrado con una gran gabbeh y cojines se usa también como dormitorio del matrimonio, para lo cual se despliegan por la noche sendos colchones que tienen enrollados y guardados en un cuarto vestidor durante el día. La otra habitación está reservada a los niños. En ella campean el ordenador sobre una mesa, la librería y tres camas. Un colgador con muchas patas y muchos brazos sirve para colgar mochilas, abrigos y chaquetas y está siempre a rebosar.

Al otro lado del salón está la cocina, un gran espacio alfombrado con kilims, donde el samovar está permanentemente en funcionamiento. El primero que se levanta lo llena de agua, enciende el gas y pone las hojas de té en la tetera con un poco de agua. Mariam tiene lavavajillas, microondas, fogones, horno y una nevera enorme, así como un congelador llenos a rebosar, como si tuviéramos que hacer frente a una hecatombe nuclear para la que hay que estar aprovisionado. A pesar de que los fogones y el fregadero están –como en nuestras casas– a una altura adecuada para cocinar y fregar de pie, todo lo demás se hace en el suelo, sobre los kilims, así que a menudo nos encontramos Mariam y yo de conversación en el suelo de la cocina, limpiando verduras, con una taza de té al lado. Al cabo del día, ya sea en casa ya sea en el bazar, acabo bebiendo decenas de tés.

Al lado de la cocina una puerta de cristal esmerilado da acceso a un pequeño distribuidor donde se abren dos puertas, una que da al retrete y la otra al hamam. En el distribuidor dos pares de chanclas de plástico, unas blancas y otras grises, sirven para entrar ya sea al hamam, las blancas, ya sea al retrete, las grises. Son bien grandes, pues deben acomodarse a todos los pies de la casa. El retrete es de estilo turco o persa: una plataforma de loza a ras de suelo con un agujero y unos espacios ondulados a cada lado para colocar los pies. Una manguera con grifo de agua fría y caliente sirve para limpiarse, pues no es corriente el uso de papel higiénico, ni en esta casa ni en ningún hogar tradicional iraní. También hay en este espacio un lavabo con su espejo. El hamam es una habitación con un desagüe en el centro, una ducha en una esquina, la lavadora-secadora en otra y colgadores y tendederos.

En Teherán muchas casas tienen baño al estilo europeo e incluso dos baños, uno europeo y el otro persa, y a uno le ofrecen a escoger según sus preferencias, pero en las casas tradicionales de provincias solo hay el retrete persa. Como el papel no se usa de forma habitual, es conveniente acostumbrarse desde el principio a limpiarse con agua. En la residencia de estudiantes donde viví cuando iba a la universidad de Teherán hace ya muchos años, había baños europeos, y las casas que frecuentaba entonces a menudo disponían de doble baño. Después pasé años alojándome en hoteles de lujo de las grandes cadenas, hoteles que son iguales en todas las partes del mundo. Si viajaba por el país, procuraba llevar siempre un buen rollo de papel higiénico. Esta vez en Isfahán he decidido adoptar sus costumbres en todos los sentidos. Utilizo, pues, la manguera para limpiarme como hacen todos los iraníes y he aprendido enseguida a no mojarme los pies y a enfocar bien. Con la costumbre he visto que resulta de lo más higiénico y uno queda limpito y fresquito. Es costumbre usar la mano izquierda para limpiarse y la derecha para comer, y aunque los iraníes no son muy estrictos en esta cuestión es mejor hacer caso de esta regla. Y ¿qué hacer con el trasero mojado? Esta es la gran pregunta que por fin me atrevo a soltar a Mariam. «Pues, simplemente subirse las calzas», me contesta, y aquí es cuando uno entiende el porqué de la depilación total que tradicionalmente llevaban a cabo tanto hombres como mujeres. Me cuenta Mariam que su abuelo iba al hamam público y se depilaba con un producto que compraba en el bazar y que tenía un olor muy característico, mal olor dice ella, cuando se disolvía en agua, y que aún se vende. Me comenta también que su religión recomienda eliminar los pelos del cuerpo y que todavía hoy en medios tradicionales se mantiene esta costumbre.

—Es mucho más barato que la crema depilatoria que venden de importación en las perfumerías de Chahar Bagh, pero las jóvenes de hoy posiblemente no saben que existen los polvos que usaban sus abuelos o consideran que es algo retrógrado y sucio —comenta riendo, y decidimos comprar un poco de este producto en el bazar para que yo pueda probarlo.

Los viernes, día festivo semanal, es el que acostumbramos para dedicar a tomar un buen hamam, baño, lo cual no significa meterse en la bañera, pues no es costumbre y no las hay en las casas tradicionales iraníes, sino tomarse todo el tiempo para remojarse, exfoliarse con un guante de crin, depilarse, cortarse las uñas y disfrutar de un rato a solas en la sala de aguas de la casa. El viernes por la mañana, como todas las familias se están lavando, se acaba el agua en Isfahán y siempre hay quien se queda a medio enjabonar. «Pero no se debe salir con el pelo mojado —me comenta pícara Mariam— pues como es obligación religiosa el lavarse por completo después de practicar el sexo, el pelo mojado provoca bromas entre los hombres. Las mujeres no tenemos este problema, pues el chador lo esconde todo y podemos salir a pasear tan tranquilas», concluye encantada y divertida esta mujer que ya considero amiga mía.

Y hablando de pasear, mi familia isfahaní vive al este de la plaza Naqsh-e-Jahan, literalmente «imagen del mundo», hoy llamada plaza Emam, y a una media hora a pie del bazar. Lo tengo bien calculado porque acostumbro a ir andando a la cueva de Alí Babá y tanto si tomo Ahmad Abad como si voy por Felestin siempre tardo más o menos el mismo tiempo en llegar. Me basta andar unos pasos dentro del bazar para que mi olfato me agradezca ese viaje: olor a cuero cuando cruzo el rincón dedicado a la venta de zapatos, olor a miel cuando paso frente a la tienda de dulces, olor a saúco y a incienso, a paraísos perdidos, embriagadora mezcla de olores exóticos cuando, ya en la penumbra del callejón cubierto, me acerco a la tienda de las especias próxima a la cueva.

La cueva de Alí Babá está escondida detrás de la cortina que desciende de la ojiva abierta en la pared posterior de un amplio vestíbulo absolutamente alfombrado —suelo, paredes y techo—, que da a una calle marginal del bazar. Detrás de la cortina y subiendo unas pocas escaleras está el salón de los tesoros, con montones y montones de alfombras, todas perfectamente plegadas y ordenadas o extendidas unas encima de las otras. De las paredes cuelgan cual tapices las piezas más primorosas y perfectas junto a alforjas, arreos, kilims y sofrehs, y una colección de samovares bruñidos se alinea en una repisa hendida en la pared. En una esquina, unos poshtís turcomanos (grandes cojines espalderos) distribuidos sobre las alfombras a lo largo de las paredes dan lugar a un recinto recogido donde uno puede retirarse a tomar el té y a conversar. En el otro extremo de la cueva una mesa de despacho y una caja fuerte me recuerdan que no se trata de un palacio ni de un escondite secreto sino de un comercio donde se compra y se vende y los billetes vienen y van. Detrás de un biombo está el samovar siempre en marcha, y sobre él la tetera, unos vasitos de cristal con ribetes dorados, azúcar, shirinís (dulces) y un grifo. Abajo, los almacenes, los baños, la cocina, la sala del ordenador y el hayyat, un patio trasero escondido entre tapias, tras las que asoma la cúpula turquesa de la mezquita y sus dos esbeltos minaretes que destacan en un cielo azul intenso e impoluto. En el patio una morera estrena hojas de primavera y a su sombra los calurosos y ruidosos mediodías de Isfahán se tornan frescos y callados, solo el cercano trino de unos pájaros o el canto del muecín en sordina rompen el silencio y la arrullan a una en medio de un estado de ensimismamiento. Las hojas de la morera se recortan y bailan, oscuras, en la pared encalada de la tapia mientras Hasán, uno de los jóvenes que trabajan en la cueva, riega cuidadosamente los rosales de un pequeño parterre con una manguera verde que sale de un grifo. Hombre hecho y derecho, de pelo negro y barba cerrada y rigurosamente recortada, siempre bien vestido, culto y sensible, Hasán se encarga de los rosales del patio y de unos gladiolos que crecen al pie del árbol, con amor de jardinero.

La cueva de Alí Babá es un mundo de hombres. En...