eBook - ePub

Hablemos de ideas

Una nueva generación piensa cómo gobernar una Argentina que cambió

- 272 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

Hablemos de ideas

Una nueva generación piensa cómo gobernar una Argentina que cambió

Descripción del libro

Entre 2017 y 2018 surgieron en la Argentina varios grupos de análisis y discusión: intelectuales, activistas, investigadores, periodistas se reunían en espacios a veces improvisados para pensar la política y sentar posición con documentos que circulaban sobre todo en redes. Sus integrantes venían de diversas tradiciones e identidades, pero los unían la preocupación por los efectos devastadores de las políticas macristas y el propósito de trabajar por una alternativa capaz de disputar la por entonces casi segura reelección de Cambiemos. Lejos de romperse o dividirse por sus diferencias, y lejos también de sobreactuar una unidad sin tensiones, ese repertorio de colectivos confluyó en Agenda Argentina, un espacio heterogéneo y plural de pensamiento que, aun cuando acompañe el proyecto del Frente de Todos, no se define como su portavoz orgánico.

Este libro refleja esa experiencia colectiva con una originalidad doble: por un lado, reúne a autoras y autores jóvenes, con una marca generacional nítida; por la otra, si bien retoma los grandes nudos del debate público y las ciencias sociales (élites, modelos de desarrollo, campo versus industria, políticas públicas), suma a la agenda cuestiones novedosas e incluso desconcertantes (la irrupción de los feminismos, la economía de plataformas y el nuevo mapa hiperconcentrado de medios, los cambios en el mundo fragmentado y precarizado del trabajo, el sentido que tiene para los jóvenes acceder al consumo).

Además, convoca a los analistas más agudos para pensar cómo se cierra la grieta, cómo se gobierna una Argentina en la que al menos un tercio de la población seguirá sosteniendo un ideario liberal, republicano y tal vez antiperonista. Hablemos de ideas es un aporte sustancial en la medida en que pone sobre la mesa los problemas que, en los próximos años, atravesarán la gestión y las discusiones sobre políticas públicas. Como dice Alberto Fernández en el prólogo: "El debate de ideas debe ser nuestro método de trabajo".

Preguntas frecuentes

Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.

No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.

Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete

- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».

- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Sí, puedes acceder a Hablemos de ideas de Santiago Cafiero,Nahuel Sosa,Cecilia Gómez Mirada en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Política y relaciones internacionales y Proceso político. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Categoría

Proceso políticoParte II

Hay vida más allá del neoliberalismo: cómo pensar los pilares de la Argentina que viene

9. La economía después de la grieta

Matías Kulfas

La economía argentina afronta severas dificultades para encontrar un sendero sostenido hacia el desarrollo. El problema no es nuevo: hace cuatro décadas que la economía alterna ciclos de expansión y ajuste, con abruptas oscilaciones en la política económica que conforman aquello que Marcelo Diamand denominara lúcidamente como “péndulo argentino”. La denominada grieta es una expresión simplificada de esa trayectoria recurrente y perniciosa, cuya superación es fundamental para encontrar la senda del desarrollo económico y social.

La tesis de la decadencia argentina

En los últimos años ha tomado fuerza, tanto en ámbitos académicos como en la discusión pública en medios de comunicación y redes sociales, la idea de una larga decadencia económica de la Argentina. Según este enfoque, el país era, a principios del siglo XX, una nación desarrollada o que se encontraba muy cerca de alcanzar esa fórmula que separa a los pocos países de elevado bienestar (actualmente alrededor de 30) del resto (actualmente alrededor de 190). Su inserción internacional como proveedor de alimentos había sentado las bases para un sólido desarrollo económico que a su vez se había traducido en crecimiento de las infraestructuras, un incipiente aumento de las manufacturas y un sistema educativo que mejoraba las oportunidades de integración social.

Sin embargo, según esta narrativa, no estuvimos a la altura de los desafíos que se abrieron a partir de nuevos escenarios internacionales, en particular la crisis mundial de 1930. Iniciamos así un largo ciclo de inestabilidad política, cuya señal más evidente fueron los sucesivos golpes militares, y de políticas económicas que se alejaron de aquel sendero virtuoso inaugurado a fines del siglo XIX. Una versión algo más extrema, no compartida por todos los que suscriben esta tesis, pero con bastante presencia en los medios de comunicación y en el propio gobierno de Mauricio Macri, hace referencia a los “setenta años de peronismo” como factor explicativo de este largo proceso de decadencia.

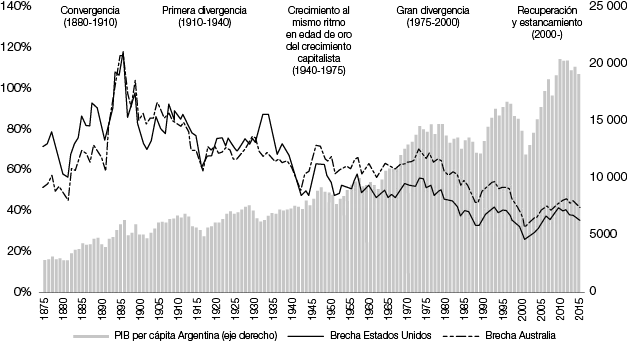

Esta tesis es altamente controversial en varios aspectos. El gráfico 8.1 muestra la evolución en el largo plazo del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante de la Argentina y su distancia con respecto a dos casos relevantes de comparación: los Estados Unidos, la gran potencia mundial del siglo XX, y Australia, un país útil como referencia debido a algunas características económicas similares a las nuestras a comienzos del siglo XX (entre ellas, extensa superficie, densidad de población relativamente baja, lejanía de los grandes centros económicos mundiales y muy buenas condiciones naturales para la producción agropecuaria). La brecha se mide como el cociente entre el PIB por habitante de la Argentina respecto al de los Estados Unidos y Australia, de modo que un indicador cercano al 100% señala que la Argentina está alcanzando niveles similares a dichos países, al tiempo que uno alejado de ese valor señala un ensanchamiento de la brecha.

La evolución de largo plazo muestra un proceso mucho más complejo que el que sugiere la visión de la larga decadencia. Por un lado, se observa que, en efecto, la Argentina tenía a fines del siglo XIX y comienzos del XX un PIB por habitante similar, o incluso mayor en algunos años, al de los Estados Unidos y Australia. Sin embargo, esas condiciones particulares no pudieron aprovecharse para forjar un sendero de desarrollo de largo plazo, como sí logró hacer Australia. Entre 1910 y 1940, el PIB por habitante argentino pasó a representar un 70% del australiano o estadounidense. Ya en la década de 1920 Alejandro Bunge alertaba sobre el agotamiento del modelo agroexportador y la necesidad de pensar nuevos horizontes y modelos de desarrollo, no desde una perspectiva de impugnación o crítica sino, más precisamente, en virtud de advertir que ese modelo había alcanzado su techo, o, como dijera Eduardo Duhalde sobre la Convertibilidad en 1999, “se había agotado por exitoso”.

Gráfico 9.1. Argentina en el largo plazo. Producto por habitante de la Argentina y brecha con los Estados Unidos y Australia, 1875-2016. Dólares constantes a precios de 2011

Fuente: Elaboración propia en base a Maddison Project Database, versión 2018; Bolt, Jutta, Robert Inklaar, Herman de Jong and Jan Luiten van Zanden (2018).

Según esta narrativa, lo que sigue es el supuesto gran fracaso de la industrialización argentina, basada en un proteccionismo espurio y aislacionista. Pero los datos no abonan esta hipótesis. Entre fines de los cuarenta y mediados de los setenta, la Argentina creció con un ritmo similar al de los Estados Unidos y Australia, de modo que la brecha se mantuvo estable. Vale una aclaración muy relevante: esos años de posguerra fueron de altísimo crecimiento en la economía internacional y en los países desarrollados en particular, al punto que suele hacerse referencia a ellos como la edad de oro del capitalismo. En ese período, la Argentina creció a un ritmo similar al de la gran potencia mundial y al de su clásico referente de comparación.

Donde los números son contundentes y no dejan margen de duda es en la notable divergencia que se inicia a fines de los setenta. De tener un PIB por habitante equivalente al 70% del australiano, pasamos al 43% en 1989 y al 32% en 2002. En pocos años, la Argentina se rezagó notoriamente. Y aunque hubo dos períodos de relativa recuperación –en el primer lustro de los noventa y entre 2003 y 2013–, esa reversión no pudo sostenerse.

Estos datos también contribuyen a desmitificar la hipótesis de los setenta años de peronismo como causa del rezago en nuestro desarrollo. No solo el fenómeno es más complejo y no atribuible a la llegada del peronismo al poder en 1946, sino que carece de sentido presuponer un sendero de continuidad en un escenario que estuvo signado por la inestabilidad política. A lo largo de los más de veinticinco mil días que transcurrieron entre 1946 y 2015, el peronismo gobernó el 52% del tiempo, el radicalismo el 21% y los gobiernos militares o de facto el restante 27%. Si miramos más en detalle, y aun a riesgo de sumar variables que aportan complejidad al panorama, veremos que hubo un gobierno peronista que implementó muchas de las reformas promercado que los sectores que sostienen esta tesis suelen reclamar.

En definitiva, antes que encontrar puntos de continuidad y ejes claros y contundentes acerca del origen de nuestro rezago y de nuestra incapacidad para crecer de manera sostenida, lo que se observa es la inestabilidad, el constante pendular del que hablaba Marcelo Diamand y las dificultades para trazar un sendero consistente y estable hacia el desarrollo económico.

¿Qué país es la Argentina?

La Argentina dejó de ser un país agroexportador hace muchas décadas. La relevancia del sector agropecuario resulta indiscutible: es el principal generador de exportaciones y de actividad económica en numerosos pueblos del interior. Ahora bien, aun cuando el país se destaca como uno de los principales exportadores mundiales de soja, trigo y maíz, el peso de este sector en el PIB es relativamente bajo (en torno al 10%) y su contribución al empleo, muy baja y tiende a reducirse. El agro argentino hace su aporte a nuestro desarrollo, pero con eso solo no alcanza.

La Argentina es también un país de industrialización intermedia. Suele ubicarse entre los puestos 24 y 29 entre las economías industriales del planeta. No es algo para desdeñar: las primeras diez economías explican el 70% del producto industrial mundial, y las primeras treinta concentran el 90%. ¿Qué significa esto? Que estamos lejos de tener un sector industrial avanzado, pero también que producir manufacturas es un fenómeno que se verifica en pocos países, y la Argentina está presente en ese mapa (aunque ocupe allí un lugar subalterno y de baja significatividad).

La industria del siglo XXI es muy diferente a la del siglo pasado. Es cada vez más intensiva en conocimiento y en servicios. En esto también la Argentina tiene cosas para aportar: actividades de servicios basadas en el conocimiento de alta calidad y con alguna incidencia exportadora.

No obstante, estos sectores no alcanzan aún para construir una base para el desarrollo sostenido. Por añadidura, existe la contradicción de que los sectores que aseguran más divisas por exportaciones generan poco empleo y, al mismo tiempo, los sectores que generan empleos son más demandantes que fuente de divisas. Empezar a resolver este dilema es un paso fundamental para encontrar el sendero del crecimiento sostenido y salir de estos ciclos. La grieta, expresada como un conflicto entre visiones o intereses extremos y sin puntos de encuentro, es el principal obstáculo. Agitar esa contradicción puede ser políticamente rentable en el corto plazo para ciertos sectores, pero en nada contribuirá a resolver la crisis vigente y afrontar los desafíos que vienen.

Conseguir los dólares

El principal problema de la economía argentina es la restricción externa. En algunos momentos históricos esa restricción se relaja, porque los términos de intercambio son favorables, o porque se dispone de reservas internacionales para cubrir desequilibrios, o bien porque se accede al financiamiento externo para afrontar desajustes transitorios.

Ninguna de esas tres condiciones estará presente en el horizonte inmediato. El ciclo de altos precios internacionales de las materias primas finalizó y no hay señales de retorno. No hay márgenes para aumentar el endeudamiento externo: el gobierno de Mauricio Macri multiplicó por tres el peso de la deuda pública con acreedores privados y organismos internacionales. El nivel de reservas disponibles no es elevado, y la mayor parte está comprometida a garantizar futuros vencimientos de deuda.

En los últimos años se volvió habitual escuchar opiniones que sostienen la inexistencia de una restricción externa, presentada más bien como mero resabio ideológico de un marco conceptual estructuralista ya superado y sin relevancia en las bibliotecas que estudian los países desarrollados. Según esta visión, una economía con un régimen de tipo de cambio flexible y acceso al mercado internacional de capitales no tiene restricción de divisas, porque ante diferentes situaciones de desequilibrio –sean generadas internamente o como resultado de shocks exógenos– el ajuste se produce vía precio (es decir, devaluaciones) o aumentando el financiamiento externo. El problema de este enfoque, muy claro en el caso argentino, es que ambas situaciones tienen severas limitaciones. Los ajustes devaluatorios se traducen con frecuencia en mayor inflación y recesiones, y el acceso al mercado de capitales resuelve el problema hasta que se frena el financiamiento externo, como han demostrado sucesivas crisis, particularmente la de abril de 2018.

Estas restricciones llevan a plantear la necesidad de implementar un programa macroeconómico y productivo consistente que permita generar un excedente genuino de divisas para garantizar el crecimiento económico y afrontar los vencimientos de deuda externa de los próximos años. Esto implica alinear en tal dirección las diferentes facetas de la política económica (fiscal, monetaria, cambiaria, productiva y financiera). Las políticas de desarrollo productivo tendrán que priorizar la inversión en aquellos proyectos que incrementen las exportaciones y sustituyan importaciones de manera genuina. Recurriendo a diferentes instrumentos financieros, se deberá promover la financiación a tasas de fomento y a largo plazo de los proyectos productivos que avancen en esa dirección. Una regla sencilla: a quien genere dólares genuinos se le debería asistir con financiamiento barato en moneda nacional y con plazos favorables.

La prioridad: recuperar el crecimiento

El sector industrial sufrió un fuerte proceso de ajuste durante el gobierno de Macri, con una pérdida del 15% del empleo y una caída del 17% en su producción. Las actividades científico-tecnológicas padecieron reducciones a partir de un menor presupuesto público y la pérdida de espacio productivo en los sectores que utilizan la tecnología de manera más intensiva, a lo que se sumaron el cierre o el recorte de proyectos públicos en sectores como la industria satelital, energía atómica y otros.

La recuperación tendrá que seguir un proceso mucho más calibrado que en el pasado, sin depender exclusivamente ni del consumo ni del gasto público. Es deseable y necesario estimular una recuperación del salario real, pero este proceso habrá que implementarlo con sumo cuidado para evitar que la puja distributiva retroalimente los niveles inflacionarios, cuyos valores actuales duplican con creces los registrados a comienzos del macrismo. Asimismo, en el estado de deterioro de la industria, es probable que los incrementos del salario real no encuentren oferta productiva adecuada y eso genere una mayor demanda de importaciones, lo que empeoraría la delicada situación externa. Con respecto al gasto público, la situación fiscal dista de la holgura de la década pasada. El gobierno de Macri agravó la situación al agregar una holgada cuenta de intereses de la deuda.

Por tales motivos, no es posible apostar a una recuperación general a partir de un shock de consumo estimulado sólo con aumentos del gasto público o la recomposición del salario real. Antes bien, es necesario montar un aparato de relojería que direccione de manera efectiva escasos recursos hacia inversiones que recuperen el tejido manufacturero y, al mismo tiempo, contribuyan positivamente a generar un excedente de divisas que permita desplazar la restricción externa y obtener los recursos para financiar el crecimiento y los pagos de deuda externa.

Se trata, como puede verse, de priorizar objetivos para asignar recursos escasos: aumentar las exportaciones y sustituir importaciones de manera genuina deben ser las tareas estratégicas. Entendemos como genuina una sustitución de importaciones cuando el resultado neto del proceso implica un ahorro efectivo de divisas y la implementación de nuevas prácticas productivas y tecnológicas. Por ejemplo, si una empresa prevé producir en el país un bien determinado que actualmente se importa, y para eso necesita incorporar componentes importados que suman aproximadamente el mismo valor que el bien final, se trata de una sustitución no genuina. Algo similar hay que señalar respecto de las exportaciones: debe verificarse un aumento efectivo de las cantidades exportadas y del contenido de producción local.

Los proyectos exportadores o de sustituc...

Índice

- Cubierta

- Índice

- Portada

- Copyright

- Prólogo. El país que merecemos lo construimos debatiendo ideas (Alberto Fernández)

- Presentación (Santiago Cafiero, Nahuel Sosa, Cecilia Gómez Mirada, Miguel Cuberos)

- Parte I. Cómo pensar las nuevas demandas sociales y qué hacer con ellas

- Parte II. Hay vida más allá del neoliberalismo: cómo pensar los pilares de la Argentina que viene

- Parte III. La Argentina vista desde un lugar distinto (para pensarla más serenamente)

- Acerca de los autores