eBook - ePub

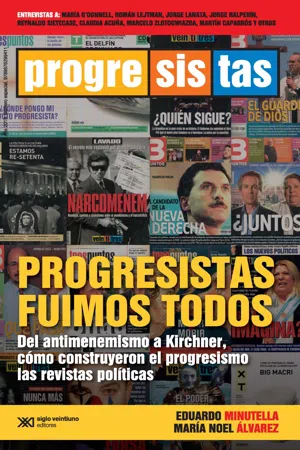

Progresistas fuimos todos

Del antimenemismo a Kirchner, cómo construyeron el progresismo las revistas políticas

- 232 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

Progresistas fuimos todos

Del antimenemismo a Kirchner, cómo construyeron el progresismo las revistas políticas

Descripción del libro

Hubo una época, no mucho tiempo atrás, en la que el progresismo era un espacio amplio y heterogéneo una sensibilidad compartida y una alternativa política que podía ser competitiva en las urnas. En aquel entonces –los años noventa–, ser progresista era adherir a la búsqueda de mayor equidad social, a la transparencia institucional, el respeto por los derechos humanos y la crítica de la corrupción. Era, en una palabra, ser antimenemista. Tras la crisis de la Alianza en el poder, fue el kirchnerismo el que interpeló al campo progresista y lo obligó a redefinirse.

Este libro analiza la trayectoria del progresismo argentino entre esos dos momentos (de 1997 a 2004) a través de uno de sus productos culturales más representativos e influyentes: las revistas políticas que, mientras reflejaban el estado de aquella opinión pública, sus consumos y sus preocupaciones también contribuían a crear el campo del progresismo, como Trespuntos, Veintiuno, TXT y Debate.

En un relato apasionante, fruto de una sólida y rigurosa investigación que abarcó más de mil ejemplares de esas publicación se, así como entrevistas con sus principales hacedores, este libro reconstruye una época que convoca recuerdos, muestra persistencias –la corrupción, la "inseguridad", los "saltos" de lealtad de muchas figuras políticas– y bienvenidos cambios –la mirada sexista de aquellos años sobre las mujeres, que hoy resulta inadmisible–.

Mientras aporta a la vez a la memoria sobre los medios en la Argentina y a una discusión abierta sobre el progresismo local, este libro muestra cómo la "grieta" empezó a perfilarse ya en 2003, explora las dificultades del espacio progresista para articular una crítica estructural –y no solo estética– al menemismo, y se propone superarla nostalgia para encontrar lo que aquella experiencia puede aportar a nuestro presente desencantado desde aquel tiempo en el que, como escriben los autores, "para un progresista no había nada mejor que otro progresista".

Preguntas frecuentes

Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.

No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.

Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete

- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».

- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Sí, puedes acceder a Progresistas fuimos todos de Eduardo Minutella,María Noel Álvarez en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Ciencias sociales y Cultura popular. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Categoría

Ciencias socialesCategoría

Cultura popular1. La prensa contra el menemismo y el “giro progresista”

Los argentinos, por estos tiempos, aman a los periodistas. Les creen más que a nadie: que al presidente, aunque es fácil, porque él mismo ha dicho que mintió en todo para ganar las elecciones; que a los jueces, aunque tampoco es difícil, porque un ministro le ha escrito a otro, en una servilleta, la lista de los que fueron comprados por el gobierno; que a los sindicalistas, aunque quién le cree a los sindicalistas; que a los obispos, que antes fueron cómplices de los militares y ahora de Menem; que a los profesores, porque la educación está en crisis y hundiéndose por las políticas neoliberales. Todas las encuestas de opinión lo confirman: los periodistas son héroes. Todos quieren ser periodistas.

Graciela Mochkofsky, Memorias de una joven promesa

Aunque todavía no existen estudios integradores sobre el progresismo argentino, es posible identificar algunas de sus características. No es una tarea fácil. Para empezar, se trata de una categoría polisémica y mutante que suele ser más evocada por quienes hablan sobre política que por quienes la practican. Pero, además, en tanto identidad política, su existencia es más bien reciente. Hasta los ochenta, los argentinos podían identificarse políticamente como conservadores, peronistas, radicales, socialistas, comunistas, liberales o trotskistas, pero nadie se definía a sí mismo en primera instancia como “progresista”.

Aquello comenzó a cambiar sobre todo en los noventa. Para entonces, el concepto empezó a tener más pregnancia en el vocabulario político, y lo emplearon dirigentes de diversos signos partidarios que compartían la preocupación por conciliar la libertad política y el respeto por el orden institucional con la preocupación por una distribución más equitativa de la riqueza. La empresa no era simple, sobre todo porque, al menos desde Tocqueville, sabemos que libertad e igualdad son valores en tensión. Sin embargo, en la última década del siglo pasado, aquella conciliación consciente parecía válida, e incluso realizable.

En la Argentina, quienes la intentaron integraban el heterogéneo campo de una izquierda que se autopercibía como hija de una doble derrota: la de las experiencias revolucionarias de América Latina, y la del socialismo soviético como experiencia mundial. Entre los principales responsables de la expansión de la categoría se encontraban intelectuales que habían realizado una revisión crítica de las experiencias armadas durante los setenta. En su momento, muchos de ellos las habían apoyado, y hasta habían participado de la lucha. Pero el retorno del orden institucional cambió las coordenadas de la política local y los tuvo como artífices de un nuevo compromiso con la democracia. Además, la sensibilidad “progre” impregnó el discurso de una generación de jóvenes que hicieron sus primeras experiencias ya en democracia y que no veían en la tradición revolucionaria de la izquierda latinoamericana un modelo a seguir.

En los ochenta, tanto el radicalismo como el peronismo experimentaron derivas “progresistas”. Aquella impronta se encontraba presente entre los intelectuales del grupo Esmeralda, una usina de pensamiento vinculada a Raúl Alfonsín y materializada en el célebre discurso de Parque Norte que redactaron Emilio De Ípola y Juan Carlos Portantiero; pero también estaba presente en el peronismo, sobre todo en el movimiento de renovación articulado en torno a la revista Unidos. Muchos de los intelectuales que escribían en esa publicación realizaron una crítica al accionar de Montoneros a partir de 1973, e incluso al recurso a la violencia política en contextos democráticos en general. Pese a las acusaciones de “socialdemócratas” con que solía cuestionárselos desde la ortodoxia, y sin renunciar a la reivindicación de una impronta “nacional-popular”, intentaron resaltar la vocación democrática del peronismo y rescatar los aspectos conciliadores de la figura histórica de Perón.

Así, ya en los ochenta, las dos fuerzas políticas mayoritarias de la Argentina habían vivido experiencias que, al tiempo que recuperaban ciertos valores de la tradición liberal-progresista, valorizaban el orden democrático y adscribían de una u otra manera a la necesidad de una “modernización”. Sin embargo, a finales de aquella década habían chocado con la realidad. El alfonsinismo naufragaba en medio de la crisis, la inflación y los primeros ensayos de reforma neoliberal, y el peronismo había visto sucumbir las expectativas presidenciales de Antonio Cafiero, el candidato apoyado por los renovadores, ante el protagonista excluyente de la década siguiente: Carlos Menem.

El sociólogo y politólogo Marcelo Leiras, uno de los investigadores que más ha reflexionado sobre la “cuestión progresista”, recuerda un momento que bien puede leerse como fundacional:

Yo trabajaba en el Club de Cultura Socialista cuando era chico, e hizo un par de encuentros que se llamaron “Una alternativa progresista para la ciudad de Buenos Aires”. Uno fue en 1990; otro, en 1991. En ese contexto, creo, la identificación “progresista” empezó a cobrar popularidad.

No es casual que aquellos años coincidieran con el colapso del llamado “socialismo real”, que pronto se constituyó en el hito fundamental para el despegue de un nuevo tipo de identidad de izquierda que ajustaba cuentas con el anticapitalismo de antaño. Así, el progresismo ofició como un tipo de sensibilidad que licuaba el concepto de socialismo, incorporaba parte del repertorio liberal sobre libertades y respeto por las instituciones, y tomaba distancia de la ideología marxista en un momento de crisis de los grandes relatos. Aparecía, en cambio, en el centro de la escena en el momento de expansión de lo que Gianni Vattimo ha denominado “pensamiento débil”, un enfoque que permitía conglomerar imaginarios culturales que se extendían socialmente de manera más o menos amplia.

En el aspecto político, aquello coincidió con el desarrollo y la consolidación de la llamada “tercera vía”. Según el historiador Fernando Suárez, se trataba de

un momento de gran difusión de las ideas de gente como Anthony Giddens o David Held, que muchas veces son denostados como agentes de claudicación de la izquierda, pero que también podían ser vistos como intelectuales que intentaron modernizar, en un momento difícil, un pensamiento que estaba muy olvidado.

A nivel mundial, el auge de la tercera vía coincidió con los gobiernos de Tony Blair, Gerhard Schröder, Lionel Jospin, Romano Prodi y Bill Clinton. Giddens creyó ver en algunos de ellos la posibilidad de una renovación de la socialdemocracia en un contexto de profundización del neoliberalismo y consolidación de un mundo globalizado al que le reconocía aspectos positivos. Por lo tanto, el desafío del momento no pasaba por cambiar el mundo, sino por descubrir el modo más adecuado de gestionar aquellos beneficios en forma más humana.

El politólogo Edgardo Mocca, que también ha reflexionado sobre el tema, considera al progresismo de los noventa como un fenómeno más asociado a una izquierda que –en el sentido señalado por Richard Rorty– era más cultural que política. Según Mocca, “el progresismo fue también el nombre del ‘consenso centrista’”, un tipo de convergencia que a finales de la segunda década del siglo XXI él ve extinguido e imposible de lograr. Justamente, aquel “desplazamiento hacia el centro” emprendido por buena parte de quienes antes habían sido marxistas, socialistas o revolucionarios generaba una situación de ampliación de potenciales receptores para un pensamiento que comenzaba a desbordar los marcos tradicionales de las izquierdas. Sin embargo, el precio a pagar por aquella ampliación era el relegamiento de la “cuestión social” como tema central de la agenda. Así, al tiempo que el progresismo comenzaba a aparecer como una opción “superadora” de la antigua distinción entre derechas e izquierdas, encarnaba en un discurso “moderno”, partidario de la “eficiencia” y preocupado por mejorar la calidad de vida de un sujeto histórico que ya no era “el pueblo” sino “la gente”. De esa manera, pudo transformarse en una identidad autoasumida débilmente, sobre todo por clases medias ilustradas y urbanas que muchas veces permanecían al margen de la militancia política, o que mantenían con esa experiencia vínculos más bien distantes. A diferencia de la socialdemocracia, que no podría escindirse de cierta concepción de la acción política, la identidad progresista podía ser reivindicada incluso por quienes se identificaran a sí mismos como “despolitizados”. Por lo tanto, se podía ser progresista sin militar en una fuerza política, sin necesidad de afiliarse a un partido e, incluso, guardando una relación de cierta distancia con la política.

Esa relación débil o inexistente con los partidos políticos también caracterizó a muchos de los periodistas que entrevistamos para este libro, para quienes su profesión constituía una suerte de espacio informal e inorgánico de militancia por causas que consideraban justas, y que sintonizaban con la agenda progresista de la hora: respeto por los derechos humanos, transparencia institucional y crítica de las grandes desigualdades sociales. Según Gerardo Aboy Carlés, parte de aquella concepción es deudora de cierta inercia generada en los años de la transición democrática:

Mucha gente que quedó activa de los ochenta y se socializó en ese período terminó volcada al periodismo y siguió con esa impronta. Mantuvieron esa crítica, ese espíritu liberal que desconfiaba de la gestión pública […]. La idea de que todo poder es un poder que puede matar o puede afanar creó un habitus de la prensa que se conservó hasta el kirchnerismo.

En el imaginario de muchos de los jóvenes de los noventa que se acercaban masivamente a las carreras de comunicación, el periodismo podía oficiar como un contrapoder antes que como un cuarto poder. Para ellos, como ha señalado Diego Genoud, ofrecía una “oportunidad de prosperar en una carrera personal que combinara la escritura, la investigación y la certeza de que la profesión –que estaba hecha para desafiar a los poderosos– contribuía al bien común”.[2]

Durante los noventa, aquel poder al que había que combatir encarnó en la figura de Menem y se tiñó con los colores de un neoliberalismo que, en el caso particular argentino, quiso ser más paradigmático y ejemplificador que en cualquier otro lugar. Así, aquella inercia que hacía del Estado un sospechoso a priori coincidía con un momento histórico de retracción y “achicamiento” en el que, según rezaba el ya mítico fallido del entonces ministro de Obras y Servicios Públicos Roberto Dromi, “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. Para colmo, Menem había comenzado su gobierno atacando banderas intocables y fundacionales para el progresismo local. Si las luchas de los movimientos de derechos humanos y el Juicio a las Juntas constituyeron hitos relevantes para el amplio arco que iba de la izquierda a la centroizquierda, los indultos de 1989 y 1990 instalaron a Menem en el campo antagónico desde el comienzo de su gobierno. En consecuencia, no era difícil encontrar, en los inicios de los noventa, explicaciones que hicieran foco en la idea de que el menemismo venía a completar un proceso de desguace iniciado durante la última dictadura. La sociedad se hacía más desigual y los responsables de crímenes de Estado caminaban por la calle. Y el Pacto de Olivos, que había posibilitado la reelección del presidente, había inmortalizado en el imaginario de una parte de la sociedad la idea de que tanto Menem como Alfonsín representaban a la vieja clase política. Una foto de Víctor Bugge que mostraba a los dos presidentes de aquella democracia todavía joven caminando por los jardines de la Quinta de Olivos había contribuido a fijar aquella imagen, aun cuando la toma en realidad había sido realizada en 1989, momento en que los mismos protagonistas negociaron la entrega adelantada del mando.

Sin embargo, para el progresismo vernáculo no todo era desencanto. Una figura todavía joven y promisoria había comenzado a captar el interés de quienes impugnaban al menemismo. Se trataba de Carlos “Chacho” Álvarez, un peronista que había formado parte de la renovación en los años ochenta, pero que se había alejado del justicialismo en tiempos del viraje neoliberal capitaneado por Menem.

El estilo de liderazgo del nuevo referente del progresismo local se distanciaba bastante del que habían sabido construir Alfonsín y Menem. Según Aboy Carlés, ya sea desde el Frente Grande o, luego, desde el Frepaso, “Chacho”

pensaba que su movimiento tenía que ver con adoptar estados de la opinión pública y profundizarlos, y esto crea un problema para la lógica de la política, ya que en los ochenta la lógica no era consumir estados de opinión, ni parasitarlos, sino crearlos. Álvarez, en cambio, buscaba meterse en un estado de opinión y tratar de mover ahí.

A su manera, la figura más representativa del progresismo argentino de los noventa buscaba una alternativa viable para un tiempo en que los partidos, las estructuras y las fuerzas territorializadas habían menguado su importancia. Si, como pensaba “Chacho”, en aquella época la política se dirimía principalmente en los medios, el progresismo local debía adaptarse a la lógica de la democracia de audiencias. Por eso no resulta extraño que, en el mismo año en que la Alianza finalmente llegó al poder, el jefe del Frepaso y artífice de esa fuerza política le dijera a Ernesto Semán: “Nosotros votamos con la gorrita de Clarín”.

Periodistas y fiscales

El 14 de mayo de 1995, apenas obtenida su reelección, el presidente Menem sostuvo que había derrotado “a la oposición y a los medios de comunicación”. No resultaba extraño, en tanto aquel año fue clave para el periodismo de los noventa. Por un lado, marcó la ruptura del vínculo entre el gobierno y Clarín. Convertido en un poderoso holding en el contexto del cincuentenario del diario, la empresa conducida por Héctor Magnetto atravesaba una etapa de refundación en la que pasaba a la oposición y empezaba a ver con buenos ojos a dirigentes como “Chacho” Álvarez. Aquel relanzamiento incluía una innovación pionera que se concretaría al año siguiente: Clarín Digital, uno de los primeros portales de noticias de habla hispana.

Pero, además, aquel fue el año de la formación de Periodistas, una asociación civil sin fines de lucro que se identificaba como “independiente de las cámaras de propietarios de medios y de las gremiales de trabajadores” y que justificaba públicamente su razón de ser en lo que consideraba una creciente oleada de amenazas a la prensa y el periodismo independiente por parte del gobierno de Menem. Entre sus integrantes, todos profesionales de reconocida trayectoria, había directores periodísticos, jefes de redacción, columnistas y conductores de radio y TV, aglutinados en torno a las ideas de “independencia periodística” y “libertad de expresión”. Encuadrados en la defensa de la polifonía y el pluralismo ideológico, cada miembro aportaba el dinero necesario para el sostenimiento de la asociación, que también recibía aportes de fundaciones privadas. Se contaba entre ellos a Ernesto Tiffenberg, Mariano Grondona, Jacobo Timerman, Horacio Verbitsky, Fernán Saguier, Carlos Gabetta, Rogelio García Lupo, Andrew Graham-Yooll, Roberto Guareschi, Jorge Lanata, José Ignacio López, Tomás Eloy Martínez, Oscar Serrat, Santo Biasatti, Nelson Castro, Ariel Delgado, Rosendo Fraga, Joaquín Morales Solá, James Neilson, Magdalena Ruiz Guiñazú, Hermenegildo Sábat y Atilio Cadorín. Una especie de oligarquía periodística con algo de espíritu excluyente, lo que generó que, por ejemplo, Oscar Raúl Cardoso, que había sido uno de sus principales impulsores pero que renegaba de aquel espíritu restrictivo, finalmente no fuera de la partida. Con el correr de los años la asociación fue incorporando otros nombres, como los de Claudia Selser y Claudia Acuña.

A fines de los noventa, Joaquín Morales Solá explicaba la razón de ser de la entidad en los siguientes términos:

Sin el presidente Carlos Menem (y sin sus funcionarios tan incómodos como él mismo con la libertad de expresión) Periodistas no hubiera existido. A la inspiración del segundo presidente argentino desde la restauración democrática se le debe, casi, la impronta fundacional de esta Asociación.[3]

Según Morales Solá, Menem había considerado como su principal oponente a una prensa a la que el periodista caracterizaba como “indómita”. Hacia fines de los noventa, la Asociación señalaba tres factores que ponían en riesgo la independencia periodística: la apelación a un Poder Judicial al que calificaba como “desprestigiado” para perseguir a periodistas; el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, el ataque más grave contra la libertad de prensa desde 1983; y el proceso de fuerte concentración mediática que se producía por esos días, “cuando muchos medios de comunicación audiovisuales quedaron en manos de compañías fantasmas radicadas en el exterior, con propietarios desconocidos, y con una indisimulada relación promiscua con el gobierno del presidente Menem”.

Así, aunque en un primer momento Carlos Menem había creído que la privatización masiva de medios audiovisuales le ganaría una complacencia de larga data por parte de los propietarios de medios, durante su segundo mandato aquello evidentemente había dejado de ocurrir. Con ins...

Índice

- Cubierta

- Índice

- Portada

- Copyright

- Dedicatoria

- Introducción

- 1. La prensa contra el menemismo y el “giro progresista”

- 2. Trespuntos. Leyendo el New Yorker en el Titanic

- 3. De Veintiuno a Veintitrés: progresismo para multitudes

- 4. TXT y Debate. Los semanarios progresistas en el espejo del kirchnerismo

- Palabras finales

- Agradecimientos

- Bibliografía

- Anexo. Tapas