- 488 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

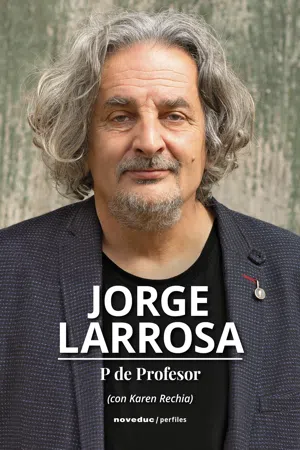

P de Profesor

Descripción del libro

Karen se interesó por mis maneras de hacer de profesor. Yo la invité a acompañarme durante un semestre. Y entre los dos fuimos destilando las palabras que componen una manera propia, contingente, de ejercer el oficio.

Como nos dijo nuestro amigo Antonio Rodríguez: "Lo que habéis hecho no me parece un retrato personal del profesor Jorge Larrosa y menos aún una idea abstracta de qué es y qué hace el profesor, sino algo que aparece porque un profesor estaba allí, en aquel momento, en la compañía atenta, curiosa y delicada de una profesora, dispuestos a darle vueltas a lo ínfimo y cotidiano de sus quehaceres. Os tocó estar allí y hacer de médiums, dar forma y cauce a una manera de leer el mundo y de hacer mundo. La figura que compone este diccionario, la P de profesor, no es otra cosa que un catálogo de gestos (casi una fenomenología gestual), de herramientas, de dispositivos, de estados de ánimo, que podrían haberse encarnado de otra manera en otros sujetos, pero que os han recorrido a vosotros por un momento, para hacer un tiempo y acotar un espacio, para dar a ver y a vivir una manera de pensar, de decir y de hacer que en este libro toman cuerpo y palabra".

Como nos dijo nuestro amigo Antonio Rodríguez: "Lo que habéis hecho no me parece un retrato personal del profesor Jorge Larrosa y menos aún una idea abstracta de qué es y qué hace el profesor, sino algo que aparece porque un profesor estaba allí, en aquel momento, en la compañía atenta, curiosa y delicada de una profesora, dispuestos a darle vueltas a lo ínfimo y cotidiano de sus quehaceres. Os tocó estar allí y hacer de médiums, dar forma y cauce a una manera de leer el mundo y de hacer mundo. La figura que compone este diccionario, la P de profesor, no es otra cosa que un catálogo de gestos (casi una fenomenología gestual), de herramientas, de dispositivos, de estados de ánimo, que podrían haberse encarnado de otra manera en otros sujetos, pero que os han recorrido a vosotros por un momento, para hacer un tiempo y acotar un espacio, para dar a ver y a vivir una manera de pensar, de decir y de hacer que en este libro toman cuerpo y palabra".

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Información

Categoría

PedagogíaCategoría

Teoría y práctica de la educaciónLETRA

E

Educación

Ejercicio

Encargo

Espigadores

Estudiante

Estupidez

Experiencia

Exposición

Educación

Karen.

Para esta palabra quiero empezar por varias de tus negaciones a lo largo de las clases. La educación: “no tiene nada que ver con enseñar el arte de vivir”; “no es una preparación para la vida”; “no es terapia”; “no tiene nada que ver con la transformación de los sujetos”; “no es socialización”; “no tiene nada que ver con la transformación de la sociedad”. ¿Hay algo afirmativo sobre la educación?

Jorge.

Como sin duda recuerdas, hubo una materia que tuvo como punto de partida el famoso texto de Hannah Arendt sobre “La crisis en la educación”. Ya hemos dicho algo de ese texto en la palabra “amor”, en la palabra “autoridad” y en la palabra “dispositivo”, y seguramente volveremos sobre él. Ahí se relaciona la educación con la transmisión / renovación / comunización del mundo o, dicho de otra manera, con entregar el mundo a los nuevos para que pueda ser renovado. La educación, desde esa perspectiva, es la manera que tenemos los humanos de recibir a los nuevos en su “venir al mundo” entregándoles ese nuestro mundo. La educación tiene que ver con el don del mundo, no de la vida sino del mundo. Tiene que ver con preparar a los nuevos “para la renovación de un mundo común”. Y eso, dice Arendt, es muy difícil, casi imposible, en las actuales condiciones, y por eso la educación está en crisis.

Está claro que la instrucción en modos de vida no está en crisis (proliferan las prácticas educativas que tienen que ver con decirle a la gente cómo tiene que vivir), ni tampoco la preparación para la vida, o para el trabajo (es un tópico pensar la educación como preparación para algo que está fuera y generalmente después de la educación), ni tampoco la terapia (nunca la educación estuvo más relacionada con la felicidad, el bienestar, la gestión de las emociones, la autoestima y otras categorías de psicología barata), ni la transformación de los sujetos (hacer que la gente sea más… lo que sea –aquí se puede poner cualquier palabra que se nos venga a la cabeza), ni la socialización (la iniciación de las personas en los patrones de comportamiento legítimos en la sociedad), ni siquiera la educación como una serie de promesas de transformación social (hacer que la sociedad sea más… lo que sea).

Lo que está en crisis y seguramente en estado terminal es la transmisión y la renovación del mundo común. Más aún: lo que está en crisis es la existencia misma de un mundo común que pueda ser transmitido y renovado. Hay un libro muy hermoso que se titula Impedir que el mundo se deshaga que comienza con una frase de Albert Camus, del discurso de recepción del Nobel, que dice así: “cada generación se siente destinada a rehacer el mundo. La mía sabe que no podrá hacerlo. Pero su tarea es tal vez mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga”. Una de las filósofas más influyentes en Cataluña en la actualidad, Marina Garcés, en un libro que se titula Un mundo común, dice que la frase que la ha acompañado durante su redacción, sin agotar su sentido, es una frase de Merleau-Ponty que dice: “la certeza injustificable en un mundo que nos sea común es para nosotros la base de la verdad”.

Lo que ocurre es que para pensar la educación desde esta perspectiva hay que pensar qué quiere decir transmisión, qué quiere decir renovación, qué quiere decir mundo y qué quiere decir común. Y eso, pensar eso, era, de alguna manera, el asunto de la asignatura. Pero para ello hay que limpiar el terreno. De ahí, seguramente, mi insistencia en “la educación no es…”. Creo que lo que “la educación no es” se deja decir con una frase que, más o menos, todo el mundo entiende. Pero decir lo que “la educación es” exige pensamiento y, desde luego, perspectivas plurales.

Y hay otra cosa que quiero decir, aunque tendré que empezar dando un rodeo. Está claro que una facultad de arte, o una facultad de filosofía, se ocupan del arte y de la filosofía, cuidan de ese pedazo del mundo común o de esa dimensión del mundo común que llamamos arte o filosofía. Y está claro también que cada vez que muestran algo como “arte” o como “filosofía” están, al mismo tiempo, pensando sobre “qué es arte” o “qué es filosofía”, definiendo o determinando, de algún modo (seguramente de muchos modos), qué es eso que hacen, qué es eso que enseñan, qué es eso de lo que se ocupan. No se puede ser estudioso o estudiante de arte sin darle vueltas a qué es eso del arte, como no se puede ser estudioso o estudiante de filosofía sin darle vueltas a qué es eso de la filosofía. Y yo creo que una facultad de educación, una facultad que se ocupa y se preocupa por la educación, que la estudia, que la enseña, no puede dejar de pensar, una y otra vez, qué es (y qué no es) eso de la educación. Y eso no significa solo que haya asignaturas especializadas en eso (como Teoría de la educación o Filosofía de la educación), sino que debe ser una interrogación transversal a todos los saberes que la componen.

En todos los cursos que preparo, sea cual sea el asunto, siempre está presente una actitud reflexiva respecto a qué es (y qué no es) educación. Y eso estaba muy claro en esa disciplina en la que estás pensando cuando me lanzas de ese modo la palabra “educación”. El ejercicio fundamental de la asignatura era elaborar una idea de “refugio educativo” en un edificio abandonado, en una ruina. Pero la instrucción era que había que explicitar en qué sentido era “refugio” y, sobre todo, en qué sentido era “educativo”, qué quería decir, prácticamente, en ese diseño pedagógico, la palabra “educación”. Por eso el significado de la palabra “educación”, en mis cursos, no es nunca un punto de partida, o algo que se supone, sino que es algo que se piensa, el asunto que hay que pensar, lo problemático mismo.

Karen.

La educación moderna siempre ha formulado promesas.

En tu texto “Dar la palabra”, afirmas que la educación está relacionada no con el futuro, sino con el porvenir. Definiendo la educación como:

“Nuestra relación con aquello que no se puede anticipar, ni prever, ni predecir, ni prescribir; con aquello sobre lo que no se pueden tener expectativas; con aquello que no se fabrica, pero que nace (si entendemos, con María Zambrano, que ‘lo que nace es lo que va de lo imposible a lo verdadero’; o si entendemos, con Hannah Arendt, que el nacimiento tiene forma de milagro); con aquello que escapa a la medida de nuestro saber, de nuestro poder, de nuestra voluntad.”

Para aclarar esta parte, tal vez convenga exponer la diferencia entre “transformación” y “renovación del mundo”.

Jorge.

La misma Hannah Arendt, en sus textos políticos, desarrolla la idea de que el totalitarismo moderno es revolucionario, es decir, se propone la creación de un mundo nuevo y, por tanto, de un hombre nuevo. Y lo hace, desde luego, removiendo todos los obstáculos, sobre tierra quemada. De ahí su enorme capacidad constructiva y, al mismo tiempo, su enorme potencia destructiva. Todo totalitarismo es un proyecto de mundo. Y toma a los nuevos, a los niños y a los jóvenes, como la materia prima para la realización de ese proyecto, de esa idea de lo que el mundo debería ser. Y convendrás conmigo en que el capitalismo contemporáneo, ese que algunos de mis amigos llaman “turbocapitalismo”, se caracteriza por la increíble velocidad con la que cambia (o quizá destruye) el mundo y cambia (o destruye) a los sujetos. También el turbocapitalismo es un proyecto de mundo que implica una producción masiva de sujetos, de forma de subjetividad.

En Arendt la educación se relaciona con el nacimiento, y el nacimiento tiene la forma de la novedad, del acontecimiento, de lo que no se puede reducir a efecto, a proyecto, de lo que interrumpe tanto las relaciones causa-efecto como proyecto-resultado. Desde ese punto de vista, entregar el mundo a los nuevos no es transformar el mundo sino entregarlo como abierto, abrirlo a su renovación posible, a una renovación que nunca será nuestra. La transmisión no está del lado de la transformación (en tanto que proyecto de transformación, de los individuos o de la sociedad) sino de la renovación (que, por definición, no puede ser proyectada). Por eso, para mí, es perverso, en educación, hablar de proyectos y de resultados.

De todos modos, y como aquí estamos elaborando mis maneras de profesor, tal vez tenga sentido señalar, en la palabra “educación”, la manera como mis propios cursos no pueden anticipar lo que podría ser su resultado (ni en los términos antiguos de conocimientos, ni en los términos actuales de competencias). Y que eso también marca tanto la relación que se establece con los textos (que nunca son tomados como “contenidos”) como la relación que se establece con los ejercicios (que nunca son tomados como “prácticas” o “actividades” que puedan resultar en un saber-hacer). De hecho, siempre se trata de que algo pase (en la lectura, en el ejercicio, en la conversación), pero teniendo muy claro que el profesor nunca es el dueño de ese “algo”.

Es más, que lo que al profesor realmente le gustaría (para lo que trabaja en definitiva) es que los efectos de sus cursos sean inesperados y sorprendentes para él mismo. Y lo que me consuela es pensar que esos efectos inesperados, sean los que sean, no son visibles para mí (o lo son de una manera mínima) y que si se dan, si es que se dan, es siempre en una dimensión que me es ajena. Es decir, que en educación uno hace las cosas “por si acaso” y sabiendo que ni siquiera va a ver si lo que uno hace tiene o no algún efecto. En fin, que el futuro se proyecta pero el por-venir es incalculable.

Ejercicio

Karen.

Pasé a tener contacto con la práctica de ejercicios en tus clases a partir del segundo día de la asignatura de Sociología de la Educación. En la clase anterior habíamos visto Tierra sin pan, de Luis Buñuel. En este documental de 1932, el cineasta graba Las Hurdes, una región paupérrima de España, en su precariedad cotidiana. Una de las propuestas era hacer una grabación en un barrio rico, pero con la misma perspectiva del documental de Buñuel. Otra propuesta era hacer comentarios “por encima de” la película, con una voz en off, desde un punto de vista pretendidamente antropológico, al estilo “formas de adaptación de los seres humanos a un entorno hostil”.

Vimos otra película de Buñuel, Los olvidados, grabada en 1949-1950 en los suburbios de la Ciudad de México, y que muestra la vida de jóvenes considerados delincuentes. Para el trabajo sobre ella, la orientación provino de los espectadores: pensar un proyecto de “reinserción” para Jaibo y Pedro; un proyecto de “prevención” para Ojitos y Meche; hacer un “perfil psicológico” del padre de Pedro, del padre de Julián y del ciego Carmelo; esbozar “un proyecto educativo” para los explotadores de la miseria infantil; algunos alumnos podrían ver otras películas con temática semejante, como Ciudad de Dios o La virgen de los sicarios, y hacer una comparación.

Confieso que me compadecí un poco de los alumnos (tal vez porque a mí misma me dejaron aturdida tantas anotaciones), pero también me compadecí del profesor: ¿cómo conseguirías anotar e incluso comentar tantos ejercicios? Al fin y al cabo, no se me olvidaba que tenías entre 70 y 80 estudiantes en cada clase.

Fue también ese día cuando pronunciaste una de las frases más emblemáticas del semestre, de autoría de tu amigo Fernando González: “la asistencia no es obligatoria, pero la presencia sí.” Aunque la enunciaste con cierta crudeza (como un duro llamamiento a la supuesta aridez con la que, aparentemente, se conducirían las clases), la frase pasó a tener sentido completo en el concepto y en el diseño de lo que es un “ejercicio”. Pero eso solo lo pude empezar a entender en una clase tuya a la que asistí en el posgrado, y que merece un comentario aquí.

Tuvo lugar durante un día de mucho cansancio, que empezó por la mañana con Antropología Cultural y una discusión sobre los conceptos de heterocronía y heterotopía, fundamentales para empezar a componer la idea de “refugio”, categoría central en el trabajo de esa asignatura. Fue a través de un lindo cortometraje titulado Alumbramiento que esas ideas empezaron a ser elaboradas. Y, al final de la clase, de nuevo un ejercicio: tendríamos que escribir sobre nuestros refugios, es decir, sobre nuestros lugares secretos de la infancia. ¿Cuáles eran? ¿Cómo eran? De nuevo me pregunté en mi cuaderno: “¿Por qué este énfasis en los ejercicios?”.

Los viernes, después de la clase de por la mañana, siempre nos reuníamos para comentar la semana, los protocolos, los próximos pasos a los que las clases nos llevaban. Por la tarde teníamos clase en el posgrado y, aquel día, tu pregunta inicial fue: “¿De dónde procede nuestra idea de ejercicio?”.

Nos llevaste a los griegos – a la ascesis griega – hasta llegar a Foucault. Y, así, es en la lógica del ejercicio del ejército, del saber que se ejercita de la medicina y, finalmente, del estar en forma, del “estar preparado” de la escuela, que parece ubicarse tu idea de ejercicio y de pensamiento: solo se aprende a través del ejercicio y solo se aprende de alguien que tiene algo que decir.

Con base en el contexto etimológico que nos presentaste, el ejercicio es una entrega, pero tambiénes un lugar, por decirlo así, de preparación para la práctica. Eso desmonta una educación meritocrática, por ejemplo. Es decir, si la escuela es el lugar del ejercicio, es también entonces un lugar de preparación, de repetición, no de merecimiento. Puedes elegir por dónde empezar.

Jorge.

Un curso podría verse como una dietética (en mi caso, una selección de textos y de películas, un dossier, ya le hemos dedicado una palabra a esa idea) y como una gimnástica (en mi caso, una serie de tareas encomendadas). El profesor pone algunos textos encima de la mesa (da a leer) y propone algunos ejercicios en relación a los textos. Puesto que mis cursos suelen incluir un trabajo de campo, podríamos decir también que el profesor delimita un espacio y exige una serie de actividades, de ejercicios, en relación a ese espacio que va a funcionar también, de algún modo, como un texto. El profesor, por tanto, es fundamentalmente un seleccionador de textos (una especie de curador) y un inventor de ejercicios. O, si se quiere, un prescriptor a la vez dietético y gimnástico.

Tienes razón cuando dices que acostumbro a solicitar ejercicios desde el primer momento, desde las primeras aulas, en relación a los primeros textos o a las primeras películas. Eso hice, como consta en tu cuaderno, con las dos películas de Luis Buñuel con las que inicié ese monográfico sobre “la pobreza” en el que consistía la materia de una de las asignaturas.

Pero creo importante señalar que en la primera de las tareas (filmar un barrio rico con el mismo enfoque con el que Buñuel filmó el atraso de Las Hurdes, esa lógica, propia de la Geografía Humana, de “vida, trabajo y costumbres de una población en relación a su entorno natural”, haciendo como si fuera un habitante pobre de Las Hurdes el que visitase un barrio rico de Barcelona) se trataba de comenzar a ejemplificar el ejercicio de inversión en el que iba a consistir el trabajo final de la asignatura (algo de eso se desarrolla en la palabra “ricos” de este diccionario).

La segunda de las tareas (proponer diversas actividades en relación con los personajes de Los olvidados) estaba pensada para comenzar a des-naturalizar los discursos y las prácticas dominantes en educación social (esas que tiene que ver con informes, diagnósticos, programas de intervención sobre los individuos y las poblaciones).

La tercera tarea (comparar Los olvidados con otras películas de ese género que podríamos llamar “niños de la calle en las periferias urbanas, a punto de caer en la delincuencia” y que tan buenos –y malos– ejemplos ha dado en el cine latinoamericano) estaba orientada a que los alumnos comenzasen a problematizar las representaciones de la pobreza haciéndose conscientes de ciertas regularidades discursivas.

Como ves, no son en absoluto tareas arbitrarias, sino que todas ellas tienen una relación explícita con el asunto de la materia. Y lo mismo podríamos decir del ejercicio de recordar y describir los refugios de su infancia, esos escondites, esos lugares que tú llamas “secretos”, sustraídos a la mirada y al control de los adultos, y que están presentes, creo, en la mayoría de las experiencias infantiles. De hecho, como sabes, la propuesta de trabajo final de ese curso fue algo así como diseñar un refugio educativo (algo de eso se desarrolla en la palabra “refugio”).

Dicho esto sobre los ejercicios concretos que tan bien recuerdas, me gustaría decir ahora tres cosas sobre la lógica general del ejercicio, de lo que los griegos llamaban ascesis (y de lo que algo hemos dicho también en la palabra “disciplina”). En la antigua Grecia, la que inventa la escuela, los ejercicios se plantean, sobre todo, en relación a los atletas y los soldados. Los atletas se ejercitan en el gimnasio para la competición, pero allí la competición está suspendida, es decir, se hacen las mismas cosas que en la competición pero sin competir. Es en ese sentido que el ejercicio es preparación. Y lo mismo podríamos decir de los soldados, que se ejercitan para el combate sin competir, en una serie de actividades en las que el combate está suspendido, en el que se hace como si se combatiera, pero sin combatir. En ambos casos se trata, sobre todo, de ejercicios corporales (que tienen, desde luego, efectos en el alma, en el carácter, en la mente). Los ejercicios escolares aparecen en este contexto, pero se plantean más bien como ejercicios espirituales. Pierre Hadot (con quien Foucault trabajó en la última parte de su obra, la que tiene que ver con las tecnologías del yo y las prácticas ascéticas en la antigüedad) ha estudiado eso muy bien, y en sus Ejercicios espirituales y filosofía antigua escribe, por ejemplo, que:

“Del mismo modo que por medio de la práctica repetida de ejercicios corporales el atleta proporciona a su cuerpo una nueva apariencia y mayor vigor, gracias a los ejercicios espirituales el filósofo proporciona más vigor a su alma, modifica su paisaje interior, transforma su visión del mundo y, finalmente, su ser por entero. La analogía podría resultar todavía más evidente por cuanto que en el gymnasion, es decir, en el lugar donde se practicaban los ejercicios físicos, eran impartidas también lecciones de filosofía, lo que significaba que se llevaba a cabo allí un entrenamiento específico en la gimnasia espiritual”.

Pero lo que es importante es que los estudiantes no son atletas ni soldados, que los ejercicios escolares no tienen nada que ver ni con la competición ni con el combate. En la universidad, al menos en mis clases, ni se compite ni se lucha. Y las aulas no son en absoluto lugares de exhibición (ni del profesor ni de los estudiantes). Los ejercicios escolares deben concebirse como gimnasias de la atención. Así ha sido desde los orígenes de la escuela. Podría hacerse, creo, una historia de la escuela como una historia de la invención y la puesta en práctica de ejercicios de atención, tanto corporales como espirituales. De lo que se trata es de llamar la atención, de sostener la atención, de disciplinar la atención, de crear sujetos atentos. Y atentos, sobre todo, al mundo. No a sí mismos, sino al mundo.

Y podría decirse también que si en la universidad, al menos en mis clases, se trata de convertir a los alumnos en estudiantes (ver a ese respecto la palabra “alumno”), los ejercicios son siempre ejercicios de estudio y para el estudio. Se entenderá, entonces, la dificultad de la tarea, si tenemos en cuenta el efecto arrasador de las tecnologías de la distracción. Y si tenemos en cuenta también que la universida...

Índice

- Portadilla

- Legales

- Introducción

- A

- B

- C

- D

- E

- F

- G

- I

- J

- K

- L

- M

- N

- O

- P

- R

- S

- T

- U

- V

- Z

Preguntas frecuentes

Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción

No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión

Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete

- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».

- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta

¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación

Sí, puedes acceder a P de Profesor de Jorge Larrosa,Karen Rechia en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Pedagogía y Teoría y práctica de la educación. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.