1

Miradas escrutadoras en el espacio habitado

Las ciudades están hechas de deseos y de miedo.

Italo CALVINO

De acuerdo con el sociólogo Zygmunt Bauman, podemos decir que durante la mayor parte de su historia, la modernidad realizó su trabajo bajo los auspicios de un poder «panóptico» que imponía la disciplina mediante una vigilancia continua y permanente. El poder moderno se basa en el derecho de éste a ordenar, a establecer y a gestionar las normas de conducta y a imponer la obediencia a esas normas. Es decir, es un poder que asegura su fuerza fundamental en la construcción de un orden mediante la imposición de determinadas pautas que son vigiladas, controladas y dirigidas del modo más despersonalizado, pero contundente, posible.

Sin embargo, no podemos pensar que esto ha sido siempre así, más bien al contrario, llegar a esta situación ha requerido de un largo y contradictorio proceso que el filósofo francés Michel Foucault investigó a conciencia desvelando sus más recónditos lugares. Así, y siguiendo sus escritos, podemos averiguar que a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, los vigilantes, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, los capellanes o los educadores fueron apartando, paulatinamente, al verdugo de la escena central, pues, en esos momentos, el sufrimiento corporal y el dolor físico empezaban a dejar de ser los elementos centrales del castigo o de la pena impuesta a los malhechores. Se inicia con ello un difícil proceso en el que desaparece el espectáculo punitivo y en el que el sangriento teatro de los castigos deja la actualidad para pasar a ocupar un lugar en la historia. Mayoritariamente se empieza a poner fin a los largos suplicios y se entra en lo que se ha denominado «la era de la sobriedad punitiva». De esta manera, con demoras pero de un modo más o menos generalizado, el castigo pasará de una atracción pública a convertirse en la parte más oculta de todo el proceso penal. Se trataba, por tanto, de una nueva estrategia referida a la aplicación de los castigos, basada no en la dureza de la tortura, sino en la tecnología política del cuerpo que busca la validación de una pena más extensiva y eficaz que se pudiera aplicar por todo el sistema social, y que tenía como función fundamental la defensa de la sociedad de los elementos «malignos» y castigar las infracciones al orden social instaurado.

Del teatro de los suplicios a la sociedad disciplinaria

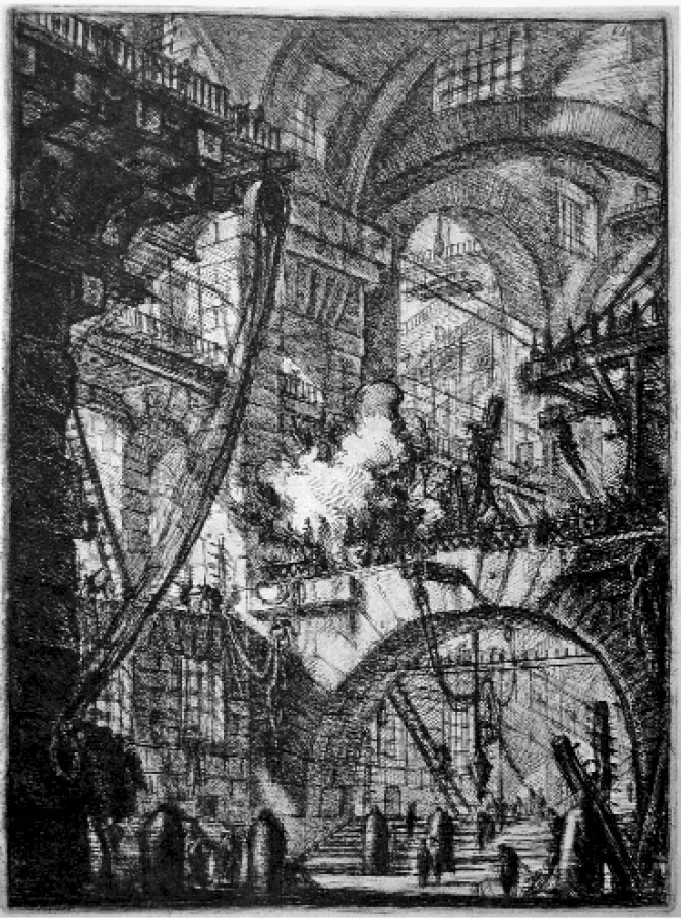

Después de la caída del Antiguo Régimen, los suplicios se van diluyendo hasta desaparecer, de tal modo que, a finales del siglo XVIII, comienza a imponerse la urgencia de establecer otros fundamentos en los que lo básico sea el castigo y no la venganza. Es un retroceso de la barbarie que permite la aparición de un humanismo prerrevolucionario en el que el hombre se convierte, según Michel Foucault, en la medida del poder. Sin embargo, todavía pasará un tiempo hasta que se impongan los discursos claramente reformadores, un tiempo en el que coexistirán tres maneras y modos radicalmente diferentes de entender la funcionalidad y el objetivo de los castigos. Un primer planteamiento sería la antigua concepción de los suplicios, que tendría en el «teatro del infierno» de Piranesi (1720-1778) su más clara representación arquitectónica. De este modo, la famosa serie de grabados de Giovanni Battista Piranesi sobre las cárceles (Carceri d’invenzione, de 1745-1761) es la plasmación de una sucesión de grandiosos interiores en los que el artista centra su atención sobre las enormes masas, reduciendo y limitando la decoración superficial en busca de una claridad estructural que deje ver las líneas básicas de las formas arquitectónicas. Parece ser que para realizar estas obras, Piranesi se basó en el complejo de la cárcel de Mamertino (construida en el 386 a.C. en Roma), un opresivo e insalubre agujero subterráneo en el que se sucedían diferentes espacios superpuestos, unidos por escaleras, puentes y pendientes, que en numerosas ocasiones se llegaban a inundar.

Las dieciséis planchas que componen esta serie sobre las cárceles son un conocido conjunto de una arquitectura visionaria, misteriosa y evocadora de un mundo oscuro, basada en enormes estructuras arquitectónicas con envolventes curvas y escaleras en zigzag. Son escenas contempladas desde un ángulo transversal para conseguir la creación de un espacio mayor y con un primer plano vacío, construido con bloques de piedra, articulado con arcos y con la presencia de gruesos barrotes en las ventanas y enormes lámparas suspendidas de las inmensas bóvedas. Con una continua sucesión de plataformas, rampas, puentes, pasarelas y galerías grandiosas, estructuras monumentales, planos con apenas ornamentación o la interacción de formas y muros angostos, el artista italiano visualiza una afirmación enfática del poder y de su superioridad intrínseca, así como el empequeñecimiento de los individuos y su sensación de fragilidad y vulnerabilidad. Al mismo tiempo, y gracias a la utilización de líneas de amplitud cambiante, Piranesi sugiere un variado abanico de gradaciones de luz logrando una importante ilusión de profundidad. Crea una atmósfera en la que se combinan diferentes fuentes de luz con el propósito de incrementar el desconcierto del espectador que observa unas relaciones irracionales entre los planos y las superficies colindantes (donde apenas hay espacio para puntos de referencia, estabilidad o equilibrio), lo cual nos conduce a un verdadero descenso a los infiernos. De este modo, la geometría y la perspectiva son los ejes básicos utilizados por Piranesi en la articulación de unos lugares creados para la ceremonia y el espacio de la tortura, prisiones ruinosas y llenas de suplicio en las que se llega a visualizar un clima de terror permanente.

1. Carceri d’invenzione (Cárcel IV), 1761, Piranesi.

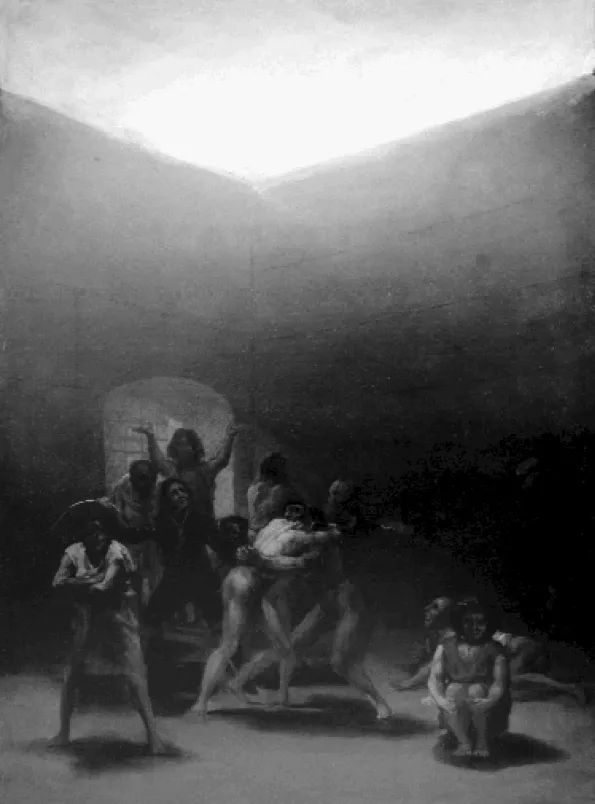

Una segunda postura sería una visión con un cierto carácter reformador, situada entre el asilo (locura) o la cárcel (castigo), y que tendría en algunos de los cuadros más famosos de Goya (1746-1828) su plasmación plástica más interesante. Estas dos obras son Interior de prisión y Corral de locos, ambas de 1793-1794. Al igual que en los grabados de Piranesi, las grandilocuentes arquitecturas eran las protagonistas de sus planchas y el ser humano pasaba casi completamente desapercibido, en estos dos cuadros de Goya (al igual que en el de Casa de locos, 1815-1819), el protagonismo lo adquiere el grupo en el que el individuo se difumina, está negado, no existe, y en el que tan sólo la masa amorfa, compacta, hormigueante (en la que se mezclan ciegamente locos, ladrones, enfermos, asesinos... o libertinos, junto con revolucionarios y otros prisioneros por delitos políticos) hegemoniza el centro del cuadro y la acción que en el mismo se desarrolla. Para Goya, el infierno no existe, ni tampoco las mazmorras ni los suplicios. No hay camino a los infiernos ni lugares que los rememoren, todo ello lo reemplaza el pintor español por la masa humana donde cada uno se vuelve similar al otro, se confunde con el otro. Ahora el infierno es, en todos los sentidos, el universo de la indiferencia. Ya no existe la tortura como hecho puntual y excepcional, el infierno ya no es un suplicio físico, sino un espectáculo. Y el espectáculo está entre nosotros, es permanente, son los otros.

2. Corral de locos, 1793-1794, Francisco de Goya.

Excepto por algunas argollas y cadenas, el corral de los locos y el interior de la prisión de Goya guardan grandes similitudes espaciales y lumínicas, comparten distribuciones y confusiones humanas, difuminan por igual rostros y existencias. Y es que el asilo y la prisión nacieron con una pretensión similar: el deseo de sustraer a la mirada de la población bien pensante esos «seres infames» que no merecían compartir el espacio con ellos. De hecho, la posterior evolución de ambas instituciones llevará a que muchos de los que durante los siglos XVII y XVIII se pudrían en los asilos, un siglo más tarde, nutran las prisiones. Uno y otra confundirán las fronteras y compartirán forzosos y borrosos intercambios. En estos dos cuadros de Goya señalados, podemos observar la disposición de unos altos muros que guardan los cuerpos excluidos y que disimulan esas salas reducidas donde las paredes de los patios se convierten en la negación total del espacio y del tiempo. Paralelamente, esa luz blanquecina del fondo subraya la indefensión del recluido, lo sitúa en un limbo espacial que lo saca de la sociedad y de la época a la que pertenece. Escenarios enigmáticos poblados de figuras insólitas en las que late una pulsión de vacío, la negación del sujeto por la violencia del poder. Al contrario de épocas anteriores, ha desaparecido la clausura debida a un enorme muro y a una puerta sólida y pesada que imposibilitaban la salida, aquí la tortura adquiere un carácter mucho más psicológico que físico, mucho más moral que corporal. No hay violencia explícita en estos dos cuadros de Goya, la crueldad es más una amenaza que pende, pero que no se llega nunca a ejecutar claramente. Al artista tan sólo le interesan las víctimas, no los verdugos.

Sin embargo, estos espacios todavía son lugares claustrofóbicos, cerrados sobre sí mismos. Al contrario de lo que, posteriormente, se entenderá como espacio disciplinario (que tiende a dividirse en tantas parcelas como cuerpos a repartir), en estos interiores pintados por Goya nos encontramos con unas agrupaciones grupales indecisas y poco claras. Los individuos se encuentran incontrolados y se producen peleas o disturbios constantemente, pues los espacios no llegan a ser realmente funcionales ni analíticos. Aquí no existe todavía una organización espacial ni rítmica del tiempo, no existen actividades (repetitivas y graduadas) y, por tanto, no hay fiscalización ni control posible de las mismas, la dispersión temporal es paralela al hacinamiento espacial. Los centros de reclusión que Goya pintó son (a pesar de ser casi contemporáneos) muy diferentes a los de Piranesi, aunque todavía se encuentran muy lejos de esa disciplina espacial que individualiza los cuerpos, los distribuye y los coloca en lugares que marcan valores, llegando a transformar las multitudes confusas y peligrosas en individuos ordenados y dóciles. Goya es un hombre de su tiempo, un tiempo interesado en disolver los fragmentos de la noche que se oponen a la luz de una nueva época, por lo que trata de evitar los espacios oscuros y abandona el mundo fantástico de la muralla, de la sombra, de lo oculto, de la mazmorra, de toda esa pantalla de oscuridad que impide ver las cosas tal como son.

Finalmente, aparece en este proceso una tercera posibilidad que se basa en una nueva economía penal y que intentaba abrirse paso abogando por la racionalización de las penas (y de los espacios donde cumplirlas), con el propósito de conseguir una mayor eficacia en términos económicos y penales. Una eficacia que se entendía debía resumirse principalmente en tener una función esencialmente didáctica, no ser arbitraria ni ambigua y orientarse más hacia el defecto moral culpable del hecho que hacia el propio delito en sí mismo. Se trataba de un nuevo discurso situado en las antípodas del Antiguo Régimen y que buscaba, fundamentalmente, impactar la imaginación del espectro social para tratar de disuadirlo de unas prácticas que afectan y perjudican a la colectividad. Había que prevenir antes que castigar, el castigo no podía ser un fin en sí, es decir, no se deseaba tanto sancionar el pasado como prevenir el futuro. Llegar a entender, básicamente, la pena como arrepentimiento, eliminando la idea de venganza y teniendo como finalidad una operación correctiva de las almas. A partir de esos planteamientos, la ley se debe aplicar a todos los individuos por igual (a igual delito, igual pena), sin ningún tipo de favoritismo y con un objetivo claro: estar dirigida al alma antes que al cuerpo. Por ello, y a partir de las grandes reformas del periodo comprendido entre 1780 y 1820, el enemigo que hay que perseguir es el individuo «anormal», aquel que se excluye de la comunidad, ese ser malvado que lleva intrínsecamente la maldad en su interior. Por estas razones, podemos observar cómo en un siglo y medio se pasa de la penalidad de los suplicios a un poder disciplinario que produce la cárcel como la forma (y el espacio) por excelencia del castigo moderno. Se trata, por tanto, de una nueva técnica de administración de los hombres, en la que el reparto de los individuos en el espacio, su constante vigilancia y, finalmente, la construcción de un archivo sobre el comportamiento de cada uno de ellos son las constantes que van a caracterizar ese poder basado en la disciplina.

Una disciplina entendida como el mecanismo de poder mediante el cual se ejerce el control de los individuos, de los cuerpos. Como escribe Michel Foucault: «La disciplina no puede identificarse ni con una institución ni con un aparato; es una clase de poder, una modalidad para ejercerlo, que comportaba todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimientos, de niveles de aplicación, de objetivos; es una “física” o una “anatomía” del poder, una tecnología». Se trata, por tanto, de una sociedad articu-lada sobre la norma, sobre la permanente clasificación, calificación, jerarquización y selección de los seres humanos, para lo cual es necesaria una tecnología cuyo activo fundamental es conseguir enderezar conductas, fabricar individuos dóciles y obedientes. Ahora bien, el análisis de la disciplinas está íntimamente vinculado a la distribución diferencial de los espacios. Por esa razón, es la individualización mediante el espaci...