- 168 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

Descripción del libro

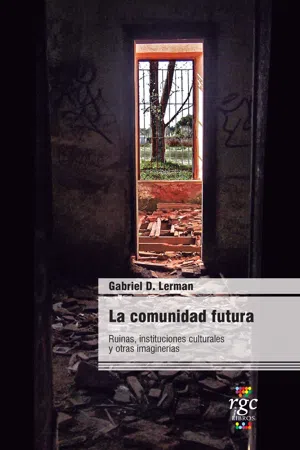

Los escritos que agrupa

La comunidad futura forman un arco que se abre con el brevísimo auge y la dilatada decadencia de un hotel en Villa Ventana, con gusto a metáfora sobre el país y que parece darle la razón a Lévi-Strauss en eso de que en América se desconoce lo antiguo, porque se pasa de lo lozano a lo decrépito sin transición, un tremendo matiz que acerca el asunto de esta historia a la del hotel de

El resplandor de Stephen King y Kubrick, el Overlook. Desde ahí a una exploración sobre los significados abiertos y en pelea del patrimonio cultural en relación con las activaciones sociales que le dan un tratamiento u otro. En el medio, entre varias otras cosas, la militancia de los ochenta, la figura de la víctima que se desliza y se vuelve omnipresente, Los Rubios e Influencia interpretada por Charly García, la Plaza de Mayo, unos días –luminosos parecen– de agosto de 2006 en Mar del Plata cuando ocurre el Primer Congreso Argentino de Cultura, una secretaría y un ministerio. Cultura. En las ideas, en la perspectiva de Lerman, se deja ver una continuidad, como si una misma preocupación, que apenas oscila, se alimentara y creciera para ampliarse sin salir de andarivel.

Preguntas frecuentes

Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.

No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.

Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete

- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».

- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Sí, puedes acceder a La comunidad futura de Gabriel Lerman en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Politics & International Relations y Cultural Policy. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Categoría

Politics & International RelationsCategoría

Cultural PolicyINSTITUCIONES

Como aquella vez. Irrupciones populares en Plaza de Mayo5

¿Qué connotaciones políticas presentaba la Pirámide que abrazaron las Madres de Plaza de Mayo el 30 de abril de 1977, resignificándola como elemento clave de la plaza, de la que además tomaron su nombre? ¿Qué otras señales se habían incorporado a la Pirámide cuando, en la noche del 19 de diciembre de 2001, una multitud de vecinos la rodeó una vez más, embanderándose en colores celestes y blancos que flameaban como alguna otra vez, actualizando un sentido agrupado históricamente allí?

En su libro Historia de la Pirámide de Mayo, Rómulo Zabala comenta que fue el Cabildo, reunido el día 5 de abril de 1811 por los preparativos del primer aniversario de la Revolución, quien resolvió “levantar en medio de la plaza una pirámide figurada, con jeroglíficos alusivos al asunto de la celebridad”. Al día siguiente, en la mañana del 6, se hizo la excavación para echar sus cimientos ante la atenta mirada de los pobladores que siguieron la construcción de cerca hasta su finalización en las vísperas del 25 de mayo (Zabala, 1962). Y fue la Asamblea de 1813 la que declaró fiesta cívica el 25 de mayo, en cuya memoria debían celebrarse anualmente en toda la comprensión del territorio de las Provincias Unidas, cierta clase de fiestas que deberán llamarse fiestas mayas. Ese espacio urbano fue declarado en la primera asamblea constituyente de la nación libre como el lugar de festejo de la Revolución. “Desde entonces –dijo en 1913 la Junta de Historia y Numismática Americana– las fiestas mayas fueron las más grandes de la patria, solemnizadas siempre en la Plaza de la Victoria, al pie y entorno de la Pirámide, vinculada a ellas eternamente por tantos recuerdos y glorias que despierta y conserva. Por eso se llamó popularmente el Altar de la Libertad, porque ese obelisco es el miliario de nuestro punto de partida, el día que conmemora el primero de nuestra propia vida, en el que se abre una historia exclusivamente nuestra, separada de la España de una manera definitiva por el juramento de 1816”.

Vivimos atenazados por una trama simbólica: las ciudades pueden ser vistas como máquinas de información, como aparatos hablantes que constantemente ofrecen y demandan símbolos. El propio diseño de la ciudad es una máquina. Está la ciudad orgánica, medieval en su origen, que crece sin meta definida, irresuelta, anárquica. La multidirección es su rasgo esencial: crece como una cebolla, sin control. Roma y Londres, por ejemplo, o San Pablo en América Latina. Pero está la ciudad geométrica, planificada, que sí ha nacido de un acto de creación, de una escritura. Una fundación establecida, presente en el aire por mucho tiempo. Así son la mayoría de las ciudades americanas. Han sido inscriptas en planteos cartográficos. Poseen un plan/plano trazado: Buenos Aires tuvo el suyo; Tenochtitlán también. Es el modelo hipodamus, emblemático de la ciudad renacentista. Es la ciudad damero con su plaza mayor, sus calles rectilíneas y, en el contorno, los elementos del poder: el fuerte, el cabildo, la catedral. Ya Juan de Garay, en 1580, la traza y le fija estos signos. Y a medida que se alejan de la plaza, decrece el status de los ocupantes.

En el siglo XIX, las llamadas fiestas mayas se festejaban desde el 22 al 25 de mayo: cuatro días de “regocijo” donde tomaba parte un amplio abanico social. Era costumbre concurrir a la Plaza de la Victoria a oír las bandas militares y presenciar el desfile de tropas. Las fiestas mantuvieron una estructura similar durante años. Constituían grandes manifestaciones de júbilo en las que no faltaban juegos como el palo enjabonado o los rompecabezas, calesitas, danzas y formaciones, salvas y cohetes, música y rifas, globos y fuegos artificiales. En la Pirámide se colocaban lienzos con los nombres de los ciudadanos que habían muerto por defender a la patria en diferentes acciones al igual que poesías escritas al efecto.

En 1857, se corona la Pirámide con la estatua de la libertad y se colocan en los ángulos de su base las cuatro estatuas de cemento de Joseph Dubourdieu, a instancias de Prilidiano Pueyrredón, que además cerca la Plaza de la Victoria con una gruesa cadena sostenida por postes. La Pirámide fue adornada con trescientos paraísos, en contorno y en línea, más cinco estatuas, cuatro de ellas alrededor simbolizando el comercio, la agricultura, las ciencias y el arte, y la quinta en lo más alto de su estructura, representando la libertad. Sobre las características principales de la “Buenos Aires moderna” dice el investigador Adrián Gorelik: “Podría decirse que las decisiones sobre el conjunto del territorio federal que se toman entonces cierran un período de interrogantes y discusiones que se había abierto en los años del Estado de Buenos Aires (1853-1862), aunque veremos funcionar también activamente lógicas y tradiciones que se remontan incluso a las primeras décadas del período independiente”. Una de las primeras formulaciones será elaborada por Sarmiento en su idea de la “ciudad nueva”, un efecto de correspondencia entre progreso, civilización y espacio urbano. Se trata de un programa que encuentra un momento de altísima condensación en el proyecto del Parque de Palermo. El “parque” como signo de lo que debía “operarse” en Buenos Aires. Verde en lugar de la “guarida del tirano”. “Barbarie política y geográfica: es la propia pampa que pende como amenaza sobre el proyecto modernizador la que decía ser ‘sometida a la cultura’”, dice Gorelik. Sin embargo, la política no podría permanecer alejada de sus ámbitos tradicionales, ligados a la geografía urbana histórica. Juan Balestra, en su libro El noventa, reseña la presencia y la centralidad del Congreso Nacional en los episodios de la primera revolución radical, en 1890. El edificio del Congreso había sido inaugurado en 1864 en la esquina de Victoria y Balcarce, frente a la todavía separada Plaza 25 de Mayo. Sucede el mitin del 13 de abril, los discursos de Bartolomé Mitre y el surgimiento verborrágico, misterioso, conspirativo, de Leandro N. Alem. “Se organizó –dice Balestra– un desfile hasta la Pirámide de Mayo. Al frente iban todos los grandes ancianos que entonces tenía la República; de las azoteas, balcones y zaguanes llovían flores arrojadas por manos femeninas. La marcha pausada y la compostura de todos daban al cortejo una solemnidad casi religiosa. La gran masa popular, al desarrollarse por las calles, resultaba el más grande de los discursos. (…) En la Plaza de Mayo, al disolverse la manifestación fue tal la aglomeración alrededor del general Mitre, que tuvo que escapar de la asfixia en un coche de plaza. Asimismo una columna fue hasta su casa. (...) Al caer la tarde llegó el jefe de Policía y preguntado sobre la concurrencia contestó: ‘Allí ha estado todo Buenos Aires’”. Más adelante, reseña que “en los alrededores de la Casa de Gobierno vivaqueaban las fuerzas de línea; en uno de sus veredones había una palmera arrancada por un obús de la escuadra: otras tenían incrustados cascos de granadas”. Es reveladora de la hondura de la crisis desatada el célebre discurso que hace oír en el Congreso el senador por Córdoba Manuel Pizarro, de origen católico y coprovinciano del presidente Miguel Juárez Celman. En una de las sesiones posteriores al levantamiento, que preside Julio A. Roca, Pizarro dice: “La Providencia ha velado por los destinos del país al ahogar esta revolución que contaba con elementos tan poderosos y fuertes. ¡Pero los entusiasmos y las dianas de la victoria no acompañan al vencedor! ¡La revolución, señor presidente, está vencida, pero el gobierno está muerto!”.

Frustrada la revolución, pero caído el gobierno, Leandro N. Alem es empujado por sus correligionarios y consiente en asistir a la jura del gobierno nuevo que sustituye a Miguel Juárez Celman. Para marcar distancia con los festejos oficiales, elige incorporarse al movimiento general pero yendo en manifestación no ante los gobernantes sino ante la Pirámide de Mayo. En breves palabras señala que se ha obtenido un gran triunfo, pero que es necesario perseverar para completar la obra de la regeneración. La sutileza de Alem radica en que elige la Pirámide de Mayo y no la Casa de Gobierno, como un mensaje directo al pueblo.

En 1912, la Pirámide se traslada al centro de la plaza unificada en 1884 y se retiran las estatuas de su pedestal, dejándole la fisonomía actual.

En 1944, el coronel Juan Domingo Perón titula la recopilación de sus discursos y presentación de la Secretaría de Trabajo y Previsión como El pueblo quiere saber de qué se trata. De manera premonitoria, en la carátula una muchedumbre con el Cabildo como fondo y, en el centro, separando dos grupos, un hombre con los brazos abiertos, uno inclinado hacia la gente y otro hacia el Cabildo. Retomando la imagen canónica se afirma que, por segunda vez, el pueblo quería saber de qué se trataba. La tapa podía haber reproducido, señala Silvia Sigal, la escena del 25 de mayo, que hubiera sido automáticamente actualizada por el volumen. Pero el dibujante hace figurar hombres y mujeres vestidos con ropas contemporáneas. A la izquierda alguien en bombachas de campo, en primer plano otro en overol, subrayan el corte en el tiempo mítico inaugurado por el Cabildo. La ilustración de tapa enseña a los vecinos en la plaza reclamando ante unos balcones vacíos. Era verosímil, entonces, llenar ese vacío con la labor del Secretario.

La política vuelve a Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945. En la madrugada de aquella jornada, miles de obreros de Capital y Gran Buenos Aires marchan a la Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Perón. Los trabajadores argentinos, allí reunidos, fuerzan su libertad y sellan un pacto histórico cuando lo oyen nombrarlos desde el balcón de la Casa Rosada. Raúl Scalabrini Ortiz intenta objetivar la presencia obrera del 17 de octubre poniendo el acento en el carácter emergente del fenómeno: “Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas vaharadas, mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y hacerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las Lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, mecánico de automóviles, la hilandera y el peón. Era el subsuelo de la patria sublevado”. “Entraña”, “hálito áspero”, “brotaban de los pantanos”, “el subsuelo de la patria sublevado”. Félix Luna, en su libro El 45, utiliza también la expresión “nueva realidad humana”, y describe a la Argentina “ignorada”, “nunca vista”. Comparte la ausencia de “faccionalismo” o “partidismo” que Balestra le asigna a la “muchedumbre” de 1890: “Argentinos periféricos, ignorados, omitidos, apenas presumidos, que de súbito aparecieron en el centro mismo de la urbe para imponerse arrolladoramente”. Las columnas también son “turbulentas”, y la metáfora climática del “viento y la lluvia”, la iracundia salvaje del “Sud-Este” que desemboca en Plaza de Mayo es ahora animal: “Con una terquedad de hormigas, filtrándose entre las poco severas formaciones policiales, dando rodeos si no podían ir directamente, a pie, en tranvías cuyo recorrido obligaban a invertir, en ómnibus y camiones, testimoniando todas las paredes, millares de hombres y mujeres seguían avanzando hacia Plaza de Mayo”.

El 17 de octubre de 1945, retoma Sigal, Perón ignora sugestivamente la referencia al 25 de mayo. Pero en febrero de 1946, ante las elecciones presidenciales, enuncia: “El pueblo del 25 de mayo quería saber de qué se trataba, pero el pueblo del 24 de febrero quiere tratar todo lo que el pueblo debe saber”. Ya presidente, a mediados de 1946, Perón publica un segundo volumen con sus discursos posteriores cuyo título es El pueblo ya sabe de qué se trata, donde el Cabildo es reemplazado por una multitud con carteles que cubre el espacio junto a la sonriente cara de Perón. En lugar de la palabra imaginaria de los vecinos está su palabra: “Quienes quieran oír que me oigan”. Sigal estima que la Plaza de Mayo fue convertida en espacio simbólico solo a partir de 1945, ya que si bien tuvo desde siempre un “tenor político” por ser la Plaza Mayor, lo que hizo que la rodearan los edificios del poder –la Catedral, la Casa de Gobierno–, en el ámbito de la política y el movimiento obrero tuvo que competir con otras plazas de la ciudad hasta el 17 de octubre, en que fue “elegida”. Allí es donde se congrega la masa para saber “de qué se trata”, para preguntarle a Perón dónde ha estado, para defender las conquistas sociales. La historia completa la estampa, reemplazando ahora al Cabildo por la Casa Rosada y consagrando a la Plaza de Mayo como soporte simbólico del peronismo.

La respuesta al 17 de octubre se demoró una década. En la mañana del 16 de junio de 1955, numerosos aviones militares sobrevuelan y bombardean Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno, donde dan por segura la presencia de Perón. Los militares producen el primer bombardeo y simpatizantes de la CGT reaccionan rápidamente y se acercan a la plaza, quedando expuestos a los nuevos disparos. Durante varias horas, la movilización civil se acrecienta y los bombardeos se reanudan. Desde las azoteas de la sede gubernamental, tropas del Regimiento de Granaderos responden con ráfagas de ametralladoras. Es la compulsa militar, a sangre y fuego, jamás vista sobre Plaza de Mayo y el centro de Buenos Aires. Antes que termine la jornada habrían de producirse 300 muertos. Los aviadores rebeldes se refugian en el Uruguay. Perón, moderado en público, elogia la lealtad del Ejército, acusa a la Marina y pide tranquilidad a sus partidarios. Por la noche, sin embargo, grupos de choque favorables al gobierno responden la agresión con la quema de iglesias, el Jockey Club y la sede del socialismo. El 31 de agosto, el presidente ofrece la renuncia a su partido y a las organizaciones sindicales, quienes la rechazan y marchan nuevamente a la plaza. Allí, Perón pretende doblar la apuesta y desgrana un discurso temerario: “Aquel que en cualquier parte intente alterar el orden (...) puede ser muerto por cualquier argentino (...) ¡Y cada uno de los nuestros caiga, caerán cinco de ellos!”. El 16 de septiembre, el general Lonardi encabeza desde Córdoba el levantamiento que pone fin al gobierno de Perón.

Perón vuelve en los setenta como quien dice por sus fueros, pero en su última hora. El pueblo lo espera, y hasta quienes lo detestaban lo reciben para que ponga en caja a quienes lo siguen porque quieren la revolución. Es la hora de los movimientos de liberación en América Latina y Perón se presenta, en una de sus caras, como el hombre de la liberación argentina. Y la manera en que vuelve es caótica, voluptuosa. El 12 de octubre de 1973 asume por tercera vez la presidencia. Ese día, desde el balcón de la Casa Rosada, puntualiza: “Finalmente quiero decirles que durante este gobierno que hoy se inaugura, y siguiendo la vieja costumbre peronista, los días primero de mayo de cada año he de presentarme en este mismo lugar para preguntarle al pueblo aquí reunido si está conforme con el gobierno que realizamos” (Sigal y Verón, 1988: 199-216). La plaza se acerca. Transcurre el verano. Y la plaza llega. Todos los sectores del peronismo preparan la Fiesta del Trabajo del 1º de mayo de 1974. Pero quienes más entusiasmo revelan en la manifestación son quienes más esperan una definición del presidente Perón. Se trata de la juventud y de los grupos radicalizados. Quieren que Perón “escuche al pueblo y que el pueblo escuche de Perón, cara a cara, su verdad”. En un pasaje de su crucial discurso, Perón señala: “Decía que a través de estos veinte años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que lucharon durante veinte años”. Un sector de la plaza le responde: “¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa General, que está lleno de gorilas el gobierno popular?”. Perón continúa: “Por eso compañeros, quiero que esta primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica, y han visto caer a sus dirigentes asesinados, sin que todavía haya sonado el escarmiento”. Más de la mitad de la plaza queda vacía. Perón queda desautorizado y desautorizados quienes lo desafían. Es una ruptura, un corte abrupto a menos de un año de su mentado regreso. Le quedan semanas de vida. El 1º de julio de 1974, Juan Domingo Perón fallece sin llegar a cumplir nueve meses de su tercer mandato. La guerra interna, declarada o no, ahora se generaliza. Muerto Perón, los diques de contención se rompen. No hay intermediaciones, cada grupo maximiza su estrategia ofensiva y, pese a no pocas advertencias, la espiral violenta se inclina oscuramente hacia el plano en que un bando actúa como parapolicial, con total impunidad del Estado y sus instituciones represivas, y el otro intenta sostener una acción directa.

La reforma del Brigadier Osvaldo Cacciatore en 1976, si bien es presentada con una retórica sobre el espacio verde del entorno, busca “reducir la superficie utilizada por los peatones a cami...

Índice

- Portadilla

- Créditos

- Índice

- Nombres propios

- Un obrero de las palabras y las imágenes

- Dedicatoria

- RUINAS

- INSTITUCIONES

- IMAGINERÍAS

- Bibliografía