- 190 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

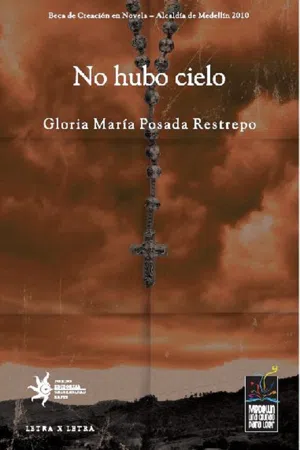

No hubo cielo

Descripción del libro

No hubo cielo es una historia sutil, fragmentada en relatos poéticos y evocadores que llevan al lector a adentrarse en la vida oculta y misteriosa de los conventos de clausura. Desde el encierro y la soledad una religiosa escribe, se cuestiona, trasciende y valora con mirada sarcástica y casi risueña la religiosidad impuesta, para terminar creando un universo propio, libre del rigor confesional de sus ancestros. Página a página, el lector descubrirá que sí hay cielo, que la obra es un pedacito de él. Como escritura auténtica, constituye una mirada crítica a la idiosincrasia cultural y religiosa que hereda una niña, una mujer, un pueblo.

Preguntas frecuentes

Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.

No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.

Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete

- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».

- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Sí, puedes acceder a No hubo cielo de Gloria María Posada Restrepo en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Colecciones literarias. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Categoría

LiteraturaCategoría

Colecciones literariasCapítulo II

En la ciudad de Dios

San José

Después de varios días de viaje, divisamos el claustro de las Hermanas Franciscanas Concepcionistas, una villa misteriosa construida con piedra de cantera en las montañas lejanas del departamento de San José. No sabía, entonces, que “la ciudad de Dios” me separaría eternamente de mi madre, de mi vida de aldeana, de mi pueblo. Alcanzamos el alto de Santa Rita a las doce del mediodía, agotadas por la última jornada. El tiempo no tenía sosiego: se ocultaba y se asomaba en copos de fría bruma cubriendo el paisaje e impidiéndonos ver el sendero cada vez más cerca del cielo. El silencio y el aroma acaramelado de la molienda de las hermanas nos guiaron hasta la cima amurallada de la última colina, al este de San José. Erguidas, atentas, las envejecidas campanas de una torre nos vieron llegar y tañeron doce campanadas de llanto para recibirnos. Cerrando la muralla de piedra, una torre milenaria y una puerta de hierro fortificado daban paso a los edificios deshabitados del Monasterio Concepcionista de las hermanas. Separados por senderos, como casas aisladas, tres construcciones independientes: el claustro, el templo y la zona de obrar se dejaban abrazar por los jardines del patio exterior.

Vi el edificio de clausura como una cárcel de dos pisos dividida en pequeñas celdas con ojos de madera que dormían; ventanas espías, siempre cerradas, que a través de sus rendijas cuidaban con celo el exterior. Veinte mujeres de yeso vivían en aquellas celdas; solo salían de ellas para recibir sus alimentos, orar en el templo o trabajar en comunidad. Un aliento de tumba recién aireada vino a recibirme. Ansiosa de un descanso, no presentí que ese tufillo, unido al aroma de la molienda y al bálsamo del templo, sería la fragancia que perfumaría por siempre mi vida en el convento.

Nos recibió la Madre Superiora, una mujer encorvada y pequeña, de voz dulcísima y ojos diáfanos que se movía rápidamente batiendo entre la neblina los hábitos y los rayos de sol. Más interesada en la sed de la mula que en la nuestra, apenas nos dedicó un instante. Sin embargo, alcanzó a echarnos la bendición y a recibirnos los atados de ropa.

—¡Ave María Purísima!, la sed ha hecho de las suyas. Mirad a este animal, si más parece un camello que ha llegado al oasis.

Esperaban nuestra llegada, pero no fuimos recibidas con mucha alegría. Nuestra presencia, a las doce del día, no hizo más que interrumpir la hora del Ave María.

Mientras yo trataba de hallar las campanas, Roxana se arrodilló en las piedras, frente a la Reverenda Madre, se santiguó y rezó con ella:

V/. El Ángel del Señor anunció a María.

R/. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus […]

Roxana le entregó a la superiora una carta que le enviaba el padre Lucio, y la Priora volvió pronta a sus asuntos.

Ese día no vi más a Roxana. Otra hermana me llevó a una pequeña celda provista de un camastro desnudo, un nochero y una pintura del Cristo Redentor; me indicó el lugar donde podía bañarme y me ofreció alimentos suficientes para compensar la mala alimentación de los últimos días.

Debe dormir y reponer energías en la casa de Dios, mañana hablará con la Madre Superiora. ¡Ave María Purísima!

Sin pecado concebida, hermana.

Un aleteo de pájaros me despertó al amanecer. Lo había sentido entre sueños, tres y dos horas antes; pero el último se hizo tan fuerte que intenté abrir la ventana. La misma religiosa que me había llevado a la celda me encontró tratando de separar los cerrojos que sellaban la ventana.

No lo intente, niña, nuestros ojos no miran el exterior. Dios no se ve allá, se vive aquí.

Volví a ver a Roxana cuando me dirigía a la capilla, el único rostro conocido y claro entre tantos rostros velados y separados por rejas. Sentí un deseo enorme de salir corriendo para abrazarla y preguntarle cómo había pasado la noche. Quería saber si en su celda se podía abrir la ventana, si había sentido el revoloteo de los pájaros y si su habitación estaba tan vacía como la mía. Roxana apenas me miró; pareció no reconocerme, sus ojos evadieron los míos para volver al libro de rezos que llevaba en la mano. Continué mirándola, insistente. Ella contestaba a las oraciones y entonaba los himnos, seguía a las religiosas de la comunidad; solo el vestido la hacía diferente. Creí que se iba a acercar cuando terminara la liturgia, pero no, levantó los ojos y me hizo, con el dedo índice en los labios, un gesto de silencio. No la reconocí. No vi en ella los ojos alegres que me miraron hasta el día anterior. Apenas había trascurrido un día en el claustro cuando supe ya que Roxana era una mujer de mármol, una de esas santas mártires de manto largo con cara de dolor y signos de flagelación que tanto vi esculpidas en el templo.

Durante el desayuno fuimos presentadas a la comunidad; aún vestíamos nuestros trajes de calle, formábamos un parche colorido alrededor de la mesa. Después de la bendición de los alimentos, la Madre agradeció al Eterno nuestra presencia.

Vuestra juventud y vuestras fortalezas llegan en un momento de gran necesidad –dijo–, la comunidad precisa de almas frescas.

A pesar de los trajes encubridores, del silencio y de la inclinación de las cabezas, no dejé de notar que la edad avanzada era el común denominador de las religiosas que, con ojos soslayados, nos miraban.

A las diez de la mañana fui conducida al despacho de la superiora. Me sometió a un interrogatorio con el que trató de conocer mi origen, la afiliación política de papá, las riquezas que tenían mis familiares, mi grado de escolaridad, la causa de mi fuga y, por supuesto, los estados de mi fe y de mi castidad.

¡Ay!, niña expósita, donada, oblata, tontina, espero que sepa apreciar el gran favor que le hace el cielo cuando la trae a casa virtuosa para que sirva y aprenda buenas costumbres. De ahora en adelante saludará y se despedirá mencionando a nuestra Reina Madre.

No entendí. Del murmullo de la primera frase dicha a mis espaldas, solo una palabra me sonó conocida. La superiora ordenó que me hicieran dos trajes, y me preguntó si traía vestidos más largos. Dos religiosas, la hermana Irene y la hermana Clara, estarían pendientes de mí. Ellas serían mis maestras durante el tiempo que permaneciera en el convento.

Dadle un manto para que se cubra el cabello, y asignadle oficios en la cocina. ¡Ave María Purísima!

Sin pecado concebida, Reverenda Madre.

Cuando les pregunté a las hermanas por las palabras de la superiora, me miraron sonrientes, casi burlonas, anotaron mis medidas, y después me explicaron:

—Dijo que su puesto está en la cocina, bajo las órdenes de la hermana Guadalupe, una anciana española que dirige la preparación de los alimentos, la molienda y el torno.

La cocina de Santa Teresa

A las diez de la mañana del siguiente día ya estaba parada al frente de un cerro de platos y vasos de cristal que debían quedar más traslúcidos y brillantes que el agua purísima de La Bonita, la quebrada que llega al balneario Corazón donde tantas veces con huevos de rana asusté a mamá.

Mi primera impresión fue la de hallarme en una fábrica de alimentos para alcanzar la religiosidad. Era un recinto amplio y sagrado, un gran altar provisto de recipientes y recetarios de pergamino, que en vez de leche tibia humeaba santidad. Las vasijas de plata y cobre relucían como los copones de un altar mayor. Y los alimentos no colgaban de las vigas en talegos o racimos, sino que estaban guardados rigurosamente en empaques y cajas precisas, marcadas con nombres de santos: “harinas de San Nicolás, leche de Santa Águeda, vinos de San Sebastián”. En una gaveta alta y gigante, docenas de especieros cuidaban con sellos herméticos los sabores del cielo. La hermana Guadalupe era la única que podía tocarlos y disponer de su contenido. Lo hacía con un ritual de rezos y bendiciones tan fervoroso que, al final, cuando destapaba el recipiente, o cuando las gotas pasaban al agua espumosa, vapores y destellos hacían pensar en genios sagrados que se habían escapado de su presidio de años para ofrecer tres deseos: la textura, el aroma y el inigualable sabor que tendría el manjar.

La hermana Guadalupe tenía mil anécdotas para su cocina. La llamaba la cocina de Santa Teresa, la patrona de la gastronomía; pero en ella vivían todas las santas y santos de otras comunidades que en algún momento tuvieron algo que ver con alimentos. Si preparaba panecillos, contaba la historia de santa Águeda, venerada en Sicilia por turistas mal informados como la virgen que lleva panecillos en un plato, cuando lo que lleva allí son sus dos senos mutilados; si utilizaba vinos, nos contaba la injusticia que la historia ha cometido con San Sebastián, apodándolo el santo borrachín cuando los borrachitos fueron los feligreses alicorados con el vino abundante que les regaló la Iglesia el día que terminaron de construir el templo de San Sebastián en Reinosa, España. ¿Tuvo, entonces, aquel santo algo que ver con que la fuente de la plaza que lleva su nombre siguiera manando vino? Nunca lo supe, como tampoco supe nunca por qué la hermana Guadalupe se tomaba una botella de vino, cada ocho días, cuando feliz nos contaba la misma historia. Decía la hermana que en época de hambruna y de persecuciones religiosas, la Virgen María les dio a cambio de una absoluta reserva las fórmulas secretas con las que ella le cocinaba al mismo Dios en el cielo. Debía ser una religiosa si quería conocer los secretos de esa cocina.

El dolor de ausencia de los primeros meses lo oculté con los cuentos de la hermana Guadalupe y el aroma de las recetas nuevas. Sin embargo, nada se parecía a la cocina rústica de mamá, nada tenía el color de la madera ni desprendía el hollín de las cazuelas de la hacienda. Sor Guadalupe tuvo que enseñarme hasta los nombres de las vasijas y de las especias.

Pensé que nunca me haría dueña de la riqueza culinaria propia de los cielos. La hermana insistía en que los postres debían quedarme como nubes que se deshacen ante la menor presión; los aromas, como suaves inciensos que bajaran hasta los olfatos dormidos de los habitantes de la tierra; las formas angelicales debían desprender rayos de luz; y los sabores, dejar antojos eternos. Con el tiempo, aprendí a curar al oreo, a escabechar con hierbaluisa y jengibre, a hacer confituras de frutas y flores, revolviendo cada que escuchaba dos padrenuestros y un avemaría, y a escaldar al vapor con agua de encinas y romeros. Me volví experta en la preparación de almíbares de frutas asadas al sol, magdalenas, dulces de membrillo y yemas de San Leandro, unas deliciosas esferas de huevo, hiladas con azúcar, que puestas de a dos se me hacían nostálgicos ojos que miran.

Yemas de San Leandro

Para una caja pequeña tomo doce yemas, medio pocillo de agua, doscientos cincuenta gramos de azúcar y un poco de vainilla. Separo las yemas de las claras. En un cazo pongo el azúcar, el agua y la vainilla, y dejo que hierva despacio hasta que tenga punto de hebra fuerte; eso es cuando al dejar caer una gota desde una cuchara se forma una hebra de unos tres centímetros de larga. Lo echo a chorrito fino sobre las yemas sin dejar de mover con las varillas, y lo cocino a fuego moderado sobre una vasija con agua, revolviendo siempre, hasta que empiece a ponerse espeso. Lo dejo enfriar y luego hago bolitas que envuelvo en azúcar glass, de modo que den muchos visos. Las separo en pares y las pongo a reposar hasta que los ojos felinos de un niño enamorado pregunten por mí.

El Oficio Divino

Las hermanas permanecían la mayor parte de su tiempo en oración, leyendo libros religiosos, meditando; ayunaban, utilizaban cilicios para domar los demonios del cuerpo y del alma; distribuían el día en horas para el rezo. Guiadas por un pequeño libro del que no se desprendían nunca, seguían las plegarias y los cantos para cada día del año. Desde la cocina, el refectorio o el chocolatero, yo oía las alabanzas matutinas, el agradecimiento a Dios por la primera hora del día después de la salida del sol, la tercera hora, la sexta y las Nonas; pero a diferencia de las otras cocineras, yo no repetía los rezos, murmullos delirantes e incomprensibles como aquellos que en el oratorio le oí a papá:

Ave Maria, gratia plena.

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum.

Amen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio,

et nunc, et semper,

et in saecula saeculorum.

Amen.

Mamá

Nunca estuve sola; mamá estaba conmigo en mi cocina o en mi celda, con su cabello rubio y largo y su vientre distendido por los nueve meses de embarazos continuos que se le quedaron por siempre. La veía, aún la veo, como una virgen gorda que se cubre con el manto amarillo de su pelo para echarme la bendición desde la cima del cerro que está detrás de los potreros. Aparecía con su pelo dorado, sonriendo amarillos y bendiciones en las sopas condimentadas que las monjas pedían repetir, en los arroces y postres que me enseñó a preparar, porque ellos eran los que con su buen gusto me iban a dar una vida feliz. Los postres, que me iban a hacer libre, me mantuvieron en la cocina, preparándolos por años con clavos y canela. Clavos diferentes a los que unieron a Jesús a una cruz, clavos que, junto con la vainilla, las brevas y el melao de caña de azúcar, dictaron mi vocación de monja y ataron mis primeros diez años de vida monástica a la cocina del convento.

“También Dios anda entre los fogones”

Esas palabras, heredadas de Santa Teresa, las oí de la hermana Guadalupe cuando me enseñaba a hilar huevo y almíbar en la cocina del convento; y yo le pedía que en premio a mi buena mano intercediera para que la superiora me permitiera ir a las clases Marianas. Era, entonces, una joven extremadamente tímida y sola. Disfrutaba de la hora de recreo y de los minutos de deporte, pero el tiempo libre prefería pasarlo en mi cuarto, o en los corredores del claustro, mirando por las rendijas de las ventanas a las hermanas que recibían clases de español y latín.

—¿Una niña muda que se niega a hablarle al cielo, en clases Marianas? Tal vez se dé nuevamente un milagro como el que Dios le hizo a Zacarías. Le parecerá muy bien a la Virgen María que su hija vaya a su celda y estudie el milagro de la concepción de Juan el Bautista. Que no ya el esposo de Santa Isabel dejó la mudez cuando vio a su hijo procreado en la ancianidad de sus padres. Pero si Dios se negara a repetir su obra, que no son ya las mismas épocas, ni los mismos designios, acójase en obediencia al mismo castigo del incrédulo Zacarías, y siga a nuestra Madre Teresa de Jesús que nos dijo: “También Dios anda entre los fogones”. Y después cuando usted y el hollín del fogón sean una sola masa, siga con humildad pidiendo por su acuciante necesidad. Empiece, mi queridita, por hacer las Letanías de San Mamerto para aplacar la ira de Dios y hacerlo propicio a fin de que perdone su arrogancia. Tres días de rogativas serán pocas en su caso, así que puede acompañar a las hermanas en los cantos de los salmos penitenciales y dedique unas horas cada día a rezar mil veces el Benedictus:

Bendito sea el Señor, el Dios de Israel,

porque ha visitado y redimido a su Pueblo,

y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David […]

Y Benedictus, Benedictus, Benedictus, Benedictus, mil veces mil Benedictus.

La Casa de las Arrepentidas

Oí hablar con palabras amenazadoras de La Casa de las Arrepentidas, una pequeña vivienda protegida por la maleza y bien alejada del convento en la que permanecían las postulantes cuando sus mentes y sus cuerpos se habían alejado de los designios de Dios. Cuando alguien llegaba allí, debía someterse a castigos y penitencias, a una vida de mortificaciones hasta que los superiores consideraran que podía integrarse a la comunidad. En épocas pasadas la casa había sido habitada por mujeres de mala vida, por muchachas que habían albergado en sus cuerpos al demonio, por mujeres infieles o jóvenes que habían perdido su virtud; pero el Obispo y la Madre Superiora de entonces consideraron que pesaba más el daño que estas mujeres le causaban a la comunidad, que el bien que la casa les hacía a las pecadoras. Estaba desocupada desde hacía diez años, cubierta por bosques y breñas. Sin embargo, una mañana, siete meses después de mi llegada al convento, escuché los quejidos de una mujer que no soportaba más dolor; luego el llanto de una criatura llegó hasta mí, en la huerta donde me encontraba recogiendo unos tomates. Busqué el origen de esos quejidos y descubrí, detrás de una enredadera, una puertecilla de metal que impedía el paso hacía un camino de piedras, estrecho y misterioso. Dejé mi labor y corrí a llamar a la hermana Guadalupe, pero la religiosa se echó la bendición y me sacó de allí diciendo que Dios me hacía oír aquellos lamentos como anticipo de los míos, como aviso de lo que podía pasarme si me manejaba mal. Le pregunté por las otras hermanas.

—¿Alguna se ha manejado mal?

—Nadi...

Índice

- Cubierta

- Portada

- Créditos

- Tabla de Contenido

- Flash back: la vida que se deja

- Capítulo I. Cartas a Lissy

- Capítulo II. En la ciudad de Dios

- Capítulo III. Violencia en el país del Sagrado Corazón

- Capítulo IV. Regreso

- Capítulo V. Obsesión

- Capítulo VI. Aclaraciones

- Glosario

- Contracubierta