![]()

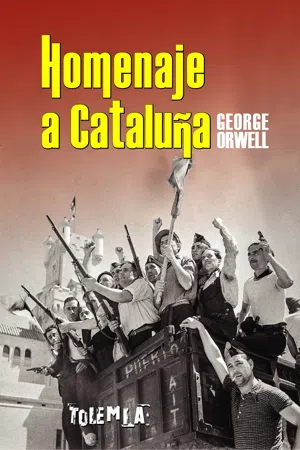

Homenaje a Cataluña

George Orwell

Capítulo 1

Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para no hacerte como él. Responde al necio según su necedad, para que no se tenga por sabio.

Proverbios, XXVI, 4-5

En los Cuarteles Lenin de Barcelona, el día previo a mi ingreso en la milicia, vi a un miliciano italiano, de pie ante la mesa de los oficiales. Era un joven de veinticinco o veintiséis años, de aspecto tosco, cabello amarillo rojizo y hombros poderosos. Su gorra de visera de cuero estaba inclinada sobre un ojo. Lo observaba de perfil, el mentón contra el pecho, contemplando con desconcierto el mapa que uno de los oficiales desplegaba sobre la mesa. Algo en su rostro me conmovió profundamente: era el rostro de un hombre capaz de matar y de dar la vida por un amigo, la clase de rostro que uno esperaría encontrar en un anarquista, aunque casi con seguridad era comunista. Había en él inocencia y a la vez ferocidad, y también la conmovedora reverencia que las personas ignorantes experimentan hacia aquellos que suponen superiores. Era evidente que no entendía nada del mapa, y parecía considerar su lectura una maravillosa hazaña intelectual. Casi no puedo explicármelo, pero en pocas ocasiones he conocido a alguien por quien experimentara una simpatía tan inmediata.

Mientras conversaban alrededor de la mesa, una observación reveló mi origen extranjero. El italiano levantó la cabeza y preguntó rápidamente:

–¿Italiano?

Yo respondí en mi mal español:

–No, inglés. ¿Y tú?

–Italiano.

Cuando nos disponíamos a salir, cruzó la habitación y me apretó la mano con fuerza. ¡Resulta extraño cuánto afecto se puede sentir por un desconocido! Fue como si su espíritu y el mío hubieran salvado momentáneamente el abismo del lenguaje y la tradición y unirse en definitiva intimidad. Deseé que sintiera tanta simpatía por mí como yo sentí por él. Pero sabía que para conservar esa primera impresión no debía volver a verlo y, en efecto, así ocurrió. Uno siempre establecía contactos de ese tipo en España.

Menciono a este miliciano porque su imagen se ha mantenido muy viva en mi memoria. Con su raído uniforme y su rostro triste y feroz simboliza para mí la atmósfera especial de aquella época. Permanece asociado a todos mis recuerdos de aquel período de la guerra: las banderas rojas en Barcelona, los largos trenes que se arrastraban hacia el frente repletos de soldados andrajosos, las grises ciudades agobiadas por la guerra a lo largo de la línea de fuego, las trincheras barrosas y heladas en las montañas.

Esto sucedía hace menos de siete meses, a finales de diciembre de 1936, a pesar de que aquel momento me parece hoy remoto. Acontecimientos posteriores lo han esfumado hasta tal punto que podría situarlo en 1935, y hasta en 1905. Había viajado a España con la idea de escribir artículos periodísticos, pero me hice miliciano casi de inmediato, porque en esa época y en esa atmósfera parecía ser la única actitud concebible.

Los anarquistas seguían manteniendo el virtual control de Cataluña, y la revolución se encontraba en su apogeo. A quien estuviera allí desde el comienzo probablemente le debía parecer, incluso en diciembre o en enero, que el período revolucionario estaba tocando a su fin, pero viniendo directamente de Inglaterra, el aspecto de Barcelona resultaba tan sorprendente como irresistible. Por primera vez en mi vida, estaba en una ciudad donde la clase trabajadora tenía las riendas. Casi todos los edificios, cualquiera que fuera su tamaño, estaban en manos de los trabajadores y cubiertos con banderas rojas o con la rojinegra de los anarquistas; las paredes mostraban la hoz y el martillo y las iniciales de los partidos revolucionarios; casi todos los templos habían sido destruidos y sus imágenes, quemadas. Por todas partes, cuadrillas de obreros se dedicaban a demoler sistemáticamente las iglesias. En toda tienda y en todo café se veían letreros que proclamaban su nueva condición de servicios socializados; hasta los limpiabotas habían sido colectivizados y sus cajas estaban pintadas de rojo y negro. Camareros y dependientes miraban a los clientes cara a cara, tratándolos como a iguales. Las formas serviles e incluso ceremoniosas del lenguaje habían desaparecido. Nadie decía «señor», o «don» y tampoco «usted»; todos se trataban de «camarada» y «tú», y decían «¡salud!» en lugar de «buenos días». Ya desde los tiempos de Primo de Rivera la ley prohibía dar propinas. Tuve mi primera experiencia al recibir un sermón del gerente de un hotel por tratar de darle una propina a un ascensorista.

Los automóviles privados habían sido requisados, y los tranvías y taxis, además de buena parte del transporte restante, exhibían los colores rojo y negro. En todos los sitios había murales revolucionarios que lanzaban sus llamaradas en límpidos rojos y azules, frente a los cuales los pocos carteles de propaganda restantes parecían manchas de barro. A lo largo de las Ramblas, la amplia avenida central de la ciudad constantemente transitada por una muchedumbre, los altavoces hacían sonar canciones revolucionarias durante todo el día y hasta muy avanzada la noche.

El aspecto de la multitud era lo que más me llamaba la atención. Parecía una ciudad en la que las clases adineradas habían dejado de existir. Con la excepción de un escaso número de mujeres y de extranjeros, no había personas «bien vestidas»; casi todo el mundo llevaba rústica ropa de trabajo, o bien mamelucos azules o alguna variante del uniforme miliciano, lo que resultaba extraño y conmovedor.

Había en todo esto mucho que no alcanzaba a comprender y que, en cierto modo, incluso no me gustaba, pero reconocí de inmediato la existencia de un estado de cosas por el que valía la pena luchar. De la misma manera, creía que los hechos eran tal como parecían, que me encontraba realmente en un Estado de trabajadores, y que la burguesía entera había huido, perecido o se había pasado al bando de los obreros; no me di cuenta

de que gran número de burgueses adinerados simplemente esperaban en las sombras y se hacían pasar por proletarios hasta que llegara el momento de sacarse el disfraz.

Además de todo esto, se vivía la atmósfera enrarecida de la guerra. La ciudad tenía un aspecto triste y desordenado, las aceras y los edificios necesitaban arreglos, de noche las calles se mantenían poco alumbradas por temor a los ataques aéreos, la mayoría de las tiendas estaban descuidadas y casi vacías. La carne era escasa y la leche prácticamente había desaparecido; faltaban el carbón, el azúcar y la gasolina, y el pan era casi inexistente.

En esos días las colas para conseguir pan con frecuencia alcanzaban cientos de metros. Sin embargo, por lo que se podía advertir, hasta ese momento la gente se mantenía contenta y esperanzada. No había desocupación y el costo de la vida seguía siendo extremadamente bajo; casi no se veían personas ostensiblemente pobres y ningún mendigo, exceptuando los gitanos. Por sobre todo, existía fe en la revolución y en el futuro, un sentimiento de haber entrado de pronto en una era de igualdad y libertad. Los seres humanos trataban de comportarse como seres humanos y no como engranajes de la maquinaria capitalista. En las peluquerías (los peluqueros eran mayoritariamente anarquistas) había letreros donde se explicaba solemnemente que los peluqueros ya no eran esclavos. En las calles, carteles llamativos aconsejaban a las prostitutas cambiar de profesión. Para cualquier miembro de la civilización endurecida y burlona de los pueblos de habla inglesa había algo realmente patético en la literalidad con que estos españoles idealistas tomaban las gastadas frases de la revolución.

En esa época las canciones revolucionarias, del tipo más ingenuo, relativas a la hermandad proletaria y a la perfidia de Mussolini, se vendían por pocos centavos. Con frecuencia vi a milicianos casi analfabetos que compraban una, la deletreaban trabajosamente y comenzaban a cantarla con alguna melodía adecuada.

Durante todo ese tiempo me encontraba en los Cuarteles Lenin con el objetivo, según me habían dicho, de recibir instrucción militar. Al unirme a la milicia, me comunicaron que sería enviado al frente al día siguiente, pero, en los hechos, tuve que esperar hasta que una nueva centuria estuviera lista.

Las milicias de trabajadores, reclutadas de apuro en los sindicatos al comienzo de la guerra, todavía no habían sido organizadas sobre una base militar común. Las unidades de comando eran la «sección», integrada por unos treinta hombres, la «centuria», por alrededor de cien, y la «columna» que, en la práctica, significaba cualquier número grande de milicianos.

Los cuarteles eran un conjunto de espléndidos edificios de piedra, con una escuela de equitación y enormes patios adoquinados, antiguos cuarteles de caballería, que habían sido tomados durante las luchas de julio. Mi centuria dormía en uno de los establos, junto a los pesebres, donde todavía podían verse los nombres de los caballos militares. Todos los corceles habían sido enviados al frente, pero el lugar todavía seguía oliendo a orín y avena podrida. De la semana que permanecí en los cuarteles, lo que más recuerdo es el olor a caballo, los temblorosos toques de corneta (nuestros cornetistas eran aficionados y no aprendí los toques españoles hasta que los escuché provenir de las líneas fascistas), el sonido en el patio de las botas claveteadas, los largos desfiles matutinos bajo el sol invernal y los locos partidos de fútbol, con cincuenta jugadores por bando, sobre la grava de la escuela de equitación.

Éramos unos mil hombres y una veintena de mujeres, además de las esposas de milicianos que se encargaban de cocinar. Todavía quedaban algunas milicianas, pero no muchas. En las primeras batallas pareció natural que lucharan junto a los hombres, como suele ocurrir en tiempos revolucionarios. Pero las ideas ya habían empezado a cambiar. A los milicianos les estaba prohibido acercarse a la escuela de equitación mientras las mujeres se ejercitaban, porque se reían y burlaban de ellas. Pocos meses antes nadie hubiera encontrado nada cómico en una mujer con un fusil en la mano.

Los cuarteles se encontraban en un estado general de desorden y suciedad. Lo mismo ocurría en cuanto edificio ocupaba la milicia, y parecía constituir uno de los subproductos de la revolución. En todos los rincones había pilas de muebles destrozados, monturas rotas, cascos de bronce, vainas de sables y alimentos pudriéndose. El desperdicio de comida, en especial de pan, era enorme. En nuestro barracón se tiraba después de cada comida una canasta llena de pan, hecho lamentable si se piensa que la población civil carecía de él.

Comíamos en largas mesas montadas sobre caballetes, en platos de hojalata siempre grasientos, y bebíamos de una cosa espantosa llamada porrón. Se trata de una especie de botella de vidrio, con un pico fino del que, al inclinarla, sale un delgado chorro de vino. De manera que resulta posible beber desde lejos, sin tocar el pico con los labios, y pasarlo de mano en mano. Cuando vi cómo se usaba, me declaré en huelga y exigí un vaso. Para mi gusto, se parecía demasiado a los orinales de cama de vidrio, sobre todo cuando estaban llenos de vino b...