![]()

1 Experimentos mentales, azar e incertidumbre

Adriana Lucía Acevedo Supelano

Rosalía Olaya Zúñiga

Camilo José González Martínez

Karina Susana Pastor Sierra

Maximiliano Bustacara Díaz

Tendemos a engañarnos con autonarraciones porque nos gusta simplificar, ver patrones y tejer explicaciones.

Nassim Nicholas Taleb

1.1 Introducción

Prácticamente existe unanimidad ante el interrogante: ¿cuál es la relación entre la teoría cuántica y las ciencias de la complejidad? Esta inquietud surge para el lector desprevenido de un escrito resultado de un conjunto de ensayos basados en libros que hacen referencia a la teoría cuántica, puesto que es lógico preguntarse: ¿en qué punto se encuentran la teoría cuántica y las ciencias de la complejidad?

Para tener un panorama del tema es necesario pasar por este primer capítulo, el cual se desarrolla en el contexto de una de las principales herramientas científicas: “la imaginación, la fantasía” (Maldonado, 2015).

En este capítulo se atraviesa por los senderos de la ludopatía y de los seres imaginarios para terminar resaltando la importancia de los experimentos mentales, todo como el preludio de lo que es necesario para pensar como un verdadero científico, es decir pensar con fundamento en los cuatro rasgos epistemológicos de los “eventos raros”: ver lo no visto; pensar lo impensado; ver lo que (aún) no existe y lo posible; e incluso lo imposible mismo (Maldonado, 2016).

La importancia de las ciencias está relacionada directamente con sus consecuencias y resultados, es decir que no se encuentra en el aparato metodológico, teórico o matemático, por lo que no existe ningún elemento interno que permita distinguir –y menos jerarquizar–, por ejemplo, ciencia y mito, o religión o poesía. Existen múltiples formas de racionalidad humana, y la ciencia es una de ellas. Sus consecuencias se caracterizan por partir de un discurso o de una práctica, y cuando son mejores en comparación con otros, permiten validar su resultado.

La primera revolución científica tardó bastantes siglos en aparecer o en consolidarse, y se conoce como la ciencia moderna o clásica. Es la forma de racionalidad que corresponde a una nueva visión del mundo y a una nueva clase social llamada “burguesía”, la cual estaba siempre orientada a sus propios intereses. La ciencia moderna estableció una concepción de ciencia como control, predicción, intervención y manipulación, realizada por hombres, que nace al margen de la universidad, y tal vez en los institutos de investigación o en las academias.

Después surgen las “ciencias de frontera”, como resultado de los “problemas de frontera” que pudieron ser detectados cuando surgió el computador, con lo que se hizo el tránsito de la pequeña ciencia a la gran ciencia, coincidente con la emergencia de la sociedad de la información y el paso a la sociedad del conocimiento.

Esto llevó a un grupo de ciencias que no tiene un “objeto de estudio”; son ciencias como síntesis, ciencias que se definen por problemas en los que confluyen distintas metodologías, enfoques, disciplinas, ciencias y tradiciones, y problemas que no pueden ser resueltos por una sola ciencia o disciplina. Las ciencias de frontera se definen como ciencia en plural, “ciencias” (Maldonado, 2015).

Ahora bien, sin la menor duda, las ciencias de la complejidad son ciencias de punta, constituyen un nuevo grupo de ciencias que comportan una verdadera revolución científica en el más amplio pero preciso de los sentidos (Maldonado, 2016), y en este aspecto necesitan de los verdaderos científicos, con pensamiento que les permita aportar haciendo uso de la imaginación.

Para esto entraremos en el análisis de dos textos de la literatura que, en una primera mirada, pueden estar lejanos de las ciencias de punta, pero que dan cuenta de rupturas o quiebres que resultan en revoluciones científicas, específicamente durante la segunda revolución científica, la cual nace en el campo particular de la física cuántica, o teoría cuántica. Ello, con una puntualiza-ción, a saber: la medicina y todas las ciencias de la salud hoy son precuánticas; no se han enterado de la segunda revolución científica. Por su parte, las ciencias sociales y humanas, en el sentido amplio e incluyente de la palabra, son igualmente precuánticas.

1.2 El jugador de Fiódor Dostoievski: emociones y teoría de juegos

Hay autores que prefiguran y dan sentido a una época.

De esa estatura es sin duda Fiódor Dostoievski, el escritor que transformó la comprensión y la expresión de la condición humana.

Juan Villoro

Este apartado presenta la obra El jugador, de Fiódor Dostoievski, y un análisis crítico desde las emociones y los impulsos como un acercamiento a la emoción y la ludopatía desde el punto de vista de la toma de decisiones, y, sobre todo, del equilibrio de Nash y el dilema del prisionero, que son estrategias o tipos de juegos en la teoría de juegos. Se trata, por tanto, de considerar cómo las emociones y la connotación social juegan un papel fundamental en la descripción de realidades en las sociedades humanas y en la teoría de juegos no cooperativos.

La obra El jugador se debate entre sentimientos acumulados y escondidos, esperanzas de obtener beneficios a causa de decisiones y manejo de información, pero sobre todo entre las emociones de los personajes, que buscan constantemente cambiar su destino (supeditado a decisiones de factores altamente influenciadas que involucran decisión – algoritmo caótico).

Tanto el azar como su injerencia sobre las emociones de quienes toman decisiones juegan un papel muy importante, lo que Chóliz (2006) destaca al comparar las adicciones tóxicas y no tóxicas, las cuales presentan patrones similares: impulso a repetir una conducta desadaptativa, acumulación de tensiones hasta que se completa la conducta; luego se observa un alivio rápido –pero temporal– de la tensión, y finalmente el retorno gradual al impulso. Esto se refleja en el deterioro del entorno en que se desarrolla la novela y en las relaciones sociales basadas en el “golpe de suerte” y el azar del juego.

La asociación entre la investigación y la ludopatía es el componente central resultante del libro de Dostoievski; “trata de entender esa forma de vida que es la investigación, o el amor por el conocimiento, como esa experiencia en la que el científico se desboca a sí mismo, para alcanzar, ulteriormente, una gran obra” (Maldonado, 2018b). Se trata de una apuesta por alcanzar inventos, ideas que realmente transformen el conocimiento existente.

Las emociones se producen en el cerebro, es decir, en el paradigma encefalocéntrico, el cual establece jerarquías; por su parte, las pasiones implican al cuerpo; las emociones son susceptibles de ser controladas, pero las pasiones “conducen a lo espontáneo, a la ausencia de control, a la libertad misma, al final al azar y a la aleatoriedad” (Maldonado, 2019).

En relación con las emociones y pasiones como cuestión, surge en el debate el origen de las ciencias cognitivas. Para precisar, en el siglo XX aparecen las ciencias de la salud, de la vida, de la complejidad, las ciencias del espacio, del comportamiento, las ciencias cognitivas, entre otras, todas fundadas a partir de problemas de frontera1, los cuales no pueden ser resueltos por una sola disciplina. Puntos de encuentro, campos de abordaje, que no están presentes en otros, es lo que permite pensar en términos de interdisciplinariedad. Es este el punto en el que se encuentran distintas tradiciones y metodologías, por lo cual se es más científico cuando se trabaja en problemas de un calibre mayor y pensados en términos de interdisciplinariedad.

Los personajes de El jugador se encuentran en un ambiente al filo del caos, dado por las circunstancias del contexto social y económico del momento, como la posición social, la pobreza, la capacidad de riesgo y el azar en Rusia, tema fundamental del texto. Es precisamente el azar lo que la ciencia moderna no conoce; este nace a finales del siglo XVI, y es Gerolamo Cardano (1501-1576), médico matemático, quien ofreció la primera aproximación a la teoría de la probabilidad, que corresponde al control del azar, el cual es propio de la segunda revolución científica. Es un azar que no se puede controlar dado que es constitutivo de la realidad y la naturaleza. De ahí parten dos teorías de probabilidades: la teoría clásica de probabilidades, y más adelante la teoría discreta de probabilidades, la cual es una puerta de entrada al papel del azar en la teoría cuántica.

Es relevante comprender que la investigación no se define a partir de lo que se sabe, sino, por el contrario, de lo que no se sabe; lo que ya se conoce en la actualidad se denomina “ciencia normal”. La investigación requiere moverse hacia las fronteras del conocimiento, para lo cual debe existir la capacidad de apuesta y de riesgo al hacer investigación como una forma de ludopatía.

Se puede decir que existen dos clases de seres humanos: los que conservan el mundo y los que mueven el mundo; estos últimos, resolviendo problemas de frontera. Un ejemplo claro de mover el mundo a través de la ciencia es el de Max Planck, Nobel de Física 1918, quien creó la física cuántica. “Son pocos los investigadores que alcanzan a visualizar, y mucho menos a proponerse la realización de grandes síntesis. Pues, como queda dicho, la inmensa mayoría son minimalistas por técnicos” (Maldonado, 2018b).

Los elementos de la ciencia no son racionales, se traducen en inconformidad, pasión, necesidades, deseos, etc.; por consiguiente, la investigación no se hace con la razón, pero tampoco se hace sin la razón, es decir, no se cumple en la razón. La ludopatía, el juego, el riesgo y las revoluciones se presentan porque no hay otras opciones, suceden “por” y “como” anomalías.

El concepto de la investigación nace en el transcurso de la primera revolución científica y se consolida en el siglo XX. La ciencia se define hoy por la investigación, por tener capacidad de riesgo y de apuesta, esta última se ocupa de establecer cómo las decisiones son racionales. En cualquier caso, es importante atender al hecho de que –según la teoría de la decisión racional– las decisiones humanas se dividen en dos: las paramétricas, en las que existen los parámetros de mi decisión, literalmente es “ir a la fija”, y las estratégicas, que responden a la incertidumbre; la incertidumbre nunca proviene de mí, sino del “otro”. Hay un rasgo de incertidumbre en mi decisión que no va a depender de mí, sino de un factor externo.

1.3 Teoría de juegos, azar y salud pública

La situación desarrollada en el contexto social de El jugador de Dostoievski deja en evidencia que alrededor del juego de azar (la ruleta en este caso) hay un juego plenamente articulado entre los personajes de la obra literaria y sus decisiones. Esta situación se puede analizar desde la teoría de juegos que Kuhn et al. (1994) –en el marco del documento Seminario Nobel 1994– presentan como una teoría de decisiones interactivas.

Monsalve (2003) resume la teoría de juegos como el estudio del comportamiento estratégico cuando dos o más individuos interactúan y cada decisión individual resulta de lo que uno espera que hagan los otros, es decir: “[…] esperar que suceda a partir de las interacciones entre individuos” (p. 138).

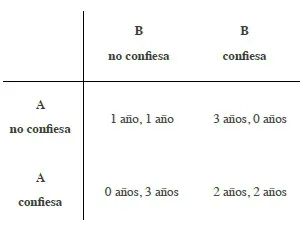

Así mismo vale la pena mencionar que en El jugador se puede considerar el equilibro de Nash tanto como el “dilema del prisionero” (Equilibrium Points in n-Person Games, 1950, citado por Martínez, 2016), el cual se ejemplifica de la siguiente manera: dos delincuentes son detenidos y separados; a cada uno se le brindan dos opciones: confesar o no confesar, todo a cambio de reducir su sentencia en prisión. Las posibilidades son: ninguno confiesa y los dos van un año a prisión; uno confiesa, queda libre, y el otro tendrá tres años de prisión; los dos confiesan y pasan dos años en prisión; el equilibrio se presenta solo en el caso de que los prisioneros confiesen (ver figura 1).

Figura 1. Dilema del prisionero (Martínez, 2016).

La situación representa un dilema puesto que la mejor estrategia de cada jugador los lleva al peor de los resultados posibles, lo cual nos transporta de inmediato al final de la historia de Dostoievski, considerando que la participación de emociones humanas y las adicciones no tóxicas (psicopatologías diagnosticables) forman parte del equilibrio de Nash, y en el caso estas no forman parte de la mejor decisión por las partes.

Retomando a Monsalve (2003), esperar interacciones entre individuos conduce a establecer contacto con decisiones basadas en emociones, impulsos, gustos, relaciones sociales y aspectos humanos que van más allá del equilibrio. Por esta razón, la novela se enmarca en la teoría de juegos no cooperativos; en efecto, los individuos actúan de manera egoísta tratando de predecir lo que los otros jugadores harán.

Al respecto, Bautista (2018) plantea que “[…] los jugadores no cooperaban al carecer de mecanismos que les permitieran llegar a acuerdos vinculantes; no es que no quieran colaborar, es que no pueden” (p. 40).

Según lo anterior, se presenta una emergencia, la imposibilidad de que se alcance algún nivel de cooperación; en consecuencia, la competencia egoísta puede conducir a beneficios inferiores a los planteados en los estados cooperativos ideales. Es por esto que el “dilema del prisionero” no representa la mejor situación para los jugadores, socialmente hablando, y se enmarca en la estructura social, como se hace evidente en las jerarquías y estructuras en la época planteada por Dostoievski –plasmando, sin lugar a dudas, las actuales condiciones de nuestra sociedad.

Entre las teorías del siglo...