eBook - ePub

Rheologische Messungen an Baustoffen 2017

Tagungsband zum 26. Workshop und Kolloquium, 21. und 22. Februar an der OTH Regensburg

Markus Greim, Wolfgang Kusterle, Oliver Teubert, Wolfgang Kusterle, Oliver Teubert

This is a test

- 136 páginas

- German

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

Rheologische Messungen an Baustoffen 2017

Tagungsband zum 26. Workshop und Kolloquium, 21. und 22. Februar an der OTH Regensburg

Markus Greim, Wolfgang Kusterle, Oliver Teubert, Wolfgang Kusterle, Oliver Teubert

Detalles del libro

Vista previa del libro

Índice

Citas

Información del libro

Tagungsband zum 26. Workshop und Kolloquium "Rheologische Messungen an Baustoffen", 21. und 22. Februar 2017 an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg

Preguntas frecuentes

¿Cómo cancelo mi suscripción?

¿Cómo descargo los libros?

Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.

¿En qué se diferencian los planes de precios?

Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.

¿Qué es Perlego?

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

¿Perlego ofrece la función de texto a voz?

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

¿Es Rheologische Messungen an Baustoffen 2017 un PDF/ePUB en línea?

Sí, puedes acceder a Rheologische Messungen an Baustoffen 2017 de Markus Greim, Wolfgang Kusterle, Oliver Teubert, Wolfgang Kusterle, Oliver Teubert en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Biowissenschaften y Wissenschaft Allgemein. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Categoría

BiowissenschaftenCategoría

Wissenschaft AllgemeinEinfluss der Mischintensität bei zweistufigen Mischverfahren auf die Verfestigung von Zementsuspensionen

Landmann, Mirko3; Palzer, Ulrich

IAB – Institut für Angewandte Bauforschung Weimar gGmbH

Kurzfassung

Es ist allgemein bekannt, dass Fließmittel (FM), insbesondere hochwirksame Polycarboxylatether (PCE), zu einer Verzögerung der Zementhydratation führen [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Dies senkt die Produktivität in allen Bereichen der Betonbaubranche, wirkt sich aber vor allem auf die Betonfertigteilindustrie nachteilig aus. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie zweistufige Mischverfahren genutzt werden könnten, um sowohl eine verbesserte Fließfähigkeit von Mörteln bei reduzierter FM-Dosierung und verringertem w/z-Wert als auch eine schnellere Festigkeitsentwicklungen zu erzielen. Die Mischprozesse stellen einen der wichtigsten verfahrenstechnischen Schritte in der Baustoffproduktion dar. Deren Einfluss auf die Eigenschaften von Betonen im frischen wie auch im erhärteten Zustand ist bis dato jedoch unzureichend geklärt.

1 Einleitung

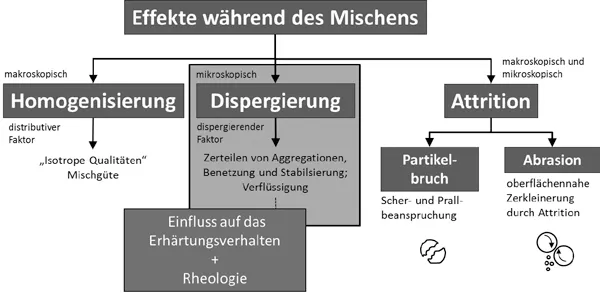

Mischer, Mischverfahren, Mischintensitäten, Mischzeiten, Zugabezeiten der Einzelkomponenten etc. beeinflussen die Eigenschaften der Zementleime, Mörtel und Betone im frischen und erhärteten Zustand. Dies geschieht in einem komplexen Zusammenspiel von partikeltechnologischen, hydratationskinetischen und verfahrenstechnischen Parametern während des Mischprozesses. In der Regel sind dafür drei Effekte verantwortlich (Bild 1):

• Homogenisierungseffekte, um die Matrix zu vergleichmäßigen und die gewünschte Mischgüte zu erreichen,

• Dispergiereffekte, bei denen Aggregationen unter Wasserzugabe aufgebrochen werden (mit anschließender Befreiung des darin eingeschlossenen Wassers und der Benetzung der hydraulischen Komponentenoberflächen mit der dispersen Phase Wasser),

• Partikelgrößenreduktion aus Attritionsbeanspruchungen durch Partikelbruch und Abrasion (oberflächennahe Zerkleinerungseffekte durch Relativbewegungen der Einzelpartikel zueinander) infolge zu hoher Mischintensitäten.

Bild 1: Grundlegende Effekte während des Mischens

Der Mischprozess sollte sich im Wesentlichen auf die Stoffvergleichmäßigung, d. h. auf das Homogenisieren und Dispergieren beschränken. Nach eigenen Erfahrungen kann eine Partikelgrößenreduktion bei zu hohem Energieeintrag in Zwangsmischern nicht ausgeschlossen werden. Der dispergierende Faktor, bislang nur unzureichend betrachtet, gewinnt aber durch die deutliche Zunahme der Komplexität von Betonen (Zusammensetzung) mehr und mehr an Bedeutung.

2 Idee zweistufiger Mischverfahren

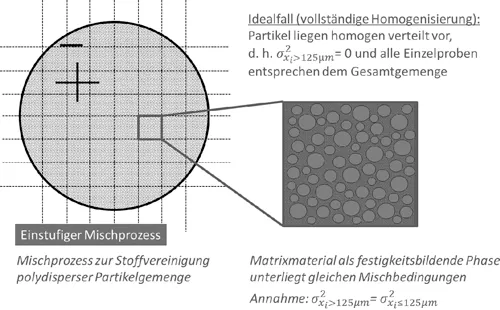

Nach klassischen baustoffverfahrenstechnischen Gesichtspunkten dient ein Mischprozess der Stoffvergleichmäßigung, um ein oder mehrere polydisperse Partikelgemenge mit der kontinuierlichen Phase Wasser zu homogenisieren. Andere Faktoren und Zielgrößen, wie die Partikeldispersion, werden vernachlässigt. Weiterhin werden in vielen Bereichen der Betonherstellung kurze und einfache Mischvorgänge favorisiert, um unter wirtschaftlichen Bedingungen eine ausreichende Betonmenge zu produzieren. Hierbei wird oftmals der einstufige Mischprozess angewendet, obwohl gerade zweistufige Verfahren mit Vorteilen verbunden sein könnten. Die durch den Mischvorgang eingetragene Mischintensität in einem einstufigen Mischprozess wäre demzufolge zwischen dem Bindemittel und dem Mörtel bzw. Beton gleich.

Wird aus einem homogenisierten Betongemenge in einem einstufigen Mischprozess eine stochastisch homogen verteilte Probe (nicht normalverteilt, wobei eine ideale Homogenisierung nie erzielt werden kann) als Kontinuum betrachtet (Bild 2), dürfte das Matrixmaterial als festigkeitsbildende Phase den gleichen Mischbedingungen und -intensitäten unterliegen wie die Partikelgrößen im mittleren und gröberen Partikelgrößenbereich. In diesem Fall wird suggeriert, dass für das Bindemittelgemenge die gleichen physikalischen Bedingungen – unabhängig von der Partikelgröße – und chemisch-physikalischen Eigenschaften vorherrschen. Aspekte der Partikeldispersion werden ignoriert, was bei makroskopischer Betrachtungsweise durchaus korrekt ist.

Bei Betonen ist allerdings zu beachten, dass es sich verfahrenstechnisch um Dispersionen handelt und einige Komponenten im Gesamtgemenge, hier Zement, nicht inert sind und hydraulische Eigenschaften aufweisen. Weitere Zusatzstoffe und -mittel interagieren in unbekanntem Ausmaß. Ebenso müssen Konzentrationsunterschiede diverser organischer Zusatzmittel ausgeglichen werden.

Die vorliegenden Forschungsergebnisse zeigen, dass ein zweistufiges Mischverfahren, d. h. die getrennte Herstellung der Bindemittelmatrix in einem hierfür optimierten Mischprozess, nicht nur mit einer Verbesserung der rheologischen Eigenschaften verbunden ist, sondern auch die Hydratationskinetik in einem bisher unbekannten Maß beeinflusst. Die erzielten Ergebnisse könnten insofern bedeutsam sein, da sie helfen, die vielfältigen Bedingungen innerhalb eines Mischprozesses zu erklären. Die Wasserzugabe zu Zementen führt innerhalb nur weniger Sekunden zu Reaktionsprodukten (vorwiegend Ettringit). Erst mit zunehmender Hydratation werden erste CSH-Keime gebildet, die unter fortschreitendem Wachstum die Bindemittelmatrix verfestigen. Zur Klärung aller Phänomene müssen chemische, partikeltechnologische wie auch baustoffverfahrenstechnische Aspekte gemeinsam betrachtet werden.

Bild 2: Mischgüte eines polydispersen Partikelgemenges

3 Versuche und Mischverfahren

Für die Versuche kamen ein CEM I 52,5 R sowie zwei Polycarboxylatether (PCE, Fertigteil- und Transportbetonherstellung) mit einer Fließmitteldosierung von 1,45 M.-% und 2,0 M.-% zum Einsatz. Des Weiteren wurde Sand in der Fraktion 0/2 mm zur Herstellung eines Mörtels untergemischt. Die Mörtelrezeptur, aus einer bekannten LVB-Rezeptur abgewandelt, wurde ebenso unter Zugabe von Kalksteinmehl geprüft. Hier traten jedoch Überlagerungen hydratationskinetischer Effekte auf, wodurch auf die Rezeptur nachfolgend nicht eingegangen wird. Zur Stabilisierung der Zementleimmatrix unter Variation der Mischparameter wurde stattdessen ein Stabilisierer verwendet, dessen Einfluss auf die Hydratation und die Erhärtung der Mörtel aus Erkenntnissen weitestgehend ausgeschlossen werden kann.

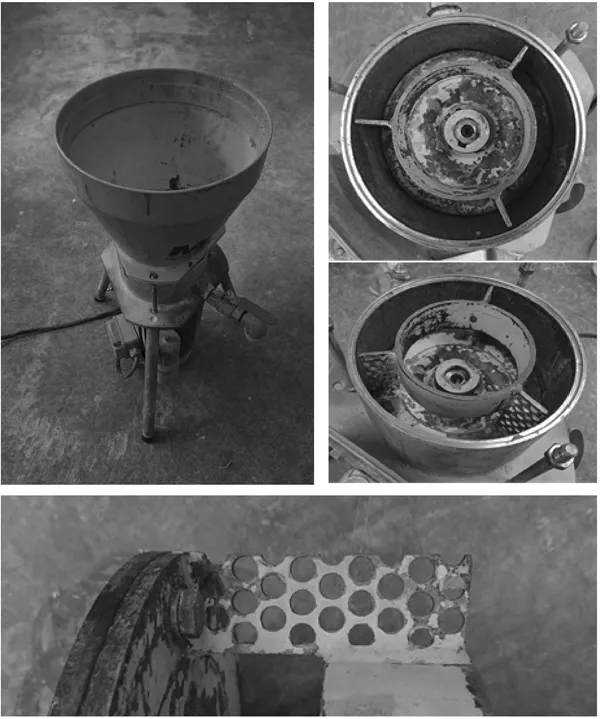

Bild 3: Intensiv- bzw. Suspensionsmischer und Intensiv-Mischzelle mit drei gelochten Paddeln

Die Zementleime und Mörtel wurden bei unterschiedlichen Mischzeiten (60 Sek., 120 Sek., 300 Sek. und 900 Sek.) in zwei verschiedenen Mischern,

• herkömmlicher Mörtelmischer und

• Laborintensiv- bzw. Suspensionsmischer (MAT-Suspensionsmischer der Baureihe CC-5-K, Bild 2)

hergestellt. Die Mischzeit von 60 Sek. im Mörtelmischer bildete die Referenz für die Versuche im Intensivmischer. Eine Mischzeit von 900 Sek. ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht möglich, zur Quantifizierung der Einflussfaktoren aber zwingend erforderlich. Die Zugabe des Sandes zur Herstellung des Mörtels erfolgte im Mörtelmischer bei niedrigster Mischintensität. Das Füllvolumen wurde optimiert.

4 Ergebnisse

4.1 Einfluss der Mischintensität als Funktion aus Mischzeit und eingetragener kinetischer Energie (Partikelbewegung)

4.1.1 Einfluss der Mischintensität auf die Partikeldispergierung

Die Oberflächen der Zementpartikel weisen in wässriger Umgebung elektrische Ladungen auf, wodurch sich Aggregationen (Flockulationen und Koagulationen) bilden (aufgrund ihres insgesamt positiven Zeta-Potentials [7]). Die Wechselwirkungen der Einzelpartikel untereinander können mit Hilfe der DLVO-Theorie beschrieben werden [8], [9]. Für die Aggregation kolloidaler Partikel in einer Suspension müssen sich diese zunächst annähern oder auch kollidieren und Energiebarrieren überwinden. Diese Annäherung kann einerseits durch ein Bewegungsverhalten der kolloidalen Partikel infolge Eigendynamik (im Ruhezustand) oder andererseits durch von außen in das System eingetragene Kräfte verursacht werden. Es kann zu folgenden Aggregationen kommen [10], [11], [12], [13], [14]:

1 Aggregationen infolge perikinetischer Kollisionen in ruhenden Suspensionen durch die freie Diffusion kolloidaler Partikel aufgrund Brown’scher Bewegungen,

2 Aggregationen infolge orthokinetischer Kollisionen durch hydrodynamische Kräfte und hohe Scherbeanspruchungen der Suspension bei gleichzeitig stattfindendem Zerfall gebildeter Flockulationen.

Insbesondere letztere sollten bei intensiven Mischprozessen eine signifikante Rolle spielen. Im Mischraum bilden sich während des Mischprozesses von Zement- und Bindemittelsuspensionen disperse Mehrphasenströmungen mit der kontinuierlichen Phase Wasser aus. Die Suspensionen und vor allem die darin befindlichen Partikel werden durch die Mischwerkzeuge erfasst und unterliegen Massekräften, wie Flieh- und Trägheitskräften, in einer turbulenten Strömung. Die genauen Vorgänge während eines Mischprozesses sind bislang nicht eindeutig geklärt. Nur einzelne Autoren widmeten sich den komplexeren Vorgängen der Partikeldispersion von Zementleimen wie bspw. [15], [16]. Erkenntnisse aus anderen fluiddynamischen Forschungsgebieten der Verfahrenstechnik könnten hier hilfreich sein. Des Weiteren können Aggre...