- 120 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

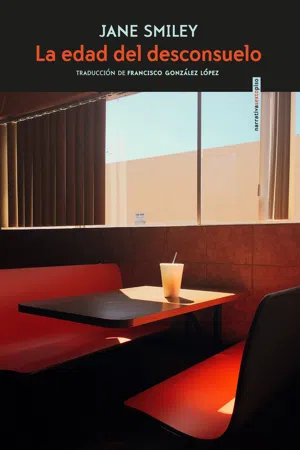

La edad del desconsuelo

Descripción del libro

«Nunca más volveré a ser feliz», musita Dana en el asiento trasero del coche familiar, sin reparar en que piensa en voz alta. Al oírlo, Dave, su marido, siente que ambos están a punto de perder todo aquello que una vez desearon: sus años de apacible matrimonio, tres hijas, la próspera clínica dental que comparten. Ahora Dave está convencido de que Dana se ha enamorado de otro hombre y, de manera inesperada, decide que la mejor manera de salvar su relación es evitar que su esposa descubra que él lo sabe. En La edad del desconsuelo, Jane Smiley narra con asombrosa autenticidad los ritmos de lo cotidiano y cómo de pronto se ven sacudidos por una emoción inesperada, dando lugar a situaciones tragicómicas y a una demoledora meditación sobre la vida en pareja, la pérdida y la infelicidad.

Preguntas frecuentes

Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.

No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.

Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete

- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».

- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Sí, puedes acceder a La edad del desconsuelo de Jane Smiley,Jane Smiley en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Littérature y Littérature générale. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Categoría

LittératureCategoría

Littérature généraleDana era la única mujer en nuestra clase de primero de Odontología, una de las dos que hubo ese año en toda la facultad. Los años siguientes la cosa cambió y las mujeres pasaron a ser una quinta parte del alumnado; tal vez por eso el profesor Perl, que impartía Bioquímica I, abandonó la costumbre de preguntarle a la única chica de la clase: «Señorita McManus, ¿lo ha comprendido?», asumiendo que si Dana era capaz de entenderlo, todos los demás (hombres), también. Pero Dana era licenciada en Bioquímica, por lo que sus predecibles síes a dicha pregunta fueron una traición para el resto y nuestra clase acabó siendo la comidilla de la facultad por sus pésimas calificaciones en esta asignatura; se trataba de una anomalía estadística, alumnos que habrían aprobado cualquier otro año y que, sin embargo, ése suspendieron. Por supuesto, Perl jamás asumió culpa alguna.

Las clínicas dentales siempre están impolutas y los dentistas nos pasamos el día lavándonos las manos, por eso las tenemos siempre frías y blancas, listas para ponerlas bajo las narices de los pacientes y que éstos nos las huelan. La gente se sentiría ofendida si no mantuviéramos una higiene óptima, pero luego nos lo echan en cara a la primera de cambio. En televisión siempre se nos muestra como personas remilgadas y maniáticas. Si en una película de asesinatos aparece un dentista en la trama, el culpable es él, seguro y, para colmo, habrá vivido con su madre hasta bien entrados los treinta. Encima, los actores que hacen de dentistas no paran de pestañear.

Los dentistas de la tele nunca reciben a pacientes como el hombre que ha venido hoy a mi consulta. Llevaba todo el fin de semana con dolor de muelas y no se le ocurrió otra cosa que coger unos alicates de la caja de herramientas, sacarse los dientes y beber un poco de whisky para mitigar el dolor. Extraer dientes requiere mucha fuerza y cierta delicadeza y el hombre tenía una cualidad, pero carecía de la otra. Lo que lo ha traído hoy a mi consulta, después de quince años sin querer saber nada de un sacamuelas, han sido veinticuatro piezas rotas, algunas fragmentadas por debajo de la línea de las encías, otras trituradas alrededor de la corona. Los dientes son importantes. Los esquimales, por ejemplo, abandonaban a los ancianos en la nieve en cuanto perdían los dientes, aunque tuvieran buena salud. En nuestra cultura tenemos muchos privilegios y uno de ellos es poder no tener dientes.

Dana llegó a la Facultad de Odontología llena de entusiasmo o, para ser más exactos, con una actitud desafiante. Todos los días, cuando llegaba al aula, se paraba y miraba a su alrededor, a todos los chicos, retándolos a que la criticaran, retándolos, de hecho, a pensar lo que quisieran de ella. Para mí, la facultad fue más como darme un atracón de comida. Los platos estaban ahí, delante de mí, y yo cogí la cuchara y me puse a devorar con ahínco: Bioquímica y Fisiología, después Prótesis Fijas y Cirugía Dental, luego Periodoncia, Anestesia y Control del Dolor.

Lo mejor para mí eran las prácticas, cuando nos dejaban a nuestro aire con los pacientes. Llegaban y se sentaban en asientos dispuestos en filas; después se tumbaban y les poníamos una estructura de alambre y látex en la boca. Se llamaban «diques dentales». Se introducían los alambres en la boca del paciente y después se sacaba el diente afectado a través de un agujero del látex. Nuestros profesores decían que así era más fácil ver la pieza y acceder a ella. Yo creo que en realidad era para que no se colara nada por la garganta, por si acaso se nos caía un diente o algún instrumento. Lo bueno es que así los pacientes se quedaban callados. Esa pequeña barrera les hacía saber que no debían hablar, porque normalmente se piensan que tienen que dar conversación. La cuestión es que en aquella sala enorme se hacía el silencio y lo único que había que hacer era concentrarse en el diente blanco rodeado de látex negro, y el tiempo pasaba volando. Aquella fue la última vez que sentí que podía reflexionar sobre mi trabajo. Para un dentista, la naturaleza social de su oficio es la parte más dura.

La facultad se me dio bien, pero yo quería –y creía merecer– más emociones fuertes en mi vida, sobre todo después de dejar la empresa de construcción para la que había trabajado todos los veranos desde los dieciséis años. La dejé porque me pagaban cuatro dólares la hora y porque un día estuve a punto de quedarme sin mano al intentar levantar un montón de tablones. Me dolió, pero antes incluso de sentir el dolor (las neuronas, si eres alto, tardan más), me acordé del coste exacto de mi primer año de Odontología: 8 792,38 dólares. Y eso son muchas horas a cuatro dólares la hora.

Decidí plantarle cara a Dana. Me sentía con respecto a ella igual que se sentía ella con respecto a la Facultad de Odontología. Me daba igual que me mandara a tomar viento, yo estaba decidido a darle un susto de muerte. Le quité la cesta a mi bicicleta para que se pudiera sentar en el manillar, luego bajamos por la calle más larga y empinada de la ciudad, a media noche. Y así una y otra vez; en una ocasión hasta ocho noches seguidas. Suponía que el resultado más probable, la muerte, me saldría más a cuenta que destrozarme las manos. Además, era como enamorarme de Dana. No podía evitarlo y me daba miedo que ella sí pudiera.

Después nos íbamos a su casa y hacíamos el amor hasta que vaciábamos toda la adrenalina de nuestros cuerpos. A veces llevaba bastante tiempo. Pero nos levantábamos a las seis, tan frescos y lozanos, Dana se mentalizaba para el desafío diario de aplastar la Facultad de Odontología entre sus puños como una lata de cerveza, y yo para el desafío diario que suponía Dana. Ahora tenemos tres hijas. Las metemos en el coche y les ponemos el cinturón no sin antes darle un tirón para asegurarnos de que funcione bien. Uno de nosotros lleva a las dos mayores al colegio todos los días, aunque el colegio está sólo a un par de manzanas. La mayor, Lizzie, se quedaría boquiabierta si supiera que Dana y yo no siempre hemos sido tan precavidos a la hora de evitar posibles accidentes.

Si a Dana le recordaran ahora que no fue la primera de su promoción, sino la tercera, fingiría indiferencia, pero por aquel entonces se puso hecha una furia. ¿Qué más daba que Phil Levine –el número uno– no hubiera salido ni una noche de casa en tres años y que su mujer pareciera haber hecho un voto de silencio que sólo rompió para decirle que se iba a vivir con otro? ¿O que Marty Crockett –el número dos– fuera un genio reconocido, el primer dentista en ser enviado al espacio por la NASA? El resultado de su furia fue un préstamo descomunal para comprar el local, la casa, los materiales, todo de primera calidad, lo más selecto y moderno, para nuestro proyecto en común. Nuestra idea era unir dos consultas separadas, ya establecidas…, en fin, el camino tradicional hacia la prosperidad. Otro resultado de su furia fue que el agente del préstamo y su secretaria se convirtieron en nuestros primeros pacientes, también la esposa del agente, sus cinco hijos y un primo de la esposa. De hecho, la secretaria ha resultado ser una fuente inagotable de nuevos pacientes ya que tiene tropecientos familiares en tres condados distintos a los que llama regularmente a través del servicio de llamadas de larga distancia del banco. Sólo el año pasado le hice tres endodoncias.

En fin, que de la emoción por el impecable expediente académico de Dana nos lanzamos sin tregua a la emoción de una cuota mensual de 2 500 dólares de hipoteca en una ciudad donde no conocíamos a nadie y que ya contaba con cuatro clínicas dentales. Dana puso nuestra foto en el periódico: «El doctor David Hurst y la doctora Dana Hurst abren su nueva clínica en Front Street». Dana era guapa y yo tampoco estaba mal. «La gente no está acostumbrada a acudir a la consulta de dentistas atractivos», dijo ella. «Seguro que les gusta». Nuestra clínica estaba junto al restaurante más sofisticado de la ciudad, lejos de la «avenida Ortodoncia», como Dana la llamaba. No fue fácil, y cumplir con los plazos de aquella cuantiosa hipoteca fue un auténtico triunfo contable. En cuanto las cosas empezaron a ser más fáciles, sólo un poco, Dana se quedó embarazada de Lizzie.

A Dana le gusta estar embarazada a pesar de que –o debido a que– todos nuestros fetos han debido atravesar, antes de ver la luz, un camino tortuoso lleno de hemorragias tempranas, amenazas de aborto, riesgo de venir de nalgas y partos prolongados. Tal vez le guste saber que cuando la doctora Dana Hurst atraviesa la puerta de Obstetricia con la noticia de que está embarazada, al tocólogo no le quedará más remedio que sacar sus mejores máquinas y formar bien a todo el personal porque no va a ser tarea fácil, ni muchísimo menos.

Después llegó la emoción de la maternidad: bebés por la consulta, Dana dando el pecho entre pacientes, horas y horas de entrevistas a niñeras en las que mi esposa rastreaba los rincones más oscuros de la psique de las candidatas, pechos que goteaban delante de los pacientes más ariscos y menos maternales. Ayudantes con gemelos. Durante un tiempo sólo contrataba a ayudantes con ese perfil; a mi parecer, lo único que quería era aumentar el riesgo de no ser capaces de superar la mañana, la semana, nuestro matrimonio. Yo solía reflexionar sobre mis pacientes en la Facultad de Odontología, pero eso no era suficiente. Además de ser dentista, quería tener mi ración de emociones fuertes.

Ahora que las niñas están en el colegio, o cuando menos destetadas, somos una familia próspera con una jornada laboral a tiempo parcial, y de lo único que tiene que preocuparse Dana es de cuestiones de odontología. Pequeñas máquinas. Minúsculos trozos de algodón. Fragmentos de oro que no pueden cogerse con los dedos. Creo que ella pensaba que con el tiempo todo se haría más grande, como el Cinerama, pero no, cada vez es más pequeño.

Si fuera ella quien estuviera escribiendo esto, diría que yo era un estudiante de posgrado anormalmente alocado, sin interés por la odontología, y que ella me hizo la cruz desde el primer día de clase, cuando llegué tarde, con el casco de la bici bajo el brazo, y me senté justo enfrente del profesor con los pies fuera, en el pasillo, y solté un eructo en el silencio de una pausa, lo bastante alto como para que se escuchara tres filas más atrás. Pero ése era el único asiento libre, yo estaba demasiado agitado como para contener el torbellino digestivo, y siempre sacaba los pies por el pasillo porque no me cabían las piernas en el pupitre. Ella era la que quería que yo le diera un poco de variedad y color a su vida, eso habría dicho. Cuando le digo que lo único que he querido siempre es reflexionar sobre mi trabajo, ella no me cree.

Dana diría que le encanta la rutina. Después de todo, así es como consiguió licenciarse en Bioquímica y Odontología, con una férrea rutina que incluía horas de estudio, pero también nutritivas comidas, mucho sexo y alguna que otra locurilla conmigo. Su visión de la rutina es mucho más amplia que la de la mayoría de la gente. Podría decirse que tiene el don de saber añadir los ingredientes exactos. Aunque últimamente, cuando está en el baño cepillándose los dientes, por la noche, le da por decir: «¡Ahí va!», o igual se levanta el sábado por la mañana y suelta: «¡Pum, otro más!». Se refiere al paso de los días, de las semanas. Un año ya no es nada. El otoño pasado le compramos a Lizzie unas botas de nieve inaceptablemente gruesas según el rígido criterio estético de la pequeña. Sin mediar pausa alguna, Dana contrarrestó las quejas de Lizzie con la promesa de que tendría un par nuevo el próximo año; dentro de nada, parecía estar diciendo.

Antes no era así. Antes el tiempo se estiraba y se plegaba. Los minutos se inflaban como globos, y los dos primeros meses después de conocernos parecen en retrospectiva igual de largos que el tiempo transcurrido desde entonces hasta ahora. Un día era como un saco de tela. Siempre cabía algo más, siempre se podía hacer hueco para algo más. La rutina tiene la culpa, ¿no? Algo tiene que tenerla. Otra cosa que tiene la rutina es que te permite tener una vida mental más independiente, separada en cierto modo de la actividad que te traes entre manos. Incluso cuando estaba sacándole todos los dientes al tipo que ha venido hoy, no estaba prestando mucha atención. Sus miserias eran interesantes como anécdota, pero no dejaban de ser suyas. Para mí no eran más que veinticuatro piezas más en una fila de cientos y cientos de dientes que se pierde atrás en el tiempo. Tengo un amigo que se llama Henry y que es cirujano dental en el Hospital Universitario. Aún hoy se emociona cuando encuentra una muela del juicio debajo del globo ocular, lugar al que migran en ocasiones. Puede pasarse horas hablando de sus pacientes. Vienen de todos los rincones del estado, con todo tipo de desfiguraciones faciales, no hay dos iguales, dice Henry. ¿Pero dónde está el origen de este entusiasmo? ¿En él o en los pacientes? Dentro de diez años lo mismo se harta de accidentes de tráfico y se muda a Nueva York para ver cómo son las deformaciones por heridas de bala. Tal vez Dana tendría que haberse especializado en cirugía dental. No conozco a ninguna mujer que trabaje en ese campo.

Sueno como si nunca perdiéramos de vista el hecho de que somos dentistas, como si cada vez que alguien sonriera, no pudiéramos evitar clasificar su dentadura, incluirla en la «gama de grises» o en la «gama de amarillos». Pero también somos padres, claro que sí. Y éstas son mis tres hijas: Lizzie, Stephanie y Leah. Tienen siete, cinco y dos años, respectivamente. Para Lizzie y Stephanie lo más importante del mundo es la vida social en el patio del colegio. Para Leah, lo más importante soy yo. Lizzie y Stephanie son encantadoras, y no lo digo sólo porque sean hijas mías.

Lizzie tiene una elegancia y una espontaneidad innatas, una gran frente abovedada y una buena dosis de desprecio hacia todo lo que no entre dentro de sus gustos, por ejemplo, las camisas de cuello alto o los ...

Índice

- Portada

- La edad del desconsuelo

- Notas