![]()

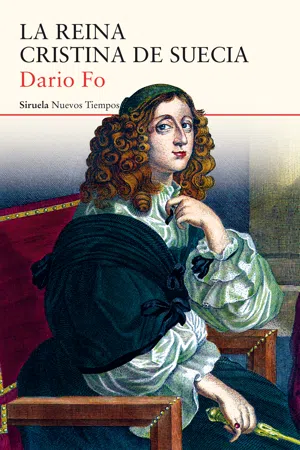

La reina Cristina de Suecia

![]()

«¡Es un varón!»

Cuando nació, las damas de la corte que asistían al parto estallaron de regocijo. «¡Es un varón!», gritó una de ellas. «¡Viva el rey!», respondieron las demás nobles damas.

Pero fue una falsa alarma. Al poco rato, resultó evidente que el recién nacido, a pesar de su complexión robusta y algunas características que podían inducir a error, era una hembra, con una mata de pelo tupida desde el principio, un rostro de tez algo oscura, sana y vivaz. Parece ser que, en vez de emitir el habitual llanto después del cachete de la comadrona, la niña soltó una sonora carcajada. Una excelente manera de presentarse, desde luego, y de hecho el rey no se mostró contrariado en absoluto ante la idea de tener como sucesora a una niñita, sino todo lo contrario. Por lo demás, antes de que la niña viera la luz, ya había sido promulgada una ley por la que se aceptaba como soberana a una mujer también. Así había sucedido medio siglo antes en Inglaterra con Isabel I, y, después del revuelo que su nombramiento había despertado en toda Europa, con el tiempo aquella elección se había revelado feliz, o, mejor dicho, triunfal.

Cristina tenía una energía asombrosa. A su padre le complacía de tal manera que compró de inmediato un pequeño caballo para que su hija pudiera cabalgar lo antes posible. El jefe de las caballerizas de la corte le hizo notar que la niña era demasiado pequeña, pero el rey no quiso atender a razones:

—Eso significa que por ahora la llevaré a cabalgar sujetándola entre mis brazos. Eso fue lo que mi padre hizo conmigo.

Y mantuvo su palabra. Todas las mañanas salía a los inmensos jardines del palacio real con la niña a horcajadas sobre los hombros y la llevaba consigo a todas partes. Al final del día, la nodriza, notablemente contrariada, no dejaba de exclamar:

—¡No se puede criar a una hija de esa manera! Mañana y tarde correteando entre pantanos y bosques. Esta niña va a convertirse en un salvaje indomable.

El rey sonreía, de orgullo y de alegría.

Gustavo Adolfo el Grande parte hacia la batalla

En la primavera de 1627, cuando la infanta Cristina tenía apenas seis meses, Gustavo Adolfo tuvo que abandonarla para cruzar de nuevo el Báltico con su ejército y una flota de barcos repleta de cañones. Al atacar Polonia, se topó de frente con la terrible caballería lituana y en un arrebato de furia la hizo pedazos. Victorioso pero debilitado por una profunda herida que había sufrido, se vio obligado a regresar a Estocolmo, convencido de que se recuperaría en poco tiempo. La pausa fue más larga de lo esperado y solo más adelante, de nuevo en la plenitud de sus fuerzas, el rey se sintió listo para reanudar el programa interrumpido.

Gustavo Adolfo, llamado el Grande, era muy querido por su pueblo, que esperaba de él hazañas inolvidables. De este modo, la coalición de los protestantes a la que se había sumado se aprestó para un choque histórico contra los católicos de Europa.

La guerra de los Treinta Años había llegado a su apogeo y el rey decidió organizar el ataque decisivo contra Pomerania, al norte de Polonia y de Alemania. Sus hombres rebosaban entusiasmo y estaban deseosos de demostrar que ese ejército compuesto por suecos y finlandeses era la formación más poderosa del Báltico.

Reunido con su Estado Mayor, el rey determinó el día en el que los barcos y el Ejército al completo habrían de zarpar. Algunos, sin embargo, temían lo peor: los cenizos de costumbre habían difundido el rumor de que había surcado el cielo un cometa imprevisto que emanaba una luz siniestra. Y los malos presagios parecieron quedar confirmados.

El Vasa, el buque real, estaba desfilando por el canal por delante del palco donde Gustavo Adolfo y su Estado Mayor se disponían a saludar al pueblo antes de su marcha. El almirante había ordenado a las tropas que formaran en el centro de la cubierta y que no se movieran: «Todos quietos; debéis permanecer en vuestros puestos como estatuas de mármol». Pero, cuando la banda militar entonó la marcha de batalla dedicada al rey, los soldados alineados en el combés, presa del entusiasmo, empezaron a aplaudir. Un nutrido grupo avanzó hacia el costado derecho justo enfrente del palco real y de inmediato se oyó estallar un grito: «¡Atrás; volved a vuestros puestos, maldita sea!». Pero ya era demasiado tarde. La nave se estaba inclinando. Al volcar, toda la brigada se vio aplastada como bajo una enorme tapadera: el barco se fue a pique.

Pero la culpa no fue del cometa. Más tarde se llegó a saber que el Vasa había zarpado sin el lastre de reglamento, porque el exceso de peso incidió en la quilla hasta el punto de que el buque encalló en el canal.

El vuelco causó un desastre. Desde los flancos los hombres eran vomitados hacia fuera junto con el agua que rebosaba. ¡Un auténtico cataclismo!

El rey, pese a todo, no se dejó condicionar por la débâcle: ordenó que se rescatara a los ahogados para darles digna sepultura.

Dotados del armamento más moderno y unidos en la nueva fe protestante, los suecos desembarcaron en la isla Usedom, en Pomerania, en el verano de 1630. Los príncipes electores, que se habían aliado con el emperador Fernando II de Habsburgo, jefe de la facción católica, dieron la espalda a Gustavo Adolfo, pero el rey sueco encontró un aliado en Francia que, si bien católica, se unió a la facción protestante para contener las aspiraciones hegemónicas del emperador. El pacto de alianza quedó sellado en 1631: el primer ministro francés, el cardenal Richelieu, asumió el compromiso de proporcionar los medios financieros a Gustavo para mantener un ejército de treinta mil soldados de infantería y seis mil caballos. Los signatarios se comprometieron a no firmar tratados de paz sin el consentimiento de la otra parte, y a no plantear la cuestión religiosa.

Gustavo Adolfo ocupó numerosas fortalezas enemigas obteniendo victorias importantes y asegurándose el dominio de Múnich y Maguncia.

La gran batalla tuvo lugar el 16 de noviembre de 1632, en Lützen, en Sajonia (el 6 de noviembre, según el calendario juliano entonces en vigor en Suecia y en los países protestantes).

En el sangriento choque el rey de Suecia estaba a punto de imponerse en el duelo: las fuerzas imperiales católicas se vieron obligadas a retroceder. Pero de repente un cañonazo disparado por las baterías de los Habsburgo alcanzó de lleno al vencedor justo mientras levantaba al cielo el estandarte de los monarcas suecos. Estandarte y brazo volaron por los aires.

Los restos de Gustavo Adolfo fueron transportados a una aldea próxima al campo de batalla. Después de que su cuerpo fuera lavado, en señal de respeto, los soldados recogieron la sangre del rey y la colocaron en la iglesia del pueblo con su armadura al lado. Se le trasladó después a la cercana ciudad de Weissenfels, donde fue minuciosamente embalsamado. Parece ser que incluso el emperador lloró su pérdida. Richelieu dijo de él que por sí solo valía más que ambos ejércitos juntos.

Tras volver a Suecia en un ataúd de madera, el rey fue expuesto a las condolencias de toda la nación. María Leonor no quiso que los restos fueran inhumados de inmediato, declarando: «Será enterrado conmigo solo cuando dentro de poco yo también esté muerta».

Pero el tiempo pasaba y no se podía seguir esperando; el cadáver tenía que ser enterrado, y, por fin, diecinueve meses después de su muerte, Gustavo II Adolfo el Grande recibió sepultura en la tumba de los reyes.

El día de las exequias, Cristina vertió lágrimas de desesperación. Era incapaz de creer que su padre se hubiera ido de repente. Gustavo Adolfo se había comportado con ella con una ternura conmovedora: desde su más tierna infancia se la llevaba con él en su caballo vestida de pequeña coronela de la caballería sueca. Jugaba con ella como si fuera su hermano. Juntos reían y cantaban incluso canciones militares, algunas de las cuales eran, cuanto menos, bastante obscenas. El dolor por su pérdida era tan intenso que la pequeña siguió llorando durante días y días.

¡Reina a los seis años!

Con aquella terrible muerte Cristina se vio convertida en reina. ¡Con seis años! Como es natural, la administración del reino quedó en manos de un consejo de regencia a cuya cabeza se situó el canciller Axel Oxenstierna.

De sus primeros años como hija de reyes contamos con un testimonio escrito por ella misma, o más bien dictado tal vez.

Cuando nací, mi madre la reina, que, junto a todas las virtudes de su sexo, hacía gala asimismo de todas las debilidades, se mostró inconsolable. Esperaba que la criatura fuera un niño y aparecí yo, a quien no consideraba digna de llevar una corona. Le molestaba mi excesiva seguridad en mí mi...