![]()

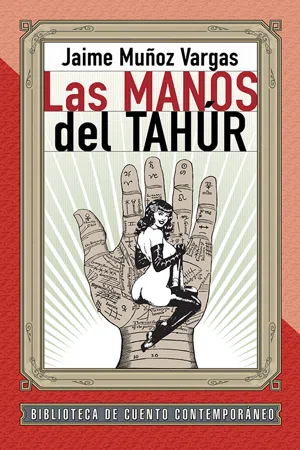

Las manos del tahúr

por

Jaime Muñoz Vargas

![]()

LAS MANOS DEL TAHÚR

D.R. © Jaime Muñoz Vargas

D.R. © Ficiticia S. de R.L. de C.V.

www.ficticia.com

Ficticia—Librería

Ficticia Editorial es miembro fundador de la AEMI

(Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes)

Primera edición digital: 2013

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito del editor.

ISBN: 978-607-7693-89-5

Este libro se realizó con apoyo del estímulo a la producción de libros derivado del Artículo Transitorio Cuadragésimo Segundo del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

![]()

CONTENIDO

Diez años de ingenuidad

Historia del Gorila

Luces del encierro

Viaje para un epitafio

Hacer Coca

Narrar a medianoche

Hans al teléfono

Mamá te habla

Medio litro de vodka

Récord con papá

![]()

Otro es el que manipula nuestros actos

cuando ellos nos empujan a la derrota, un tahúr

en cuyas manos somos una carta marcada…

Enrique Lihn: “Álbum”

El hombre recio de tan dura historia

despierta en la noche de Ha Tinh a

sus compañeros de habitación con

los alaridos de espanto de su sueño.

El hombre no es de piedra.

El hombre es de hombre.

Roberto Fernández Retamar: “El hombre”

![]()

Diez años de ingenuidad

…y alegre, el jibarito va cantando así,

diciendo así, bailando así por el camino…

Rafael Hernández

a la fraterna memoria

de Carlos Martín Valencia García

Muchos años después, frente al semáforo de la calzada Colón, mi vago pensamiento ingenuo habría de recordar aquella mañana remota en la que nació Irina y en la que también, gracias a la casualidad, caminé sobre el delgado filo del altruismo. Aquel viejo día iba yo con la noticia fresquecita en el corazón, iba loco de contento, silbando el “Lamento borincano” de Rafael Hernández cuando, en la puerta automática, me atropelló de frente la figura de ese esperpento con un bulto en los brazos. Era un indígena. Le dije disculpe y noté en sus ojillos de chanate la tristeza más grande que he visto en mi vida. Algo me respondió, no sé qué. Fue una frase corta, ininteligible. El gesto era de súplica. No entendí. Yo estaba recién iluminado por el nacimiento de mi hija y traía la noticia fresquecita palpitando en el corazón, pero en la puerta del hospital aquel indio me distrajo de la alegría apenas estrenada. Repitió la frase corta y yo le reiteré mi cara de incertidumbre. Estábamos en la puerta automática del sanatorio y un policía vino hacia el indio. Ya, fuera, por favor, le dijo sin aspavientos, sin gritos, pero decidido a echarlo, casi educadamente. Luego el guardia me miró tal vez para que yo comprendiera, si se quedan aquí la puerta no cierra y se sale todo el aire acondicionado, bramó. De golpe me vi en una situación cuentística. Érase una vez un hombre saliendo del hospital; acaba de nacer su hija, va feliz a comunicar urbi et orbi la noticia y en la puerta automática del sanatorio choca contra un indio que carga un bultito en los brazos. Luego aparece un policía que sin alharaca pero resuelto quiere retirar al indio para que por la puerta automática no se fugue el aire acondicionado. En ese momento lo decido: tomo al indio del codo y lo paso al recibidor del hospital. El policía se desconcierta, pero no me reclama pues me vio entrar con Matilde embarazada y sabe que soy cliente del sanatorio; eso no evita que nos siga y nos escuche. El indio me repite su frase inentendible y, mientras la enuncia, descobija un poco el bulto: veo el rostro de un bebé que parece muerto. Con el sudor, los pelos se le adhieren a la frente y, en las comisuras de sus minúsculos labios, noto residuos secos tal vez de leche. En el umbral de su chata naricilla descansan mocos petrificados, grageas verdes sobre el plano café oscuro de su piel. El indio me repite su frase. No entiendo nada, no entiendo ni siquiera por qué estoy ahí, con mi hermosa noticia nueva en el corazón pero frente a un indio casi mudo y junto a un vigilante que nos mira cada vez con mayor desasosiego. Le pregunto al indio en español qué pasa, qué le pasa a tu bebé. El indio sigue atorado en la misma frase. Conjeturo a las prisas que su bebé está enfermo y que su extraviado padre quiere atención médica en el sanatorio. Anda perdido el pobre. El indio me repite la frase y estoy a punto de darle la espalda, como tantas veces se la doy a la miseria en todos lados, pero en eso cometo el disparate de voltear hacia el pasillo y veo la bata de un médico a punto de tomar el elevador. Le grito y me mira, se apunta con el dedo a sí mismo para comprobar que es a él a quien le hablo, y acepta mi señal de llamado. Lo saludo de mano y le digo mire, doctor, este cuate parece que trae muy enfermo a su bebé, ¿no le podría echar un ojo? El policía sigue ahí, como inquieto testigo de la escena. Luego se acerca la recepcionista. No puedo, señor, es política del sanatorio rechazar estos casos, dice el doctor, ¿se imagina lo que pasaría si recibimos así a toda esta gente? Sí, me imagino, doctor, pero al menos véalo por encimita. Le quité entonces la frazada al bebé y el doctor le regaló un vistazo. Ah caray, se ve mal. ¿Cuánto tiene?, le preguntó el médico al padre del bebé. El indio ha perdido el contacto visual y ya no responde, ni siquiera su frase inentendible. ¿Lo conoce?, me dice el médico necio. No, claro que no, me lo topé aquí en la puerta. El bebé se ve mal, pero no puedo hacer nada. Además, tengo prisa, debo ver a una paciente en el segundo piso. En ese momento se enfurruña la recepcionista del sanatorio. Le dice al policía que termine con la obra y saque pronto al cochambroso impertinente. La interrumpo y le suplico que deje entrar al indio para que, de perdida, revisen al bebé. El doctor encoge los hombros, da la espalda, no se despide y va de nuevo al elevador. Le insisto a la recepcionista que permita un breve ingreso del indio. Tal vez sea sólo una fiebre, ándele. Lo que sea, él no puede pagar. Y entonces cometo mi segundo error de la mañana: yo pago esa revisión, le digo a la recepcionista; ella accede, va a su teléfono, llama a una enfermera; la mujer llega, recibe indicaciones, arranca al bebé de los brazos que lo sostenían y se pierde en un pasillo. Estoy feliz, ultrasensible porque acabo de tener a mi primera hija y de paso tengo la oportunidad de ayudar a un pobre diablo. Le recordé a la recepcionista cuál era el número de mi habitación para que allá hincaran todos los gastos; luego tomé del codo al indio para llevarlo a una banca de las jardineras exteriores. Tontamente le digo espérate aquí, no te vayas a ir. Ni siquiera me mira a los ojos. Luego salgo del sanatorio, voy a buscar amigos para darles mi noticia y, de paso, conseguiré los pañales que me pidieron en la sala de cuneros.

Me encantan las palabras, vivo de ellas porque escribo y porque edito y, sin embargo, ciertas jergas me parecen casi inexpugnables. Una de esas jerigonzas, la que más abomino, es la administrativa; otra igualmente malquerida es la médica con la que conviví durante el parto de Matilde. Pero la que más detesto es la que puedo denominar jerga de la hipocresía, la jerga del poder, el lenguaje en el que las palabras dejan de significar lo que significan. Y es que, creo, se me dio más o menos bien el gusto por las palabras, sobre todo el hábito de las frases encuadradas en el territorio de lo poético, eso sin desterrar otras formas de expresión tal vez más frívolas, aunque también gratas. En la escuela en donde doy clases saben, por ejemplo, que odio la tauromaquia, que la carnicería contra los toros me parece una matanza sólo justificable con argumentos bárbaros, pero pese a eso no deja de ser bello el lenguaje de las corridas. De igual manera pasa con el beisbol, con la cocina, con la albañilería. Cada jerga tiene su encanto, pero la médica es un galimatías para mí. Esas combinaciones eternas de neologismos para dar con el nombre genérico de una cápsula; esos vericuetos terminológicos para catalogar cada rincón del organismo humano; esa infinita verba para describir algún procedimiento quirúrgico. Todo esto resultaba intransitable y mi memoria se había negado siempre a guardarlo, tal vez por temor a contaminar la poca información valiosa de mi disco duro.

Por eso, cuando tuve la obligación de involucrarme con el mundillo médico me vi atrapado en una red casi visible de palabras. El parto de Matilde había sido pronosticado como normal pese al enorme tamaño “del producto”, un producto que en este caso no era un producto, sino mi hija. Durante más de un año trabajé como verdadero pendejo para que no me fuera a sorprender la zancadilla de los imprevistos. Edité, corregí mucho, colaboré hasta en un pasquín de Tumbuctú y di clases como galeote de las aulas con tal de entrar al hospital con una fortuna. Y me pasé de la raya. Era tan alta mi suma que con la cesárea, más el seguro de gastos médicos mayores, apenas iba a perder la cuarta parte de lo ahorrado. Me sentía un magnate, un chingonazo de veras. Atrás había quedado la adolescencia, la pérdida de tiempo en los sueños guajiros de redención social, el involucramiento en causas perdidas, en utopías políticas y en zarandajas similares. Mi ceñí al sálvese quien pueda y, luego del matrimonio, le arrecié al trabajo con fervor. Nunca pude ganar al mes ni lo que gana en un mísero medio día de chamba cualquier empresario de novena estofa, pero la mentalidad estaba ahí, arrastrándose en mi alma: debía ganar dinero, esa era la única ley en esta selva. Y lo hice. El costo del hospital fue el aro de lumbre que debí cruzar como demostración de mi solvencia. Con las palabras había logrado abrirme paso entre la jungla y, al menos, eso constataba que tras el matrimonio no había renunciado del todo a mi modus sobrevivendi.

El día de la cesárea llegué como buen yuppie al sanatorio. Era grato comprobar que con los ahorros de un año se podía evitar cualquier contacto con el seguro social. Ese había sido mi reto: juntar plata para que el fantasma del servicio médico oficial no apareciera al fin del embarazo. Y lo logré. Ahí estaba el sanatorio particular, un palacio de la salud. Las amplias jardineras de la entrada me comprobaban una vez más que aquí sí había seguridad. Y esa gran fuente. Y ese respetable busto de don Santiago Ramón y Cajal. Y esos ventanales color espejo. Todos los signos me hacían ver que, con la literatura, logré conseguir el acceso —por lo menos un par de días— al sanatorio más cariñoso de la ciudad. Matilde lo merecía y mi hijita más. Durante nueve meses se habían portado como heroínas. Ambas resistieron sin reclamar mis aislamientos, mi sobrecarga de trabajo, mi necesidad de verlas y de palparlas poco a cambio de ganar y ganar dinero para lo que, al final, iba a ser una cesárea y dos o tres días de hospitalización. Los ultrasonidos anunciaron una niña y no debíamos temer, así que con tenaz empuje le di duro a la búsqueda enfermiza de recursos.

No quisimos pagar la suite —me daba bastante pena llegar a esos excesos de suntuosidad—, pero la habitación que nos asignaron parecía la alcoba de una anciana rica. Era una especie de cuartito extirpado de un hotel lujoso, incluida la pretenciosa decoración, incluido el cromo de Monet que simulaba darle calidez y arte a la pared principal. La tele, el baño, la cama, todo estaba ubicado en la franja del buen gusto estándar que se gastan en los hoteles de cuatro estrellas para arriba. Matilde lo merecía. Durante nueve meses rumió a solas, casi a solas, el crecimiento de la grandiosa Irina. Mientras, yo no paraba de conseguir, minuto tras minuto, encadenado al grillo de la disciplina laboral, el dinero que nos deparara un porvenir macizo al menos durante la hora crítica del parto. Y ahí estábamos ya, en el sanatorio más caro de nuestro rancho. Torreón había crecido, había dos opulentos hospitales más, nadie lo duda, pero el de tradición, el que usaba la gente con recursos, el verdaderamente confiable, era el sanatorio que pude pagarle a mi Matildita chula.

Llegamos y pronto la pasaron a la sala de preparación. Me permitieron acompañarla hasta el biombo donde se tuvo que embutir en una bata verde agua deslavada, donde se quitó los anillos y los aretes por prescripción de la enfermera, donde la treparon a una camilla y donde, por un momento, le dije adiós, pues ya se la llevaban al quirófano. Nuestro ginecólogo, un amable caballero con voz de tenor, cumplió su palabra de permitir mi ingreso para grabar en video la operación. Lo acompañé a la sala donde los médicos y el anestesista se desvisten y se enfundan las ropas esterilizadas. Mientras despachaba una Coca-Cola y un burrito de picadillo, el pediatra me dio masticadas instrucciones para usar el tapabocas. Seguí la indicación. Los nervios se amotinaban en mi estómago. Esperé diez minutos y listo, era el momento de ingresar al quirófano. No toque nada, lo voy a colocar en una silla al lado de su esposa y sólo podrá moverse de ahí cuando yo lo indique, me dijo el médico en tanto se lavaba las manos con una sustancia semejante al root beer. Entramos al quirófano. Era diferente en la realidad y poco se parecía a los que había visto en tantas películas. Los médicos conversaban campechanamente mientras, en el vientre bajo de Matilde, vi la horrible y sangrante grieta de la incisión. Del otro lado, separada por una sábana levantada como carpa, Matilde tenía dominio de su cuerpo sólo del cuello a la coronilla. Yo, a su lado y con la cámara de video apagada hasta que el pediatra me lo contraindicara, trataba de darle tranquilidad con leves caricias en la frente. Ella me miraba con ojos de ciervo adormilado. Los doctores y las enfermeras continuaban la faena y yo permanecía expectante, con la súplica a flor de alma para que todo saliera bien. Luego de quince o veinte minutos, el médico dijo ya, grabe, y entonces me paré, encendí la cámara sin poder controlar la temblorina de las manos y fui al ángulo preciso. Vi el boquete de piel, las toallas violentamente manchadas alrededor de la herida y, en el fondo de ese caos, un bulto de carne amoratada. Grabé casi sin ver. Con fuerza, el ginecólogo tomó la cabecita de mi ángel y la jaló hacia afuera, luego volvió a jalar y, al fin, una mitad del cuerpecito rosa púrpura entró a la vida real. Un último jalón e Ir...