![]()

MARTÍN PAZ

![]()

I

ESPAÑOLES Y MESTIZOS

El sol acababa de ocultarse al otro lado de los picos nevados de las Cordilleras; pero bajo aquel hermoso cielo peruano, a través del transparente velo de las noches, la atmósfera se impregnaba de una frescura luminosa. Era la hora en la cual se podía vivir al estilo europeo y buscar fuera de las barandas y balcones algún soplo de viento bienhechor.

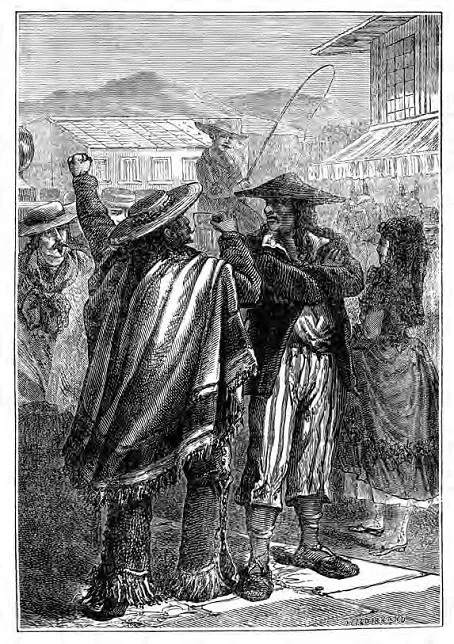

Mientras aparecían en el horizonte las primeras estrellas, una concurrencia numerosa de paseantes, envueltos en sus ligeros abrigos y conversando seriamente de los más fútiles asuntos, recorría las calles de Lima. Había gran movimiento de población en la Plaza Mayor, ese foro de la antigua Ciudad de los Reyes. Los artesanos aprovechaban el fresco de la tarde para descansar de sus trabajos diarios, y los vendedores circulaban activamente entre la muchedumbre pregonando a grandes voces lo exquisito de sus mercancías. Las mujeres, cuidadosamente tapadas con la toca que les cubría el rostro, circulaban alrededor de los grupos de fumadores. Algunas señoras con traje de baile, peinadas sólo con su abundante cabello recogido con flores naturales, se paseaban gravemente en sus carretelas. Los indios pasaban sin levantar los ojos del suelo, sintiéndose demasiado humildes para mirar, sin manifestar ni por el gesto ni por la palabra la sorda envidia que les devoraba. Con los indios contrastaban los mestizos, rechazados como ellos a las últimas capas sociales, pero cuyas protestas eran más ruidosas.

En cuanto a los españoles, orgullosos descendientes de Pizarro, andaban por la ciudad con la cabeza erguida como en el tiempo en que sus antepasados fundaban la Ciudad de los Reyes. Su desprecio tradicional envolvía a la vez a los indios, a quienes habían vencido, y a los mestizos, fruto de sus relaciones con los indígenas del Nuevo Mundo. Los indios, al igual que todas las clases reducidas a la servidumbre, pensando solamente en romper sus cadenas, confundían en una misma aversión a los vencedores del antiguo imperio de los Incas y a los mestizos, especie de clase media orgullosa e insolente.

Pero aquellos mestizos, españoles por el desprecio con que miraban a los indios, e indios por el odio que tenían a los españoles, se consumían entre estos dos sentimientos igualmente vivos.

De estos mestizos se componía enteramente el grupo de jóvenes que se agitaban cerca de la hermosa fuente levantada en medio de la Plaza Mayor.

Envueltos en sus ponchos, manta de algodón de cuadros, larga y perforada con una abertura que da paso a la cabeza, vestidos con anchos pantalones rayados de mil colores, cubiertos de sombreros de anchas alas hechos de paja de Guayaquil, hablaban, gritaban y gesticulaban.

—Tienes razón, Andrés —decía un hombrecillo obsequioso a quien llamaban Milflores.

Este Milflores era el parásito de Andrés Certa, joven mestizo, hijo de un rico mercader que había sido muerto en uno de los últimos motines promovidos por el conspirador Lafuente. Andrés Certa había heredado un gran caudal y lo hacía valer hábilmente en obsequio de sus amigos, de los cuales no pedía más que humilde condescendencia a cambio de sus puñados de oro.

—¿De qué sirven esos cambios de poder, esos pronunciamientos eternos que trastornan el Perú? —repuso Andrés en alta voz—. Que gobierne Gambarra o Santa Cruz no importa, si aquí no reina la igualdad.

—¡Bien dicho, bien dicho! —exclamó el pequeño Milflores, que aun con un gobierno partidario de la igualdad, jamás hubiera podido ser igual a un hombre de talento.

—¡Cómo! —añadió Andrés Certa—. Yo, hijo de un negociante, ¿sólo podré tener una carroza tirada por mulas? ¿Es que mis buques no han traído la riqueza y la prosperidad a este país? ¿Es que la aristocracia tan útil de los pesos fuertes no vale por todos los vanos títulos de España?

—¡Es una vergüenza! —respondió un joven mestizo—. Y vean ustedes, ahí está don Fernando, que pasa en su carruaje tirado por dos caballos. ¡Don Fernando de Aguillo! Apenas tiene con qué mantener a su cochero y viene a pavonearse orgullosamente por la plaza. Bueno: ¡ahí viene otro, el marqués de Vegal!

Una magnífica carroza desembocaba en aquel momento en la Plaza Mayor: era la del marqués de Vegal, caballero de Alcántara, de Malta y de Carlos III. Pero aquel gran señor iba sólo al paseo por aburrimiento y no por ostentación: tristes pensamientos se concentraban en su cabeza penosamente encorvada, y ni siquiera oyó las envidiosas reflexiones de los mestizos cuando sus cuatro caballos se abrieron paso a través de la multitud.

—¡Aborrezco a ese hombre! —dijo Andrés Certa.

—¡No le aborrecerás por mucho tiempo! —respondió uno de los jóvenes.

—No, porque todos esos nobles ostentan los últimos esplendores de su lujo y puedo decir adónde van su vajilla y las joyas de la familia.

—Sí, tú sabes algo, pues frecuentas la casa del judío Samuel. Y allí en los libros de cuentas del viejo judío se inscriben los créditos aristocráticos y en sus cofres se amontonan los restos de esas grandes riquezas. El día en que todos los españoles sean unos mendigos como su César de Buzan, llegará la nuestra.

—La tuya, sobre todo, Andrés, cuando subas sobre tus millones —respondió Milflores—. Y ahora vas a duplicar tu caudal... A propósito; ¿cuándo te casas con esa hermosa hija del viejo Samuel, que es limeña hasta la médula de los huesos y que evidentemente no tiene de judía más que su nombre de Sara?

—Dentro de un mes —respondió Andrés Certa—, y dentro de un mes no habrá caudal en el Perú que pueda luchar con el mío.

—Pero —preguntó uno de los jóvenes mestizos—, ¿por qué no haber elegido una española de alto nacimiento?

—Porque desprecio esa clase de gente tanto como la aborrezco.

Andrés Certa no quería confesar que había sido miserablemente desdeñado por varias nobles familias en las cuales había tratado de introducirse.

En aquel momento Andrés Certa recibió un fuerte empujón de un hombre de alta estatura algo canoso, pero cuyas formas desarrolladas manifestaban una gran fuerza muscular.

Aquel hombre, que era un indio de las montañas, iba vestido con una chaqueta parda, debajo de la cual se veía una camisa de gruesa tela y cuello alto que no ocultaba enteramente su pecho velludo; su calzón corto, rayado de listas verdes, se unía por medio de ligas rojas a unas medias de color de tierra; en los pies llevaba sandalias de piel de vaca y bajo su sombrero puntiagudo brillaban grandes pendientes.

Después de haber chocado con Andrés Certa, le miró fijamente.

—¡Miserable indio! —exclamó el mestizo levantando la mano.

Sus compañeros le detuvieron y Milflores exclamó:

—¡Andrés, Andrés, ten cuidado!

—¡Un vil esclavo empujarme!

—Es un loco, es el Zambo.

El Zambo continuó mirando al mestizo, a quien había empujado con intención. Éste, que no podía contener su cólera, sacó un puñal que llevaba en el cinturón, e iba a precipitarse sobre su agresor cuando un grito gutural, semejante al del linote del Perú, resonó en medio del tumulto de los paseantes. El Zambo desapareció.

—Brutal y cobarde —exclamó Andrés Certa.

—No te precipites —dijo mansamente Milflores—, y salgamos de la plaza. Las limeñas aquí son muy orgullosas.

El grupo de jóvenes se dirigió entonces hacia el centro de la plaza. La noche había llegado y las limeñas merecían bien su nombre de tapadas porque no se distinguía su rostro bajo el manto que lo cubría enteramente.

La Plaza Mayor estaba todavía muy animada, se redobablan los grupos y el tumulto. Los guardias a caballo apostados delante del pórtico central del palacio del virrey, situado al norte de la plaza, apenas podían permanecer inmóviles en medio de aquella multitud en movimiento. Las industrias más diversas parecía que se habían dado cita en aquella plaza, que no era más que un inmenso bazar de objetos de toda especie. El piso bajo del palacio del virrey y el pórtico de la catedral, ocupados por tiendas, hacían de aquel conjunto una tienda inmensa abierta a todas las producciones tropicales.

En medio del ruido de la muchedumbre resonó el toque de oraciones del campanario de la catedral, y todo quedó en silencio. A los grandes clamores sucedió el murmullo de la oración. Las mujeres detuvieron su paseo y llevaron la mano al rosario.

Mientras todos se detenían e inclinaban la cabeza, una dueña anciana, que acompañaba a una joven, trataba de abrirse paso entre la multitud. Esta tentativa excitó varias calificaciones mal sonantes, dirigidas a las dos mujeres que turbaban el rezo general. La joven quiso detenerse, pero la dueña la obligó a seguirla.

—¡Hija del demonio! —exclamaron cerca de ella.

—¿Quién es esa bailarina condenada?

—Es otra de las mujeres de Carcamán41.

La joven se detuvo toda confusa.

De improviso un arriero le puso la mano en el hombro y quiso obligarla a arrodillarse; pero en aquel momento un brazo vigoroso le tiró por tierra. Esta escena, rápida como el relámpago, fue seguida de un momento de confusión.

—Huya usted, señorita —dijo una voz suave y respetuosa al oído de la joven.

Ésta se volvió pálida de terror y vio a un joven indio, de alta estatura, que con los brazos cruzados, esperaba a pie firme a su adversario.

—Por mi alma, estamos perdidas —exclamó la dueña.

Y arrastró consigo a la joven.

El arriero se había levantado, confundido por su caída; pero juzgando prudente no pedir cuentas a un adversario tan resuelto como parecía el joven indio, se dirigió adonde estaban sus mulas, murmurando inútiles amenaz...