![]()

1

Hildur jamás llegará a saber cómo lo hizo, pero traspasó el tiempo, el espacio, la alucinación de no existir. Se hizo pasar por muerta, y recuperó lo que era suyo, según ella, para siempre.

Sus ojos ahora miran hacia el horizonte nevado que conserva la memoria de su viaje, y medita qué hacer: si volver adonde acudió en busca de Hans o aceptar el destino tal como viene.

Mira a su marido renacido y no se decide a sugerirle otro tránsito a lo oscuro. Sentada a la mesa, frente a una taza de té que ya ha dejado de humear, no tiene fuerzas para volver a desahogarse llorando. Hans la mira detenido en la imagen de no creerse entero, de haber sido arrebatado por el distinguido final que nos aguarda a todos y en que él ya permanecía desde hace meses. Ante la cabeza estática de su mujer, el hombre reacciona abriendo una de las ventanas de la pequeña casa y respirando hondamente, como si quisiera retener oxígeno para emprender la siguiente frase sin titubeos en la voz.

Aunque se miran, no dicen nada.

Hans tropieza con un tren de juguete, ve más objetos que se han quedado sin dueño, oye por un instante el latir menudo de unos balbuceos cortos, mareantes, que sin embargo no existen. La cuestión es hasta cuándo durará esa incertidumbre de no acabar de decidirse. Comprenden en el fondo que una definitiva salida común y voluntaria, tras la aventura inexplicable siete años antes, no tiene el menor sentido, y por eso se ven un momento tan sosegados, sobreviviendo en una tristeza tenue que no esperaban salvo en las pesadillas diurnas que atemorizan inventando catástrofes, provocando miedo de repente ante la amenaza de un sobresalto inesperado: la tópica sensación de que todo puede esfumarse en un instante.

No sirve de nada suponerse aún jóvenes para entregarse a la inercia del ocaso. Desde toda la memoria, cuando se conocieron siendo sólo unos niños, han mantenido latente una pizca de mansedumbre actuando de inocente protección. Es improbable, pese a todo, que sigan confiando en la relatividad de lo cotidiano. Se miran y vuelven a mirarse con la imaginación, el lugar de su reencuentro, confundidos en una nube de dolor seco, anormal, paciente. Como ocurría en la adolescencia, en silencio se intercambian pensamientos breves, o más bien cada uno considera la pereza, con pulcra ingenuidad, de que el otro le está entendiendo sin pronunciar un solo deseo. Si no se amaran más allá de lo que se extingue cada día, no cabría más sentimiento entre ellos que la violenta indiferencia de los animales solitarios que escudan su territorio. Y perder al pequeño Hamnet ha sido la sarcástica continuación de un temor anunciado.

Realmente, ahora no saben qué va a ser de ellos en ese pueblo.

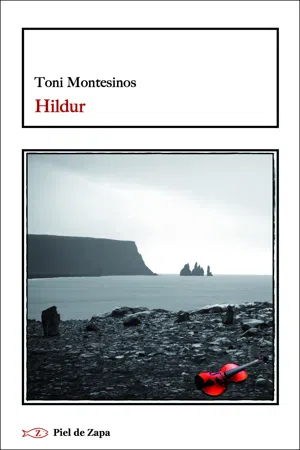

Pasan lentas las horas encima del violín de Hildur, que de modo invisible va acumulando polvo y más polvo. La última vez que Hans lo hizo sonar, en un día alegre sin muertes que temer, no lo guardó en el estuche y lo dejó apoyado en la pared, de la misma manera en que Hildur se olvidaba de él en la escuela para convertirlo en una indirecta e inconsciente carta de amor a Hans, que descubría al instrumento absorto, enmudecido, marginado en la quietud, y se lo entregaba con robótica solemnidad a ella, serio y altivo, sin decir las palabras que su mente escribía sobre las líneas de una partitura secreta a cualquier niña del aula que no reparase en él: te quiero, dentro de mucho tiempo nos dormiremos cada noche abrazados, ahora vayamos al patio a jugar.

Hildur no escuchaba por entonces aquel silencio revelador de un niño que ya tenía andares de loco y la mirada desviada hacia el techo, en guardia para huir de la sala donde se impartiera la lección. Tendría que sobrevenir la adolescencia, y su hormigueo en el corazón, para que se atreviera a interpretar esas frases a través de las notas de Hans, que saltaban al aire desde sus manos, revolviéndose embriagadas de una libertad controlada.

A merced de que la enajenación volviera a infundir en Hildur deseos de tocar, el violín permanecía ajeno a ella, cual aparato cualquiera que cumple su función sin que se le dedique un cuidado especial. Una semana después de su séptimo aniversario, en una mañana sin luz en la isla y a escondidas de su madre, tras secuestrar un cuchillo en la cocina, había escrito sus iniciales, H. S., en una de las curvas femeninas de su primer instrumento de cuerda, de la misma forma que al iniciarse en la juventud se haría tatuar una sinuosa llave de sol en un lado del abdomen, junto a la curva de la cintura, a un palmo del piercing en el ombligo; el exacto lugar en el que Hans todas las veces desnudas destapaba el frasco de su saliva, besándola en la llave carnal para que su cuerpo se abriera melódicamente en el placer mientras los dedos recorrían, acariciaban, friccionaban fragmentos del violonchelo fibroso de su mujer.

En la cama o fuera de ella, nerviosa, ávida del próximo segundo, Hildur mordía la vida, la tragaba o la escupía a su antojo. Era independiente hasta del violín que, ahora maldito, ya no quería que sirviera otra vez para liberar la pena, como le había sucedido al desaparecer Hans en el acantilado. Sin duda, podría haberse matado ella a ella misma, haber renovado el ciclo con la depuración de su polvo, y que en esa ensoñación última Hans la hubiera acompañado con su experiencia de resucitado. Podría, cómo no, tomar degradados elixires para el olvido hasta dejarse apaciguar por la somnolencia babosa de un borracho aburrido. Pero sólo podría contentarse con hallar la paz pasajera durmiendo unas horas, sin hacer nada con las afiladas flechas que atraviesan la voluntad hasta partirla. Si hasta el momento jamás había perdido del todo la esperanza, aunque hubiese experimentado una zozobra próxima a la de los huérfanos juveniles, ahora ya no era el momento de sucumbir y resignarse. Para qué seguir con todo si ya nada queda.

Así que recordó y recordó, extrajo toda la nieve del pensamiento y ennegreció la mente desvaneciendo el momento actual, fijándose en lo más lejano, en su prehistoria, en su célula original, en su lágrima primera, en su trivialidad infantil, en su irrecuperable ignorancia, en su alma pura y vacía. La abuela, casi borrosa, decolorada como en una fotografía superviviente del paso de varias generaciones, elegante a pesar de su abrigo desmesurado, entra por la puerta cargada con un paquete envuelto en papel gris mientras ella, la minúscula Hildur de pelo castaño claro que viste el peto marrón predilecto para tirarse al suelo y jugar con los lápices y las muñecas y los cacharros de plástico, la oye saludar a su padre, soltar una risa, sacudirse el abrigo y el sombrero del agua helada. Le trae a su nieta ese día en que cumple años lo que le había prometido, o un sustituto de lo que le había asegurado que le iba a comprar. Hildur rasga el papel, encuentra una caja de cartón alargada, adentro un estuche, y en su interior el violín que no es una guitarra grande, un violonchelo dijo en realidad la profesora, como pretendía la niña tras ver azarosamente su reproducción en un póster del colegio, sino un equivalente más adecuado para su tamaño y peso.

Hildur se queda unos segundos pensando si en verdad desea ese artilugio. La cabeza cursiva de la madre aparece por detrás de su marido y su suegra, interesándose por el regalo, eufórica como siempre, con ese optimismo diario que a la caprichosa e hija única Hildur irrita un poco. El padre, más apartado, asiente con la mirada, y la niña, que por un momento ha planeado echarse a lloriquear, acepta de modo pragmático el instrumento aceptando a la vez que una gigantesca guitarra vertical es una de sus muchas extravagancias y que podrá mostrar el violín al día siguiente en clase, haciéndolo chirriar delante de las otras niñas para darse aires de una grandeza que intuye no tendrá jamás; así que da las gracias al aire, a nadie o a todos en general, y con su animal indiferencia vuelve a sus lápices, sus muñecas y sus juguetes. Ya ha logrado lo que quería y ahora pierde el interés en recordar que, por sus irremediables ganas de llamar a cada momento la atención, había exigido a su padre la adquisición de un instrumento que la hiciera aún más distinta de las demás criaturas de su edad. Para que sólo hubiera una Hildur de siete años, ojos azul oscuro y violonchelo propio a lo largo y ancho de Reikiavik.

La abuela, que siempre se había ocupado de tomar nota de las demandas de la niña, la había decepcionado, aunque al fin y al cabo tener un violín no estaba tan mal. Podía salir a la calle con él exhibiendo su estuche cual misterioso maletín que transporta un tesoro, cerrar los ojos y rasgarlo a la puerta de alguna tienda donde esperase su turno la sonriente madre, o en el parque lleno de niños mientras ella, diferente y sombría, lanzaría su mano hacia una nota desconocida contaminando, con el desagradable ruido de los que hacen sonar un piano a la deriva, a los tres, cuatro, cinco árboles que es posible ver juntos en varios kilómetros a la redonda en la isla congelada cuyo viento rasga los rostros y los sume en oscuridades interminables, en el sol de medianoche en el que se encuentran ahora Hildur y Hans meditando qué hacer.

Ella sigue escuchando todos los sonidos de la tarde primera del violín que no era gigante y, mirando de reojo a su abuela, coge una muñeca alta y flaca para, con un cepillo de adulto, peinar los duros hilos que hacen de cabello. Y entonces la niña mira a su abuela y pronuncia el súbito deseo de ser peluquera, de ser lo contrario de lo que espera su padre el organista, su madre la maestra de canto, su familia entera anotada en el destino de la música. Para qué contradecirla, piensa la anciana, una viuda cualquiera en la historia de la muerte a la que nada le importa lo suficiente ni anhela nada con espíritu ansioso desde que, hace ya décadas, sus últimos ideales acompañaron a la presidenta Bogatadotit en la huelga de hambre con la que reivindicó a la mujer trabajadora. Del abuelo nunca habla, así que Hildur no sabe ni que existió. De niña no pregunta, no se dirige a ninguna voz más grave que la suya ni pide consejo sobre cosa alguna, sino que piensa y actúa a la vez, y hasta se diría que el eco de un impulso instantáneo se produce antes de que en su decisión se cifre un gesto preciso. Es como si se adelantara a lo que, inevitablemente, va a hacer o decir. Es como tocar en la mente el próximo acorde improvisado antes de darle vida y muerte en una misma pulsación. Es como tener miedo. Como avanzarse a un fin. Es el fin. Cada momento es el fin.

Es el fin en lo que está pensando, sentada frente a la taza de té, quince años después, y quince años antes vuelve a sumergirse en la noche primera del violín, durmiéndose en la cama, mirando las estrellas fosforescentes del techo de su cuarto. Cuando seas mayor te compraré uno más grande, de cuatro cuartos, le ha dicho la abuela antes de desearle buenas noches y asomarse por la puerta entornada a la habitación donde Hildur, tumbada, con el edredón rozándole la barbilla y los brazos pegados al cuerpo, como si quisiera que la enterraran o un mago la hiciese levitar rígida e hipnotizada, mira a través de la cálida penumbra sus estrellas fosforescentes del techo, uniéndolas con lazos invisibles hasta formar un ramo de luz, una copa de árbol, una bola de nieve galáctica. A las horas del sueño sucederá el momento de despertar, de retomar la vida de ayer para la Hildur pequeña que todavía desconoce la demoniaca continuidad a que obliga lo insomne, esa cruel impostura. Cuando más adelante ella sea una joven divorciada de vida y no pueda dormir y se acurruque en un lado del lecho hasta querer minimizarse, convertirse en un caracol, en un gusano circular, en un mamífero con hábitos de hibernación, el espanto de su cara demacrada en el espejo acabará por empujarla a salir a la calle del pueblo y seguir las huellas de la muerte.

No obstante, hasta que llegue ese tránsito de entender la soledad del que permanece frente al que se ha ido, la niña Hildur enseña el violín en clase al día siguiente, lo lleva consigo en el rato del recreo, en casa hace que descanse sobre sus piernas, que se balancean apoyadas en el asiento donde almuerza y ve la televisión, antes de regresar al colegio por la tarde y luego asistir a la clase extra en la escuela de música. Hans, al que aún se le nota el cansancio de los gritos histéricos que propinó anoche a sus padres, negándose a practicar con el piano la media hora diaria inexcusable, a comer, a bañarse, a guardar sus coches en la correspondiente caja de cartón mientras Hildur recibía regalos y hablaba con la abuela y cenaba y se iba a dormir, la observa con su incólume seriedad entrar en el aula donde está la foto del ansiado violonchelo; pero ella a él no le ve ni le mira aunque lo tenga a pocos centímetros, a la misma distancia en la que estarán siete años después, mirándose a los ojos como si fuesen miopes, descifrando el jeroglífico facial que tienen delante. Hans descuida por completo su epilepsia y a la vez juguetea con el frasco de pastillas que lleva en el bolsillo de su chaqueta y que su madre, mientras vestía a su hijo soportando la comicidad de una pelea falsa, ha olvidado allí. Abre y cierra la boca, ensayando en silencio una frase que decir a Hildur, pero, justo cuando va a arrepentirse de su atrevimiento virtual, la profesora reúne a los niños, los hace sentarse alrededor de tres pequeñas mesas circulares y les insta a leer, cantando, las redondas blanqueadas por la tiza que dibuja sobre cinco rayas paralelas, proyectadas encima de la pizarra hasta el infinito.

Hans sigue observando a Hildur, que mantiene la vanidad de creerse la diana curiosa de los demás, con ese estuche misterioso y curvilíneo. El futuro está próximo, huele y siente Hans a la manera de un cazador, un cocinero, un fugitivo. Apoyando los dedos de la mano derecha en el muslo, toca en un teclado imaginario las notas que los otros niños cantan a capela. Y Hildur, con la barbilla elevada, el porte recto, la mirada fría de los que se concentran en el secreto de su propia intimidad, canta con más potencia que ninguna otra voz; para que sutilmente su pronunciación destaque en medio del eco, para que la música de sus labios no quede prisionera entre las voces que confluyen en una voz única.

El último re de la cancioncilla que han repasado los alumnos, antes de que vayan a interpretarla todos juntos con los xilofones, se acomoda en los pliegues de la cerebral caja resonante de Hans, que mantiene la nota en una invisible supervivencia. El futuro, realmente, está muy cerca. Sólo queda el resto de la infancia para que ella sea una mujer y yo un hombre, imagina Hans a la vez que se levanta y se dirige al otro lado del aula para ocupar su puesto habitual frente a uno de los metales. De pie, delante del instrumento y con una baqueta en cada mano dispuesto a obedecer la entrada que dé la profesora para transformar la canción en un canon sencillo, el cuerpo de Hans se convulsiona con la brusquedad de un vómito, la mirada se le desvía, uno de los brazos se le queda pegado al torso y las rodillas parecen no responderle. En un segundo, ha sufrido la metamorfosis: pasa a ser una marioneta de teatro infantil, manejada desde la altura de una persona a la que le ha entrado un repentino ataque de tos. Un líquido poco identificable sale de su boca, que ya ha rozado el suelo donde los niños intentan retroceder, de la misma forma que en una película de aventuras el protagonista caminaría hacia atrás con lentitud ante la amenaza de un furioso león hambriento. La maestra, pálida y desconcertada, pide al alumno más cercano a la puerta que salga al pasillo a pedir ayuda a la vez que sujeta los hombros temblorosos de Hans. Pronto los gritos de todos forman un coro de ópera trágica, pensaría la mente enferma del niño si pudiera razonar con imágenes y palabras en ese momento.

Pero Hans ha muerto por unos instantes, ha salido del mundo, se ha alejado de su yo para ser alguien sin alma. De ser espectador y no víctima de la situación, quizá hasta le resultase una experiencia feliz y fantástica esta de desaparecer aunque su cuerpo siga donde está, imitando las labores esotéricas de un prestidigitador sin sombreros de los que liberar palomas.

La ambulancia se acerca. Suena la sirena. Sol mi sol mi sol mi, traduciría si pudiera el espasmódico Hans que identifica la música sin amarla, sin el sentimiento placentero que produce bañarse en su flujo melodioso y sentirla desde la intuición, la ingravidez, la altanería del refinamiento y la parsimonia de los adultos farsantes. Muy al contrario, sólo puede oír notas sueltas, no el misterioso discurrir de ese lenguaje que construye los ritmos que adormezcan las pasiones del espíritu y le eleven al éxtasis de lo incorpóreo, como diría algún teórico de algún siglo en algún libro. Únicamente es capaz de estudiar el sonido, copiarlo, memorizarlo después de un análisis matemático. Comprende la música pero no la vive, la reproduce pero no la interpreta salvo para los demás, la detesta pero aún no tiene la conciencia madura para negarse a la obligación de estudiarla que le imponen sus padres. La decisión de abandonar no existe, pues sólo es un niño, y cuando sea adolescente será demasiado tarde para tirar la toalla: el obsesivo estudio será ya un consuelo, una compañía melliza, una bomba de oxígeno indispensable para sobrellevar los gestos diarios del vivir. Su vista de las teclas será claramente gélida. Ya no aparecerán borrosas por las lágrimas almacenadas en sus ojos impotentes cuando su madre, frustrada aspirante a concertista, le retenga en la banqueta, a ver si de una vez por todas este crío inútil puede tocar en otro tono una melodía corriente sin interrumpirse con hipidos amanerados, sin equivocarse, sin intentar escapar. Así, Hans llegará a tocar el piano deduciendo que este será para siempre su lugar en el que existir sin que le molesten, de entretener los años sin amigos y aficiones. Los ingenuos padres creerán que todo se debe a la disciplina organizada y dirigida por ellos, y entonces Hans será un solitario profesional, uno de esos que se mueven por el gran teatro del mundo disimulando el aislamiento intrínseco de la primerísima juventud.

Con la excusa de practicar, podrá dejar que pase el tiempo sin que nadie, en verdad, se interese por su silenciosa respiración en el colegio, en el hogar, en las celebraciones. Excepto cuando las burbujas de la saliva resbalen groseramente por los labios y en el suelo se extienda un charco de dolor y, con los ojos ciegos y los pies torcidos, Hans se distancie de todo hasta que llegue el médico y bloquee la crisis, su perfil y sus movimientos quedarán marginados entre el atolondrado crecimiento de tantos niños variables durante la educación primaria. Por lo demás, Hans hubiera sido el raro Hans, el que habla –cuando habla, pues oírle es tan difícil como verle aniñadamente alegre– de cosas extrañas, absurdas, incomprensibles, sin interés alguno para Hildur y el resto de compañeros que ese día de la ambulancia (sol mi sol mi sol mi) descubrían su existencia tan visible aquella tarde en la clase de música para, muy pronto, esa misma noche, olvidarle sumidos en el sueño incorrupto de sus cuerpecitos, haciendo desaparecer el recuerdo de Hans el raro, su cara y sus piernas cruzadas sobre el suelo mientras come un sándwich en el patio del colegio, su boca cerrada enjaulando las palabras, su rostro alargado, sus ojos hundidos mirando su propia rareza.

Puesto que los niños desarrollan la amnesia de lo que quieren ignorar, los profesores, sensibles al contagio de lo que repele, también iban a dejar aparte al alumno Hans, inteligente pero poco participativo, dirán en las reuniones a los padres, tranquilo pero desatento, respetuoso pero introvertido. En muchas casas, en el día de la sirena que iba sonando por la ciudad al rescate de Hans, los niños hablarían de un niño que se había puesto malito en clase. Y en los próximos años, todos se olvidarían totalmente de él, y lo habrían hecho aunque lo hubieran tenido cerca, e incluso lo hubieran oído o tocado sin querer, si no fuera porque su familia opta por la búsqueda de una esperanza, un médico de Akureyri para el hijo enfermo, un viaje al norte de la isla sólo por unos días, el tiempo justo para que lo examine un célebre experto en epilepsia, y además un tratamiento, más pruebas, y al final la temporada que se alarga y un colegio nuevo y una nueva vida en una ciudad distinta para toda la familia.

De este modo fue fácil eliminarlo de la memoria; pero, de haberse quedado, seguro que se hubiesen olvidado de él igualmente, como se nos olvidan los moribundos que se desangran en los telediarios, o el hilo musical de los grillos nocturnos en la montaña al renunciar a la vigilia.

Toda esta infancia arrojada a la papelera de un escritor demasiado exigente, convertida en un periodo de mera transición, se prolongaría hasta que siete navidades más tarde, en una sala adyacente a un gran auditorio de la capital, pudiese sonar un recital de piano y violonchelo para un público interesado en dos jóvenes promesas, y Hildur, la adolescente que sigue tocando el violín deseando llegar a ser también prometedora, asiste al concierto sentada más lejos de lo que hubiese querido junto a sus padres, a los que ha insistido para que fueran allí con pesada repetición, una de esas veces en que sin saber muy bien por qué deseamos una cosa, aunque se trate de algo muy simple, y no nos lo sacamos de la cabeza hasta verlo realizado.

Ubicados en el lado izquierdo de la platea, de tal forma que el pianista esconde su brazo izquierdo por encima del teclado tras la espalda y su nariz descolla tras el cabello negro que cae sobre las orejas, Hildur y sus padres sólo tienen ojos para la atractiva y estilizada violonchelista que entreabre los labios, apaga los párpados, sonríe cuando siente que la penetra su propia música con la ternura de una madre que acaricia a su bebé dormido. El público aplaude la sonata número tres de Beethoven. Ella lo ocupa todo, centra todas las miradas definitivamente en el alegro de otra sonata, la número dos de Bach. Los aplausos corteses se repiten, así como los inevitables comentarios sobre la precocidad de la muchacha que además es hermosa y tiene estilo y elegancia y clase, se dice Hildur mezclando otras sílabas, tan asombrada ...