PARTICION

Capítulo 1

LA OSCURIDAD DE LA NOCHE

En ciencia no hay paradojas

LORD KELVIN

¿Por qué la noche es oscura? Es evidente que no despierta la curiosidad aquello que nos resulta del todo cotidiano, como la alternancia de la luz del día con la oscuridad de la noche. La noche es negra porque el Sol no está y la luz de las estrellas no basta para hacer brillar el cielo nocturno. Pero, ¿por qué?

La oscuridad de la noche, que nos ayuda a conciliar el sueño, no le parecía tan natural a Johannes Kepler a principios del siglo xvii. Kepler se hacía la pregunta siguiente: si las estrellas son como nuestro Sol, y están distribuidas por el espacio de manera uniforme, ¿por qué la suma de su luz no nos deslumbra y hace que el cielo brille también de noche?

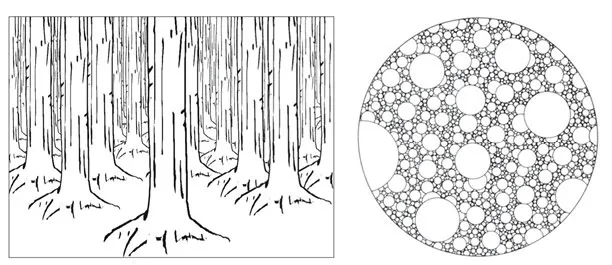

Esta cuestión recibe el nombre de paradoja de Olbers, porque fue Heinrich Olbers quien la popularizó en 1823. Desde entonces, muchos científicos han aportado sus argumentos en busca de una explicación lógica a la oscuridad de la noche. La argumentación planteada por Olbers era la siguiente: si el universo es espacialmente infinito y está poblado por una cantidad infinita de estrellas, la línea visual de un observador en la Tierra, al dirigirse hacia un punto cualquiera del cielo, debería encontrarse antes o después con una estrella, de manera semejante a lo que ocurre cuando, dentro de un bosque denso, al mirar en cualquier dirección, encontramos inevitablemente el tronco de un árbol.Aunque el razonamiento parece verosímil, la experiencia contradice de forma manifiesta la conclusión anterior, de ahí que la palabra paradoja vaya asociada a esta cuestión.

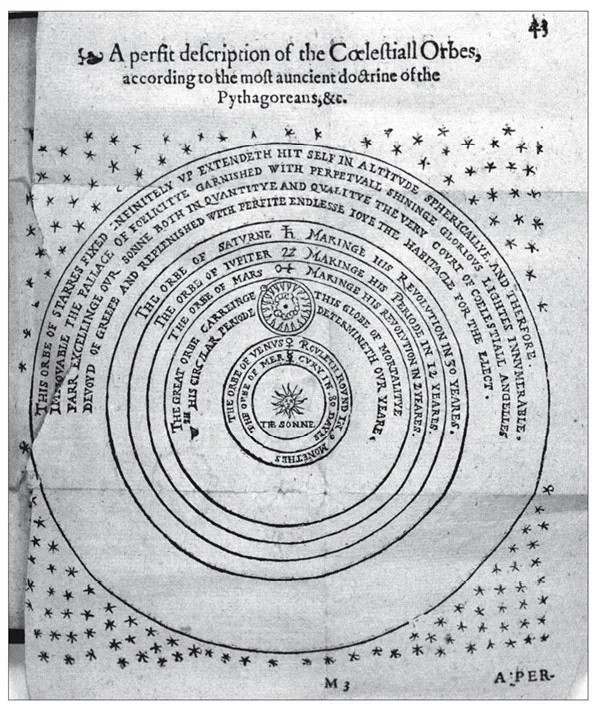

He aquí un buen ejemplo de cómo los nombres que en ciencia se asocian a los descubrimientos, o incluso a las preguntas formuladas, no siempre se corresponden con las personas que los hicieron o las plantearon en su origen. Astrónomos eminentes, como Johannes Kepler en el siglo xvii o Edmond Halley en el xviii, se plantearon la paradoja de Olbers y trataron de darle solución. Pero es posible que el origen se encuentre incluso más atrás, asociado a la transición conceptual entre un universo finito y otro infinito. Uno de los precursores de este paso fue el astrónomo inglés Thomas Digges, quien en 1576 representó el sistema del mundo copernicano con la esfera de las estrellas fijas «extendida infinitamente en altitud». Esta idea ejerció una destacada influencia sobre los grandes pensadores de la época, como por ejemplo el inglés William Gilbert o el italiano Giordano Bruno.

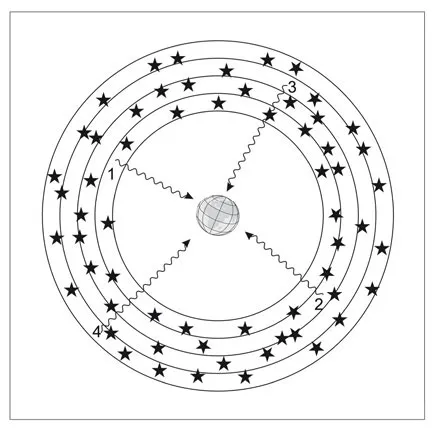

Pero, ¿cuánto tendría que brillar el cielo? Si consideramos las estrellas como objetos puntuales de luminosidades idénticas y distribuidos uniformemente en una extensión infinita, no cuesta comprobar que la acumulación de toda la luz procedente de un número infinito de estrellas proporcionaría ¡una cantidad infinita de radiación! Edmond Halley propuso en 1720 un argumento que conducía directamente a esta conclusión: imaginemos esferas concéntricas centradas en la Tierra y cuyos radios se incrementan en una cantidad constante, de manera que todos los cascarones esféricos, definidos por cada par de esferas consecutivas, poseen el mismo grosor. Si la distribución de estrellas es uniforme en el espacio, el número de éstas que contiene cada cascarón será proporcional al cuadrado del radio de éste, pero el brillo aparente de las estrellas decrece con el cuadrado de la distancia a la que se hallan, de manera que el flujo total que llega a la Tierra procedente de las estrellas contenidas en cada cascarón es igual para todos ellos, con independencia de la distancia a la que se encuentren.

El sistema copernicano en el diagrama de Thomas Digges (1546-1595) en Perfit description of the coelestiall orbes, 1576. Cortesía de History of Science Collections, University of Oklahoma Libraries.

Si el universo es infinito, el número de cascarones también lo es y, por tanto, a pesar de que la radiación que aportarían las estrellas contenidas en cada uno de ellos es finita y constante, su suma sería una cantidad infinita. Por fortuna las estrellas no son puntos luminosos sin extensión, sino que poseen una superficie finita y, del mismo modo que en un bosque los árboles más cercanos ocultan los más lejanos, los discos de las estrellas próximas ocultarían los de las distantes. Esto haría que el brillo del cielo no fuera infinito, ya que no habría que sumar la contribución de infinitas estrellas, sino tan sólo la de un número finito: aquellas necesarias para cubrir toda la esfera celeste.

La radiación que llega a la Tierra procedente de las estrellas contenidas en cascarones imaginarios de grosores iguales, definidos por esferas concéntricas, es la misma para todos los cascarones, con independencia de la distancia a la que se encuentren. A partir de una figura de E. R. Harrison (2000): Cosmology, Cambridge University Press.

Pero aun así, incluso si se tiene en cuenta esta corrección, el brillo del cielo tendría que igualar el de la fotosfera solar. Nuestro entorno (y todo el universo) debería encontrarse a unos 6.000 grados centígrados: ¡un infierno!

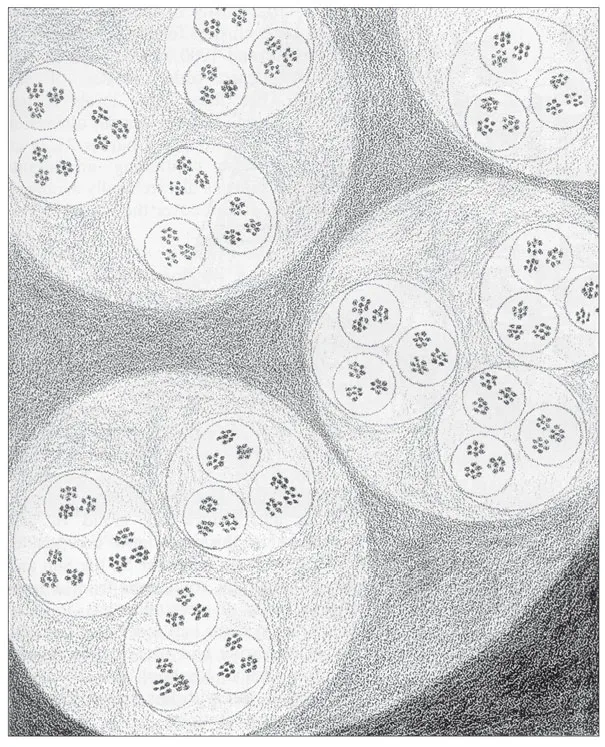

En un bosque espeso, los troncos de los árboles pueden no dejar huecos (izquierda). Lo mismo ocurriría con las estrellas del cielo (derecha), según la paradoja de Olbers. Izquierda: a partir de una figura de E. R. Harrison en Darkness at Night, Harvard University Press, 1987. Derecha: de E. R. Harrison, American Journal of Physics 45, 120, 1977, reproducido con permiso.

El autor contemporáneo que mejor ha descrito la historia de este enigma es el inglés Edward Harrison. En su libro Darkness at Night: A Riddle of the Universe, explica con detalle todas las soluciones científicas elaboradas a lo largo de la historia. Digges pensaba que la luz de las estrellas era demasiado débil como para hacerse visible a nuestros ojos, debido a las enormes distancias que las separaban de la Tierra. Halley empleó un argumento semejante casi 150 años después, si bien aducía que la pequeñez extrema de las estrellas más lejanas las tornaba invisibles para los telescopios de la época, del mismo modo que una estrella en el límite de visibilidad de un telescopio no llega a percibirse a simple vista. Kepler, en cambio, rechazaba la idea de un universo infinito: para él hacía falta una frontera cósmica que contuviera un número finito de estrellas, para evitar «una esfera celeste tan luminosa como el Sol». La idea de un espacio con extensión finita poblado de un número finito de estrellas no atrajo a muchos seguidores. A pesar de todo, aún en 1917, el astrónomo estadounidense Harlow Shapley consideraba este argumento como el más importante para justificar la oscuridad de la noche, aunque él no recurría a la frontera cósmica que tanto tranquilizaba a Kepler:

el universo de Shapley estaba formado por una única isla (un sistema estelar finito) en medio de un océano infinito de espacio vacío.

El argumento al que recurrió Olbers para solucionar la paradoja que lleva su nombre se basaba en la posibilidad de que el espacio

no fuera transparente por completo. Muchas de las líneas visuales no

interceptan estrellas, no porque las estrellas no estén ahí, sino porque su luz ha sido absorbida, antes de alcanzar la Tierra, por material interestelar como, por ejemplo, gas o partículas de polvo. Pero este argumento se muestra falaz porque, como demostró John Herschel en 1848, el material que absorbiera la radiación se calentaría muy pronto y empezaría a emitir radiación en una cantidad igual a la que recibía.

El mismo John Herschel explicó en 1869 cómo imaginar de manera sencilla un universo literalmente infinito pero en el que hubiera un número arbitrario de direcciones en las que no se observaran estrellas. Se trata de un universo que llamamos jerárquico, y que ya había intuido Emmanuel Kant en 1755. En este universo habría sistemas de estrellas, lo que hoy denominamos galaxias. Las galaxias se agruparían en sistemas de galaxias (hoy hablamos de cúmulos de galaxias), los cuales se concentrarían en un nivel superior de la jerarquía, los supercúmulos de galaxias, y así sucesivamente. Puede comprobarse que si la densidad de los cúmulos se reduce al crecer sus dimensiones, entonces el universo jerárquico, con un número ilimitado de niveles, soluciona la paradoja de Olbers y hace compatible la oscuridad de la noche con un número infinito de estrellas que cubrieran una extensión infinita. Hoy en día, en matemáticas, se usa el término fractal para describir este tipo de jerarquía. Pero un universo fractal tampoco soluciona la paradoja de manera satisfactoria: hoy sabemos que el universo es isótropo, o sea, salvo irregularidades pequeñas, muestra un aspecto semejante en todas direcciones. Una distribución jerárquica no presentaría esta propiedad en absoluto.

La cosmología moderna resuelve la paradoja de Olbers de manera definitiva. Aun así, no quiero pasar por alto otras aportaciones muy lúcidas que se realizaron entre los años 1848 y 1901 y que, a pesar de apuntar en la dirección de la solución correcta, pasaron inadvertidas hasta hace muy poco, quizá debido al lugar en el que se publicaron.

Resulta curioso que el primero que intuyó la razón verdadera de la oscuridad de la noche no fue un científico, sino un poeta. El escritor estadounidense Edgar Alan Poe, en su ensayo Eureka, un poema en prosa, publicado en 1848, escribe:

La única manera de comprender los espacios libres de estrellas que los telescopios hallan en innumerables direcciones, consiste en suponer que la distancia al fondo invisible fuera tan inmensa que ningún rayo de luz que viniera de allá, hubiera sido aún capaz de llegar hasta nosotros.

Efectivamente, la explicación de la oscuridad de la noche es muy sencilla, y de alguna manera está contenida en el texto de Poe. Como consecuencia de que la velocidad de la luz es finita, y la vida de las estrellas también lo es, la luz de muchas de las estrellas necesarias para cubrir el cielo no ha tenido tiempo de llegar a la Tierra. El intervalo de tiempo transcurrido desde que esas estrellas empezaron a brillar hasta ahora no ha bastado para que su radiación recorra la distancia inmensa que las separa de nosotros. Una idea semejante aparece recogida en un libro de divulgación de la astronomía publicado por Johann von Mädler en 1861. Curiosamente, este razonamiento pasó inadvertido, al igual que el artículo que lord Kelvin publicó en 1901 donde demostraba de manera cuantitativa que el tiempo de viaje de la luz procedente de las estrellas más lejanas es más grande que el intervalo de vida de las mismas como astros luminosos.

La solución definitiva que Harrison aportó en 1965 es fácil de entender y combina el hecho de que la luz viaja a una velocidad finita, con el hecho de que las estrellas emiten radiación durante un tiempo finito: en cada momento, el número de estrellas observables es insuficiente para iluminar el cielo nocturno.

Un universo jerárquico, en el que las estrellas se agrupan en diferentes niveles, fue imaginado por Kant y Lambert en el siglo xviii. Cortesía de Edward Harrison, reproducido con permiso.

Aunque en verdad el resplandor de las estrellas (o de las galaxias) sea demasiado débil como para llenar de luz nuestras noches oscuras, podemos preguntarnos si existe en el universo alguna otra fuente

de radiación que haya podido contribuir o que esté contribuyendo de manera efectiva a ...