![]()

El presente estudio tiene por objeto llevar a cabo un acercamiento, desde la sociología cualitativa, a la realidad de las políticas culturales en el País Valenciano. El trabajo está vinculado a una investigación realizada a escala estatal, entre 2009 y 2011, en el marco de un proyecto de investigación que pretendía caracterizar las políticas culturales españolas a través de una comparación entre siete comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Madrid, Aragón y País Valenciano).1 En el referido proyecto se perseguía, además, indagar sobre la dinámica actual de interacción entre las diversas administraciones culturales y entre éstas y sus interlocutores sociales.

A partir del objeto de estudio referido, en este libro nos proponemos trazar, a partir de los marcos explicitados para la investigación general de las políticas culturales en España, y desde un enfoque sociológico cualitativo, un mapa básico de la configuración de la política cultural del País Valenciano en los niveles autonómico, provincial y local, que atienda a su desarrollo histórico y a su conformación como un sistema cultural dotado de una dinámica propia y singular, diferenciada dentro del sistema de la política cultural en España.

De hecho, si algo caracteriza al País Valenciano contemporáneo, el que abarca los últimos cuarenta años de nuestra historia, es la centralidad de un conflicto entorno a la identidad, un conflicto que es a un tiempo político, económico y cultural, y que ha afectado profundamente a la manera de hacer cultura, especialmente a la manera oficial de hacer cultura, a eso que llamamos políticas culturales institucionales. Tanto es así que en el caso valenciano bien se puede aplicar la referencia de Eagleton (2001) a las «guerras culturales», que el autor sostiene que se evidencian en los aspectos de la cultura como civilidad, como identidad y como mercancía. Sin estar ausentes los aspectos mercantiles y de civilidad, resueltamente el referente identitario se alza como eje del conflicto cultural valenciano, hasta el punto de que, desde los años del tardofraquismo hasta la actualidad hablar de cultura en el País Valenciano es inseparable de hablar de conflicto. Por esa razón hemos titulado nuestro libro como La cultura como trinchera, pues, como intentaremos demostrar en las páginas que siguen, la evolución del conflicto identitario valenciano, sus efervescencias, despliegues y consecuencias sociales, han definido la realidad cultural valenciana como un paisaje de trincheras en las que se han apostado los bandos en liza. No obstante, sería poco realista hacer ver que se ha tratado –que se trata– de dos bandos o fuerzas igualadas que partían de la misma posición de salida. Nada más falaz, pues la «guerra cultural» valenciana es más bien el fruto de una ofensiva en toda regla contra la normalización democrática desde el primer momento de arranque de la Transición. Es decir, que es fruto de una guerra política planteada sin ambages por las fuerzas predemocráticas o postfranquistas para lograr mantener su poder en democracia. De forma que la parte agredida, la que pretendía poner en marcha una moderna cultura democrática y una cultura en democracia, libre de las constricciones autoritarias y reaccionarias del pasado, se ha visto obligada a guarecerse en trincheras de resistencia, mientras que las trincheras de los atacantes lo eran de ofensiva y asalto a los resistentes. En cualquier caso, la trinchera como metáfora creemos que describe bastante bien el ambiente de crispación, represión, recelo y agitación cultural que ha recorrido las últimas décadas del País Valenciano.

Debemos aclarar, asimismo, que no somos expertos en el análisis de las políticas culturales, pero que en la medida que fuimos entrando en esta investigación nos fuimos apasionando por un tema que al final concitó todo nuestro interés, dirigiéndolo a la necesidad de entender por qué la esfera cultural valenciana era tan peculiar dentro del panorama español de referencia. De modo que diseñamos una estructura de investigación lo suficientemente amplia como para intentar dar respuestas más o menos satisfactorias a las preguntas de partida, si bien los resultados hallados deberán ser valorados con todas las cautelas metodológicas posibles y ser situados en un contexto de provisionalidad y necesaria revisión por parte de los especialistas en la investigación de las políticas culturales.

Así, en primer lugar (Capítulo 2) hemos procedido, tras sentar las bases teóricas y conceptuales de nuestro estudio, a abordar la trayectoria socio-histórica de las políticas culturales valencianas desde su aparición hasta el inició de la transición democrática. En segundo lugar (Capítulo 3) nos hemos centrado en las transformaciones experimentadas por la política cultural contemporánea, así como en los conflictos socioculturales que se hacen presentes a través de dichas políticas. Seguidamente (Capítulo 4) hemos atendido algunos de sus factores constituyentes más relevantes (evolución de organigramas, plantillas, presupuestos y actuaciones) que definen la estructura de la política cultural valenciana.

El resto de capítulos del libro intenta acercarse a lo que hemos considerado que son los vectores o aspectos más interesantes y problemáticos de las políticas culturales valencianas. Aspectos que están íntimamente ligados al examen de lo que estimamos que son los tres elementos centrales de la configuración del sistema cultural valenciano: su estructura básica, las relaciones normativas y de financiación, y las relaciones de comunicación e influencia entre sus componentes. Asimismo, perseguimos destacar dos aspectos, que a nuestro juicio, y en conexión con las objetivos básicos de nuestro trabajo, pueden singularizar las políticas culturales valencianas en el marco del sistema de la política cultural de España: por un lado, la peculiar articulación de las principales instituciones del sistema cultural autóctono y, de otro, el impacto que en las referidas políticas culturales ha tenido el ya referido conflicto identitario que los valencianos arrastran desde comienzos de la Transición democrática.

De acuerdo con este planteamiento se ha tratado, básicamente, de calibrar cómo se perciben las políticas culturales de las administraciones públicas por parte de una muestra significativa y representativa de los principales agentes culturales valencianos. Por ello, y a través de un conjunto de entrevistas en profundidad realizadas a lo largo y ancho del país, nos hemos detenido en seis áreas de especial interés. En primer lugar el papel absolutamente central del conflicto identitario y lingüístico que impregna la totalidad de la actividad política y cultural en nuestro país, valorando como dicho conflicto ha condicionado las políticas culturales autóctonas, desde el nivel autonómico al local (Capítulo 5). En segundo lugar las relaciones que se establecen entre administraciones públicas y cómo pesa en ellas el condicionamiento del juego político partidista (Capítulo 6). En tercer lugar la acusada falta de planificación estratégica que hemos advertido en las políticas culturales (Capítulo 7). En cuarto lugar se han valorado los impactos y consecuencias que produce la existencia de un arraigado clientelismo en las diversas prácticas de las políticas culturales valencianas (Capítulo 8). En quinto lugar se ha aquilatado la relevancia que tiene en el País Valenciano la existencia de una extensa y activa red asociativa cultural, enfatizando su incidencia en la política cultural institucional (Capítulo 9). Por último, hemos prestado especial atención a la industria cultural valenciana, caracterizada por una singular debilidad (Capítulo 10), y como cierre hemos intentado sintetizar nuestros principales hallazgos en un capítulo final de conclusiones (Capítulo 11).

De un modo transversal, también hemos intentado calibrar el impacto que ha tenido la llegada a España de la crisis económica desatada en 2008 en el ámbito de las políticas culturales, especialmente a partir de los recortes presupuestarios de inspiración neoliberal puestos en marcha por las administraciones públicas, los proyectos estatales de recentralización política y la incidencia de la crisis en las asociaciones culturales, las fundaciones de cajas de ahorro, los profesionales de la cultura y las industrias culturales. Además, entendemos que todos estos aspectos expresan con claridad las singularidades del sistema cultural valenciano y de sus políticas respecto al conjunto del sistema cultural español o al de otras comunidades autónomas, aunque también podemos encontrar rasgos compartidos, de carácter estructural, con otros territorios.

NOTA METODOLÓGICA

Entre el año 2008 y 2009 se llevó a cabo la parte de trabajo de campo relativa a la política cultural autonómica, provincial y local. Se estudiaron los presupuestos, los organigramas y los programas culturales de cada administración respecto a los años 1985, 1995 y 2005. Las entrevistas se realizaron entre junio de 2011 y junio de 2012.

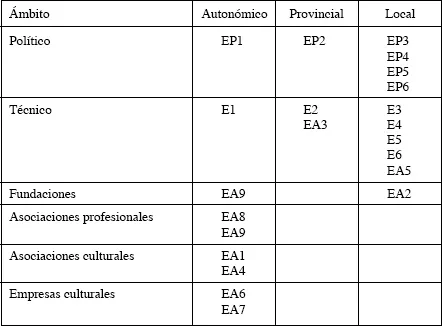

En la siguiente tabla ubicamos las 22 entrevistas realizadas en el trabajo de campo según el ámbito territorial de actuación (autonómico, provincial y local) y según el ámbito de actuación de los agentes culturales. En este sentido distinguimos entre los agentes estrictamente políticos (actualmente en el gobierno, en la oposición o que han detentado un cargo político en materia de cultura), los técnicos de cultura en las diversas administraciones o en organismos culturales autónomos (sujetos a los organismos públicos), las fundaciones con un peso destacado en la financiación de políticas culturales, las asociaciones profesionales, las asociaciones culturales y las empresas culturales.

La diversidad discursiva está marcada por la inaccesibilidad de perfiles políticos en el nivel autonómico y provincial del Partido Popular. Los discursos dominantes, sin embargo, se recogen a través de la explicación histórica de las actividades culturales desarrolladas, la distribución presupuestaria y a través de las críticas a la propia política cultural desarrollada tanto en el nivel autonómico como en el provincial.

Por otra parte, los discursos también están marcados por nuestra elección de representantes de empresas culturales. Hemos optado por empresas que activamente desarrollan y promueven productos culturales (revistas, libros, exposiciones, debates culturales, conciertos o actuaciones teatrales…) y no por las empresas de servicios culturales (como por ejemplo el alquiler de mobiliario y transporte) que entran dentro de la clasificación que realiza el Ministerio de Cultura, ni tampoco las empresas de comunicación y publicidad.

1 El citado proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (I+D CSO200805910/ SOCI) se desarrolló entre 2009 y 2011.

![]()

| 2 | | COORDENADAS SOCIOHISTÓRICAS DE LA POLÍTICA CULTURAL EN EL PAÍS VALENCIANO |

1.EL ANÁLISIS DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA CULTURAL

En un sentido amplio se podría definir la política cultural como:

toda aquella acción de agentes públicos o privados que tuviera incidencia sobre el universo de significados compartidos por los habitantes de un determinado espacio geográfico y aquí cabría incorporar no sólo a la política cultural en sentido estricto, sino también a la política educativa que conforma los relatos sobre la historia, el sentido y los atributos de una comunidad, la política lingüística en aquellas comunidades con más de una lengua, la política de información y comunicación que tiene que ver con los mecanismos de transmisión de los relatos y finalmente todo otro conjunto de políticas sectoriales como son la política turística, las políticas industriales orientadas a los sectores culturales (industria editorial, audiovisual y fonográfica) o las nuevas políticas de la sociedad de la información relacionadas con la gestión de las tecnologías de la comunicación y la información así como las políticas sobre gestión de la propiedad intelectual (Rausell et al., 2007: 49).

En un contexto en el que se produce la progresiva incorporación de la «cuestión cultural» a la agenda política, lo que significa que la cultura puede ser vista como una estrategia adecuada para promover el desarrollo de una comunidad, la política cultural deja de ser entendida como una simple intervención ornamental de la acción gubernamental o como respuesta para satisfacer requerimientos específicos de determinados grupos de creadores o demandantes de cultura, para convertirse en un elemento sustancial de la política pública. Ello implica la demanda de una planificación conjunta en diversos elementos de intervención, reconociéndose, en consecuencia, la multiplicidad de agentes implicados y la necesidad de unos procesos participados y transparentes, así como la coordinación de diversos gobiernos locales que comparten un mismo territorio. Concretamente, entre los objetivos últimos de la política cultural se destacan el fomento de la diversidad, el incremento de los bienes y servicios culturales, el fomento de la creación y la innovación creativa y la democratización del acceso a través de la ampliación de audiencia y participación. A estas cuestiones se uniría el reconocimiento de los bienes culturales y de la política cultural para promover riqueza y ocupación, generando a su vez mecanismos de evaluación del impacto cultural para considerar los cambios significativos que se produzcan en los territorios. Especialmente cuando, como hoy en día, la política cultural debe ser enmarcada dentro de un proceso globalizador que intensifica la desterritorialización cultural (Ortiz, 1997; García Canclini, 1999; Tomlinson, 2001), entendida como la influencia e impacto de los grandes flujos culturales transnacionales en los territorios e identidades históricamente conformados (Hernàndez, 2013).

El ámbito de la política cultural, surgido en el contexto del desarrollo maduro del Estado del Bienestar, no se remonta apenas más allá de los años sesenta. Desde su institucionalización, sin embargo, esta política pública ha experimentado en todas partes un proceso de rápida expansión: ha incrementado extraordinariamente sus presupuestos, se ha potenciado a todos los niveles territoriales, configurándose como un complejo sistema multinivel, y ha ampliado más y más sus ámbitos de intervención (de la cultura clásica a la cultura popular y a la industria cultural) y así como sus objetivos (desde la conservación y la difusión al fomento de la diversidad y a la regeneración o la promoción territorial). A lo largo de todo este proceso, la política cultural ha ido desplazando su centro de gravedad de la esfera nacional a la esfera local y regional. En este contexto, en el que su importancia se acrecienta especialmente, la política cultural adquiere al mismo tiempo una máxima complejidad, pues implica a los más diversos actores y opera conforme a las más diversas lógicas de acción. Surge en este caso una problemática de gobernanza cultural que se desarrolla en las coordenadas históricas de la modernidad avanzada.

Este patrón de desarrollo de la política cultural, que comporta su progresiva institucionalización, es común a todos los países occidentales desarrollados. En España, aunque con veinte años de retraso, el proceso ha seguido también la misma pauta. Lo ha hecho, eso sí, a un ritmo más acelerado que en otros países, debido al déficit del que se partía, y con una intensidad que puede calificarse de muy notable, lo que hay que achacar a la vocación culturalista del nuevo orden democrático. La nota más característica del desarrollo de la política cultural en España, no obstante, ha sido su gran diversidad, que remite a la nueva organización autonómica del Estado y a la pluralidad de desarrollos institucionales –incluso concurrentes– que ésta ha posibilitado en el ámbito cultural. Porque ocurre que el sistema de la política cultural en España tiene en el nivel autonómico su instancia de estructuración predominante, si bien los espacios de la política cultural autonómica se han configurado de manera muy dispar según los diferentes contextos y circunstancias. A resultas de todo ello, el sistema global de la política cultural en España se caracteriza por su especial complejidad y la descentralización administrativa, que ha posibilitado crecientes transferencias de competencias en materia cultural hacia las comunidades autónomas (desarrollo cultural autonómico), así como hacia las corporaciones de signo provincial y local (desarrollo cultural urbano). En todo caso, la institucionalización de la política cultural es un hecho, así como la proliferación de instancias, organismos e instituciones autodefinidas como específicamente culturales, que abarcan las más diversas vertientes de lo cultural (artes plásticas, artes escénicas, bibliotecas, archivos, patrimonio cultural, etc.). Dicha institucionalización ha implicado dotaciones presupuestarias más o menos estables, el desarrollo de plantillas laborales específicas y la puesta en marcha de organigramas culturales en cada uno de los niveles de la administración pública cultural. En relación con ello, la sociedad civil y las industrias culturales ha desarrollado estrategias para relacionarse con las instituciones públicas culturales, configurándose, así, un complejo campo que encuentra su acomodo en la denominada sociedad de la información, del conocimiento y de la creatividad (Castells, 1999).

En el contexto de la transición a la democracia en España hay que añadir otro rasgo que habría caracterizado la política cultural española, y que podemos caracterizar como la instrumentalización política de la cultura como elemento de control por parte de los partidos políticos encargados de gestionar los diversos gobiernos de la etapa democrática. Al respecto Guillem Martínez (2012) habla de la CT o «Cultura de la Transición» para referirse a los límites de la cultura española, unos límites estrechos, «en los que solo es posible escribir determinadas n...