![]()

1. ORDENAMIENTO LEGAL Y EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LAS INSTITUCIONES LOCALES FRANQUISTAS

El estudio de la articulación del poder local durante el franquismo es, por tanto, esencial para un mejor conocimiento de la propia estructura piramidal de la dictadura. Pero, a su vez, favorece la comprensión de los mecanismos de control y coacción de la sociedad por parte de las élites políticas.1

El aparato político franquista consideró que para la construcción del nuevo Estado era fundamental crear un aparato institucional fuertemente jerarquizado que pudiera gestionar la depuración de cargos afines al sistema precedente y organizar las bases de la nueva realidad sociopolítica. Las instituciones locales constituían el primer órgano desde el cual el régimen proyectaba su imagen pública y la población podía identificarse con ellas gracias a las mejoras urbanas y políticas públicas que se iban realizando. A lo largo de este capítulo vamos a describir el uso, reforma y construcción de estas instituciones locales franquistas para ver su evolución en el tardofranquismo en los capítulos posteriores. También analizaremos las problemáticas que planteó su articulación y construcción en contacto con la población que decían representar.

LA RED INSTITUCIONAL-PROVINCIAL DEL FRANQUISMO

La dictadura militar de Franco –por medio de estas instituciones locales– facilitó el reencuentro de los diversos poderes locales, abanderados por la ideología nacionalcatólica que legitimó los contenidos contrarrevolucionarios del nuevo régimen.2

El ámbito de la institución provincial devino fundamental y su ordenación fue clave una vez el bando franquista iba avanzando y conquistando posiciones en el territorio durante la Guerra Civil. La eliminación de cualquier vestigio de la realidad republicana fue el objetivo clave que se marcó para establecer, sobre aquellos rescoldos, la «nueva realidad franquista». Así se presentó una legislación adaptada a las nuevas formas de ejercicio del poder que seguía un doble objetivo: por un lado, acabar con cualquier tipo de representación democrática institucional y, en segundo lugar, buscar y cooptar un personal político que fuera leal a los principios fundamentales del Movimiento, subordinado al poder central y que sirviera de manera «fiel» y «desinteresada» al Caudillo.

En definitiva, esta red de instituciones locales resultó fundamental para dotar al nuevo sistema político de una base de dirección nueva que le aportase una mayor legitimidad. Ahora estábamos ante una nueva realidad donde había que hacer las cosas de manera diferente a la etapa política republicana. Así se impulsó un proyecto político monolítico, depurador y centralizador que se concretó en un cambio en los mecanismos para acceder al control de los centros donde se hacía la política. Terminar, por tanto, con el sistema electoral precedente y el control de acceso era, para la lógica del franquismo, la mejor forma de cerrar el paso a reivindicaciones democráticas del pasado. Ahora, la sumisión y la subordinación en sus manifestaciones más puras y el hieratismo más rígido en el ejercicio del poder marcaron la propia evolución de las instituciones provinciales y locales del régimen.3

Ante esta nueva realidad, ¿cuáles eran las ventajas de obtener un puesto en la administración local que tenía, por tanto, escaso margen de maniobra y unos presupuestos que las atenazaban? Las circunstancias que acompañaron a la guerra, primero, y a la victoria, después, generaron una serie de bienes e influencias muy preciadas y, en torno a ellas, se hilaron nuevas adhesiones y lealtades. Así, las viejas relaciones de poder se reformularon y las antiguas clientelas se reconstruyeron en torno a los que estaban a punto de ganar la guerra en abril de 1939. Ocupar un puesto en una institución provincial generaba, por tanto, un bien de influencia valioso sobre el entorno inmediato y de conexión con la superioridad lo que podía ser utilizado en beneficio del interesado o de los administrados que él considerase. Además, estas nuevas redes clientelares giraban en torno a los mandatarios locales quiénes tenían capacidad de maniobra para decidir puestos y cargos locales, favorecer a determinadas familias y empresas y, en definitiva, primar unos intereses frente a otros.

Con el franquismo, todos los principales cargos que aquí señalamos serían ocupados por nombramiento directo y superior estableciéndose una relación de confianza y dependencia de arriba a abajo que sólo podía ser desquebrajada en la misma dirección, incluso en el supuesto de una dimisión o en una destitución fulminante.4 Esta jerarquización que caracterizaba al régimen franquista, como base para el mantenimiento de la homogeneidad política, es el hilo explicativo de la limitación de las atribuciones municipales, último peldaño de este sistema jerárquico. En este contexto, la figura del alcalde era, más bien, la de un delegado gubernamental que la de un representante del municipio ante otras instancias de poder. Pese a ello, la figura pública del máximo representante municipal ganó peso en la dictadura convirtiéndose en el verdadero líder local franquista junto con el gobernador civil. Este hecho presentó una continuidad cronológica ya que cuando se realizaron, a partir de 1948, las elecciones municipales por tercios, el principal administrador consistorial nunca dejó de ser designado por el gobernador, como también sucedió con el presidente de la diputación.5

LOS AYUNTAMIENTOS: CONTEXTO HISTÓRICO Y MARCO LEGAL

El ayuntamiento se había constituido como una institución relevante a partir de la Constitución de Cádiz. Centro del poder local, los administradores del consistorio habían gozado de poderes de gestión y delegación de la autoridad superior en toda la época liberal y esa autoridad local era fundamental para los administrados. El peso político del alcalde dentro del consistorio es lo que fue variando a lo largo de toda evolución histórica española, así como su designación.

El texto legal clave de regulación de esta institución en el franquismo fue la Ley de Bases de Régimen Local aprobada el 17 de julio de 1945. Su redacción tuvo lugar en la fase de reordenación, fijación legal y revisión estatal que caracterizó a los años centrales de la década de los cuarenta y que se inició con la aprobación de la Ley de Creación de las Cortes Españolas en 1942. En este sentido, durante esa etapa también fueron promulgados el Reglamento Provisional de las Cortes (1943), el Fuero de los Españoles (1945), la Ley de Referéndum (1945) y la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947).

Los principios recogidos en la Ley de Bases de Régimen Local de 1945 y que afectan al ayuntamiento permanecieron vigentes hasta lo momentos finales de la dictadura, si bien en los años siguientes se elaboraron otros textos referidos a la vida municipal de carácter complementario que no modificaron la base de la ley que rigió la institución durante el régimen franquista.6

En la ley de 1945 se estableció que los ayuntamientos –como las diputaciones– eran corporaciones públicas de fines económico-administrativos encargadas del gobierno y la dirección de los intereses peculiares de su territorio y que debían actuar bajo la dirección ministerial sin sobrepasar un estricto marco competencial. De esta manera, la actividad de cada consistorio quedaba limitada al desarrollo de las tareas de urbanismo, conservación del patrimonio, aprovechamiento de los bienes comunales, salubridad, higiene, abastos, transportes, instrucción, cultura, beneficencia, policía, concursos y exposiciones, ferias, mercados, fomento del turismo y cualquier otra obra o servicio que respondiera «a las aspiraciones ideales de la corporación». Con ello se limitó las atribuciones políticas de los municipios sin pensar que muchas de estas atribuciones también eran una manera de expresión política indirecta. El nombramiento de director general de esta institución –el alcalde–, cabeza de partido y principal autoridad, no se dejó al azar:

A través del nombramiento de los primeros ediles, el Gobierno estatal se aseguraba el control del poder e influencia que aquéllos tenían, de acuerdo con un sistema en el que toda autoridad se convierte en subordinada de la superior de la que depende por entero. De este modo se justificaba, en un primera etapa amplia, la unión en la misma persona de la Presidencia de la Corporación Municipal y la Jefatura Local de Falange Española, algo que ejemplificaba la articulación de la maquinaria centralista del Estado a través de la adhesión a Franco.7

Así, los ayuntamientos en el franquismo tuvieron un fuerte carácter unipersonal. El poder recayente en la figura del alcalde era total, en él se encontraba las funciones de presidente del consistorio, jefe de la administración local y delegado gubernamental en el término. Su nombramiento dependía directamente del ministro de la Gobernación en las capitales y en los municipios de más de 10.000 habitantes. En el resto de poblaciones, su nombramiento dependía del gobernador civil. Con ello se conseguía un doble objetivo: por un lado, lograr el principio de jerarquía infalible sobre el que se articulaban los órganos de poder en el franquismo y, por otro, eliminar el principio de representatividad logrado en etapas anteriores. Su designación formaba parte de la lógica dictatorial: directamente nombrado por Franco, a partir de sus delegados –los gobernadores civiles–.

Los requisitos necesarios para poder optar a una alcaldía eran, como en la mayoría de las otras instituciones, ser español, tener más de 25 años de edad y «reunir las debidas condiciones de idoneidad, competencia y arraigo en la localidad», una expresión tan genérica e indeterminada que no significaba en la práctica ninguna limitación a la discrecionalidad nominativa. Además, quién ostentaba el cargo no cobraba por ello, enfatizando la idea de servicio a la patria y al Caudillo, aunque en los municipios mayores la Corporación podía asignarle a su presidente una cantidad fija para los gastos de representación que no podía exceder del 1% del presupuesto ordinario de ingresos. Esta circunstancia explica que la mayoría de ediles y alcaldes continuase con su profesión ordinaria anterior mientras las obligaciones relativas al cargo se lo permitiesen.8

Según quedaba definido en la Base Decimocuarta de la Ley de Régimen Local de 1945, al alcalde le correspondían las siguientes atribuciones que enumeramos a continuación:

1) Convocar, presidir, suspender y levantar sesiones y dirigir las deliberaciones, pudiendo decidir los empates con voto de calidad.

2) Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados cuando no mediase la causa legal para su suspensión.

3) Dirigir e inspeccionar los servicios y obras municipales, los de la policía urbana y rural y de subsistencia, dictando los bandos y disposiciones convenientes.

4) Decidir la incoación de expedientes disciplinarios y la suspensión previa de funcionarios designados por la Corporación, el nombramiento y la sanción de los empleados que usasen armas y de los sometidos a la legislación de trabajo.

5) Reprimir y castigar las faltas de desobediencia a su autoridad y las infracciones de las ordenanzas y reglamentos municipales.

6) Ordenar los pagos y rendir cuentas de la administración del patrimonio municipal y de la gestión de los presupuestos.

7) Representar judicial y administrativamente al ayuntamiento y a sus establecimientos dependientes.

8) Presidir las subastas y concursos para ventas, arrendamientos, suministros y toda clase de servicios y obras municipales, así como todas las demás facultades de gobierno y administración no reservadas expresamente a la Corporación.

A esta funciones debemos añadir las que se emanaban de su posición como delegado de poder del Gobierno en la provincia: hacer cumplir las leyes gubernativas, mantener el orden y proveer a la seguridad pública e individual, cuidar de que se prestasen con exactitud los servicios y cargas impuestas por el Estado, adoptar personalmente y bajo su responsabilidad las medidas que considerasen necesarias en caso de gravedad producida por epidemia, trastorno de orden público, guerra, inundación o cualquier accidente análogo.

Como vemos, el alcalde franquista detentaba la totalidad del ejercicio del poder en su municipio desde los puntos de vista político y administrativo, a excepción de las atribuciones expresamente conferidas a otros organismos. Resultaba el máximo exponente del régimen a escala municipal o, en otras palabras, el último eslabón de la cadena centralizadora. Destacó, sobre cualquier otra consideración, su carácter de delegado gubernativo, algo que no se modificó a lo largo de todo el régimen, incluso con la nueva ley de 1975. En este sentido, en 1977, cuando todavía se mantenía la organización de los ayuntamientos impuesta por la dictadura, se afirmaba lo siguiente:

La ley de 1945 ‘fabrica’ un alcalde para hacer tanto a nivel municipal como, sobre todo, estatal en la localidad [...] El alcalde es poder [...] El alcalde es el instrumento a través del cual el Estado va a realizar su política a nivel municipal, quedando cualquier otra consideración totalmente relativizada; a la vez que las formas jurídicas de este órgano –presidencia del ayuntamiento, jefatura de la Administración Municipal, delegación gubernativa– son meras coberturas de ese poder actuante desde instancias externas al municipio.9

Pero lo cierto es que las amplias atribuciones que le fueron otorgadas por la legislación franquista propiciaron una profunda inflexión en el contenido esencial del concepto de alcalde, hasta el punto que puede considerarse como el giro más importante de los operados en la evolución interna de la institución en su historia desde los comienzos del constitucionalismo. En efecto, la dictadura concedió a los primeros ediles un sentido general que les equiparaba a los corregidores de los pueblos en su versión decimonónica, cuya principal función fue la de facilitar la intervención central y su control sobre los ayuntamientos. Paralelamente a ello, su poder era también equiparable al de los gestores en un estado de excepción. Ambas características se concentraron en los alcaldes de la ciudad de Valencia una vez la autoridad central iba perdiendo entidad y entrando en crisis terminal. Asimismo, la ley estableció, en la línea con la propia esencia del régimen, la duración indefinida del cargo, circunstancia que nuevamente recibió las críticas de ciertos sectores críticos dentro del régimen que apostaban por una limitación de mandato. Los ceses eran decididos por el ministro de la Gobernación «por razones de interés público» creando un grado de incertidumbre y discrecionalidad que favorecía el control de poder central y una lealtad ciega de sus delegados municipales.

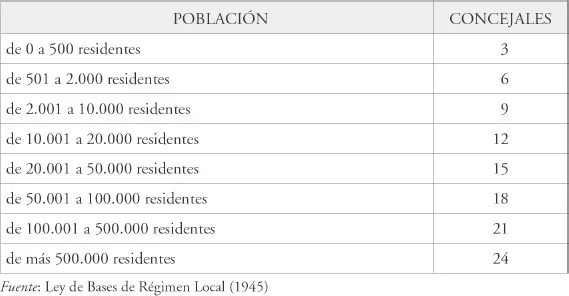

Además del alcalde, los ayuntamientos franquistas estaban compuestos por un número de concejales proporcional al conjunto de residentes en el término municipal correspondiente. La escala utilizada, expresada a continuación, favorecía a los municipios menores donde la relación edil/vecinos era más representativa que en las poblaciones mayores (tabla 1).

TABLA 1

Número de concejales por número de población

Pero lo cierto es que estos ediles tenían escasa capacidad de decisión política y resultaban, más bien, delegados de los alcaldes en determinadas barriadas o asuntos municipales por él establecidos. La última decisión en todos los aspectos de la vida municipal era competencia del alcalde, principal...