- 360 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

Descripción del libro

Oliver Sacks evoca en este libro de memorias su niñez en Inglaterra. Cuando tenía seis años estalla la Segunda Guerra Mundial y es enviado, junto con su hermano Michael, a un internado en el campo. Cuatro años después, a su regreso a Londres, Michael enloquece, y Oliver encuentra su salvación personal en el mundo de la ciencia. Quien lo inicia es su tío Dave, «el tío Tungsteno», dueño de una fábrica de bombillas eléctricas. Y así, totalmente absorto en la física y la química, el adolescente va construyéndose un peculiar paraíso intelectual, donde sus héroes son Lavoisier, Marie Curie, Mendeleev y su tabla de los elementos...

Preguntas frecuentes

Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.

No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.

Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete

- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».

- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Sí, puedes acceder a El tío Tungsteno de Oliver Sacks, Damià Alou en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Technology & Engineering y Science & Technology Biographies. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Categoría

Technology & EngineeringCategoría

Science & Technology Biographies1. EL TÍO TUNGSTENO

Muchos de mis recuerdos infantiles son de metales: desde el principio, parecieron ejercer un poder sobre mí. Sobresalían, visibles entre la heterogeneidad del mundo, porque brillaban, relucían, por ser plateados, por su tersura y peso. Al tacto parecían fríos, y resonaban cuando los golpeaban.

Del oro me encantaba que fuera amarillo, que pesara. Mi madre se quitaba el anillo de boda del dedo y me lo entregaba, y me decía que nada podía profanarlo, que nunca perdía su lustre. «Mira cómo pesa», añadía. «Pesa más que el plomo.» Yo sabía lo que era el plomo, pues había levantado la pesada y blanda tubería que un año dejó el fontanero. El oro también era blando, me decía mi madre, de modo que normalmente lo combinaban con otro metal para que resultara más duro.

Lo mismo pasaba con el cobre: la gente lo mezclaba con estaño para producir bronce. ¡Bronce! La sola palabra era para mí como una trompeta, pues una batalla iba asociada con el valeroso entrechocar de bronce con bronce, lanzas de bronce contra escudos de bronce, el gran escudo de Aquiles. Todos nosotros –mi madre, mis hermanos y yo– teníamos nuestros menorahs de bronce para la Hanuká.1 (Mi padre tenía uno de plata.)

Conocía el cobre, el rosa brillante del enorme caldero de cobre que había en nuestra cocina, y que sólo se bajaba una vez al año, cuando los membrillos y las manzanas silvestres estaban maduros en el jardín y mi madre los hervía para preparar jalea.

Conocía el cinc: la pila para pájaros mate y levemente azulada que había en el jardín era de cinc; y el estaño, por el pesado papel metálico en que se envolvían los sándwiches cuando íbamos de picnic. Mi madre me enseñó que cuando el estaño o el cinc se doblaban emitían un «grito» especial. «Se debe a la deformación de la estructura cristalina», me dijo, olvidando que yo tenía cinco años y no entendía lo que me decía. De todos modos sus palabras me fascinaron, me hicieron querer saber más.

En el jardín teníamos un enorme rodillo forjado en hierro para alisar la hierba: mi padre decía que pesaba doscientos cincuenta kilos. Nosotros, como éramos niños, apenas podíamos moverlo, pero mi padre era muy fuerte y capaz de alzarlo del suelo. Siempre estaba un poco oxidado, y eso me preocupaba, pues el óxido se escamaba, dejando pequeñas cavidades y costras, y tenía miedo de que algún día el rodillo se corroyera y se hiciera añicos, quedando reducido a una masa de polvo y escamas rojas. Para mí los metales tenían que ser algo estable, como el oro, capaz de eludir los estragos del tiempo.

A veces le suplicaba a mi madre que se quitara su anillo de compromiso y me enseñara el diamante que había en él. Su destello era único, casi como si emitiera más luz de la que absorbía. Mi madre me enseñaba con qué facilidad rayaba el cristal, y luego me decía que me lo llevara a los labios. Tenía una frialdad extraña, sobrecogedora; los metales resultaban fríos al tacto, pero el diamante era gélido. Eso era porque conducía muy bien el calor –mejor que cualquier otro metal–, por lo que se llevaba el calor corporal de los labios cuando éstos lo tocaban. Era una sensación que jamás iba a olvidar. En otra ocasión, me enseñó cómo, si acercabas un diamante a un cubito de hielo, transmitía el calor de la mano al hielo, cortándolo como si fuera mantequilla. Mi madre me dijo que el diamante era una forma especial de carbono, como el carbón que utilizábamos en todas las habitaciones en invierno. Eso me dejaba perplejo: ¿cómo era posible que el carbón, una sustancia negra, quebradiza y opaca, fuera lo mismo que la gema dura y transparente que había en su anillo?

Me encantaba la luz, sobre todo la iluminación de las velas del Sabbath los viernes por la noche, cuando mi madre decía una oración en voz baja mientras las encendía. Una vez encendidas, no se me permitía tocarlas. Eran sagradas, me decían, sus llamas eran santas, no se podía jugar con ellas. Me quedaba hipnotizado viendo el pequeño cono de llama azul que había en el centro de la vela: ¿por qué era azul? En nuestra casa usábamos el carbón para hacer fuego, y yo a menudo me quedaba mirando el centro del fuego, observando cómo pasaba de un resplandor rojo pálido a naranja, a amarillo, y entonces le echaba aire con el fuelle hasta que se ponía casi al rojo vivo. ¿Se volvería azul, me preguntaba, si lo calentaba lo suficiente, se pondría al azul vivo?

¿Ardían el sol y las estrellas de la misma manera? ¿Por qué nunca se extinguían? ¿De qué estaban hechas? Me tranquilizó saber que el núcleo de la tierra era una gran bola de hierro: parecía algo sólido, algo en lo que se podía confiar. Y me alegró averiguar que nosotros mismos estábamos hechos de los mismos elementos que el sol y las estrellas, que algunos de mis átomos podrían haber formado parte alguna vez de una estrella lejana. Pero eso también me asustaba, tenía la sensación de que sólo tenía mis átomos en préstamo y podían huir en cualquier momento, salir volando como los finos polvos de talco que veía en el cuarto de baño.

Constantemente les preguntaba cosas a mis padres. ¿De dónde venía el color? ¿Por qué mi madre utilizaba la espiral de platino que colgaba sobre la cocina para encender el fogón de gas? ¿Qué le pasaba al azúcar cuando uno lo removía dentro del té? ¿Adónde iba? ¿Por qué el agua borboteaba al hervir? (Me gustaba contemplar cómo rompía a hervir el agua sobre los fogones, ver cómo temblaba a causa del calor antes de borbotear.)

Mi madre me enseñaba otros prodigios. Tenía un collar de ámbar reluciente y amarillo, que, al frotarlo, atraía pequeños papelitos que salían volando y se quedaban pegados a él. O me acercaba el ámbar electrificado a la oreja, y oía un leve chasquido, una chispa.

David y Marcus, mis dos hermanos, que tenían nueve y diez años más que yo respectivamente, eran aficionados a los imanes, y les encantaba enseñarme cómo funcionaban colocando el imán debajo de un papel en el que habían esparcido limaduras de hierro. Jamás me cansaba de contemplar los extraordinarios dibujos que se formaban entre los polos del imán. «Son las líneas de fuerza», me explicaba Marcus, pero yo seguía sin saber de qué me hablaba.

Y luego estaba el transistor de cristal que Michael me regaló, que yo encendía en la cama, moviendo la aguja sobre el cristal hasta que oía una emisora fuerte y clara. Y los relojes luminosos: teníamos la casa llena, pues mi tío Abe había sido un pionero en la invención de las pinturas luminosas. Y esos relojes, al igual que la radio, me los llevaba a la cama por la noche, donde iluminaban mi caverna de sábanas, mi bóveda privada y secreta, con una luz verdosa y sobrenatural.

Todas estas cosas –el ámbar frotado, los imanes, el transistor de cristal, los diales del reloj con sus inagotables centelleosme hacían concebir la existencia de fuerzas y rayos invisibles, la idea de que, debajo del mundo conocido y visible de colores y apariencias, existía un mundo oscuro y oculto de leyes y fenómenos misteriosos.

Siempre que «se fundían los plomos», mi padre abría la caja de fusibles de porcelana que había en lo alto de la pared de la cocina, identificaba el fusible que se había fundido, ahora reducido a una masa informe, y lo reemplazaba con un fusible nuevo de un alambre blando y extraño. Era difícil imaginar que un metal pudiera fundirse: ¿podía ser que un fusible estuviera hecho del mismo material que el rodillo para alisar el césped o que una lata?

Mi padre me dijo que los fusibles estaban hechos de una aleación especial, una combinación de estaño, plomo y otros metales. Todos ellos tenían un punto de fusión relativamente bajo, pero el punto de fusión de la aleación que formaban era aún más bajo. Me preguntaba cómo era eso posible. ¿Cuál era el secreto del punto de fusión extrañamente bajo de ese nuevo metal?

Y ya puestos a preguntar: ¿qué era la electricidad, y cómo fluía? ¿Era un fluido, como el calor, que también podía transmitirse? ¿Por qué el metal lo conducía, y la porcelana no? Todo eso también precisaba explicación.

Mis preguntas eran infinitas, y lo abarcaban todo, aunque tendían a girar de manera interminable en torno a mi obsesión, los metales. ¿Por qué brillaban? ¿Por qué eran lisos? ¿Por qué fríos? ¿Por qué duros? ¿Por qué pesados? ¿Por qué se doblaban y no se partían? ¿Por qué resonaban? ¿Por qué dos metales blandos como el cinc y el cobre, o el estaño y el cobre, se combinaban y daban lugar a un metal más duro? ¿Por qué el oro era de ese color y nunca se estropeaba? Mi madre tenía paciencia, e intentaba explicármelo, pero al final, cuando acababa con su paciencia, me decía: «Esto es todo lo que sé. Si quieres enterarte de más cosas, tendrás que preguntarle al tío Dave.»

Desde siempre le habíamos llamado tío Tungsteno, pues fabricaba bombillas con filamentos de fino alambre de tungsteno. Su empresa se llamaba Tungstalite, y yo iba a menudo a visitarle a la vieja fábrica de Farringdon, donde le observaba trabajar, vestido con camisa de cuello de pajarita y remangado. Había que prensar, martillear y sinterizar el tungsteno en polvo, pesado y oscuro, y a continuación convertirlo en un hilo cada vez más fino para los filamentos. Las manos de mi tío siempre estaban manchadas del polvo negro, y por mucho que se las lavara no había manera de quitarlo (tendría que haberse hecho arrancar toda la epidermis, e incluso eso, era de sospechar, no habría bastado). Yo me decía que después de treinta años trabajando con tungsteno debía de tener aquel pesado elemento en los pulmones y los huesos, y en todos los vasos sanguíneos, órganos y tejidos del cuerpo; y lo consideraba un prodigio, no una maldición: le veía vigorizado y fortalecido por aquel poderoso elemento, poseedor de una fuerza y una resistencia casi inhumanas.

Siempre que visitaba la fábrica, mi tío me llevaba a ver las máquinas, o hacía que me acompañara su capataz. (El capataz era un hombre bajo y musculoso, un Popeye de enormes antebrazos, prueba palpable de las ventajas de trabajar con tungsteno.) Nunca me cansaba de aquellas ingeniosas máquinas, siempre primorosamente limpias y esbeltas, ni del horno en el que el polvo negro se compactaba hasta formar barras densas y duras de brillo grisáceo.

Durante mis visitas a la fábrica, y a veces estando en casa, el tío Dave me enseñaba cosas de los metales con la ayuda de pequeños experimentos. Yo sabía que el mercurio, ese extraño metal líquido, era increíblemente pesado y denso. Incluso el plomo flotaba en él, como me demostró mi tío colocando una bala de plomo en un cuenco de mercurio. Pero entonces se sacaba una barrita gris del bolsillo, y, para mi asombro, se iba inmediatamente al fondo. Ése, decía, era su metal, el tungsteno.

El tío Dave adoraba la densidad del tungsteno que fabricaba, su cualidad refractaria y su gran estabilidad química. Le encantaba manejarlo: el alambre, el polvo, pero, sobre todo, los consistentes lingotes y barritas. Los acariciaba, los mantenía en equilibrio en las manos (me parecía que con ternura). «Tócalo, Oliver», decía, acercándome una barrita. «No hay nada en el mundo que tenga el tacto del tungsteno sinterizado.» Les daba unos golpecitos a las barritas y emitían un tintineo que resonaba en el aire. «El sonido del tungsteno», decía el tío Dave, «no hay nada parecido.» Yo no sabía si era cierto, pero jamás lo puse en duda.

Yo era el benjamín de la familia (el menor de cuatro hermanos, y mi madre la decimosexta de dieciocho), y había nacido casi cien años después que mi abuelo materno, al que nunca conocí. Nació en 1837 en un pueblecito de Rusia, y le bautizaron con el nombre de Mordechai Fredkin. De joven consiguió evitar que el ejército cosaco lo reclutara por la fuerza y huyó de Rusia utilizando el pasaporte de un muerto llamado Landau; tenía sólo dieciséis años. Con el nombre de Marcus Landau llegó a París y luego fue a Frankfurt, donde se casó (su mujer también tenía dieciséis años). Dos años después, en 1855, habiendo nacido ya su primer hijo, se trasladaron a Inglaterra.

El padre de mi madre era, según dicen todos, un hombre al que atraía por igual lo espiritual que lo físico. Primero fue fabricante de botas y zapatos, luego shochet (carnicero kosher)2 y finalmente tendero, pero también era un erudito hebreo, un místico, matemático aficionado e inventor. Sus intereses eran muy variados: entre 1888 y 1891 publicó un periódico, el Jewish Standard, en el sótano de su casa; le interesaba la nueva ciencia de la aeronáutica y se escribía con los hermanos Wright, quienes fueron a visitarle cuando estuvieron en Londres, a principios del siglo pasado (algunos de mis tíos aún lo recuerdan). Mis tíos y tías me contaban que sentía pasión por los complicados cálculos matemáticos, que hacía mentalmente mientras estaba en la bañera. Pero su principal afición era inventar lámparas –lámparas de seguridad para minas, lámparas para carruajes, farolas–, y en la década de 1870 patentó muchas.

Mi abuelo, en su condición de erudito y autodidacta, era ferviente partidario de la educación –y sobre todo de la educación científica– de todos sus hijos, fueran niños –tenía nueve– o niñas –también nueve–. Fuera por ello o por compartir su apasionado entusiasmo, siete de sus hijos, con el tiempo, se vieron atraídos por las matemáticas y las ciencias físicas, al igual que él. Sus hijas, por el contrario, prefirieron las ciencias humanas: la biología, la medicina, la educación y la sociología. Dos de ellas fundaron escuelas. Otras dos fueron profesoras. Mi madre, al principio, dudaba entre las ciencias físicas y las humanas: de niña le atraía especialmente la química (su hermano mayor Mick acababa de iniciar su trayectoria profesional como químico), pero luego se convirtió en anatomista y cirujana. Aun así jamás perdió la pasión ni el gusto por las ciencias físicas, ni tampoco el deseo de ver lo que había bajo la superficie de las cosas, de explicarlas. Por ello, las mil y una preguntas que le formulaba de pequeño rara vez encontraban una respuesta impaciente o perentoria, sino que me daba explicaciones detalladas que me cautivaban (aunque a menudo se me escaparan). Desde el principio me vi estimulado a interrogar, a investigar.

Con tantos tíos y tías (y un par más por parte de mi padre), tenía casi un centenar de primos; y como casi toda la familia vivía en Londres (aunque había ramas que se extendían por los Estados Unidos, Europa y Sudáfrica), en ocasiones señaladas se reunía toda la tribu. Disfruté de esta sensación de tener una gran familia desde mi más tierna infancia, y llevaba aparejada la idea de que la ocupación familiar, aquello a lo que nos dedicábamos, era a hacer preguntas, a ser «científicos», del mismo modo que éramos judíos o ingleses. Yo me contaba entre los primos más pequeños –tenía primos en Sudáfrica que eran cuarenta y cinco años mayores que yo–, y algunos eran científicos o matemáticos de profesión; otros, sólo un poco mayores que yo, ya estaban enamorados de la ciencia. Tenía un primo que era un joven profesor de física; tres daban clase de química en la universidad; y otro, precoz, a sus quince años ya despuntaba como una gran promesa matemática. No puedo evitar imaginar que en todos nosotros había algo de mi abuelo.

2. «37»

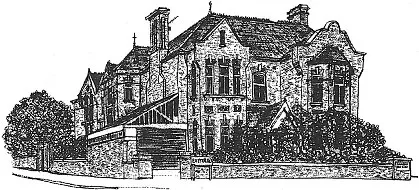

Crecí en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, en una enorme casa eduardiana llena de recovecos situada en el noroeste de Londres. Como estaba en la esquina donde se encontraban Mapesbury y Exeter Road, la casa del 37 de Mapesbury Road daba a ambas calles, y era más grande que las de nuestros vecinos. Era un edificio básicamente cuadrado, casi cúbico, aunque tenía un porche delantero con tejado a dos aguas que sobresalía, como la entrada de una iglesia. También había miradores en saledizo a ambos lados, por lo que entre ellos la pared se ahuecaba, dándole al tejado una forma bastante compleja, que a mí me parecía la de un cristal gigante. La casa era de ladrillo rojo, de un peculiar color crepúsculo suave. Tras haber estudiado un poco de geología imaginé que debía de ser alguna vieja piedra arenisca de la era devoniana,3 idea auspiciada por el hecho de que todas las calles que nos rodeaban –Exeter,...

Índice

- PORTADA

- 1. EL TÍO TUNGSTENO

- 2. «37»

- 3. EXILIO

- 4. «UN METAL IDEAL»

- 5. LUZ PARA LAS MASAS

- 6. LA TIERRA DE LA ESTIBINA

- 7. QUÍMICA RECREATIVA

- 8. HEDORES Y EXPLOSIONES

- 9. VISITAS A DOMICILIO

- 10. UN LENGUAJE QUÍMICO

- 11. HUMPHRY DAVY: UN QUÍMICO POETA

- 12. IMÁGENES

- 13. LAS MADERITAS REDONDAS DEL SEÑOR DALTON

- 14. LÍNEAS DE FUERZA

- 15. VIDA FAMILIAR

- 16. EL JARDÍN DE MENDELÉIEV

- 17. UN ESPECTROSCOPIO DE BOLSILLO

- 18. FUEGO FRÍO

- 19. MI MADRE

- 20. RAYOS PENETRANTES

- 21. EL ELEMENTO DE MARIE CURIE

- 22. CANNERY ROW

- 23. EL MUNDO LIBERADO

- 24. LUZ BRILLANTE

- 25. EL FIN DEL ROMANCE

- EPÍLOGO

- AGRADECIMIENTOS

- CRÉDITOS DE LAS ILUSTRACIONES

- LÁMINAS

- CRÉDITOS

- NOTAS