![]()

CAPÍTULO 1

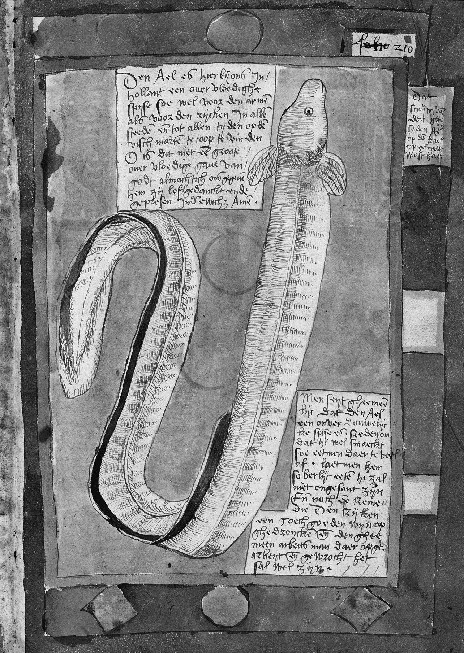

Género Anguilla

No hay ningún animal cuyo origen y existencia sus

cite tal número de falsas creencias y fábulas ridículas.1

LEOPOLD JACOBY,

«La cuestión de la anguila», 1879

![]()

A Aristóteles le desconcertaban las anguilas.

No importa cuántas de ellas abriera el gran pensador griego: era incapaz de encontrar rastro alguno de su sexo. Todos los demás peces que había examinado en su laboratorio de la isla de Lesbos tenían huevos fácilmente detectables (y a menudo absolutamente deliciosos) y testículos visibles, aunque internos. Pero la anguila parecía ser completamente asexual. De modo que, cuando Aristóteles se puso a escribir sobre ella en su tratado pionero sobre los animales, en el siglo IV a. C., el más metódico de los filósofos naturales se vio obligado a concluir que la anguila «no procede ni de una pareja ni de un huevo», sino que, en lugar de ello, nacía de las «entrañas de la tierra», emergiendo espontáneamente del lodo; él creía que esas huellas en forma de gusano que a veces vemos en la arena mojada eran embriones de anguila emergiendo del suelo.2

Aristóteles fue el primer auténtico científico y el padre de la zoología. Realizó agudas observaciones científicas sobre cientos de criaturas, pero personalmente no me sorprende que se dejara burlar por las anguilas. Estos resbaladizos personajes mantienen sus secretos especialmente bien guardados. La idea de que emergen de la tierra resulta fantástica, pero no más que la verdad, dado que la denominada anguila común, Anguilla anguilla, inicia su vida como un huevo suspendido en las profundidades de un bosque submarino del mar de los Sargazos, la parte más profunda y más salada del Atlántico. Cuando apenas es una brizna de vida no mayor que un grano de arroz, inicia una odisea que se prolongará hasta tres años y la llevará a los ríos de Europa, durante la cual experimenta una transformación tan radical que podría compararse a que un ratón se convirtiera en un alce. Luego pasa varias décadas viviendo en el lodo y engordando, solo para repetir su extenuante viaje de 6.000 kilómetros de regreso a su oscuro seno oceánico, donde desova en los sombríos recovecos de la plataforma continental y luego muere.

El hecho de que la anguila solo alcance la madurez sexual después de su cuarta y última metamorfosis, prácticamente al final de esa vida tan peculiar, ha contribuido a oscurecer sus orígenes y le ha otorgado un estatus mítico. Durante siglos, la tarea de desentrañar el misterio ha enfrentado a unas naciones con otras, ha llevado al hombre a los más remotos confines oceánicos, y ha atormentado a algunas de las mejores mentes de la historia de la zoología, dado que todos parecían competir entre sí a la hora de inventar la teoría más descabellada para explicar la génesis de la anguila. Pero, por muy extravagante que fuera, ninguna de ellas podía equipararse a la verdadera historia de la anguila común, que es cualquier cosa menos ordinaria: un extraordinario relato en el que intervienen nazis hambrientos de anguilas, obsesivos buscadores de gónadas, pescadores armados hasta los dientes, el más famoso psicoanalista del mundo... y yo misma.

De niña, también yo estaba algo obsesionada con las anguilas. Cuando tenía unos siete años mi padre enterró una vieja bañera victoriana en el jardín, y transformar aquella tina estéril para la ablución humana en el perfecto ecosistema acuático de una charca pronto se convirtió en mi principal pasatiempo. Yo era una niña un tanto friki, y me tomé muy en serio la misión. Cada domingo mi padre me llevaba a visitar las fosas de un humedal cercano, Romney Marsh, donde pasaba horas felices tratando de capturar cualquier forma de vida con una improvisada trampa animal subacuática que él me había confeccionado con un par de viejos visillos. Al final de la jornada volvíamos triunfantes, embriagados con el entusiasmo de los exploradores victorianos y con nuestro botín chapoteando en la parte trasera de su vieja y pequeña camioneta, listo para ser identificado e introducido en mi acuoso reino. Los animales venían por parejas: ranas, tritones, espinosos, girínidos y guérridos se unieron todos ellos a la fiesta de mi bañera. Por desgracia, no ocurría lo mismo con las anguilas. Mi fiel red las recogía adecuadamente, pero intentar transferir sus viscosos cuerpos al cubo era como tratar de retener agua entre las manos. Cada vez que cogía una se me escapaba y se deslizaba a la seguridad de la tierra, actuando más como una serpiente que como un pez fuera del agua. Eran criaturas esquivas, y capturarlas se convirtió en mi Santo Grial.

Lo que yo no sabía era que, de haber tenido éxito en mi misión, las anguilas habrían puesto fin a la agradable fiesta de mi charca comiéndose a todos los demás invitados. Las anguilas pasan la fase de su vida que transcurre en agua dulce comportándose como boxeadores profesionales que necesitaran ganar peso para una pelea de campeonato; en su caso, preparándose para el largo viaje de regreso al mar de los Sargazos, donde se reproducirán. Para lograr ese objetivo se comen todo lo que se mueve, incluyendo las unas a las otras. Su voraz apetito se puso de manifiesto en un terrible experimento realizado en París por un par de científicos franceses a finales de la década de 1930. Los investigadores colocaron a un millar de angulas –como se denomina a las anguilas jóvenes, de hasta unos ocho centímetros de largo– en un tanque de agua. Se las alimentó diariamente; pero, aun así, al cabo de un año solo quedaban setenta y una anguilas, que ahora habían triplicado su tamaño. Tres meses más tarde, después de lo que un periodista local calificara como «escenas diarias de canibalismo», solo quedaba una única campeona: una hembra que medía unos 33 centímetros de longitud.3 Siguió viviendo sola otros cuatro años, hasta que fue accidentalmente asesinada por los nazis, que sin querer cortaron su suministro de gusanos durante su ocupación de París.

Este relato de terror habría sorprendido a las pasadas generaciones de naturalistas, que creían que la anguila era un benigno animal vegetariano con una especial debilidad por los guisantes; hasta el punto de que se decía que abandonaban su mundo acuático para ir en busca de sus jugosas legumbres favoritas en tierra. Tales historias eran cortesía de un monje dominico del siglo XIII llamado Alberto Magno, que en su obra De animalibus («Sobre los animales») señalaba: «La anguila también sale del agua por la noche allí donde puede encontrar guisantes, judías y lentejas.»4 La dieta hippie de la anguila todavía era moneda corriente en 1893, cuando se publicó A History of Scandinavian Fishes («Historia de los peces escandinavos»), que adornaba las «observaciones» del monje con deliciosos efectos sonoros. La hacienda de la condesa de Hamilton se vio invadida por anguilas que devoraban sus legumbres con «un sonido chasqueante, como el que hacen los cochinillos cuando comen».5 Aunque probablemente carecieran de los modales apropiados, las anguilas de la viuda formaban un banco adecuadamente exigente que «solo consumía la piel suave y jugosa» y descartaba el resto. Si bien es cierto que las anguilas pueden sobrevivir la extraordinaria cantidad de cuarenta y ocho horas fuera del agua, gracias a su piel viscosa y transpirable –una adaptación que les permite saltar de las charcas en busca de agua en épocas de sequía–, las historias relativas a sus extravagancias chasqueando los labios y robando guisantes resultan absolutamente delirantes.

La glotona época de agua dulce de la anguila se traduce en un impresionante aumento de tamaño, aunque quizá no tanto como el antiguo naturalista nos haría creer. Los peces siempre han dado lugar a exageraciones, como en los típicos relatos de pescadores acerca del «pez que se me escapó». Aun así, la afirmación que hace el gran naturalista romano Plinio el Viejo en su épico volumen Naturalis historia, de que las anguilas del río Ganges crecían hasta alcanzar los «treinta pies de largo» –unos 10 metros–, resultaba absolutamente descabellada incluso en este trillado género de mentiras.6 Izaak Walton, autor de la biblia de la pesca del siglo XVII, El perfecto pescador de caña, exhibe algo más de moderación cuando describe una anguila capturada en el río de Peterborough afirmando que «medía una yarda y tres cuartos de largo», es decir, alrededor de 160 centímetros.7 Walton estaba dispuesto a defenderse de cualquier escéptico añadiendo, algo apresuradamente: «Si no me cree, vaya a verlo a una de las cafeterías de King Street, en Westminster» (donde sin duda disfrutaba tomando capuchinos y obsequiando a los clientes con historias sobre sus aventuras de juventud en el mar).8 Más moderadas eran las medidas que proporcionaba Jørgen Nielsen, del Museo Zoológico de Copenhague, tras examinar el cuerpo de una anguila procedente de un estanque rural de Dinamarca.9 Según le dijo a Tom Fort, autor de una obra que llevaba por título The book of Eels («El libro de las anguilas»), aquel espécimen de campeonato alcanzaba los 125 centímetros. Por desgracia, el resbaladizo monstruo había sufrido una muerte prematura cuando el dueño del estanque lo había pillado amenazando a sus amadas aves acuáticas ornamentales y había acabado con él con su pala.

Las anguilas que yo cogía eran bastante más pequeñas, no mucho mayores en longitud y en grosor que un lápiz. Sin duda estaban más cerca del inicio de la fase de su vida en agua dulce, que puede durar de seis a treinta años, aunque se sabe de algunas anguilas que han vivido mucho más tiempo. Un espécimen sueco al que se dio el nombre de Putte, atrapado en 1863 en las inmediaciones de Helsingborg cuando todavía era una angula y conservado luego en un acuario local, murió a los ochenta y ocho años de edad. Su llorada muerte contó con una extensa cobertura mediática, ya que su edad récord le había valido un estatus de celebridad al que normalmente no suele tener acceso un pez largo y viscoso.

Estas longevas anguilas han visto invariablemente frustrado su impulso de emigrar de regreso al mar por el hecho de mantenerlas cautivas, a menudo como mascotas. Puede que una anguila parezca una opción poco convencional como animal de compañía –desde luego, no especialmente agradable para acurrucarse junto a ella–, pero se decía que el autor romano Quinto Hortensio lloró especialmente la muerte de la suya, «a la que tuvo durante mucho tiempo y amaba enormemente».10 Todo ello me lleva a sentirme aliviada por no haber logrado capturar nunca una anguila, a la que podría seguir estando emocionalmente ligada todavía hoy.

Puede que la existencia en agua dulce de la anguila sea larga y voraz, pero constituye tan solo una de las numerosas vidas del pez (aunque la única evidente para mí y para un incontable número de otros naturalistas durante siglos). El hecho es que no proporciona pista alguna sobre el resto de su ciclo vital –su nacimiento, reproducción y muerte–, que se desarrolla sumida en el mar y adopta una serie de apariencias tan improbablemente alternativas que en el pasado dieron lugar a un intenso esfuerzo internacional, que duraría unos dos mil años, para localizar las gónadas de esta criatura, que al final resultarían estar en el lugar equivocado.

Aristóteles fue uno de los primeros en sentirse desconcertado por la génesis de este pez aparentemente asexuado. Incorporó el origen de la anguila a su teoría de la generación espontánea, que aplicó generosamente a toda una ecléctica colección de bichos –desde moscas hasta ranas– cuya proliferación parecía inexplicable. Varios cientos de años después, Plinio el Viejo se tomó un respiro en la tarea de plagiar a sus antecesores griegos para ensayar sus propias e imaginativas ideas sobre la propagación de la anguila: propuso que esta se reproducía frotándose contra las rocas, y que «los fragmentos desprendidos cobran vida».11 Confiando en tener la última palabra sobre el asunto, el naturalista romano concluyó con un magistral broche de oro: «Esa es la única forma en la que crían.» Pero la fricción asexual de Plinio no era en realidad más que mera ficción.

Durante los siglos siguientes, los rumores fantásticos sobre la reproducción de la anguila se propagaron como conejos. Se decía que las anguilas surgían de las branquias de otros peces, del dulce rocío matutino (pero solo durante algunos meses) o de enigmáticas «perturbaciones eléctricas».12 Cierto «reverendo obispo» declaró a la Royal Society que había visto nacer jóvenes anguilas del entramado de paja de un tejado.13 Los huevos, afirmó, habían permanecido adheridos a las cañas del techado y habían sido incubados por el calor del sol. No todos los naturalistas eclesiásticos tenían una mentalidad tan abierta con respecto a aquel tipo de dudosos relatos. En su History of the Worthies («Historia de los notables»), Thomas Fuller mostraba su desdén por la creencia, muy extendida en las zonas pantanosas de Cambridgeshire, de que las esposas ilícitas y los hijos bastardos de los sacerdotes se salvaban de la condenación adoptando la forma de una anguila. Eso, afirmaba, era claramente «mentira». Y como para subrayar la gravedad de la cuestión, añadía en tono sentencioso: «Sin duda la persona que dio origen a tan detestable falsedad ya hace tiempo que ha recibido su merecido.»14 Puede que viviendo el resto de su vida como una babosa.

Los genios científicos de la Ilustración descartaron aquellas fantasiosas fábulas sustituyéndolas por sus propias teorías, menos ridículas, aunque no más acertadas. En 1692, Anton van Leeuwenhoek, el pionero holandés de los mundos microscópicos que descubrió tanto las bacterias como las células de la sangre, se alejó de la credibilidad con su hipótesis de que las anguilas, como los mamíferos, eran vivíparas, es decir, que sus huevos se fertilizaban internamente y las hembras daban a luz a crías vivas. Pero al menos Van Leeuwenhoek abrazó el contemporáneo método científico basando su suposición en observaciones reales. Había estado observando con su lente de aumento y había visto lo que parecían ser crías de anguila en lo que él supuso que era el útero del pez. Por desgracia, aquellos supuestos neonatos eran en realidad gusanos parásitos que invadían la vejiga de la anguila, y que de hecho Aristóteles ya había observado y descartado como tales casi dos mil años antes.

El botánico y zoólogo sueco del siglo XVIII Carlos Linneo también soste...