![]()

La leyenda del Santo Bebedor

![]()

![]()

I

Un atardecer de la primavera de 1934, un caballero de edad madura descendía por las escalinatas de piedra que, desde uno de los puentes sobre el Sena, conducen a la orilla. Como sabrá casi todo el mundo, aunque la ocasión merece rememorar este hecho en la mente del lector, allí suelen dormir, o, mejor dicho, acampar los clochards de París.

Y uno de esos clochards fue como por azar al encuentro del caballero de edad madura, que por cierto iba bien trajeado y daba la impresión de ser un viajero que se propone contemplar las curiosidades de las ciudades que visita. Aunque aquel clochard ofrecía ciertamente el mismo aspecto harapiento y digno de compasión que todos aquellos con quienes compartía su infortunio, parecía sin embargo merecedor de la atención especial del caballero de edad madura bien trajeado. Mas no nos es dado conocer la causa de tal preferencia.

Como queda dicho, estaba atardeciendo, y bajo los puentes, a orillas del río, la oscuridad era ya más cerrada que arriba en los muelles y sobre los puentes. Aquel hombre sin hogar y manifiestamente desaliñado avanzaba con paso vacilante. No parecía percatarse de la presencia del caballero mayor bien trajeado. Más este, que no vacilaba en absoluto sino que con total aplomo dirigía sus pasos directamente hacia el vacilante clochard, por lo visto le había descubierto desde lejos. El caballero de edad madura le cerró prácticamente el paso. Ambos detuvieron sus pasos, frente a frente.

–¿Adónde le llevan sus pasos, hermano? –inquirió el caballero mayor bien trajeado.

El otro le echó una leve mirada, para contestar luego:

–Que yo sepa, no tengo hermano, ni sé adónde me lleva el camino.

–Yo intentaré mostrárselo –prosiguió el caballero–, pero no deberá enojarse conmigo si, como contrapartida, le pido un favor poco frecuente.

–Estoy dispuesto a cualquier servicio –accedió el harapiento.

–Claro que me doy cuenta de que tiene usted algunos defectos, mas Dios ha dispuesto que se cruzara en mi camino. A buen seguro estará necesitado de dinero. ¡No, no me tome a mal mis palabras! A mí me sobra. ¿Querrá decirme con toda franqueza cuánto necesita? Por lo menos para salir del paso...

El otro permaneció unos segundos sumido en reflexiones, pero enseguida profirió:

–Veinte francos.

–No creo que esta suma sea suficiente –replicó el caballero–. Seguramente necesitará doscientos.

El harapiento retrocedió un paso. Parecía como si fuera a caer, pero, aunque vacilante, se mantuvo en pie. Y entonces dijo:

–No puedo negar que prefería doscientos francos en lugar de veinte, pero soy un hombre de honor. Parece que me está usted juzgando mal. No puedo aceptar el dinero que me ofrece, y ello por varias razones: en primer lugar, porque no tengo el placer de conocerle; en segundo lugar, porque no sé cómo ni cuándo podría devolvérselo; y, en tercer lugar, porque usted tampoco tiene la posibilidad de reclamármelo, al carecer yo de domicilio fijo. Casi a diario me establezco bajo un puente diferente de este río. A pesar de todo ello, y aun careciendo de domicilio fijo, como ya le he dicho, soy un hombre de honor.

–Tampoco yo poseo domicilio fijo –respondió el caballero de edad madura– y también yo me instalo cada día bajo un puente distinto. Mas, a pesar de ello, le ruego que tenga la amabilidad de aceptar los doscientos francos, al fin y al cabo una suma ridícula para un hombre como usted. Y en lo referente a la restitución, habré de extenderme algo más para poderle hacer entender por qué no puedo indicarle el nombre de algún banco donde usted pudiera ingresar el importe. Resulta que me he convertido al cristianismo después de haber leído la historia de la pequeña santa Teresa de Lisieux. Y ahora venero muy en especial la estatuilla de la santa que se guarda en la capilla de Sainte Marie des Batignolles, que usted podrá localizar con facilidad. Así que, tan pronto tenga reunidos los doscientos francos y su conciencia le obligue a zanjar esta ridícula deuda, diríjase por favor a Sainte Marie des Batignolles y entregue la suma en manos del sacerdote cuando este termine de oficiar la misa. Suponiendo que adeuda usted el dinero, se lo debe a santa Teresita. Mas, cuidado, no lo olvide: tiene que ser la de Sainte Marie des Batignolles.

–Veo –dijo el harapiento– que usted ha comprendido que soy una persona de honor. Le prometo que cumpliré mi palabra. Sin embargo, solo puedo ir a misa los domingos.

–Como usted prefiera, un domingo, pues –concedió el caballero mayor, al tiempo que de su cartera sacó doscientos francos, que entregó al vacilante clochard–. Y muchas gracias.

–Ha sido un placer –se despidió el desharrapado, que al punto desapareció en las tinieblas.

Porque entretanto ya había oscurecido por entero, mientras arriba, en los puentes y muelles habían sido encendidas las farolas plateadas para anunciar la alegre noche de París.

![]()

II

También el caballero bien trajeado desapareció entre las tinieblas. Le había tocado en suerte, efectivamente, el milagro de la conversión. Y había decidido encauzar la vida de los más menesterosos. Y por ello vivía bajo los puentes.

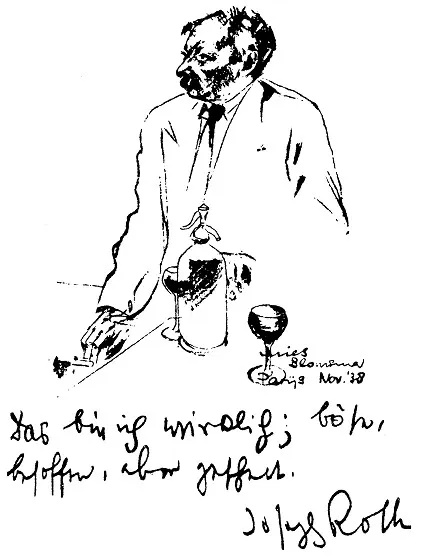

Pero por lo que se refiere al otro, era un bebedor, o, mejor dicho, un borracho. Se llamaba Andreas. Y, como muchos bebedores, vivía del azar. Hacía tiempo que no poseía doscientos francos juntos. Y quizás porque ya hacía tanto tiempo de ello, a la tenue luz de una de las escasas farolas bajo uno de los puentes sacó un trozo de papel y el troncho de un lápiz, y apuntó la dirección de santa Teresita y la suma de doscientos francos que, desde aquella hora, le adeudaba.

Ascendió por una de las escalinatas que desde las orillas del Sena conducen a los muelles. Allí, y esto lo sabía muy bien, había un restaurante. Y allí entró, y comió y bebió en abundancia, y gastó mucho dinero, y además se llevó todavía una botella entera para la noche, que, como de costumbre, pensaba pasar bajo el puente. Sí, incluso hurgó en una de las papeleras y de ella sacó un periódico. Pero no con intención de leerlo, sino para taparse. Porque los periódicos mantienen el calor, como bien saben todos los clochards.

![]()

III

A la mañana siguiente Andreas se levantó más temprano que de costumbre, pues había dormido insospechadamente bien. Tras larga reflexión logró recordar que la víspera le había acaecido un milagro; sí, un auténtico milagro. Y puesto que creía que en esa cálida noche, tapado por el periódico, había dormido desacostumbradamente bien como no lo había hecho en mucho tiempo, decidió lavarse, cosa que no había hecho desde hacía meses, concretamente durante toda la época fría del año. Sin embargo, antes de desprenderse de sus ropas metió la mano en el bolsillo interior izquierdo de su chaqueta, donde, según recordaba, debía encontrarse el resto tangible del milagro. Entonces buscó un punto bastante solitario de la orilla del Sena, para lavarse por lo menos la cara y el cuello. Mas, como le parecía que en todas partes podía haber personas, personas desgraciadas como él mismo (venidas a menos, como de pronto ya para sus adentros se calificaba a sí mismo), personas que podían ver cómo se lavaba, renunció por fin a su propósito y se contentó con sumergir sus manos en aquellas aguas. Acto seguido volvió a vestirse la chaqueta, tornó a palpar el dinero en el bolsillo interior izquierdo, y se sintió completamente limpio y como transformado.

Se iba adentrando en el día –en uno más de sus días, que hasta donde era capaz de recordar, solía pasar ...