![]()

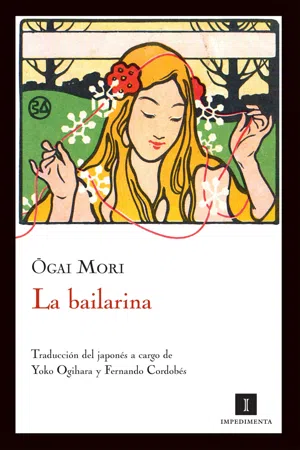

La bailarina

Ya han terminado de estibar el carbón, y las mesas del comedor de segunda clase permanecen en silencio. Incluso el brillo de las tenues luces me provoca, en este instante, un sentimiento de fugacidad. Los jugadores de cartas que se reúnen aquí cada noche se han quedado en tierra, en el hotel, y me han dejado solo a bordo.

Han pasado ya cinco años desde que vi cumplirse uno de mis más anhelados sueños, cuando recibí una suerte de promoción en mi trabajo que implicaba un traslado a Europa. Por entonces, cuando atracamos en este mismo puerto, en Saigón, en el trayecto de ida, me sorprendió el exotismo de todo cuanto veía y escuchaba. Me pregunto ahora cuántos miles de palabras, nacidas de pensamientos fugaces y azarosos, anoté cada día en mi diario de aquel viaje. Más tarde, lo publicaron en un periódico, y tuvo una buena acogida, pero ahora me estremezco cuando pienso cómo reaccionarían las personas sabias a mi simpleza de entonces unida a mi retórica presuntuosa. En mi ingenuidad, detallé escrupulosamente, considerándolas verdaderas rarezas, las más leves minucias de la flora y fauna comunes o, incluso, de la geología o las costumbres locales. Ahora, en cambio, en mi regreso a casa, los cuadernos que compré antes de partir, con la intención de usarlos como diarios durante el trayecto de vuelta, continúan vacíos. ¿Es posible que durante mi estancia de estudios en Alemania haya desarrollado una cierta actitud de nil admirari? No. Hay otra razón.

De hecho, regresando a Japón, me siento una persona muy diferente de la que era cuando partí hacia el Oeste. No solo vuelvo insatisfecho del resultado de mis estudios, sino que también he aprendido lo triste y amarga que puede resultar la vida. En concreto, en este momento, soy consciente de la falibilidad de las emociones humanas y me duele especialmente lo veleidoso de la naturaleza de mi corazón. ¿Cómo podría yo considerar digno de publicarse el registro de unas impresiones que un día pueden ser ciertas y equivocadas al siguiente? Quizás sea ese el verdadero motivo por el que hasta ahora no me he decidido a escribir ese diario. Pero no. Hay otra razón.

Han pasado veinte días o más desde que pisamos tierra firme por última vez, en Brindisi. Es costumbre a bordo matar el tiempo y ahuyentar las preocupaciones propias del viaje en compañía del resto de pasajeros, completos desconocidos. Sin embargo, yo me he encerrado en mi camarote con el pretexto de sufrir cierta indisposición. En raras ocasiones hablo con mis compañeros en este trayecto a través de los mares, pues un remordimiento oculto me atormenta.

Al principio, este dolor era tan tenue como la brizna desprendida de una nube arañando mi corazón: se limitaba a impedir que me deleitase con la visión del paisaje montañoso de Suiza, o ensombrecía mi interés por las ancianas ruinas de Roma. Más tarde, me sentí gradualmente cansado de la vida, agotado de mí mismo. Una angustia desgarradora me atenazó. Ahora, los remordimientos se han asentado en las profundidades de mi corazón y se han transformado en simples sombras. Y aun así, todo lo que veo o leo renueva mi dolor, evoca sentimientos de profunda nostalgia, como si fueran formas reflejadas en un espejo o el eco de una voz en la lejanía.

¿Cómo podré librarme de esos remordimientos? ¿Seré capaz de lograrlo en algún momento? Si fueran de una naturaleza distinta, quizás podría calmarlos y expresarlos con un tono lírico, en forma de poesía, y así sentirme después purificado. Pero están tan profundamente arraigados en mi interior, que mucho me temo sea tarea imposible. Aun así, mientras continúo aquí disfrutando de mi soledad en esta tarde, en la que nadie aparece por cubierta, y mientras aún falta un buen rato para que el camarero venga a apagar las luces, creo que aprovecharé para tratar de esbozar mi historia.

Gracias a la austeridad con la que vivimos en casa durante mi infancia, no tuve que prescindir de recibir una educación adecuada, a pesar de haber perdido a mi padre a una edad temprana. Tanto cuando estudiaba en la escuela de mi antiguo feudo como luego, en la escuela secundaria, para preparar el ingreso a la universidad, incluso después de entrar a la facultad de Derecho, mi nombre, Ota Toyotaro, aparecía siempre en lo más alto de las listas de calificaciones. Eso, sin duda, procuraba cierta tranquilidad a mi madre, que había encontrado en mí, su único hijo, la fuerza suficiente para seguir viviendo. A los diecinueve años, obtuve mi licenciatura, y me elogiaron por ser el estudiante que había recibido mayores honores desde que se fundó la universidad. Comencé a trabajar en una oficina gubernamental, y pasé tres agradables años en Tokio, junto a mi madre, a quien hice venir desde el campo. Como consecuencia de la especial estima que me profesaba el jefe del departamento en el que trabajaba, me ofrecieron una especie de promoción que incluía un traslado a Europa donde, además, podría completar mis estudios en materias relacionadas con mi especialidad. Animado por la posibilidad que se me ofrecía de hacerme un nombre e incrementar los ingresos de mi familia, no sentí excesiva lástima cuando tuve que dejar sola a mi madre, aunque ella ya rondara los cincuenta. Así fue como dejé muy atrás mi hogar y llegué a Berlín.

Con la vaga esperanza de llevar a cabo grandes proezas, realizando el esfuerzo de estudiar sometido a la disciplina que yo mismo me impondría, me encontré, de pronto, en el mismísimo centro de una de las más modernas capitales europeas. Mis ojos se deslumbraban a cada instante con sus fulgores, mi mente se aturdía ante el exceso de belleza. Traducir Unter den Linden como «Bajo los tilos» puede sugerir la idea de que este bulevar es un lugar tranquilo y aislado, pero la realidad es bien distinta: las aceras que flanquean cada lado de la inmensa avenida que se despliega recta, como si la hubieran fabricado en un molde a lo largo de toda la ciudad, están plagadas de grupos de hombres y mujeres paseando. Era aún el tiempo en el que Guillermo I salía a su ventana y se deleitaba en la contemplación de su capital. Los soldados altos y de anchas espaldas, ataviados con sus coloridos uniformes, y las atractivas muchachas, con sus vestidos a la última moda de París, resultaban una delicia allí donde uno mirase. Los carruajes se deslizaban en silencio sobre las calles asfaltadas. Bien visibles y recortadas contra el cielo azul entre los erguidos edificios, había fuentes con cascadas que recordaban el sonido de la lluvia. Si uno miraba a lo lejos, podía divisar la estatua de una diosa coronando la Columna de la Victoria. Parecía como si flotara a mitad de camino entre el azul del cielo y el verdor de los árboles situados más allá de la Puerta de Brandemburgo. Millares de escenas, como si de cuadros o grabados se tratasen, tan al alcance de la mano, apabullan al recién llegado. Sin embargo, me había prometido a mí mismo no dejarme impresionar por esas cautivadoras imágenes de belleza, y permanecía ajeno a la multitud de estímulos que diariamente me proporcionaban todos esos objetos superficiales.

Los oficiales prusianos me recibieron con los brazos abiertos cuando hice sonar la campana de sus dependencias y presenté la carta de recomendación oficial de mi país. En ella se explicaba, con todo lujo de detalles, la razón por la que me encontraba allí. Prometieron enseñarme cualquier cosa que me hiciera falta una vez hubieran recibido la solicitud oficial por parte de la delegación diplomática. Me sentía muy afortunado por haber aprendido francés y alemán en mi país y, una vez me hube presentado y tomaron confianza, se lanzaron a preguntarme con interés redoblado dónde había aprendido a hablar con tanta soltura su idioma.

Ya había obtenido el permiso oficial para matricularme en la Universidad de Berlín, a la que asistiría siempre y cuando mis obligaciones me lo permitieran, y me incorporé a las clases de Ciencias Políticas, a las que acudía siempre que podía. Tras uno o dos meses de estancia en la ciudad, cuando los prolegómenos oficiales habían concluido y mis investigaciones y estudios avanzaban a buen ritmo, envié un informe a Japón sobre los asuntos más urgentes. Lo que no era tan urgente lo redacté debidamente en varios cuadernos. Hasta ahí las obligaciones correspondientes a mi cargo. En lo que concernía a la universidad, no se impartían cursos específicos para convertirse en políticos u hombres ...