![]()

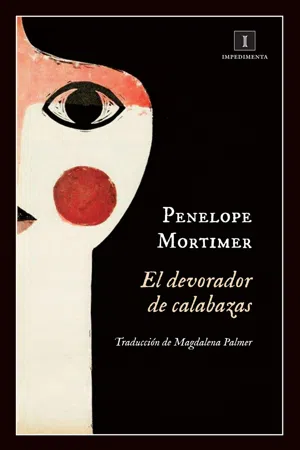

El devorador de calabazas

Penelope Mortimer

Traducción del inglés a cargo de

Magdalena Palmer

![]()

Pedro Comecalabazas

tenía una mujer

que no podía retener.

En una calabaza la metió

y allí muy bien la conservó.

Para John

1

—Bien —dije—, lo intentaré. Intentaré sinceramente ser sincera con usted, aunque supongo que lo que más le interesa es cuando no soy sincera, no sé si me entiende.

El médico sonrió un poco.

—Cuando yo era niña, mi madre tenía un cajón para la lana. Era el último de una cómoda que había en el comedor y allí guardaba todos los restos de punto que tenía. Ya sabe, retales antiguos, jerséis que había tejido cuando yo tenía dos años. Algunos apenas medían unos centímetros. Pues bueno, el cajón estaba repleto de lana de todos los colores y, en las tardes de lluvia, mi madre siempre me hacía ordenarlo. Está clarísimo por qué le cuento esto. Ordenar el cajón era inútil; esa lana no servía para nada. Ni un cubreteteras se podía tejer con ella, a menos que se tuviese una paciencia infinita. Mi madre solo me obligaba a ordenarlo para darme algo que hacer, como los presos que cavan zanjas y luego las vuelven a llenar. Sabe a qué me refiero, ¿verdad?

—A usted le gustaría ser algo útil —dijo él con tristeza—, como un cubreteteras.

—No puede ser tan fácil.

—Oh, no. No es fácil, para nada. Pero se pueden hacer otras cosas con la lana.

—¿Como qué?

—Fundas para las bolsas de agua caliente —propuso el médico de inmediato.

—No usamos bolsas de agua caliente. Pueden hacerse pelotas, para los bebés. O muñequitos.

—¿Lo que intenta decirme es que ordenar la lana es una tarea inútil y probablemente imposible?

—Sí.

—Pero usted es un ser humano. Las consecuencias de su… desorden son más graves. La comparación, como ve, no es pertinente.

—Pues así es como me siento —dije yo.

—Cuando llora, ¿es así como se siente? ¿Inútil?

—Solo quiero abrir la boca y llorar. Quiero llorar, sin pensar en otra cosa.

—Pero no puede pasarse el resto de su vida llorando.

—No.

—No puede pasarse el resto de su vida preocupada.

—No.

—¿Qué le preocupa, señora Armitage?

—El polvo.

—¿Qué?

—El polvo, ya sabe. El polvo.

—Ah. —El médico escribió algo en una hoja grande de papel. Luego se recostó, unió las manos y dijo—: Cuéntemelo.

—Es muy fácil. Jake es rico. Gana unas cincuenta mil libras al año, supongo que a eso se le puede llamar ser rico. Pero en casa todo está lleno de polvo.

—Siga, por favor.

—En parte es por las obras, claro. No paran de derribar edificios a nuestro alrededor, así que algo de polvo es de esperar. Mi padre compró el arrendamiento de la casa cuando nos casamos, eso fue hace trece años.

—Llevan trece años casados —dijo el médico, que seguía tomando notas.

—Con Jake, sí. Quedaban trece años de usufructo cuando mi padre lo compró. Lo compró por mil quinientas libras y nosotros a cambio le pagamos un alquiler nominal, ya ve qué suerte tenemos. Pero bueno, yo intentaba explicarle lo del polvo.

—De modo que el contrato acaba este año.

—Supongo… Estamos construyendo una torre en el campo.

—¿Una torre?

—Sí.

—Quiere decir… ¿una casa?

—No. Una torre. Bueno, supongo que podría llamarse «casa», pero es una torre.

Él dejó el bolígrafo en la mesa con cuidado, con las dos manos, como si fuera algo muy frágil.

—¿Y dónde está esa… torre? —preguntó.

—En el campo.

—Eso ya lo sé, pero…

—Está en una colina. Valle abajo hay un granero donde yo vivía antes de casarme con Jake. Fue allí donde nos conocimos. Ahora podemos retomar lo del polvo porque…

—Por supuesto —dijo él, cogiendo de nuevo el bolígrafo.

Intenté pensar. Me quedé mirando su silueta recortada en los visillos de la ventana. Oí el tic-tac del reloj y el siseo de la chimenea de gas.

—He olvidado lo que iba a decir.

Él esperó. El reloj siguió con su tic-tac. Me puse a mirar el fuego.

—Jake no quiere más hijos —dije.

—¿Le gustan los niños, señora Armitage?

—¿Cómo cree usted que voy a contestar a esa pregunta?

—Puede que sea una pregunta que no le apetece contestar.

—Creí que iba a echarme en un diván y que usted no abriría la boca. Esto se parece cada vez más a la Inquisición. ¿Pretende hacerme sentir mal? Porque eso ya sé hacerlo yo sola.

—¿Cree que estaría mal que no le gustasen los niños?

—No sé. Sí… Sí, eso creo.

—¿Por qué?

—Porque los niños no hacen ningún daño a nadie.

—Directamente, quizá no. Pero indirectamente…

—A lo mejor es que usted no tiene hijos.

—Oh, sí. Tres. Dos chicos y una chica.

—¿Cuántos años tienen?

—Dieciséis, catorce y diez.

—¿Y le gustan?

—Casi siempre.

—Bien, pues lo mismo digo yo. Me gustan. Casi siempre.

—Pero usted tiene… —Echó un vistazo a su lista y se conformó con—: un número considerable de ellos. Parece disgustarle que su marido no quiera más. Eso no es típico de alguien a quien le gustan los niños casi siempre. Eso más bien suena a…

—¿Obsesión?

—Yo no usaría esa palabra. Convicción, quizá, sería la que más se acerca.

—Creí que iba a echarme en un diván y hablar de lo primero que se me ocurriese…

—No soy psicoanalista, señora Armitage. Solo quiero averiguar cómo debemos tratarla.

—¿Tratarme para qué?

—Todavía no lo sabemos, ¿verdad?

—¿Por querer más hijos? ¿Es por eso que Jake me ha enviado a que le vea? ¿Quiere que usted me convenza de que no tenga más hijos?

—No estoy aquí para convencerla de nada. Recuerde que ha venido por su propia voluntad.

—En ese caso, lo hago todo por mi propia voluntad. Llorar, preocuparme por el polvo… ¡Hasta tener hijos! Pero usted no me cree, ¿verdad?

—No estoy aquí para creerla, señora Armitage. Esa no es la cuestión.

—No para de decirme que no está aquí para esto ni para aquello. Entonces ¿para qué está aquí?

—Quizá —me dirigió otra de sus lánguidas sonrisas— para descubrir por qué me detesta tanto en este momento. No me refiero a mí, personalmente. Pero usted detesta algo, ¿verdad?… Además del polvo.

—¿Eso no nos pasa a todos?

—¿Qué fue lo primero que detestó usted? ¿Lo recuerda?

—No fue una cosa. Fue un hombre. El señor Simpkin…

—¿Sí?

—Y una chica que se llamaba… Ireen Douthwaite, cuando yo era una cría. Y una mujer llamada Philpot. No recuerdo…

—¿Y sus anteriores maridos?

—Oh, no. Ellos me gustaban.

—¿Y su actual marido…, Jake?

—¡No!

—Hábleme de Jake.

—¿Que le hable…?

—Sí. Adelante. Hábleme de Jake.

Sonaba como un desafío. Me eché a reír, ex...