![]()

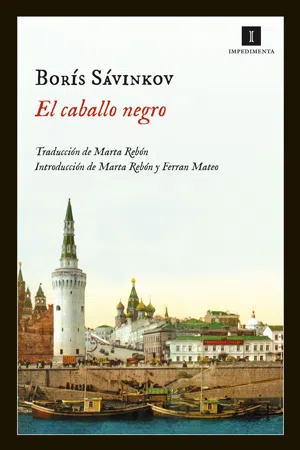

El caballo negro

![]()

Primera parte

![]()

1 de noviembre

Tenía mucho sueño, pero hice un gran esfuerzo y ordené que trajeran a Nazarenko. Alto, tocado con un gorro amarillo de piel, entró y se quedó en el umbral, en posición de firmes.

—Siéntate.

—Me quedaré de pie, mi coronel.

—No, siéntate aquí, enfrente de mí.

Por cortesía, marcó el paso junto a la puerta. Luego se sentó en el borde de la silla.

—¿Eres obrero de la fábrica Putilov?

—Exacto, mi coronel.

—¿Y te arresté en el tren blindado «Lenin»?

—Exacto, mi coronel.

—¿Qué dije entonces? Repítelo.

Nazarenko se quedó pensativo y luego levantó los ojos.

—Dijo que quien quisiera podía unirse a su ejército. Y que quien no sería fusilado…

—No, dije: «Quien quiera que se una al ejército, pero si encuentro a un traidor, lo colgaré…». ¿Fue así?

—Exacto, mi coronel.

—Y ahora me entero de que eres comunista.

Se estremeció.

—¡Confiesa! ¿Quién más forma parte de tu célula?

—No lo sé, mi coronel.

—Y qué te va a pasar, ¿lo sabes?

—Es decisión suya.

—Muy bien. ¡Ordenanzas!

Quería decir algo, incluso hizo un movimiento para levantarse de la silla. Pero justo entonces entraron Yegórov y Fedia.

—¡Ordenanzas! ¡Ciento cincuenta latigazos!

Cuando se llevaron a Nazarenko, me eché sin desvestirme en la cama. Enseguida todo quedó sumido en la neblina: Nazarenko, la marcha en medio de la helada, las pinedas cubiertas de escarcha, el robledal amarillo púrpura, el chirrido de las sillas de montar y mi yegua baya Paloma. Pero al otro lado de la pared se oía un silbido y el ruido de un golpe, el aire empezó a vibrar con fuerza, a intervalos regulares.

—¡Mi coronel!

—Cuarenta y dos… Cuarenta y tres… Cuarenta y cuatro…

Me desvelé. Me sentía a disgusto en aquella habitación asfixiante, dentro de una casa extraña que pertenecía a un sacerdote desconocido y atemorizado. Y en el vestíbulo una voz ronca exclamó:

—¡Eh, mira cómo se mueve! Siéntate sobre su cabeza, Fedia…

Era Yegórov quien «trabajaba».

![]()

2 de noviembre

Yegórov es un campesino de barba blanca, natural de Pskov. Es un viejo creyente, no fuma, no come en un plato que no sea suyo y observa rigurosamente la ley. Hace unos quince años mató a su hermano por celos. Pero, según él, se trataba de «un asunto de faldas» y, por lo que a las mujeres respecta, no hay ley que valga. Cuando se enroló como voluntario, le pregunté:

—¿Por qué los odias?

—¿A quiénes?

—A los comunistas.

—¿A esos demonios? ¿Y por qué tendría que quererlos? Quemaron mi casa y mataron a mi hijo… Incluso un perro se apiada de sus cachorros… Habría que quemarlos vivos a todos.

—Sí, pero ellos dicen que los Blancos están luchando por los terratenientes.

—¿Y qué? Ya les retorceremos el pescuezo, a los terratenientes.

—¿Cuándo?

—Cuando llegue el momento.

Le han ascendido a sargento de caballería y está muy orgulloso de su rango. Y cuando, en tono de broma, Fedia le dice que es «un lacayo de los nobles», él sacude rabiosamente su barba cana.

—Cállate, víbora. No estoy a favor de los aristócratas, sino de Rusia.

De Rusia… Antes de la guerra, seguramente, decía: «Yo soy de Pskov» y no quería conocer a «los de Kaluga». Pero ahora, fusil en mano, recorre Rusia a caballo mientras la limpia de «demonios».

![]()

3 de noviembre

La pequeña ciudad donde estamos acantonados es miserable y sucia. Hay arena por doquier: en el bosque, en los caminos, en las calles, en la almohada. Como si estuviéramos en el desierto de Arabia. Pero en el desierto calienta el sol, mientras que aquí se apaga el día plomizo, se arremolina la pegajosa nieve de otoño y por las mañanas el frío entumece los dedos. Solo llevamos nuestros capotes de verano. No tenemos botas de fieltro. Ni manoplas. Algún listo en la retaguardia se dedicó a robar lo ajeno.

En la plaza de la ciudad las aceras desgastadas están cubiertas de estiércol de caballo y de polvo. Las mujeres envuelven sus cabezas en pañuelos blancos y los campesinos llevan zamarras blancas. Casi no se ven judíos. Los judíos huyeron a los bosques, con los ancianos, sus mujeres e hijos, con sus vacas y sus bártulos. Para ellos, nosotros no somos libertadores, sino instigadores de pogromos y asesinos. En su lugar, yo también habría huido…

Los pogromos, los pillajes y las violaciones están rigurosamente prohibidos. Bajo pena de muerte. Pero sé que ayer los hombres del segundo escuadrón jugaban a las cartas...