Arrivammo alla spicciolata, in preda al senso di spaesamento causato dalla differenza di fuso orario. L’Imperial Hotel è una traccia elegante del Raj britannico a pochi isolati da Connaught Circle, la Times Square di Nuova Delhi. Venivamo da una manciata di paesi, dagli Stati Uniti, dalla Francia, dalla Thailandia, dal Canada e dal Nepal. Eravamo dieci in tutto: due neuroscienziati, tre psicologi, due monaci buddhisti (uno tibetano e uno Theravada), un filosofo della mente e due esperti traduttori tibetani con competenze specifiche nel campo della filosofia e della scienza.

L’argomento che ci aspettava, in quella settimana che avremmo trascorso con il Dalai Lama, erano le emozioni distruttive. A parte la fatica, l’emozione più forte era la voglia di cominciare e una sensazione di esaltazione in attesa dei giorni che ci aspettavano.

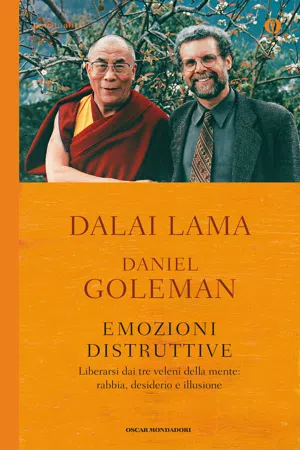

Era la seconda volta che facevo il moderatore per un’intera settimana di discussioni tra il Dalai Lama e un gruppo di scienziati; avevo già presieduto gli incontri Mind and Life del 1990, dedicati alle emozioni e alla scienza. Il decano, tra tutti noi, era Francisco Varela, un neuroscienziato cognitivo di un istituto di ricerca parigino che non solo era tra i fondatori di questi incontri ma aveva già partecipato a tre di essi, ed era in stretto contatto con il Dalai Lama. Le condizioni di Francisco preoccupavano molti di noi, che eravamo suoi amici. Combatteva da qualche anno contro un cancro al fegato, e da qualche mese aveva subito un trapianto. Sapevamo che, nonostante il buon umore, era in condizioni di estrema fragilità.

Un altro veterano era Richard Davidson, direttore di un laboratorio di neuroscienza degli affetti alla University of Wisconsin; era stato lui, due anni prima, a presiedere l’ultimo incontro Mind and Life, dedicato all’altruismo e alla compassione. C’erano poi i due traduttori. Thupten Jinpa, ex monaco e attualmente incaricato di dirigere un progetto di traduzione dei testi classici tibetani, è il principale interprete in inglese del Dalai Lama nei suoi viaggi per il mondo. Alan Wallace, anch’egli un ex monaco buddhista, insegnava allora alla University of California di Santa Barbara; la formazione scientifica e la conoscenza del tibetano rendevano per l’ennesima volta indispensabile la sua presenza in veste di traduttore. E poi c’era Matthieu Ricard, un parigino diventato monaco buddhista che vive attualmente in un monastero in Nepal e funge da interprete del Dalai Lama nei paesi francofoni.

C’erano infine i nuovi arrivati, che avrebbero incontrato il Dalai Lama per la prima volta: Owen Flanagan, filosofo della mente alla Duke University; Jeanne Tsai, una psicologa specializzata nelle influenze culturali sulle emozioni che insegnava allora alla University of Minnesota; il suo maestro Paul Ekman, esperto a livello mondiale di emozioni, che lavorava alla University of California di San Francisco; e Mark Greenberg, pioniere dei programmi didattici per la scuola nel campo sociale e delle emozioni, che insegna alla Pennsylvania State University. Infine, il Venerabile Somchai Kusalacitto, un monaco buddhista thailandese che era stato invitato dietro richiesta specifica del Dalai Lama.

In qualità di moderatore e di organizzatore, insieme ad Alan Wallace, avevo avuto il compito di scegliere e di invitare i partecipanti. Come quando si organizza una grande cena, il trucco per garantire una discussione vivace consisteva nel creare un giusto equilibrio tra vecchi amici e nuove conoscenze, assicurandosi nel contempo che il discorso scientifico poggiasse su basi solide. Ci eravamo già incontrati qualche mese prima per una riunione preliminare ad Harvard, ma adesso ci ritrovavamo a iniziare una settimana di convivenza durante la quale sarebbero nate nuove amicizie.

Il mattino dopo salimmo su un autobus per iniziare il pellegrinaggio verso Dharamsala, la cittadina ai piedi dell’Himalaia dove vive il Dalai Lama. La strada che porta all’aeroporto di Delhi era stata risistemata per l’arrivo del presidente Clinton, che avrebbe visitato l’India proprio nella settimana dei nostri incontri con il Dalai Lama. Per l’occasione Nuova Delhi aveva un’aria da Cinecittà, con le vie principali addobbate con bandiere variopinte di satin e dappertutto mucchi di terra rossa fresca, pronta per essere sparsa sulle strade. Le bidonville e i miseri accampamenti di tende che si stendevano nei vari spazi aperti della città erano stati mascherati da tele decorative a colori.

L’India, in primavera, aveva un impatto sui sensi meno violento del solito. Il caldo a Delhi era ancora tollerabile, addirittura mite nelle ore del mattino. Ma quando il nostro aereo per Jammu decollò, sulla distesa grigio-marrone della città sotto di noi comparve una cappa di smog.

A Jammu, mentre ci dirigevamo verso il parcheggio dell’aeroporto dove ci aspettava un altro autobus, vedemmo soldati in tuta mimetica al riparo sotto gli alberi polverosi. Il caldo cominciava a farsi sentire. Nonostante il traffico feroce, il paesaggio e il ritmo della strada ci catturarono. Infine le montagne si materializzarono in lontananza: il nostro primo sguardo sull’Himalaia coperto di neve. Le colline ai piedi della catena montuosa si levavano improvvise dalla pianura, rendendo visibile il sollevamento provocato dalla collisione del subcontinente indiano contro la massa di terra dell’Asia. I campi diventavano più verdi e meno polverosi, i fiumi più larghi e rapidi. L’aria cominciò a raffreddarsi e poi, quasi impercettibilmente, cominciò la salita. Il terreno divenne collinoso, con chiazze di campi a terrazze e case ricavate nelle pieghe della terra. La strada tortuosa saliva ripida verso l’alto.

Era ormai notte fonda e ci mancava ancora un’ora per raggiungere Dharamsala. Avevamo alle nostre spalle sette ore di viaggio. Di fronte alla prospettiva di percorrere una strada di montagna di notte, si instaurò un clima di nervoso cameratismo. «Tra qualche minuto cominceremo a cantare», commentò qualcuno, e invece ci ritrovammo a raccontarci esperienze spaventose di altri viaggi. Matthieu vinse senza problemi grazie al resoconto di uno spaventoso viaggio in autobus durato tre giorni e tre notti, da Katmandu a Delhi, nelle mani di un autista stremato.

Raggiungemmo infine McLeod Ganj, il paesino del distretto di Dharamsala dove vive il Dalai Lama. Il borgo fu fondato come presidio dove il governo coloniale britannico (da cui il «McLeod») potesse trascorrere l’estate lontano dal caldo feroce e opprimente della pianura sottostante. McLeod Ganj è appoggiato su una ripida dorsale con i picchi innevati alle spalle e ai piedi la sterminata pianura dell’India, costantemente avvolta nello smog. Anche di notte le strade sono affollate di gente che si aggira in mezzo ai negozietti e ai ristoranti situati sull’unica via principale. I vecchi tibetani avvolti nei loro chuba brandiscono con mano esperta ruote di preghiera e recitano mantra; i tibetani più giovani, in abiti occidentali, brandiscono valigette e telefoni cellulari.

Lo scherzetto finale fu il mancato arrivo: l’autobus rimase irrimediabilmente incastrato in un vicolo stretto, circondato da taxi parcheggiati e impossibilitato a proseguire o a tornare indietro. Per una ventina di minuti i negoziati tra l’autista e altre voci continuarono concitati nell’oscurità, finché non capimmo che eravamo a due minuti a piedi dalla nostra destinazione finale, la Chonor House, un accogliente residence gestito dal governo tibetano dove avremmo soggiornato per tutta la settimana. Scaricammo e ci dividemmo i bagagli nel vicolo buio e fangoso, percorrendo gli ultimi metri prima della giornata di riposo che avrebbe preceduto l’inizio degli incontri, fissato per il lunedì.

Dharamsala è una Lhasa in miniatura; il governo tibetano l’ha scelta come suo quartier generale in esilio. Il Dalai Lama vive su una collinetta ai margini del paesino, in un complesso cintato e difeso da guardie dell’esercito indiano. Chiunque debba entrare viene sottoposto a un controllo di sicurezza. All’interno del complesso, che ha un’estensione di diversi ettari, il Dalai Lama ha un ufficio, una casa semplice (che condivide con il suo gatto preferito) e il giardino. Lì accanto ci sono uffici governativi ospitati in semplici bungalow, un tempio buddhista e una sala per le riunioni dove si sarebbero svolti i nostri incontri.

Iniziano le riunioni

Il lunedì mattina, mentre aspettavamo l’arrivo del Dalai Lama, si coglieva nella grande sala una sensazione di trepida attesa. Lo spazio dove si sarebbero svolti gli incontri era circondato da qualche fila di sedie per gli spettatori. I partecipanti avrebbero preso posto su due lunghi divani che, insieme a delle poltrone sugli altri lati, andavano a formare un ovale. Una troupe aveva posizionato strategicamente delle telecamere che avrebbero ripreso le conversazioni. La sala era circondata da un arcobaleno di thangka, arazzi tibetani, insieme a file di piante in fiore e a due grandi vasi di rose nel pieno della fioritura.

Uno dei monaci che si prendono cura del Dalai Lama correva avanti e indietro per sistemare le ultime cose. La sala, normalmente utilizzata per i riti religiosi e per impartire gli insegnamenti, era dotata di un piccolo palco rialzato su cui campeggiava un grande arazzo che rappresentava il Sakyamuni Buddha; era posizionato dietro un seggio alto e variopinto dove normalmente prende posto il Dalai Lama quando guida una funzione religiosa. Oggi, invece, si sarebbe seduto su una poltrona a lato dello spazio informale e accogliente che era stato preparato per i colloqui.

Un mormorio, che si ripeteva ogni qualvolta il Dalai Lama entrava, attraversò la sala. Mentre tutti si alzavano si avvicinò velocemente al grande thangka di Sakyamuni e si prostrò tre volte, andando a toccare il pavimento con la fronte e fermandosi poi a recitare in silenzio una breve preghiera. Poi scese dal piccolo palco, raggiungendo lo spazio dove avremmo tenuto le nostre conversazioni.

Ad accompagnare il Dalai Lama nella sala era stato Adam Engle, presidente del Mind and Life Institute; Adam portava una lunga sciarpa bianca, la tradizionale khata tibetana che aveva presentato a Sua Santità e che, come è nell’uso, gli era stata immediatamente riconsegnata. Adam accompagnò il Dalai Lama lungo gli scalini, portandolo vicino a me di modo che potessi presentargli a uno a uno tutti i partecipanti.

Strinse la mano a tutti gli occidentali ma quando fu la volta del Venerabile Kusalacitto si inchinarono entrambi a mani giunte, salutandosi secondo l’usanza tradizionale dei monaci; mentre si inchinavano il Dalai Lama prese le mani di Kusalacitto tra le sue; le teste si sfiorarono, e intanto i due scambiarono qualche parola. Accolse Francisco Varela con un abbraccio, poi andò a toccare con la sua fronte quella di lui e, sorridendo, gli diede un affettuoso buffetto sulla guancia. Girandosi verso i lama che si sarebbero seduti alle sue spalle per l’intera settimana, si fermò a scambiare con loro alcune frasi di benvenuto in tibetano. Poi, come fa spesso quando entra in un locale, si guardò attorno in cerca di facce note, salutando con la mano i vecchi amici che riconosceva.

Dopo che si fu seduto, tutti gli altri si accomodarono per dare inizio ai lavori. Il Dalai Lama si era accomodato su una grande poltrona mentre Alan Wallace e Thupten Jinpa, i due interpreti, erano seduti alla sua sinistra. Si tolse immediatamente le scarpe, mettendosi a gambe incrociate. Alla sua destra c’era un’altra grande poltrona nella quale ognuno dei partecipanti sarebbe andato a turno ad accomodarsi; essendo la prima mattina, in qualità di organizzatore della settimana di lavori toccò a me iniziare.

Un argomento rilevante

Nonostante il sole e il fatto che fossimo alla fine di marzo, in quella prima giornata a Dharamsala faceva un freddo insolito. Il Dalai Lama non disse nulla fino al giorno dopo ma aveva un po’ di febbre, e una tosse da cui si capiva che era raffreddato.

Non appena il Dalai Lama si fu accomodato diedi inizio ai lavori. «Vostra Santità, sono lieto di darvi il benvenuto all’ottavo convegno Mind and Life. Questa volta l’argomento, come da sua richiesta, sono le emozioni distruttive.

«È un tema rilevante e sempre pertinente» continuai. «Mentre stavamo partendo dagli Stati Uniti per venire qui, la copertina di un settimanale a larga tiratura era dedicata a un ragazzino di sei anni che aveva sparato a una compagna di classe uccidendola. Quando siamo arrivati a Nuova Delhi ho visto sul “Times of India” un titolo simile, dedicato a un uomo che, in seguito a una disputa per un terreno, ha sparato a suo cugino. Le emozioni distruttive sono indubbiamente causa di grandi sofferenze, e non solo a questo livello grossolano ma secondo modalità ben più sottili, che toccano tutti noi. Il nostro obiettivo, nel corso di questa settimana, è di indagare la natura di queste emozioni, i motivi che le rendono distruttive e che cosa possiamo fare per rimediare.

«I nostri obiettivi sono tre. Il primo è di informare. In un certo senso questi convegni sono iniziati come vere e proprie attività di tutorato, rivolte a voi per via del suo interesse nei confronti della scienza. Abbiamo organizzato un banchetto a base di scienza e glielo offriamo come dono. Il secondo obiettivo è quello del dialogo. Sappiamo che il buddhismo riflette su tali questioni da ben più tempo e con maggiore profondità di quanto non abbia fatto l’Occidente, e dal buddhismo abbiamo dunque molto da imparare. Il terzo obiettivo è quello di collaborare: dedicarci a una ricerca intellettuale e vedere insieme dove ci porteranno le nostre idee. Abbiamo pensato la settimana, come vedrete, come un percorso per trovare modi di mettere in pratica queste idee.»

Il programma settimanale

«La settimana inizia oggi con una panoramica filosofica. Il professor Owen Flanagan presenterà il punto di vista occidentale su che cosa intendiamo per emozioni distruttive. Matthieu Ricard ne parlerà a partire da una prospettiva buddhista; nel pomeriggio il Venerabile Kusalacitto contribuirà alla discussione a partire dalla posizione Theravada, mentre Alan Wallace farà da moderatore. Domani Paul Ekman discuterà della natura delle emozioni sotto il profilo scientifico, spiegando più in dettaglio come la scienza occidentale intende le emozioni, in particolare quelle distruttive, e fino a che punto sia possibile modificare le reazioni emotive di un individuo.

«Il giorno successivo Richard Davidson farà una carrellata sul fondamento cerebrale delle emozioni distruttive, con particolare riferimento» aggiunsi, prendendo a prestito un termine buddhista, «ai “tre veleni”: la rabbia, il desiderio e l’illusione. Si addentrerà inoltre in quell’argomento fondamentale che chiamiamo plasticità neurale, e cioè in che misura le reazioni cerebrali possono essere modificate dall’esperienza.

«Lo stesso tema sarà ripreso nel corso della quarta ...