![]()

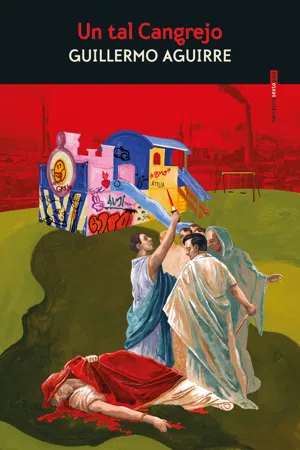

PARTE PRIMERA

PARAÍSO Y TENTACIÓN

Donde se habla de la infancia y génesis de Cangrejo, de su perro y la culpa que tuvo el perro, del colegio y el tedio de los colegios, y de por qué se va a la noche y de la noche ya nunca se regresa.

![]()

I

Aún años más tarde Cangrejo continuaría pensando que la culpa de todo la tuvo el perro. No era un perro grande ni agresivo y en él no había elemento alguno que pudiera causar pavor siquiera a las gallinas. Se trataba, más bien, de un perro mezcla de mil razas, pequeño, de lomo curvo como puente primitivo y de un color blanco que no lo era del todo y un negro que asemejaba la ceniza. Sobre el ojo derecho tenía una brecha del tamaño del dedo de un bebé, las patas cortas con calcetines y una oreja mordida que caía sobre sí con el eterno retorno de esa carne que –como las personas dolidas– vuelve una y otra vez sobre la herida. Era un perro y al mismo tiempo mucho más. Tenía cuatro patas y había que sacarlo a la calle para que hiciera sus cosas, así que en cierta forma era también símbolo de toda y primera libertad.

–Es la hora de bajar al perro –decía su madre desde la cocina y Cangrejo robaba unas monedas de su bolso y trotaba escaleras abajo.

–Recuerda que tienes que sacar al animal antes de cenar. Es tu obligación. –Y Cangrejo cogía unos trujas de la caja de tabaco del mueble bar del salón, le ataba el arnés a Pintxo y salía dando portazos.

Bajo las bóvedas de metal de la plaza de la Casilla en las que se enredaban las madreselvas, habitaban el Toni y los demás: Cuco, Kikón, Frodo y Zoraida, que con dieciséis años tenía el pelo rubio y un bebé. Era aquel un lugar al que los pequeños, cuando jugaban a fútbol, tenían miedo de enviar por descuido un balón porque, sin ser aún plenamente conscientes de ello, intuían que era uno de esos sitios a los que nadie te ha invitado. Pero Cangrejo –gracias a que Toni era su vecino– podía pasar por allí y ver el hachís –que burbujea y se expande como los sueños– y aquellos mecheros e insultos que danzaban unos con otros de mano en mano y boca en boca. La sensación de que para los mayores él era en cierto modo una mascota, poco más de lo que su propio perro era para él, no eliminaba el chispazo eléctrico de lo prohibido: ser mascota no era malo, significaba que alguien se preocupaba por ti, que alguien debía sacarte a las calles a mear por las esquinas.

Allí escuchaba al enorme Frodo, cuyo aspecto entraba en plena contradicción con su mote y al que nadie le hubiera confiado ningún anillo valioso que llevar de un punto A a un punto B. Hablaba generalmente de las mujeres como si las conociera a todas y en unas cantidades que le desbordaban sus gigantescas y peludas manos.

–Lo que quieren es un buen rabo –sentenciaba y hacía que fumaba en la entrepierna de Zoraida mientras sacaba la lengua como un dragón de Komodo.

–Te quites, ¡coño! –Por todo amor ella le daba puntapiés.

–Qué van a ir detrás de los rabos. Lo que van es detrás de las motos. A moto más grande, mejor hembra, lo sabe to quisqui, ¿verdad, Cangrejillo?

Y Cangrejo, sentado entre las peludas piernas de Frodo y las espinillas imberbes del Toni, mantenía la cabeza hundida entre los hombros y el ceño fruncido, esperando a que los demás rieran para reír también. Estaba seguro de que en aquel banco se le afilaban los rasgos, la cabeza que había desarrollado antes que los hombros cobraba un tamaño más lógico y se le fruncía el entrecejo, lleno de ansias de experiencia, secreto y oscuridad. En resumidas cuentas, en aquel banco, toda su expresión aún infantil adquiría un aspecto tan terrorífico como el lugar, un aspecto de no vengas aquí que nadie te ha invitado.

–Y ¡pimba! La pones mirando pa Cuenca y le atizas con el cimbrel en to la almeja.

Cangrejo tardó tiempo en descubrir aquello de la almeja, pero al fin la idea del molusco lo llevó hasta el secreto de la hembra. El descubrimiento de que a las mujeres no se las penetraba –como él pensaba– por el centro exacto de toda aquella peludez, sino por una cavidad mucho más asombrosa y llena de pliegues que estaba situada entre las piernas y tenía un punto G y otro no tanto, hizo que Cangrejo no pudiera volver a mirar del mismo modo ni a Zoraida ni a ninguna que se le pareciese u oliera lejanamente igual: a champú y autobús de largo recorrido.

–¿Nos has traído pitis, vecino? –preguntaba Toni siempre distraído, soplándose el pelazo que le caía sobre los ojos, y Cangrejo ofrecía los trujas a los presentes con reverencia. Fue allí donde fumó su primer cigarrillo, un Lola de aquellos de la cajita floreada, y donde Zoraida (que ya tenía su fabuloso nuevo agujero entre las piernas) le dijo que el cigarro le quedaba muy bien en la boca.

–Te queda muy bien el cigarro en la boca, Cangrejillo. –Y ella le frotaba la cabeza como se hace con los perros y Frodo sacaba la lengua como un lagarto y Toni se distraía dándoles patadas a las madreselvas.

Toni no era el más fuerte ni el más grande, y no era el padre del hijo de Zoraida aunque ejercía como tal, o así al menos lo veía Cangrejo, que pensaba que ejercer como tal era empujar su carricoche al cruzar los semáforos. No era el más fuerte porque no podía lanzar una pelota de golf por encima de la azotea del colegio público Félix Serrano como hacía Frodo. No era el más grande porque el más grande era el Kikón, que tenía tres hermanos en la cárcel y que a la mínima te podía romper las pelotas.

–A la mínima de cambio te rompo las pelotas, Cangrejo.

No era el padre del hijo de Zoraida porque el padre del hijo de Zoraida era el Cuco, tan callado que cuando todos se metían con él, solía responder entre bocanadas:

–Me importa el cucú de un cuco, subnormal.

Pero sin lugar a dudas Toni era el más avispado y además era vecino de Cangrejo. En el Félix Serrano todavía comentaban que había sido él quien había convencido a la profesora de Historia de que debía aprobarle por el bien de la propia historia, la suya particular y esa otra general que incluía a Napoleón. Se decía que había conseguido que su hermana se prostituyera un par de veces, que nadie como él sabía viajar gratis en el transporte público y que le habían visto con la gente de Basurto, conduciendo los coches del taller de Friederik con solo catorce años. Además tenía una moto que estaba entera currada con piezas legendarias de otras motos y un tatuaje en el brazo derecho con un águila del ejército falta de color, de vuelo y motivación. Pero nada de todo aquello impidió que, una buena noche de verano en la que Cangrejo se lanzó escaleras abajo con el perro Pintxo, el Toni no estuviera allí y en el banco reinara un silencio espeso como el alquitrán de las pozas en las que se perdieron los dinosaurios. En la primera y violenta noche la plaza huele a madreselvas y las madreselvas esconden sus gusanos.

–¿Y el Toni? –Cangrejo ha bajado con los trujas del mueble bar y los lleva en la mano como si fueran un manojo de rábanos.

–Toni no está. –Frodo arranca trozos de madera del banco con la punta de su navaja y su respuesta es también un poco como uno de esos trozos de madera: seca y compacta. Cuco mira para otro lado y mece el carrito del bebé.

–¿Vendrá luego? –Cangrejo los mira de uno en uno. Algo le dice que de algún modo los está viendo por vez primera.

–Me importa el cucú de un cuco, joder.

O quizás no. Así que Cangrejo tiende automáticamente los cigarros, aunque nadie hace caso. Su cerebro comprende que se hace necesaria alguna acción, pero desconoce la apropiada y por entonces aún cree que con cigarros se puede arreglar todo.

–¿Por qué no te largas, enano? –Cangrejo se asusta cuando Frodo le señala con la pun...