- 464 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

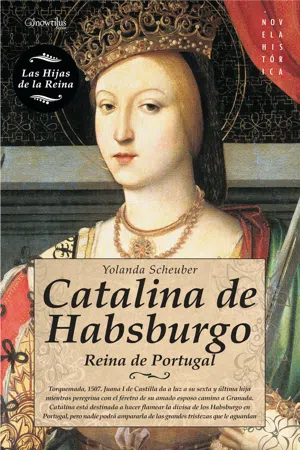

Catalina de Habsburgo

Descripción del libro

La dura vida de una mujer que, a pesar de que su cuna le garantizaba todo, sufrió innumerables dolores desde su más tierna infancia. Catalina de Habsburgo nació con todos los privilegios de clase que una mujer del S. XVI podía tener, nieta de los Reyes Católicos, hija de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso y hermana de los emperadores Carlos V y Felipe I, su vida, como nos muestra Catalina de Habsburgo, reina de Portugal, no fue un camino de rosas. Por orden de su abuelo, Fernando el Católico, será encerrada en Tordesillas junto a su madre y maltratada por los marqueses de Denia que las denigrarán de todos los modos posibles. Su hermano el emperador Carlos V la liberará y la casará con Juan III, rey de Portugal. Pero ahí no acaban sus desgracias, tuvo que enterrar a sus nueve hijos, a su marido y dejar la regencia, en espera de que subiera al trono su nieto Sebastián, en las manos de su cuñado el cardenal Enrique. Yolanda Scheuber utiliza como narradora a la propia reina, recluida en un monasterio en los últimos años de su vida, nos muestra de un modo meridiano y hermoso los valores que caracterizaron a esta reina, su abnegación y resignación ante el destino que el emperador había decidido para ella y, sobre todo, ante la pérdida de sus hijos; pero también su determinación cuando, ante la demanda de Carlos V, se negó a anexionar Portugal a España porque quería salvaguardar la herencia de su nieto Sebastián. La autora, con el estilo lírico que le caracteriza, nos trae esta vida de princesa usada como moneda de cambio, obedeciendo los designios de su padre y sus hermanos. Razones para comprar la obra: - Existe muy poca bibliografía sobre Catalina de Hasbsburgo por eso, esta novela, es un modo de reivindicar la importantísima figura de la hija de la reina Juana I de Castilla. - El libro es fruto de más de 10 años de investigación sobre la Casa de los Habsburgo. - La autora da una soberbia muestra de su estilo tan característico y aceptado, romántico, lírico e íntimo.

Preguntas frecuentes

Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.

No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.

Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete

- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».

- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.

Sí, puedes acceder a Catalina de Habsburgo de Yolanda Scheuber en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literature y Historical Fiction. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

IX

MI VIDA DE REINA

Invierno de 1525

La boda con mi rey, Juan III, me llevó a vivir una vida muy diferente de la que yo conocía hasta entonces en Tordesillas. Palacios de gran esplendor, jardines interminables y un hombre que me amaba sobre todas las cosas habían hecho girar mi mundo hacia un maravilloso itinerario. Sólo la ausencia de mi madre pesaba sobre mi conciencia. Rezaba por ella cada día al despertar y cada noche al acostarme. Rogaba que Dios diera conformidad y consuelo a tanta desventura. No había comunicación entre nosotras, a pesar de que muchas veces le escribía para que supiera de mi vida. Sabía que el marqués de Denia quemaría todas mis cartas y jamás le diría que su hija Catalina le había escrito. Muy despacio dentro de mí, con los años, se fue instalando la resignación y el consuelo y más despacio aún, el conformismo, al saber que nada de lo que intentara remediaría la situación de mi madre.

Con los primeros días de febrero de 1525 iniciamos el regreso hacia Portugal por los caminos que llevaban a Lisboa. En los carruajes de la corte lusitana se trasladaba todo nuestro cortejo. La alegría de mis esponsales me había proporcionado una serenidad de la que antes carecía. Íbamos escoltados por la Guardia Real y por todos los sirvientes y doncellas que componían el séquito del rey y el mío. Conmigo sólo iban mis tres doncellas y mi dama de honor, Margarita de Velazco. El ambiente que alentaba la corte era alegre y festivo. Las calles, los balcones y las plazas de las villas que íbamos dejando atrás estaban repletos de una recargada muchedumbre que vitoreaba nuestros nombres al pasar. Los nobles de cada población lucían sus mejores galas, acaso no menos suntuosas que las nuestras. El cortejo era vistoso y todos ansiaban acercarse a saludar a los recién desposados.

Era invierno. Los pastos secos predominaban en los campos cercanos a los senderos por donde transitábamos y los campesinos corrían a la vera de los caminos para poder saludarnos. Al cabo de los años aún resuenan en mis oídos las canciones portuguesas que en nuestro honor cantaban a nuestro paso. Juan acababa de abrir la puerta de mi castillo interior hacia una alegría desconocida hasta entonces para mí. La dimensión de mi dicha me hacía sonreír con cada mano que se levantaba, pendiente de los sucesivos acontecimientos que se iban produciendo en nuestro viaje. Después de haber cruzado la frontera, mi atención iba pendiente de cada situación, de cada gesto. Y como quien mira algo que sabe que será la única vez que lo verá, asistía a la incontable cantidad de rostros que se agolpaban a nuestro paso. Cuando nos deteníamos, todos se arremolinaban a nuestro lado y tendían sus manos callosas para poder saludarme. Yo besaba a las mujeres y apretaba las manos de los labradores que caían de rodillas ante mis pies, impresionados por mi impensada proximidad. El dulce recuerdo de aquellas horas, que iluminaron un continuo encuentro y despedida con mis nuevos súbditos portugueses, auguraba un futuro de afectuoso acercamiento con ellos, sensación que se acrecentó al observar el comportamiento de mi esposo, dispuesto a facilitar mi llegada a las nuevas tierras de mi reino. Por momentos la llegada de la gente a saludarnos era tan numerosa que nos impedía en algunos tramos proseguir el recorrido en el tiempo programado. Todos querían conocer a la princesa española que había vivido cautiva durante dieciocho años en una vieja fortaleza castellana.

Recuerdo que la noche antes de emprender nuestro viaje a Portugal había dormido mal. Me despertaba a menudo cubierta de sudor. Tenía pesadillas con mi madre que al despertar recordaba con amargura. La veía enferma y llorosa clamando por mí y un dolor intenso me oprimía el corazón. La boca me sabía a almendras amargas y el dolor en el pecho se me había extendido hacia el estómago. Mi alma parecía irse desdoblando y mientras una parte gozaba de las delicias de mi nuevo destino, la otra se deslizaba sollozando por entre las rejas de Tordesillas buscando afanosa su añorada presencia. No me daba cuenta del momento histórico que como reina estaba viviendo y mi mayor interés reclamaba el tener alguna noticia de ella. Mi supremo deseo era que el tiempo se detuviera. Recordaba que Leonor siempre me decía: «Aquello en donde el alma no puede intervenir el tiempo se encargará de suavizarlo».

Mi rey era por demás galante y no había un día a lo largo de toda nuestra convivencia que, al despertar, no me regalara su amor y su ternura. Aquellas fechas no fueron diferentes.

—Me ilusiona conocer el Palacio de Lisboa. ¡Imagino las flores que habrá en sus jardines! —dije como al descuido para que no advirtiera mi tristeza.

—Muchas. Pero la más bella es la que está a mi lado — susurró el rey, galante, a mi oído.

Al salir del palacio salmantino, casi en el umbral, había tenido la sensación de que me desmayaba. Gracias al cielo mi mareo había sido algo leve y nadie lo percibió. Sentí como una falta de aire en mis pulmones. Sin embargo, suspiré profundamente y eso calmó mi agitación. Me acordé de aquella noche en Tordesillas, en que junto a doña María de Ulloa fui llevada a hurtadillas a Valladolid. Pensé en mi madre con tanta intensidad que se me empañaron los ojos por las lágrimas y la imagen de Juan III, en quien yo me apoyaba, se enturbió. En tan emotivas circunstancias no pude apreciar las muestras de afecto y de cariño de cuantos quedaban en aquel lugar. Sorprendentemente, mi esposo había percibido mi desasosiego e imbuido por la veneración que siempre me demostró, me consoló diciéndome:

—En vuestros ojos se refleja, como el brillo de una estrella en un espejo, la bondad y la humildad. No es vuestra la culpa de haber tenido que abandonar Tordesillas. Sé que siempre seréis para vuestra madre la buena hija que ella ha deseado, del mismo modo en que habréis de ser todo aquello que una buena reina debe ser.

Recordé mi juramento como reina frente al altar, con mis manos sobre el sagrado libro de la Biblia. Entonces, mirándolo a los ojos, le respondí emocionada.

—Los cielos han de querer que sea una buena reina. A vos y a mí nos cabe la honra de haber sido designados por Dios para realizar el fiel propósito de convertir a Portugal en un reino esplendoroso, orgullo de toda Europa. Nosotros habremos de completar con su providencial y celestial ayuda tan divino privilegio, apartados de codicias y de mezquinas pasiones.

En tanto que yo hablaba, sentía los grandes ojos azules de mi esposo posados en los míos ofreciéndome su amor incuestionable.

—Tened por cierto que mientras viva velaré por vos, querida Catalina.

Y diciendo esto, me besó y subimos al carruaje. Lo recuerdo siempre. Cuando iniciamos la marcha, Juan puso una mano sobre la mía y con la otra se abocó a saludar a quienes desde las calles empedradas nos vitoreaban en nuestra despedida.

El día era esplendoroso. La luminosidad de la atmósfera era indescriptible. El sol parecía todo para mí y sentí dentro del pecho la secreta alegría que siempre me regalaba la luz. Aquella que mi pobre madre tanto había buscado, intentando abrir unas ventanas más grandes en la vieja fortaleza de Castilla y todo para complacerme.

Era mejor trotar por los caminos en invierno —decía mi esposo—, porque los caballos sudaban menos y porque el frío permitía desarrollar más energía que el agobiante calor del estío. El cansancio no se notaba y el paisaje se apreciaba en todo su esplendor a la distancia. La corte avanzaba detrás nuestro, colorida y bulliciosa. Yo sentía una ilusión tan consoladora que de pronto advertí que la opresión de mi pecho y de mi estómago se habían desvanecido. Todo el mundo parecía estar pendiente de nosotros. Éramos el centro de atención de todos los pobladores de aquellas aldeas y pueblos por donde pasábamos. Ante tales muestras de entusiasmo, la corte se detenía para que nos rindieran homenaje. Mi esposo no se apartaba un instante de mi lado. Deseaba sobre todo hacerme feliz y que la tristeza no tuviera cabida en mis días de reina portuguesa.

—Demasiado habéis sufrido —me repetía—. No miréis hacia atrás, Catalina. Miradme a mí que tanto os amo.

No pudiendo resistir tanta ternura lo besé en los labios. Éramos el uno para el otro, como el cielo y la tierra, anhelándonos.

Sin embargo una carta de Luis, duque de Beja y condestable del reino, nos esperaba en tierra lusitana. El hermano de mi esposo nos alertaba que la peste había llegado a Lisboa y que estaba causando estragos. El dolor por las pérdidas humanas asolaba la ciudad y ante el temor de que aquella epidemia pudiera afectarnos, para evitar contraerla, su consejo era que residiéramos en Estremoz hasta que la situación mejorara en la capital del reino. La opción —eso sí— dependía exclusivamente del rey. Nuestro recorrido se detuvo al llegar a aquella villa en cuyo castillo nos instalamos.

La comprensión y el cariño que descubrí en mi esposo en aquellos primeros días al compartir nuestra vida, os confieso, María, los había buscado siempre. Estábamos como hechizados el uno del otro. Mi dicha era inmensa y la sensación de libertad, inexplicable.

Comencé a disfrutar de la música en las horas vespertinas y en algunas de nuestras comidas compartidas, de largas cabalgatas en los atardeceres, de silenciosas horas de lectura acompañada. Todo para mí era un descubrimiento deslumbrante. La delicadeza en el trato de la corte portuguesa, la elegancia en los modales, la hermosura de una mesa llena de flores y de frutas con vajilla de porcelana, cristal y plata a la luz de las velas dejaban extasiados mis sentidos.

A veces mi esposo salía de caza y yo lo acompañaba. No volvíamos al castillo hasta el anochecer, cuando las estrellas comenzaban a aparecer titilantes en el firmamento de un cielo azul y primaveral. Cabalgábamos juntos, dejando que nuestros caballos vagaran a través de los senderos sin tiempos ni plazos. Galopábamos a la par de los muros del castillo y subíamos hasta su portal principal. Entonces, antes de desmontar, el rey bajaba de su montura y se acercaba hasta los pies de mi caballo y me decía:

—Me hace muy feliz que seáis reina de Portugal desde hoy y para siempre.

—Y yo me siento inmensamente dichosa de ser vuestra reina.

Mi esposo atendía los asuntos del reino que llegaban a diario hasta sus manos y yo me iba adentrando gradualmente en las costumbres de la suntuosa corte portuguesa mientras practicaba el idioma. Mi vida de recién casada era una maravilla. Amaba a Juan y él también me amaba. La villa mostraba su complacencia, la gente salía a las calles para vernos pasar, agitaba gallardetes y clamaban bendiciones. Cuando a veces salíamos a cabalgar por los alrededores, se quedaba mirándonos fijamente con una deliciosa curiosidad, como si quisiera ver a la joven princesa que había enamorado al rey de Portugal, a la princesa cautiva que finalmente había convertido en esposo a Juan III el Piadoso y hasta entonces, desdichado.

—¿Sois feliz a mi lado?

—La más feliz de todas —le respondía yo. El rey reía orgulloso y volvía a abrazarme con ternura.

—Ha sido larga la espera —volvía a repetirme.

—Tres años.

—Tres años que fueron eternos hasta teneros a mi lado.

Estremoz era una villa amurallada congregada alrededor del castillo que estaba emplazado tras unos altos muros rodeado de un jardín exuberante, desde donde se podía ver la población entera y la despojada llanura alentejana con sus olivos y viñedos.

Durante el día, el rey atendía sus audiencias y los asuntos de estado, sobre todo los referidos al comercio de las Indias, del África y de Asia. El reino gozaba de una situación esplendorosa y la expansión portuguesa surcaba los mares del mundo de uno a otro confín. Al mediodía nos era servido el almuerzo en el gran comedor del palacio, adornado con pinturas y retratos de la familia real.

A veces, por las tardes, Juan y yo salíamos a caminar. Los campos se veían delimitados por los sembradíos y los cultivos y en otros trechos más alejados lucían pajizos y despojados por los rigores del frío. Quizás durante la primavera todo reverdeciera y en el verano se lograra obtener una buena cosecha en aquellas tierras.

Por las noches cenábamos a la luz de las velas y brindábamos el uno por el otro junto al fuego de la gran chimenea.

El tiempo en Estremoz cumplió su plazo y nos descubrió dichosos esperando la llegada de nuestro primer hijo.

Regresamos a Lisboa en el mes de septiembre del año del Señor de 1525. Siete meses habíamos pasado en aquella villa portuguesa, conociéndonos. Mi dicha era inmensa, iba a ser madre además de reina.

La entrada triunfal la hicimos una mañana en que el sol bañaba todo con su luminosidad dorada y yo sentía el corazón henchido por la emoción. Lisboa me deslumbraba el alma y aún de lejos, los portugueses me parecían conmovidos por la misma alegría que nos embargaba. Pero no se trataba de mi imaginación. El contento iba en aumento a medida que avanzábamos por las calles inclinadas y la gente nos saludaba agitando los estandartes de la Casa de Avis y aplaudiendo el paso de nuestro cortejo. La alegría era general al ver desposado a su rey —cuya vida había estado imbuida de tristeza y melancolía y dedicada por entero a la religión— con una infanta de España de quien resaltaban su dulzura y humildad. Me parecía ver llover los aplausos y bendiciones sobre nosotros y los gritos de «¡Viva el rey y la reina!» creaban una atmósfera festiva. Todos tenían prisa por conocerme por cuanto nos habíamos demorado demasiados meses en llegar. «Estoy seguro, mi reina, que os agradará contemplar estas maravillas», me señaló mi esposo al traspasar las puertas de la ciudad.

Lisboa se levantaba en la desembocadura del Tajo, entre altas colinas y el océano Atlántico, y el Palacio de Ribeira, altivo y majestuoso, mostraba su estilo gótico a través de los amplios corredores con sus decenas de arcos. Los jardines se extendían verdes e iluminados más allá de donde podía abarcarlos con mi vista, salpicados de fuentes, glorietas, árboles y flores. Por dentro el lujo del palacio me impresionó. Inmensas galerías con vistas a los jardines, salones de pesados cortinajes, mullidas alfombras, espejos de marcos repujados en oro, cristaleros, cuadros, tapices y candelabros adornaban aquella arquitectura maravillosa, obra de quien había sido vuestro padre, el rey don Manuel I de Portugal quien lo había hecho construir en el año 1511, cuando yo apenas tenía cuatro años. La misma edad que vos, querida María, cuando aquel día os conocí. De pronto mi vida había cambiado de forma tan rotunda que cuando por las mañanas despertaba, no hacía más que agradecer a Dios por tantas bendiciones. Pero Tordesillas siempre estaba en mi mente, con la imagen de mi madre presente y constantemente dentro de mí. Desde que había salido de Salamanca le había escrito una carta tras otra. Pero seguían sin respuesta. Temía que el marqués jamás se las entregara como un modo de mantenerla siempre aislada y simulando que yo también la había olvidado. Y así como mi madre al llegar a Flandes para sus esponsales, había cambiado su guardarropa español por vestidos flamencos de coloridas y suntuosas telas para agradar y enamorar a su esposo, también yo, al salir de Tordesillas, había cambiado mis simples trajes de sarga negra por suntuosos y bellos vestidos portugueses. Leonor se había esmerado en encargar a Flandes mi ajuar de reina portuguesa, colocando en los arcones aquellas vestimentas lujosas, y mi hermano Carlos se había preocupado de dotarme de las joyas necesarias para realzar mi porte de soberana.

Cuando arribamos a Lisboa me estaba aguardando no sólo el resto de las damas y doncellas que formarían mi séquito de reina, sino todos los hermanos de mi esposo. Ansiosos por conocerme llegaron presurosos a mi encuentro.

La primera en llegar fue la princesa Isabel de veintidós años. (Su hermana Beatriz, de veintiuno, se había desposado el 29 de septiembre de 1520, cuando tenía trece años de edad, con Carlos III de Saboya y no se hallaba en Portugal). Isabel, la futura emperatriz, estaba ansiosa por saludarme. Era una infanta bellísima y la calidez y delicadeza en su trato hicieron que me sintiera como en mi propia casa. Isabel ya estaba comprometida con mi hermano Carlos y sus intentos por conocer algo de la vida del joven emperador nos permitió trabar una bonita amistad desde el principio. A pesar de ser mi prima, nunca nos habíamos escrito. Sin embargo, apenas verla sentí que ya nos conocíamos. La sangre que corría por nuestras venas era la sangre Trastámara y en los destellos de los ojos o en la dulzura de una sonrisa, dejaba vislumbrar los rasgos de nuestros antepasados. Después llegó Luis, duque de Beja y condestable de Portugal. Tenía diecinueve años y el porte y las cualidades de un verdadero rey. La amistad que existía con mi esposo se veía franca y sólida. Por último, como para tomar valor, entraron todos juntos los que aún faltaban, los príncipes: Fernando, de dieciocho años, duque de Guarda y de Trancoso; el cardenal Alfonso, de dieciséis; Enrique, de trece años, había ingresado al Orden Sagrado y Eduardo, duque de Guimarães, de diez años. Los dos menores se apoya...

Índice

- PORTADILLA

- TÍTULO

- COPYRIGTH

- DEDICATORIA

- DEDICATORIAS

- AGRADECIMIENTOS

- ÍNDICE

- PERSONAJES

- PRÓLOGO

- CAPÍTULO I. Convento de Nuestra Señora de la Buena Esperanza

- CAPÍTULO II. Torquemada

- CAPÍTULO III. Arcos

- CAPÍTULO IV. Tordesillas

- CAPÍTULO V. Carlos y Leonor

- CAPÍTULO VI. El marqués de Denia

- CAPÍTULO VII. La inestabilidad castellana

- CAPÍTULO VIII. Mi nuevo destino

- CAPÍTULO IX. Mi vida de reina

- CAPÍTULO X. Entre esponsales y lutos

- CAPÍTULO XI. La muerte me persigue

- CAPÍTULO XII. En un valle de lágrimas

- NOTA DE LA AUTORA

- EPÍLOGO

- NOTA HISTÓRICA

- CRONOLOGÍA

- ÁRBOLES GENEALÓGICOS

- CONTRAPORTADA